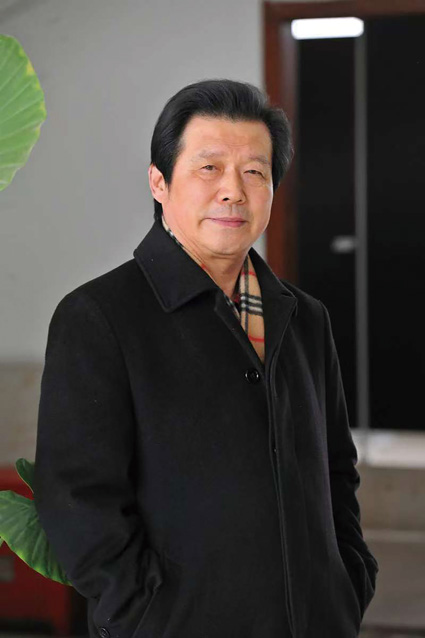

静谧的观照和飞跃的生命构成艺术之二元。宗白华说:“画中静境最不易到。静不是死亡,反而倒是甚深微妙的潜隐的无数的动,在艺术家超脱广大的心襟里显呈了动中有和谐韵律,因此虽动却显得极静。这个静里,不但潜隐着飞动,更是表示着意境的幽深。”(《艺境•凤凰山读画记》)诗书画在意境上相通。书法以线条、结体、布局、墨彩物化于楮素之上,具有以象造型的性质特征,因而书法无疑是“空间艺术”;但书法“活体”让我们感受到骨力的沉凝、激情的飞溅、哲思的妙悟、天机的流淌,因而又是“时间艺术”。姜夔说:“余尝历观古之名书,无不点画振动,如见其挥运之时。”(《续书谱》)言恭达的创作,读来使人心垢荡洗,灵魂安顿,人格升华,抖落精神的尘土,扬起理想的风帆。

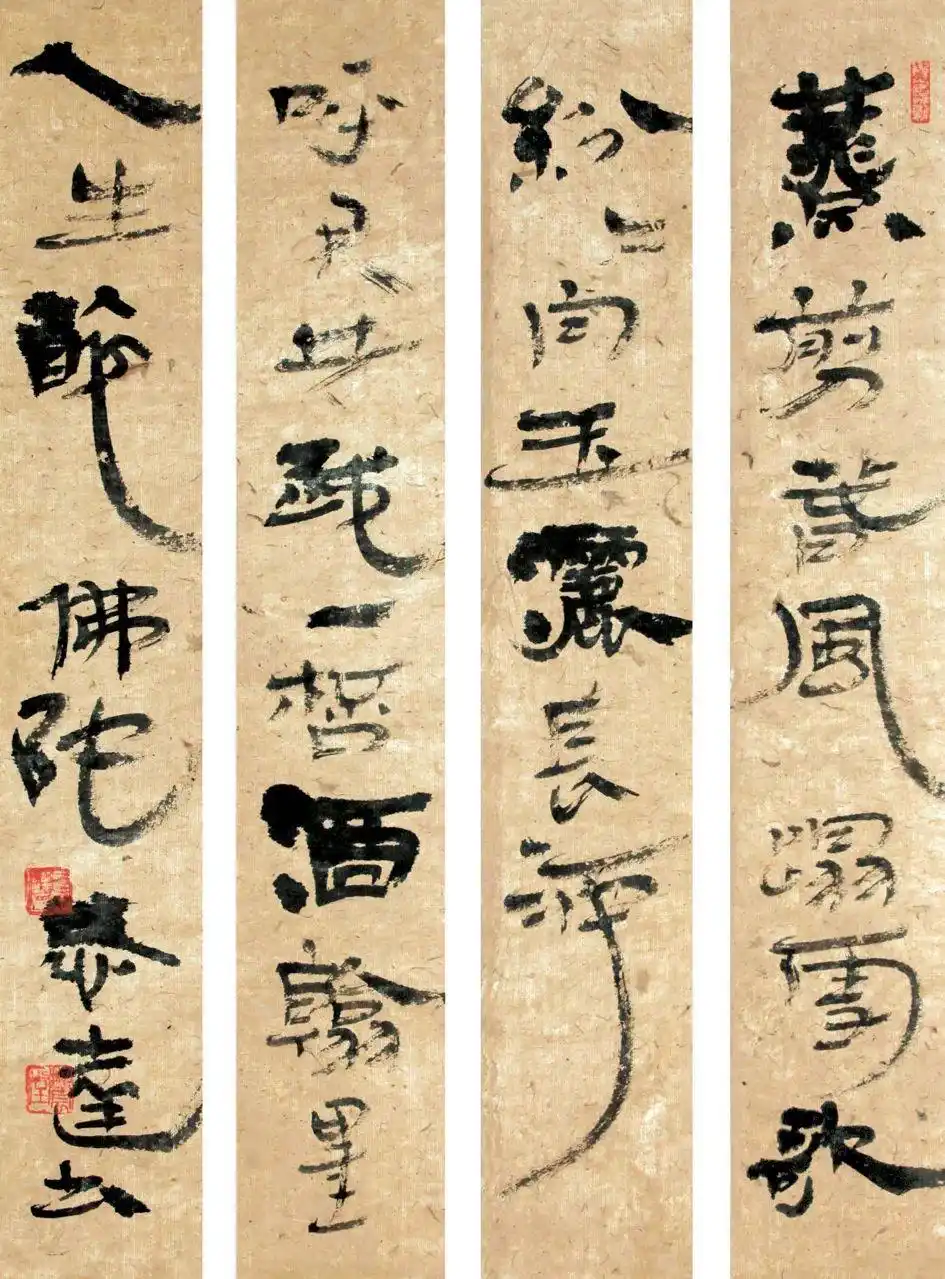

言恭达对静谧之境孜孜以求,他说:“中国书法历来推崇中和之美,所谓‘一阴一阳之谓道’,以‘文质彬彬’‘尽善尽美’为最高审美理想。‘致虚极,守静笃’纯正者,必重‘虚而静’,力求达到灵虚之境。”(《抱云堂•艺思录》)书法是养眼、养心之艺术,它是个体生命的律动,艺境的营构离不开胸次、学养、才情,但更多的是来自于创作主体心性的修炼:心能静,静能定,定能悟,悟能慧。艺术家应努力保持那一颗孤明历历的灵魂,追求高贵与尊严,觅寻清纯与朴质,保持生命的底色不被污染。言恭达的各种书体给人以静谧的审美感受,尤以草书为最,读其草书,通过清劲的线条、飞动的意象、清雅的墨韵,让审美者沉醉于清风朗月、秋叶花葩、凝神遐想、妙悟自然的清宁意境之中。

言恭达书境的静谧之美体现在哪些方面呢?

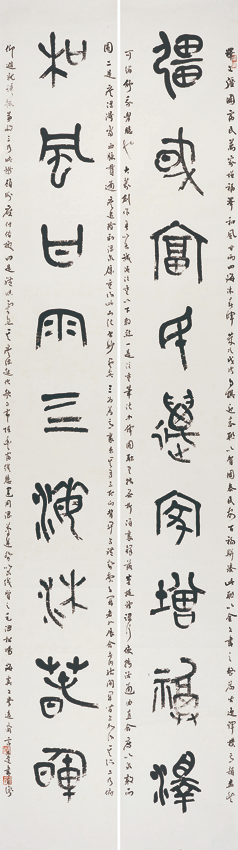

线性之清圆。书法是线条艺术,一根写心写情、写意写志的线条可以表达无穷的美感,把审美者带入心灵之宁静。言恭达以热血、以激情、以智慧锤炼这根线条,囊括万象,辉丽万有,确已臻至清圆之妙境。“圆”与美有内在的联系,耐寒的修竹是圆的,挺劲的苍松是圆的,澄澈的月亮是圆的,幸福的家庭是圆的,理想的事业是圆的。书法的线条是对天地万物的遗形取神,因而也以圆为美,因其圆劲清纯而给人以静谧之美感。张怀瓘认为书法的线条带有宇宙本体的意义:“夫物负阴而抱阳,书亦外柔而内刚。缓则乍纤,急则若灭,修短相异,岩谷相倾,险不至崩,跌不至失,此其大略也。”(《六体书论》)言恭达说:“书法艺术阴阳之辩证。《周易》的阴阳平衡原理贯穿于书法通变的始终。”(《抱云堂•艺思录》)“圆”在中国哲学中意味着道境和禅境,儒释道将“圆”作为至高的精神境界。

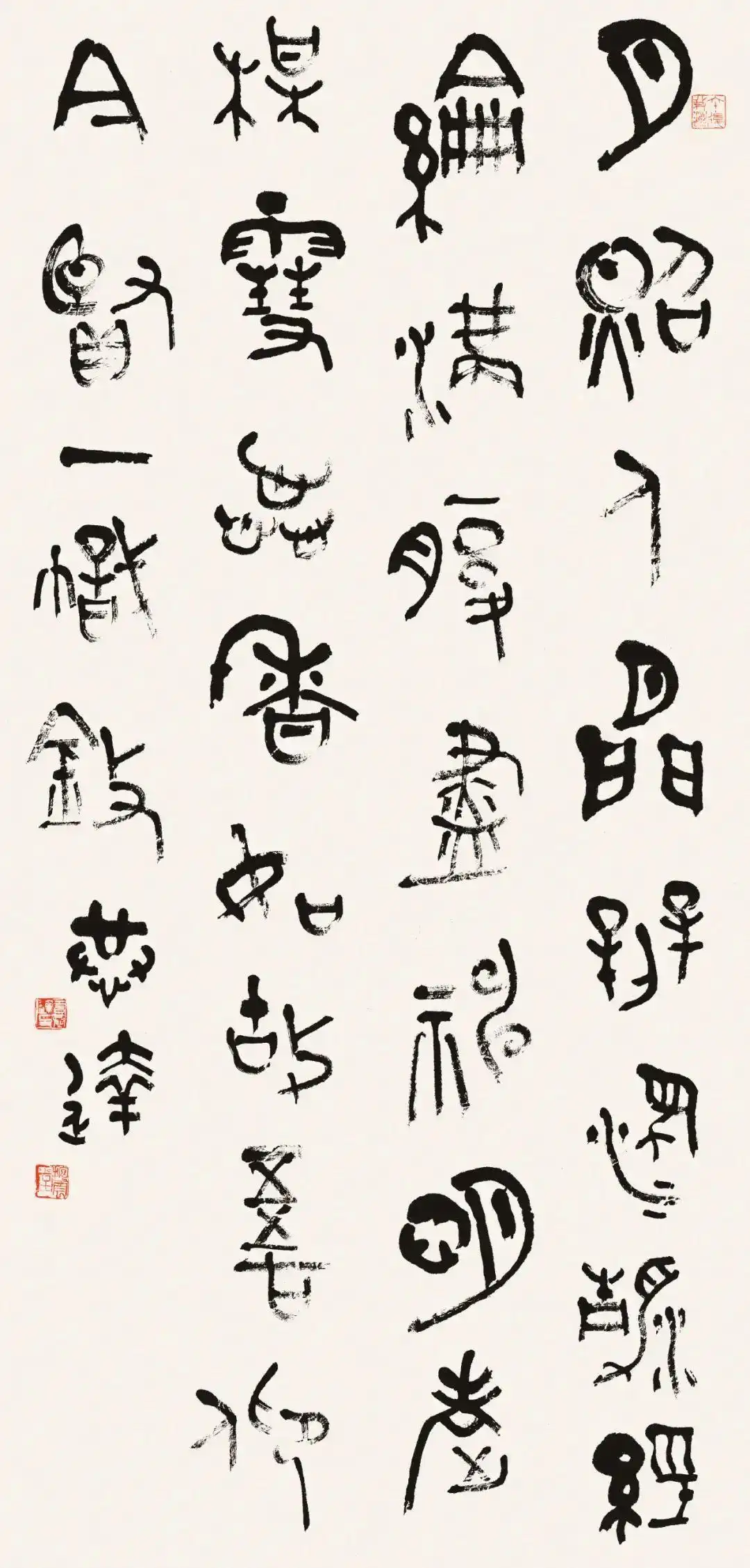

言恭达的书艺线条以清圆为美,体现了对优秀传统的继承和发展,因而多现静谧之境。他的“清”无疑是指高度的纯净、澄澈、典雅,他说:“清——清茂畅和、纯粹本真。”(《抱云堂•艺思录》)一个“圆”字,在言恭达对各体书法的研究与创作中得到了充分的体现。他特别重视甲骨文笔法的“弧画”“转折”,他创作的甲骨文艺品,其入笔、收笔与篆书的用笔大体相近,中侧并用,方圆兼施。他对《毛公鼎》《散氏盘》的研究甚深,由形入神,感悟气息,用笔特征有二:一是中锋圆融,有转无折,裹锋落笔,提锋涩行,使转活通,曲直合度,转折时须绞锋作势,以求“敦而圆”;一是疾涩得当,血脉贯通,血脉贯通应指气息之圆。他的隶书着意追求高古之美,这种高古融入了篆意,书家反复强调隶书的用笔要圆而厚,讲究笔力,杀纸力度要强,切忌扁而薄,圆笔是裹锋,方笔是铺毫,在落笔收笔与转折处更见骨力,与米芾所说的“得笔虽细如须发亦圆,不得笔,虽粗如椽亦扁”之观点相通。至于他的草书,用圆欲方、用方欲圆、亦方亦圆、亦圆亦方。他以篆籀古法入草,绕过明清,直追宋与宋以前经典的大草风貌,朗现清代碑学蕴含的博大辉煌的金石气与儒雅古逸的书卷气,读来油然而生浑穆清逸之感。

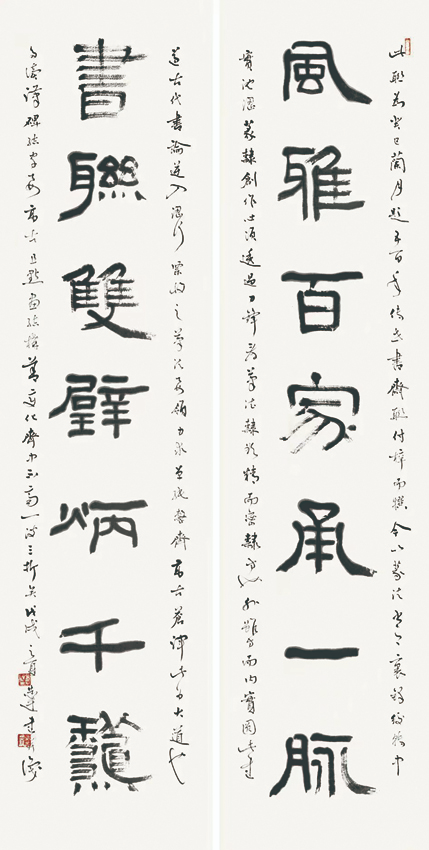

意象之灵秀。古人所说的神采大致是书艺的整个意境,包括书法的物化意象与联想意象。古人大量运用比喻、通感的手法状绘书法的意象之美,张怀瓘评李斯之书:“江海淼漫,山岳巍巍,长风万里,鸾凤于飞。”索靖状章草:“有若山形中裂,水势悬流,雪岭孤松,冰河危石。”李嗣真在《书后品》中描绘王羲之的楷书:书境以清逸为高,以崇高为美,这种美来自灵秀之意象。有一段时间有些先生的创作,追求大巧若拙之美,而不能拙中见雅,书品意象如飞沙走石,远离诗意与崇高,以狂怪、粗砺、荒率、粗俗刺激审美者之感官,令人躁动与恶心,何来静谧与清宁?“艺术境界主于美”,美学家宗白华这句话是不能忘记的。

静谧之境与清雅灵秀的结体有密切的联系。因为书家的功力深厚,学识渊浩,悟性超卓,艺术语言的精湛性、丰富性,能准确追蹑思想载体的情感运动,以仪态万方的意象表达丰富深挚的情感,读来给人发皇耳目、荡洗心垢之感。林凡读言恭达的书法,瑰奇的意象唤取了清宁幽远的联想:“如沐春风,如拥明月,如琴如剑,如舞如歌。”(《言体言风独特雄》)读言恭达自书诗《中原行•之四》汉简条屏,结字的欹侧、藏露、大小、妍媸,一任自然,让情感的抒发如激流倾泻,又受到理想的制约,仿佛一江春水拍岸奔流而未溢出河岸,伫立观涛,但见百舸争流,鹰击鱼翔,不觉心灵宁贴,气爽神清。他的《礼记•礼运》小草四条屏,受王羲之《十七帖》、孙过庭《书谱》和怀素《小草千字文》之影响甚深,以独体为主,略带连笔,风神潇洒,变幻莫测:如夭桃妍笑,如茂树葱郁,如虯松劲健,如修篁袅娜,如高士轩昂,如舟人荡桨,如西子凝眸,无不体现灵秀的美感特征,观之戾气躁气尽消,清气逸气顿生。

体势之纵逸。言恭达书境的静寂之美来自纵逸的体势。书法以线条、结体、布局、墨象等静态的形式着用于我们的感官,是空间艺术,其实这种“静”是物体运动着的某一瞬间的物化形态,是生命“活体”在楮素上留下的影子,正如庄子所说:“飞鸟之景,未尝动也。”(《天子•天下》)笔者所说的“静”不仅仅是表层形态的静,而是通过鲜活的动态形象着用于我们的感官而产生的深层的静。因此书法的“势”越雄逸、越奇崛、越飞动,而着用于我们的感官可能越超旷、越纯粹、越清宁。古人论书以“势”为先,索靖论草书:“芝草蒲萄还相继,棠棣融融载其华,玄熊对踞于山岳,飞燕相追而差池。”(《草书势》)以动写静,动中有静。

书法之势是诗化之势,雄逸之势,是生命力感、自由精神的艺术表达。书法的象与势是自然物象、主体意绪典型化、写意化的艺术表达,必须体现尚雅、尚美的原则,不能以原生态的形式进入书境,故而袁枚论诗强调“藏拙”:“因謇徐言,因跛缓步;善藏其拙,巧乃益露。”强调“振采”:“美人当前,烂如朝阳;虽抱仙骨,亦由严妆。”(《续书品》)张旭的书境充满了清雅灵和的崇高之美,说明书法的造象造势必须体现尚雅、尚逸的原则,其高致为静谧之美。言恭达以崇高为宗,他的象与势尚雅尚静,论书强调以势为先,对张怀瓘“作书必先识势,则务迟涩”的论述至为首肯,他说:“时人以为仅行草书求得势,实则篆隶亦然。识势得于心而应于手,得势才得法、得意。”“书之起伏与诗词格律、音乐节奏一样,是艺术家心灵节律与客观生命律动相感应的物质体现,这是艺术家生命之象征。”(《抱云堂•艺思录》)

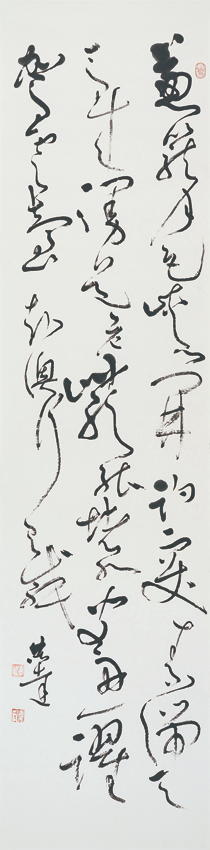

品读言恭达的《让城市更美好》《时代抒怀》《体育颂》等大草长卷,变幻莫测,隽秀多姿,瑰玮的意象、飞动的气势唤取审美者丰富的联想,在极动中见极静,于刹那中见终古,于微尘中见大千,于有限中见无限,一种禅意油然而生。言氏大草瑰奇而灵秀,飞动而清雅,豪纵而飘逸。那清逸飞动之意象如云集水散,风回电驰,疾若惊蛇之失道,迟若渌水之徘徊,耸拔如袅长松,婆娑而飞舞凤,宛转而起蟠龙。书家善于使用抒情长线,清劲苍秀,潜气内转,形断意联,形断势联,如游丝之袅空,如春萝之摇曳,如彩练之飘舞,如瀑流之飞泻,手与神运,境从心得,千状万变,不离绳墨,及至放飞手笔,纵意抒情,忘怀物我,神融笔畅,抒情高潮,跌宕起伏。品赏杰构,有如《老残游记》中听白妞说书:“唱到极高的三四叠后,陡然一落,又极力骋其千回百折的精神,如一条飞蛇在黄山三十六峰半中腰里盘旋穿插,顷刻之间,周匝数遍。”由异雨灵风、惊雷闪电幻化的意象把审美者带入激荡飞动之后的心灵宁贴,由极动进入极静,由视觉转为听觉。

气息之流贯。书法的气势是指内在力感,书法的气息是指深层意韵,那种视之难见、感之可得的内在精神,充满清新的浓郁的诗化气息,静寂之美油然而生。古人以气论艺,大致是指艺术家的综合素养、精神品格、才情诗意转化为一种风格意境。静寂之美来自书境的内在气息,这种气息,得之于精湛的技法和丰富的语言;从创作主体而言,是心性、气质、学养、才情的物化和外化。书境的深层透视是气息,气息是创作主体的综合素养在书境中的具象表达,气息构成气场,气场形成气韵,气韵净化心灵,使人忘怀物我,与万化冥合。

言氏之书的静谧之境来自流贯之气息。言恭达的语言丰富精纯,故其气清;生机郁勃,故其气雄;诗意浓郁,故其气雅;恢宏的豪气与清畅的逸气、瑰玮的奇气与浑穆的浩气忻合为一,油然将我们带入物我交融乃至物我为一的静寂之境。其篆书形态端庄静穆,气息醇厚古雅,狂草为大气磅礴,乐感强烈,气韵生动,境界高远。林凡云:“恭达先生一系列狂草长卷,每每创意的机会多,即兴的情况多,因而造成了一种挥洒无尽的兴味无穷的势,成就了气,而气又排宕出了势。上穷碧落,下达红尘,浩浩长天,冥冥大宇,无所约缚,不见端倪。”

书家的创作怎样实现“气贯”的审美效果呢?最核心的是其用笔以形连、意连、势连、气连为手段,达到了气畅、气盛、气清、气幽的美感效果。言恭达的楷书主要学禇遂良,其书如烟袅晴空,美人婵娟,不胜罗绮。以行书入楷,运笔流利飞动,犹入空山月明之境。言恭达的篆书主要取法《散氏盘》《虢季子白盘》,醇古朴茂而瑰奇密致,珠玑纵横而跌宕呼应,随势生发,奇姿百出,变幻多端的下卧、上仰、左顾、右盼,使人顿生行止裕如、气象清逸之美感。书家着意追求大开大合的形式解构,强化诗意之表达,风行雨散,润色开花,既豪迈大气,又优雅清逸,开合有度,虚实相生。体欲方而用欲圆,体欲圆而用欲方,应势造形,随象遣意,结字之造险、布阵之虚实,于通变中达到和谐统一。悉心安置的结体形断意连,笔断势连,意断气连,营造形制由二维空间进入三维视野,让我们进入白云卷舒、长河浩荡、骏马奇腾而归于忘形忘我之空寂境界。

墨韵之幽雅。美与幽雅的墨韵是分不开的,书法的意境是象与韵的结合。“墨韵”主要是指精湛技法、丰富语言与氤氲墨彩浑化为一形成的清空之美、清逸之美。言恭达是精于用笔、妙于用墨的卓越书家,他对优秀传统的继承下了极深的工夫。林散之、沙曼翁是妙于用墨的大师。言恭达对林、沙二老的墨法作了深入的研究,并成功运用于艺术实践之中,他说:“在黑白造虚的墨调上,林散老古稀变法,融汉隶精神,以楷法入草,破墨法入书,清渴之笔无墨求墨,似白非白,丝丝渴白入于黑,一片浑茫如云烟。”(《抱云堂艺思录》)

言恭达的用墨与用笔妙造自然,对古人墨分五色之说领悟甚深。所谓“五色”:是指“浓、淡、润、渴、白”,具体用法,言恭达说:“浓欲其活,淡欲其华,润可取妍,渴能取险,白知守墨。”言恭达的用墨随书体、书境的变化而变化,运用之妙,存乎一心。其篆书墨彩在燥润浓淡之间而如祥云卷舒,五色交融,神情并茂。他以篆法入隶,形成高古苍浑之美感特征,“苍浑”基于用墨,浓淡、润渴多变,尤其是运用涩笔、渴墨调节整幅书法的墨态与墨调,深见艺术匠心,强化用墨变化中燥锋渴笔的运用,大大提升了艺品虚静空灵的意境营构。他创作的大草长卷,运笔的提按、轻重、缓急、断续,使转中的方与圆、疾与涩、留与去,以及用墨的浓淡、燥润等都展示节奏的灵动与和谐,体现艺术的精神与风采。他的大草巧用渴墨、燥锋与宿墨,其墨调、墨态做到了浓淡相宜,润渴互补。意与灵通,笔与冥运,神韵变化,突变无方,纤微和惠,素翰冰鲜,幽雅的墨韵给人以如沐清风、如品醇醪、如濯清流的审美享受,进入心清如洗、肝胆如雪之境界。

“白云抱幽石,绿筱媚清涟”(谢灵运《过始宁墅》),那是令人神往的静极幽极之境,借用谢灵运这两句诗描写言恭达部分书境的静谧之美应该是恰当的,言恭达的创作确已臻至清宁超逸、静谧幽邃之高境。言恭达书境的静谧之美是由飞动之体势、瑰奇之神采、幽雅之墨韵等诸多因素构成,体现空灵的意境与幽雅的旨趣,朗现疏瀹五脏、澡雪精神之审美效果。

(本文选自《言恭达书艺研究》,作者系湘潭大学教授、荣宝斋沈鹏诗书研究会理事、沈鹏介居书院院聘艺术家、文化学者、著名诗书画美评家、诗人)