家乡吴江人习惯称费孝通为费老。改革开放后,费老获得第二次学术生命,开始“行行重行行”,一生二十六访江村,为家乡发展题写了不少鼓劲话。

字如其人?费老晚年曾趣话:“小孩子的眼睛厉害,看见我双下巴,看出了我贪吃,还说我像个弥勒佛。”费老的字一度让我联想到老人家嗜食的家乡甜食麦芽塌饼与太湖蟹。腴润,通达。结字与章法,看似铺塌而有筋道,字字独立而又融通。联系学问,是否还可形容“费老蜘蛛肚,满腹是经纶”。

前几年,平望汽车站搬迁,金字招牌被遗落了。说“金字招牌”,名副其实。上世纪的平望汽车站那是交通大枢纽,放到“长三角”大坐标中也有一席之地。站名立体铜字,气派,金光闪耀。须知,那时吴江(北厍)铜字名声响当当,一路挺进大城市。不知是费老亲笔题书,还是人家用了集字法。

2007年我调任吴江市政协文史委主任,第一件事就是整理文史资料,以期心中有数。发现《吴江文史资料》的封面题字特别亲切,是费孝通先生的,也就是家乡人习惯敬称的“费老”的。几年后,办公大楼搬迁,整理库存,无意中发现一块题匾,搁置书柜顶,极不起眼。擦拭后一读,豁然开朗,原来《吴江文史资料》题字的真迹出于此。

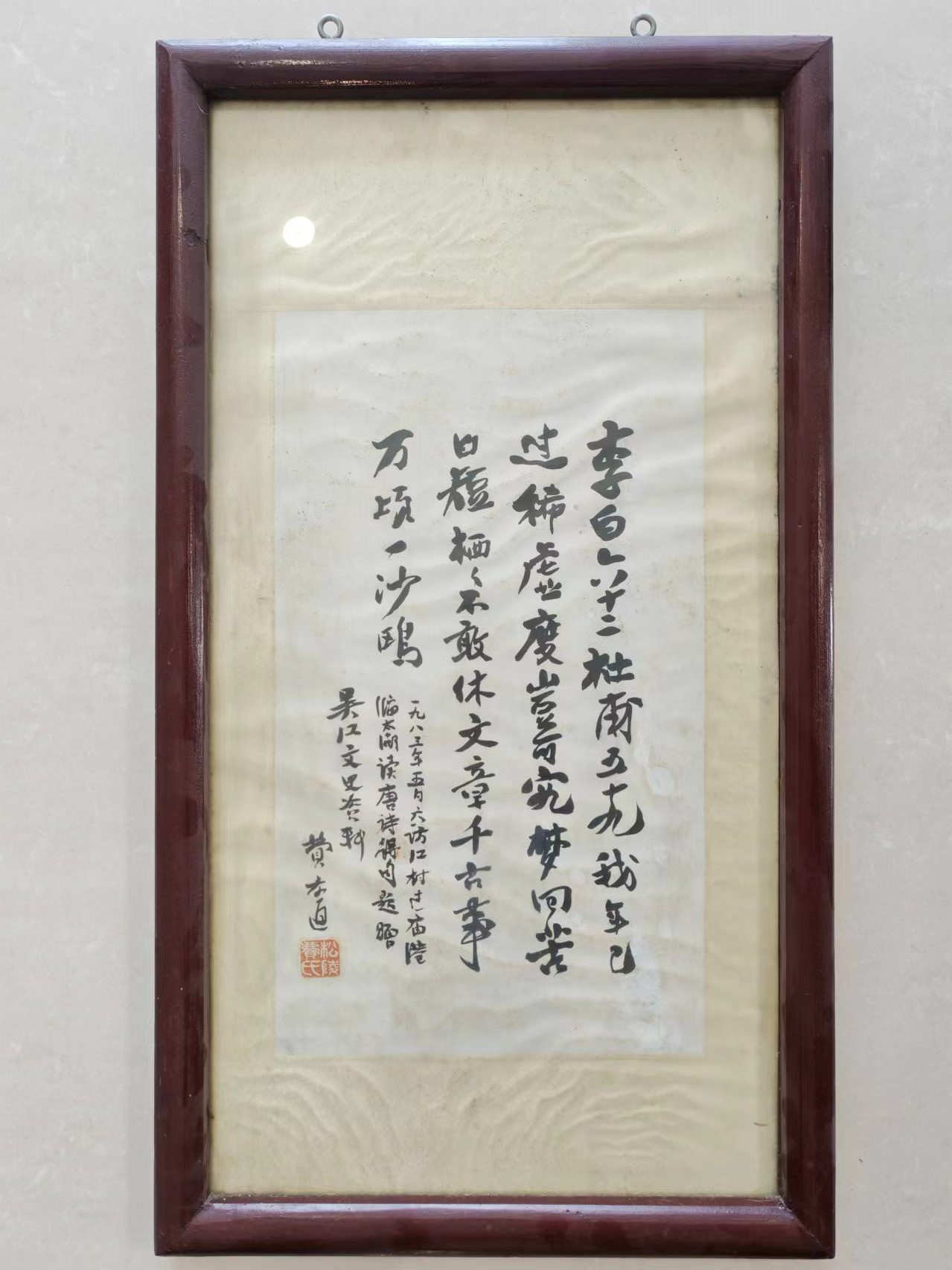

匾为红木框架,框宽3cm,外径46cm*83cm。宣纸字幅为30cm*52cm。书五律一首:“李白六十二,杜甫五十九。我年已过稀,虚度岂可究。梦回苦日短,栖栖不敢休。文章千古事,万顷一沙鸥。”显然为费老自作诗。落款:“一九八三年五月,六访江村,过庙港,临太湖,读唐诗得句。题赠吴江文史资料。费孝通。”篆刻阴文朱印:“松陵费氏。”(注:题匾标点为笔者所加。)

江村,因费老《江村经济》而蜚声中外,可看作是庙港开弦弓村的“国际学术名号”。不管是应求还是因便,费老把“吴江文史资料”独列一行,用心良苦,委婉而得体。而一个“松陵费氏”的钤印更是把赤子情结表露无遗。是年费老74虚岁,却以给家乡父老呈交作业的姿态,赠此墨宝。

这幅题赠字,行书而多楷法。字体敦厚,笔墨圆润,看似一字字一句句工工整整写来,却又气韵贯通,一气呵成,浑然一体。饱满,不露锋芒而多筋道,书卷气充盈,堪称典范的“文化字”(文人字)。“老来依然一书生”,见字如面,费老慈祥的笑容、那弥勒佛一般的形象顿时浮现。

诗为“读唐诗偶得句”,书生本色不言而喻。《费孝通诗存》(张荣华、费宗惠编,群言出版社1999年版)录有原稿,字体偏纤秀,笔墨趋洒脱,更多“在己”抒性情。遣词也略有异,“栖栖”原作“碌碌”(“碌碌未敢休”)。结句“文章千古事,万顷一沙鸥”,用典自如,意境明净而高远。

同誉为“松陵两子”的朱通华先生曾任中共江苏省委政策研究室主任,1983年起追随费老致力于小城镇问题调研。所著《书生意气》(中共中央党校出版社,2005年版),收录一组文章“中国小城镇研究的根和叶”,深情追述与费老的交往。其一:1984年春于泰州梅兰芳公园,斗胆向费老出一上联,“早春前后,大江南北,一例前生事”;翌日费老给出下联,“千秋功罪,文章高下,尽付后人说”。对于费老古体诗的功力,朱通华也有这样一个记述:1984年在庙港小住时,首次与费老诗词唱和,感觉“1984年的这次旧诗对唱,在我是强步风雅,勉为其难;在费先生是家学渊源,驾轻就熟”,并说“他(笔者注,指费老)从此打开了写写古诗的闸门,后来差不多每到江苏和各地调查,兴之所至,都要吟哦一番”。事实上,费老青年时期就写古诗,如1938年夏在异国他乡的即景口占“阴晴有似黄梅雨”“万里村流水有源”,颇得宋诗意趣。其时的书法(权称书写),秀雅而具笔力。揣摩费老一生的墨迹,特别是晚年题书,笔者总有这样的感触:信手写来(如果用硬笔,多即兴信手写在纸片上),一个字接一个字,圆通浑似不费劲,得来却是显功底,拙而丰朗,外显平和气象而内蕴魏碑风骨。

回到题匾,“六访江村”的背景值得一提。《开弦弓村志》(江苏人民出版社,2015年版)简述:“1983年5月2日,费孝通与中国社会科学院社会学研究所、江苏省委政研室和江苏社科院社会学研究所组成联合调查组,在开弦弓村召开大队干部座谈会,探讨村(队)办工业的发展。”这次调研,还特意到农户家了解养蚕与养兔情况。这一年春,开弦弓通了车并全面推行家庭联产承包责任制。看到了希望,找到了新题,“六访江村”结出的学术硕果《小城镇大问题》(1983年9月,江苏省城镇研究讨论会上的发言),意义非凡,影响深远。陪同考察的村干部沈春荣回忆:费老的六访江村,“环绕小城镇兴衰变化情况进行了考察”,“同年9月他在江苏省小城镇研究讨论会上作了《小城镇大问题》的报告,多次提到庙港开弦弓的调查情况”。

回到《吴江文史资料》,发现又一件有意思的事。第一辑(1983年9月编印)、第二辑(1984年5月编印),但封面题字用的是苏州书法名家费新我的字。从第三辑(1984年12月编印)改用费老的题字,而题字显然就出自题赠的诗匾。令人想不到的是,第一辑内页赫然印有费老的那个题赠。想来这里有些纠结,可能也涉及到对题字定位的不同认识。决定编印《吴江文史资料》是1981年春的事,是时政协吴江县第六届委员会决定成立“文史资料研究委员会”;正式编印出版在1983年秋,值换届为政协吴江县第七届委员会。改用费老题字的《吴江文史资料》第三辑依然是薄薄的32 开小开本,内有一篇“费孝通教授八访江村”的文章。资料编辑单位的落款相当正规又特别:中国人民政治协商会议江苏省吴江县委员会文史资料研究委员会。

吴江1992年撤县建市,2012年撤市设区。费老题赠吴江文史资料时,吴江尚为县。为助力家乡撤县建市,费老多方奔走,亲笔写信给时任江苏省委书记陈焕友,殷切之情溢于言表。信为钢笔书写,或可看作费老的一件硬笔书法作品。吴江文史资料编至今,已近四十辑,专委会名称几经变化,但封面题字坚守不再变。

一块题匾一纸墨,乡情寓其中。