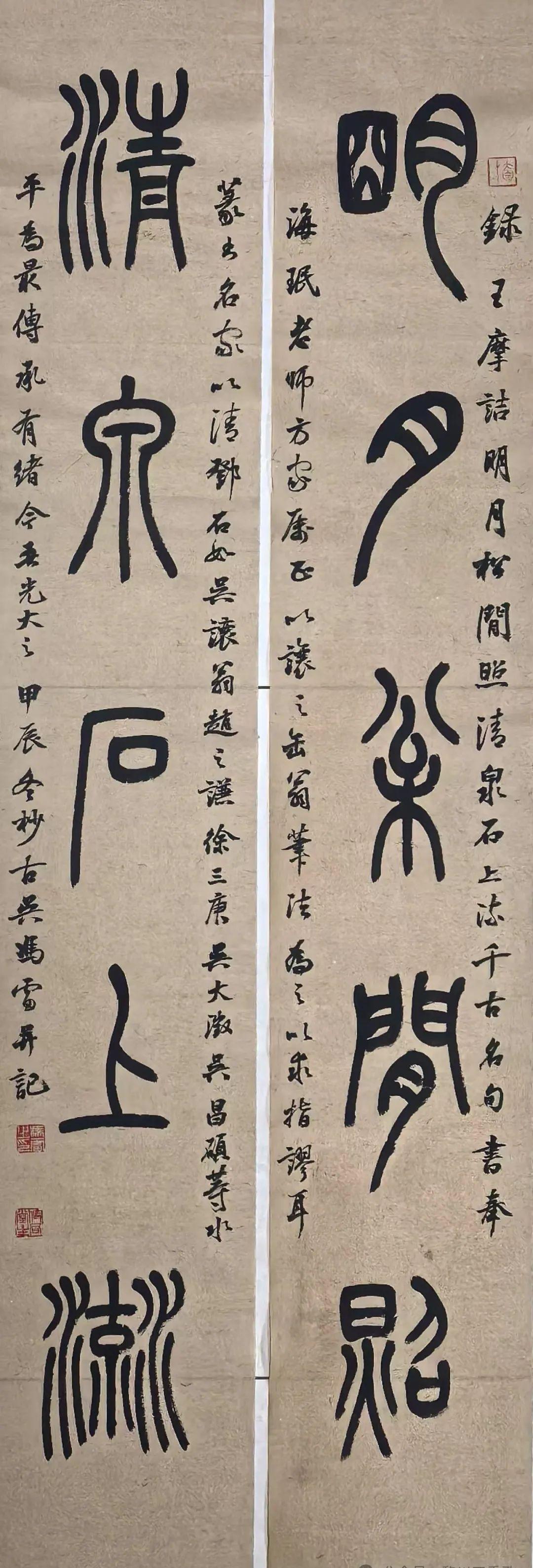

2024年冬,姑苏冯雷先生赠我一副“明月松间照,清泉石上流”篆书对联,附有跋文:“录王摩诘明月松间照,清泉石上流千古名句,书奉海珉老师方家属正,以让之、缶翁、笔法为之,以求指谬耳。篆书名家以清邓石如、吴让翁、赵之谦、徐三庚、吴大澂、吴昌硕等水平为最,传承有绪,令吾光大之。甲辰冬杪古吴冯雷并记。”冯雷赠我此联,是有前因的。

(梁白泉书房留影)

(冯雷甲辰冬杪书录王维成句篆书联)

早在2014年,冯雷就书写过王维这副对联,同年此联收进《翰墨丹青——中国当代书画篆刻家第二辑》画册。2024年7月7日,《金石为开——冯雷书画篆刻展览》在苏州徐悲鸿艺术馆开幕,我应邀出席开幕式,并得到冯雷赠予的画册。一翻,内中“明月松间照,清泉石上流”篆书对联,引发了我的注意。这是唐人王维的对子,我太熟悉了,内中暗藏“影响”一词。冯雷在跋文中,谈到他书法的师承,诸如学习吴昌硕石鼓文笔法,追溯吴让翁、赵之谦、杨沂孙诸家等。

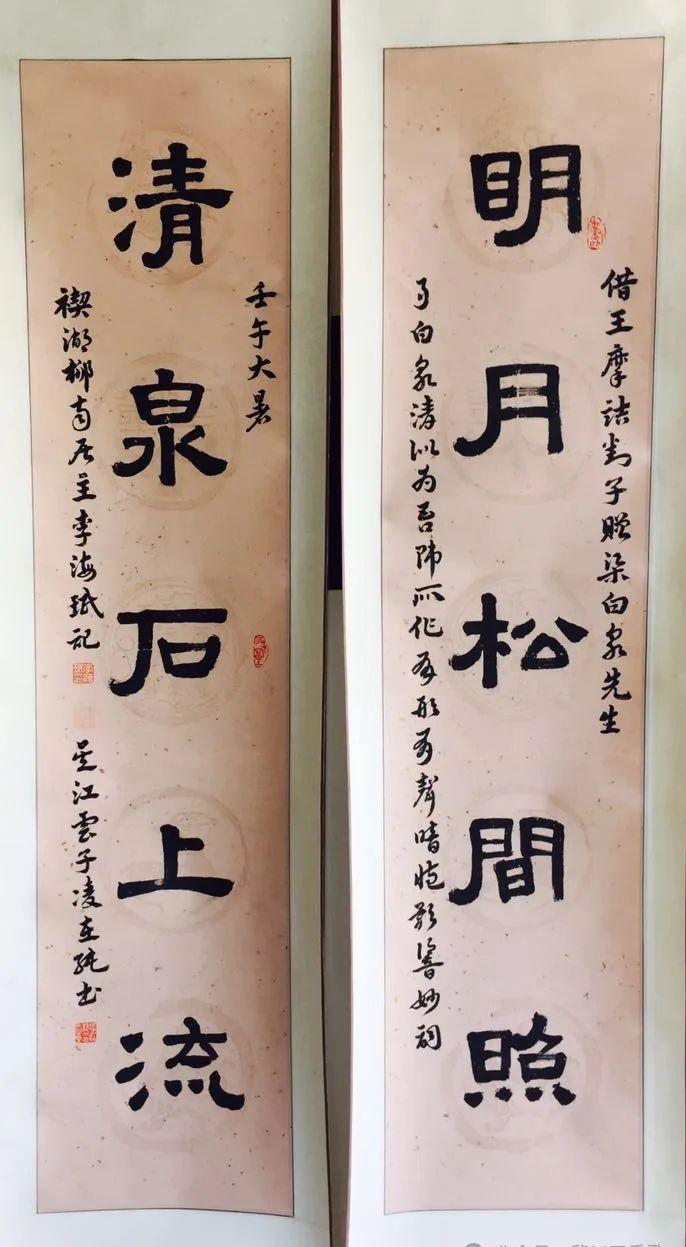

此联勾起我师承梁白泉老师的好些往事。20世纪90年代中期,我想拜南京博物院梁白泉老院长为师,梁老师谦虚,说他自感不够资格。不过,我已经认定这位文史博物老师。2002年夏,我从王维《山居秋暝》中拈出这副对子,附上跋文“月白泉清,似为吾师所作;有形有声,隐藏‘影响’妙词。”“明月松间照”,洒下团团银光,隐有“白”字;“清泉石上流”,句中本身有“泉”,上下连缀,俨然“白泉影响”一语。我请吴江书法家协会凌在纯主席以隶书写定,奉赠梁老师。梁老师欣然接受,张挂在会客厅里。当时我就觉得,在求知师承方面,我与冯雷有以类似。

(2002年6月李海珉选王维成句凌在纯书赠梁白泉老师)

(梁白泉老师书房一隅)

(2002年12月李海珉与梁白泉老师合影)

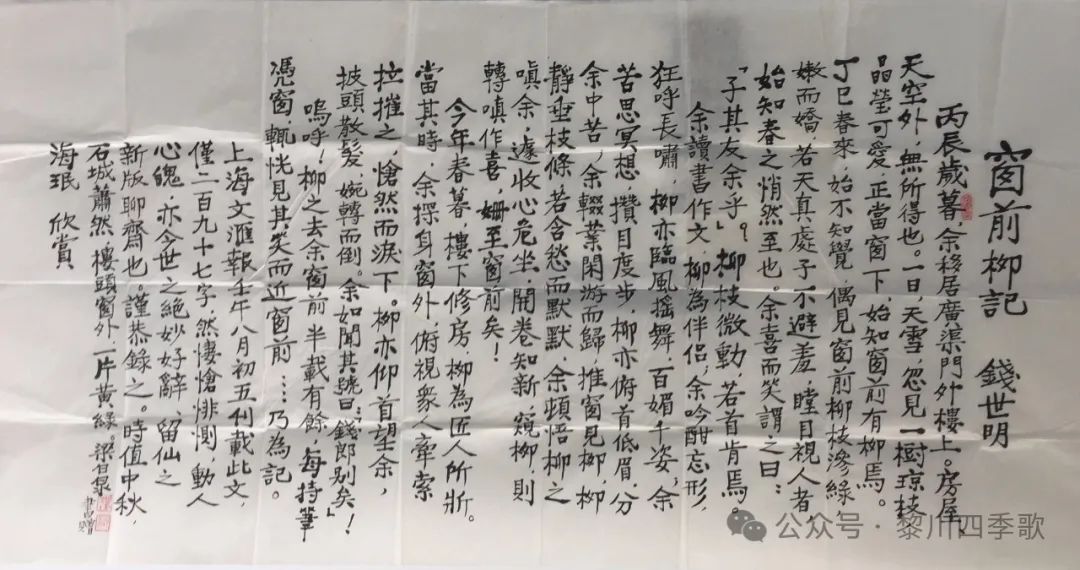

(2002年10月梁白泉老师回赠《窗前柳记》)

见到梁白泉老师之前,我对这位文博大家早有所闻,知道他勤于著述,在文物学、考古学、民俗学等领域成果丰硕,他主编过《中国肖像画选集》《国宝大观》《南京博物院藏宝录》《南京六朝石刻》《吴越文化》等书籍;主持天山汉墓、东阳城和镇江甘露寺等考古发掘项目;策划的《长江下游五千年文明展》,倍受业内及公众赞誉。1991年,我购得梁老师主编的《国宝大观》等书,获益匪浅,加紧了我走向文物保护岗位的脚步。

我本是一名中学教师,1984年起,我业余时认真涉猎文史博物、文物保护,1994年业余成为专业。次年机缘巧合,我有幸见到梁白泉老师,从此相识相交28年。其间,我前往南京拜见4次,梁老师到黎里2次,会面时间不多,主要靠书信及电话。最为遗憾的是,梁白泉老师(1928—2023)于2023年9月12日逝世,而我竟漠然不知。我自责,我内疚,心里沉甸甸的,不知道怎样才能自我原谅,自我放松。我请冯雷为我再次书写此联,以对梁白泉老师的纪念,对自己前进足迹的反思。

1995年春,我赴苏州参加博物馆会议,有幸见到南京博物院的老院长梁白泉先生,交谈了好几次,其中一个主要话题就是缆船石,我自恃熟悉,滔滔不绝如数家珍。事后想来,我仅仅掌握一点皮毛,就班门弄斧,真不知天高地厚。宽厚的梁白泉老师不以为忤,相反,倒大加赞赏。三天会议期间,我与梁老师抽时间一起逛了观前街,多次扯起缆船石,临别,梁老师郑重地把研究缆船石的课题交给了我,他说:缆船石一题,至今无人作过专题研究,这题目切口小,开掘大,很有价值。

(《奇珍揽胜》封面)

(《奇珍揽胜》梁序)

当时,我一边写作文化散文,宣传文物;一边实地调查缆船石。2002年,我挑选出24篇文化散文,分几次寄给梁老师审阅,避免了不少差错,请梁老师拟定书名《奇珍揽胜》,作了一篇序言,同年8月由吉林人民出版社正式出版。我原先估计只能是梁老师私淑弟子,因而由“白泉影响”,请友人书写王维对子敬奉。一旦走近,发现我俩就是真正的师生。

文化散文的写作,就此告一段落,接下来缆船石列为主要课题。前后10年时间,我踏勘50多个富有代表性的江南古镇及古村落,拍摄800多张照片,寻访各地宿儒高人,搜集第一手资料。有的古镇,我为了走访知情人,召开座谈会,就住下来过它个一夜二宿的;有的去过好几次,甪直、周庄、同里、新市等镇不少于十次、八次。每到一地,我必定虚心向人请教,遇到了不少知情人,特别是甪直的翁培荣、严焕文,周庄的庄春地、张寄寒,木渎的郭凡夫、周菊坤,锦溪的周新民,浙江西塘的韩金梅,德清县的朱建明等十多位朋友,给我的帮助启发很多。

(《水乡足迹——缆船石》)

(《小中见大的缆船石》)

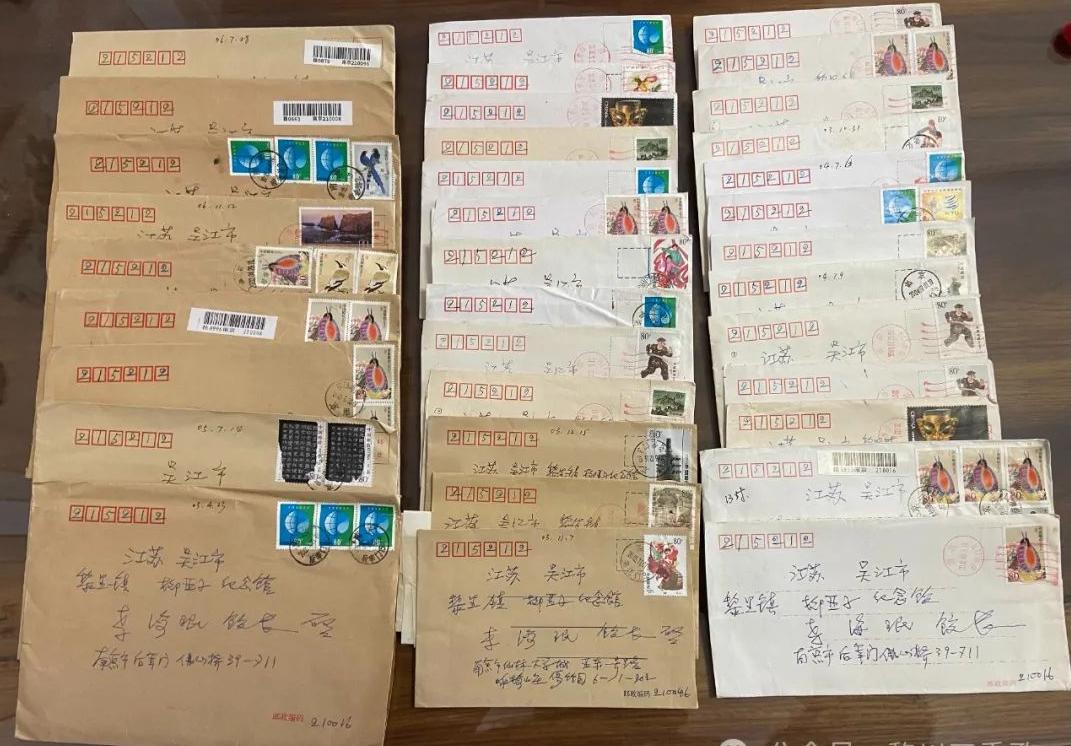

2004年春,我动手写作“缆船石”一书,此书属江南古镇研究专著,从立意、命题到撰写,都有梁老师参与。至今我珍藏着梁老师为这些专题写来的30多封信,厚厚的一大袋,最短一封2页,最长达11页。梁老师让我学习马克思美学观点,由此出发,去看待小小缆船石在国计民生中的巨大作用。

他认为必须认真对待缆船石定名,这是第一本专著,拓荒性的,定名必须慎之又慎。我每发现一颗新形貌的缆船石,梁老师比我还高兴,马上讨论如何冠名。缆船石的分类,缆船石的石质,缆船石由实用派生艺术,由艺术确定问世年代,凭此找出缆船石发展轨迹等等,梁老师为之把关。通过近十年努力,研究告一段落,国家文物出版社以《水乡足迹――缆船石》为题推出此书。梁老师撰写了7000余字的《小中见大的缆船石》序言,他认定:“一个小小的题目预示着一篇大大的文章”,《水乡足迹――缆船石》一书“对缆船石的材质、分类、技术、精神含义和美学价值做出了自己的评估,这是前人没有做过的——至少是没有专题做过的工作”,“这些石雕的内容和形式,都是简单而独特的、多样而丰美的、浅显而又深沉的、小型而又厚重的杰作。”2004年12月《水乡足迹——缆船石》出版。四年后,江浙省江南水乡文化博物馆《江南水乡文化》2008年第二辑,全文刊载了梁白泉先生《小中见大的缆船石》。2012年此文收进《梁白泉文集文化民俗卷》。

(《梁白泉文集》文化民俗卷)

(《梁白泉文集》中的《小中见大的缆船石》)

国家文物出版社选中了此书,列入“文化百科丛书”,体例、书名、字数、图片都有规定。我最初的取名是《江南水乡象鼻眼》,“象鼻眼”是明代水乡百姓的叫法,后来让我改题,我拟的是《江南水乡缆船石》,最后封面被定名《水乡足迹》,这个题目太过笼统,初看不知所云,经我要求,封二勉强添成《水乡足迹——缆船石》。以我的视点来看,缆船石是解读水乡古镇的密码。切口小,开掘大,内容丰富,涉及到明清两代,上上下下与方方面面。可是出版社规定字数不得超过15万,好多内容只能割爱。梁老师为我写的序言7000多字,节选不到3000字。我一直想重拾象鼻眼这个题目,称心如意地一写为快。

2006年暮春,年近八十的梁老师患上了前列腺CA,住院手术,他坦然面对,来信希望我前去一会。我正准备动身,81岁的老妈突发脑溢血,入院抢救无效,于5月10日去世,料理完母亲的后事,87岁的老父接连发病,同年10月22也弃我而去。20多天后,我直奔南京,于11月20日看望在家静养的梁老师,一时百感交集,不禁呜呜咽咽,无语凝噎。

2007年我到龄退休,不过退而不休,我继续努力前行。学习、工作、研究,一路走来,我遇到了许多好老师,在他们的教育、指点下,我才有了而今的些些成绩。对于梁白泉老师的教导,我铭记在心,当时写过一篇不到二千字的《默默的长者》,发表在江苏《名镇世界》2008年第三期“学人情思”栏。

(2008年8月李海珉与梁白泉合影)

2012年梁老师身体欠安,10月国庆节后一天,我前往探望。我向梁老师汇报吴江的情况,黎里2006年被撤并,改名汾湖镇,努力,失败;再努力,再失败,终于得到吴江市和苏州市主要领导的同意,2013年黎里镇将会恢复建制;我2011年返聘担任黎里古镇顾问,正式上班,发挥余热,黎里古镇即将成立旅游公司,认真保护开发。我的工作头绪很多,为了确保精力,决定收缩研究课题,砍掉书画研究,对于南社研究,不再深入。我的那本《南社书坛点将录》70多万字,由苏州大学出版社刚刚出版,捧上一册,请老师批评,此书是我南社研究的一个小结。

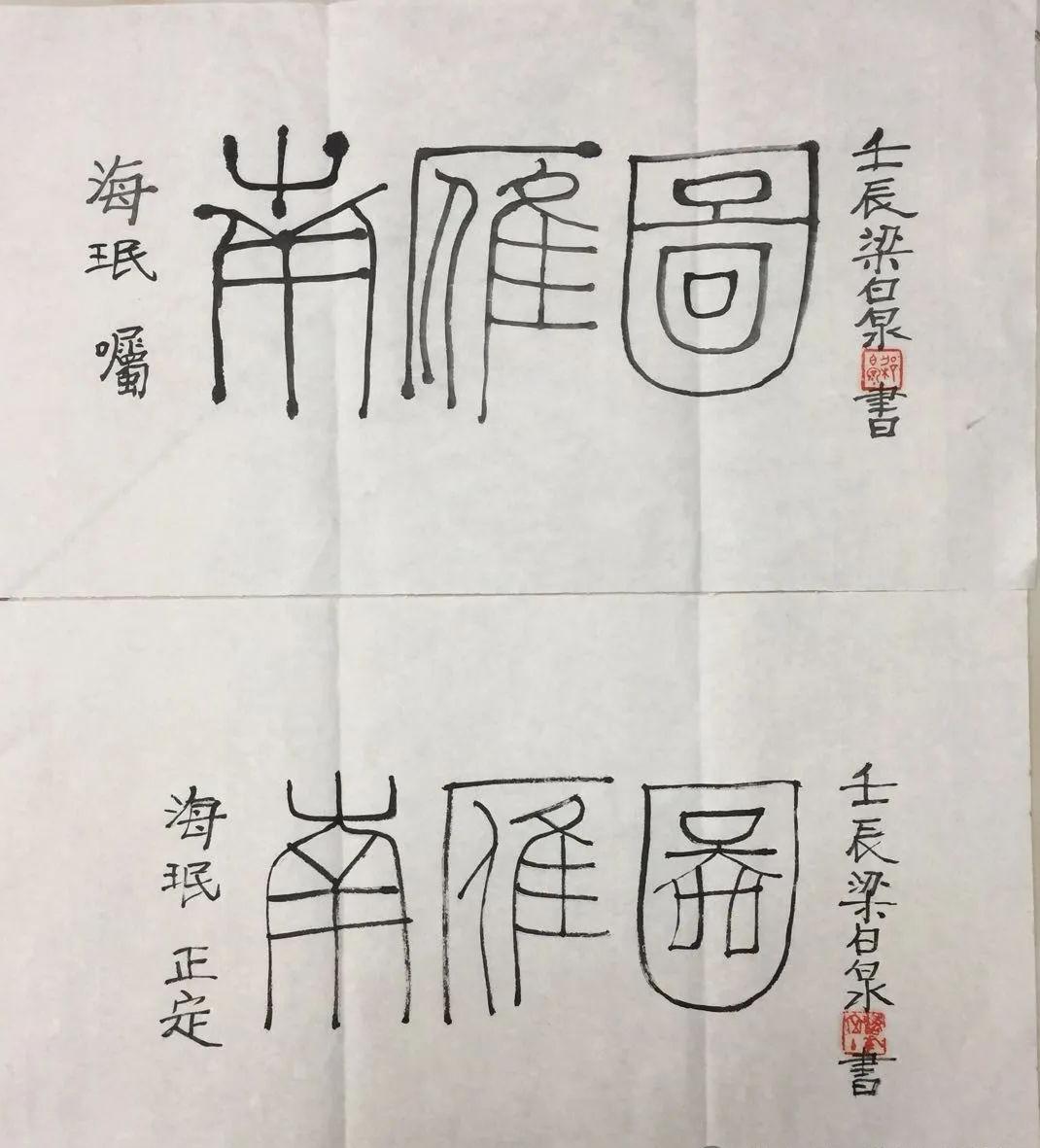

(2012年10月“南雁图”壬辰梁白泉书)

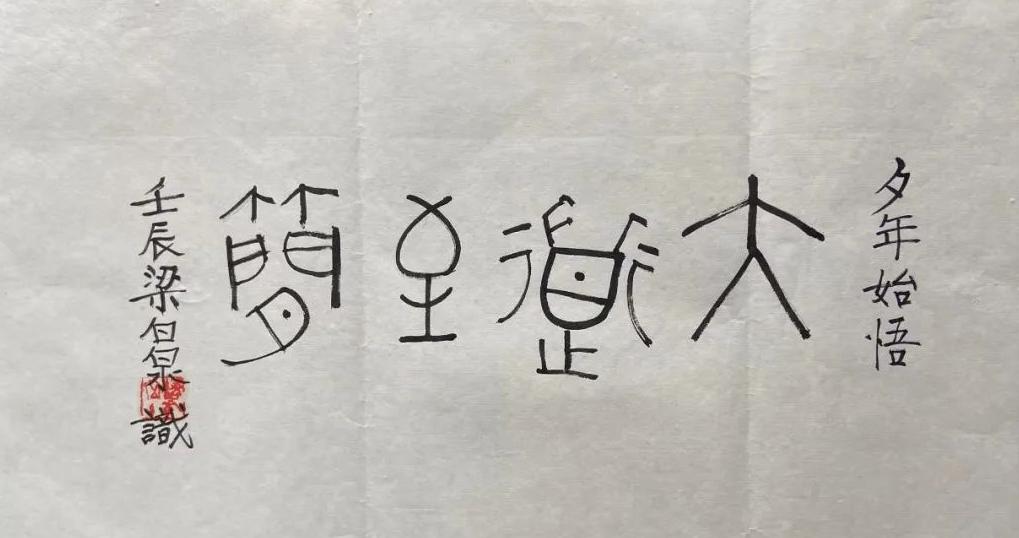

回到黎里没几天,梁老师给我来信,信中附有三幅书法。两幅“南雁图”,一幅小篆,一幅金文,南雁是我“南社研究”的简缩与谐音;“大道至简”,也是金文,梁老师是说大道理极其简单,有句老话叫“真传一句话,假传万卷书”。我正在修订2006年撰写的那本《古镇黎里》,理当正确而又简洁,看看家乡前贤徐达源的《黎里志》,真叫言简意赅,少少许胜多多许。这三幅书法的落款,都是“壬辰梁白泉书(识)”。壬辰,1928年,是梁老师的生年,2012年,梁老师84周岁,第七个本命年。以“壬辰”冠于姓名之前,不是随意的吧。我默默祝愿,梁老师第八个本命年愉快平安,届时我一定前来庆贺。

(2012年10月“大道至简”壬辰梁白泉识)

2014年春,黎里镇不但恢复建制,而且成功迈入中国历史文化名镇的门槛,梁老师由一位中年男子陪着来黎里旅游公司看我。梁老师突然到访,我高兴极了,陪同走读了大半个古镇,我兴奋的一一介绍,梁老师说我如数家珍,可不是这就是我的家珍!可是梁老师当天必须赶回南京。我想安排一辆小车相送,梁老师说他乘小车要晕车,甚至会呕吐,只能坐客车或者中巴。最后,别说送南京,苏州都不行,我只叫了一辆三轮车,送他俩到黎里汽车站。

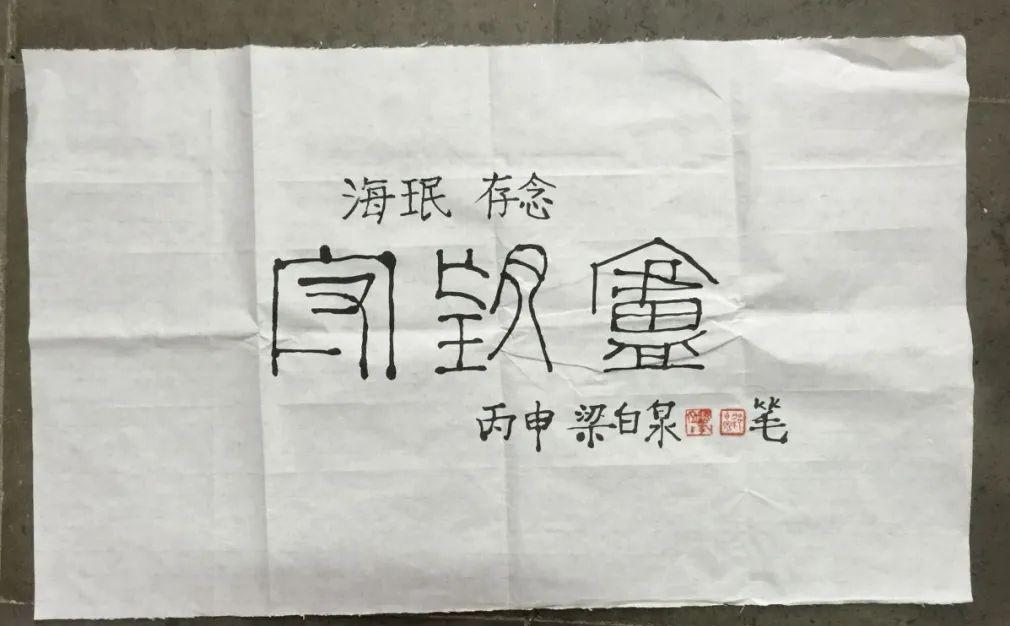

2016年秋,梁老师米寿之年,我专程拜见,告诉他我即将动迁新居,取名“守望庐”,希望老师为我题个匾额。梁老师颔首称好。我返黎没几天,收到他书写的6幅“守望庐”,有金文、甲骨,有大篆、小篆,上款前面都是“海珉”,下面分别接续“鉴”“一粲”“补壁”“大雅”“清教”“存念”;落款都是“丙申梁白泉”,最后一字分别是“临”“写”“录”“题”“笔”“书”。在电话里,我向梁老师表示感谢。他说:人家是写字,我现在手不听使唤了,只能画字,“守望庐”画得不好,可以题写“守望斋”的话,我再画几幅守望斋,也许会好一些,请挑选一幅……听得我热泪盈眶。

(海珉存念 守望庐丙申梁白泉笔之一)

(梁白泉给李海珉部分信件)

2017年中秋前夕,我将梁老师等老师、专家、书画家、友人赠予的墨宝及丹青汇集装裱,举办显宝展览,由古吴轩出版一本《2017年黎里中秋显宝守望古镇书画集》,向社会汇报,给亲友回馈。

随着黎里古镇的保护开发向前推进,涉及到的古建老宅、历史人物事件、民俗风情,日益增多,更有各路媒体、回乡游子、四海宾朋前来相访,应接不暇。我总觉得时间不够,精力不济。梁老师90岁那年,我想应该前往祝寿,可是事情一多,就拖下来了。接下来,新冠疫情发生,不好随便走动。2023年春,疫情有所松动,我同梁老师通了电话,想确定到南京拜见的时间,可惜梁老师有点耳背。同年夏天,想再次通话,没有接通,再后来就打不通了。心中一直惴惴,2024年春,确知梁白泉老师于2023年9月12日逝世了,伤心之极!

梁白泉老师将一生贡献给了文博事业,贡献给了南京这座六朝古都。我要向梁老师学习,终生守望黎里,守望江南古镇。现在,我仍旧担任黎里古镇开发保护顾问,还将继续奉献自身才力。梁老师走了,不过他为我撰写的《奇珍揽胜序》和《小中见大的缆船石》两篇序言,赠我的10件书法,写给我的30多封书信,还有凌在纯和冯雷书录的王维对联,在我心目中都是珍贵财富,我一定好好珍藏,为了家乡美好的明天努力前行。

附:学人情思

默默的长者

学习、工作、研究,我一路走来,遇到了许多好老师,在他们的教育、指点之下,我才有了而今的些些成绩。在撰写《奇珍揽胜》和《水乡足迹――缆船石》两书的过程中,我从南京博物院老院长梁白泉老师那里获益多多。《奇珍揽胜》汇集了我25篇文物散文,篇篇都由梁老师审阅,避免了不少硬伤与差错。“缆船石”属于江南古镇研究专著,从立意、命题到撰写,都由梁老师指导。书出版了,我受到了好评与奖励,可是我,怎么能够忘记默默指点我的梁白泉老师呀!

早年,我就久闻梁白泉先生之名,只是无缘拜会。1995年春,我赴苏州参加博物馆会议,正好梁白泉先生也出席了会议,我同梁老师交谈了好几次,其中一个主要话题就是缆船石,我自恃熟悉,滔滔不绝如数家珍。事后想来,我仅仅掌握了一点皮毛,就班门弄斧,真不知天高地厚。宽厚的梁白泉老师不以为忤,相反,倒大加赞赏。三天会议期间,多次扯起缆船石,临别,梁白泉老师郑重地把研究缆船石的课题交给了我,说:缆船石一题,至今无人作过专题研究,这题目切口小,开掘大,很有价值。

梁老师早就关注江南古镇缆船石这一课题了。1965年春,他奉命到吴江县文化局,协助清理同里镇上一批“土改”时期没收的旧书、书画和文物。在吴江,他仔细地察看了古镇的驳岸、河埠、桥梁,还有垂虹桥的水则碑,他说:“最最令我惊心的,是那些石筑驳岸、码头和缆船石。看到那些近20种形态各异的缆船石雕,我完全沉醉了,我对同行的一位古建专家说,能不能对它们一一摄影、测量绘图(平面和剖面),用拓型的方法椎制拓片,写一篇前言,出一本小书?第二年文革开始了,各种各样的原因,这件事没有做。”

30年后,我与梁老师在苏州相遇,这一课题就被确定下来。原本,我只想对缆船石作点小小的剖析,写它几篇小文章。自从确立为课题之后,我决定踏勘江南富有代表性的古镇及古村落,拍摄照片,寻访各地宿儒高人,搜集第一手资料。十年时间,我的足迹踏遍了50多个江南古镇及古村落。有的古镇,我为了走访知情人,召开座谈会,就住下来过它个一夜二宿的;有的去过好几次,甪直、周庄、同里等镇不会少于十次、八次。

为支持我的研究,梁老师给我写了30多封信,厚厚的一摞,最短的一封是3张纸,最厚的达11页。研究的过程是一个跋山

涉水的过程,沿途所见所闻特多,遇到的拦路虎也特多,总感到知识储备不够。每当碰到困难,我就向梁老师写信,梁老师一一回复。

梁老师信中涉及的内容非常广博。首先,他让我学习马克思的美学观点,由此出发,去看待小小的缆船石在国计民生中的巨大作用。接着,他提出必须认真对待缆船石的定名,因为是第一本专著,拓荒性的,定名必须慎重;确定名称之后,又与我一起推敲用“缆”还是取“揽”。我每发现一颗新形貌的缆船石,梁老师总是非常高兴,甚至比我还高兴,马上就讨论如何命名,50来种缆船石,有一半进行过反复磋商。还有缆船石的分类,缆船石的石质,缆船石由实用派生艺术,由艺术确定其问世年代,从而找出缆船石的发展轨迹等等,梁老师都为我一一把关。

我用电脑打,他用钢笔写。读着读着,我甚至觉得这不是信件,完全是一篇篇学术报告,我发现梁老师用的是纯蓝墨水,不好,也许十来年之后就淡得看不清了,慎重提出让他改用炭素墨水。

通过近十年的努力,研究告一段落,国家文物出版社准备以《水乡足迹――缆船石》为题推出此书。梁白泉老师热情为之撰写前言,一篇7000余字的长文,他认定:“一个小小的题目预示着一篇大大的文章”,《缆船石》一书“对缆船石的材质、分类、技术、精神含义和美学价值做出了自己的评估,这是前人没有做过的——至少是没有专题做过的工作”,“这些石雕的内容和形式,都是简单而独特的、多样而丰美的、浅显而又深沉的、小型而又厚重的杰作。”

2006年暮春,年且八十的梁老师患上了前列腺CA,住院手术,他坦然面对,来信希望我前去一会。我正准备动身,母亲突然脑溢血,入院抢救无效,于5月10日去世,料理完母亲的后事,年迈的父亲接连发病,到10月22也弃我而去。二十多天后,我直奔南京,于11月20日看望在家静养的梁老师,一时百感交集,不禁呜呜咽咽。

生命不息,努力不止。梁白泉先生,现在仍然参加种种力所能及的学术活动,还在为大运河申报历史文化遗产而呼吁,而奋斗!

此文刊发于江苏2008年第3期《名镇世界》“学人情思”栏