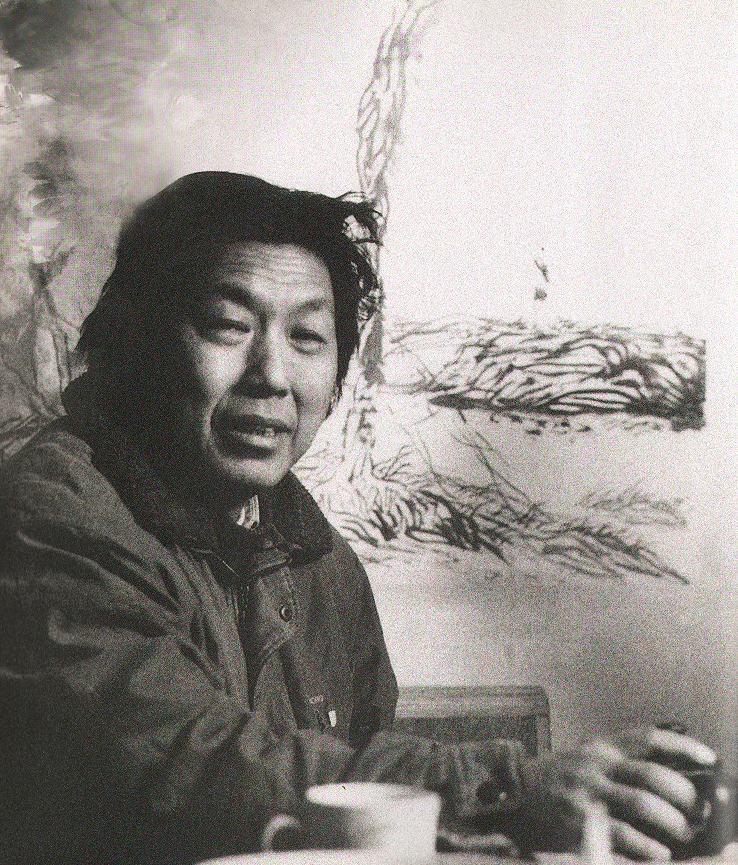

董欣宾,一九三九年四月十八日生于无锡张泾镇,六岁拜张云耕先生为师学习书法,十四岁拜著名画家秦古柳学习中国画,十九岁考入南京艺术学院附中学习西洋画。毕业后当过战士、工人、医生,一九七九年再度考入南艺,成为刘海粟院长的山水画研究生。一九八二年分配至江苏省国画院从事山水画创作,并任理论工作室主任。一九九四年被聘为国家一级美术师,同时被聘为中国文化部对外艺术展览中心艺术顾问。二零零二年十月十五日因病逝世,享年六十三岁。

董欣宾是一位热爱中华民族传统文化、心系人类文化进步事业的中国画家,有着 广阔的文化视野和胸襟。他非常关心学生,爱护后辈,有强烈的正义感,虽一生坎坷,但矢志不渝,也是一位难得的个性突出、富于传奇色彩的艺术家。董欣宾主攻山水,兼工人物、花鸟,擅长理论研究,兼及书法、篆刻、诗歌、散文、武术、中医、哲学等。一九八五年起,由其学生协助,完成了《中国绘画对偶范畴论》《六法生态论》《太阳的魔语——人类文化生态学导轮》等具有开拓性、体系性的理论著作,堪称中国画学科建设的奠基人。一九八二年起,先后在南艺陈列馆、江苏美术馆、中央美院陈列馆、中国美术馆多次举办个人画展。台北《雄狮美术》一九八九年出版了董欣宾专辑,《美术丛刊》《江苏画刊》《艺苑》《东南文化》《美术》《荣宝斋》等期刊多次将其重点推出,译林出版社于一九九八年出版了大型画册《董欣宾画集》,使他的绘画理论和绘画成就广为人们所知,作为二十世纪末期崛起的中国画大家奠定了他在现在中国绘画史上的重要地位。

董欣宾学贯中西,有严格的中国画本体学研究深度,理法兼备,对中国画的用笔、用墨、色彩、造型、章法乃至工具、材料各个方面都有全面而系统的突破与创新。八十年代,他以潇洒畅达的中锋长线建立起了强烈的个人风格而名震中国画坛。九十年代上半叶他致力于用墨之研究,用线更为凝重坚实,辅之以泼墨、积墨,画风厚朴雄浑。九十年代下半叶之后他致力于色彩之研究,以色为墨,以写代泼,豪放中表现出至高的精神境界与艺术技巧,画风灿烂辉煌。综观董欣宾先生的艺术成就,无愧为上世纪八十年代以来中国画坛崛起的又一位具有强烈时代精神和流派性影响的重要中国画家。董欣宾的绘画,他同代的美术史论家和同道们已经说了不少,其中不乏深刻的理解和定论。根据我个人的感受和思索,说一说自己对董欣宾绘画内涵的肤浅理解。

一、庙堂意识与深情伟识

董欣宾认为中国绘画的发展与中国思想史相平行,是中华民族文化发展的一个重要组成部分:

尤其儒家文化的发展、兴衰进退,对其影响最大。

(董欣宾《纵横国画如是观》)

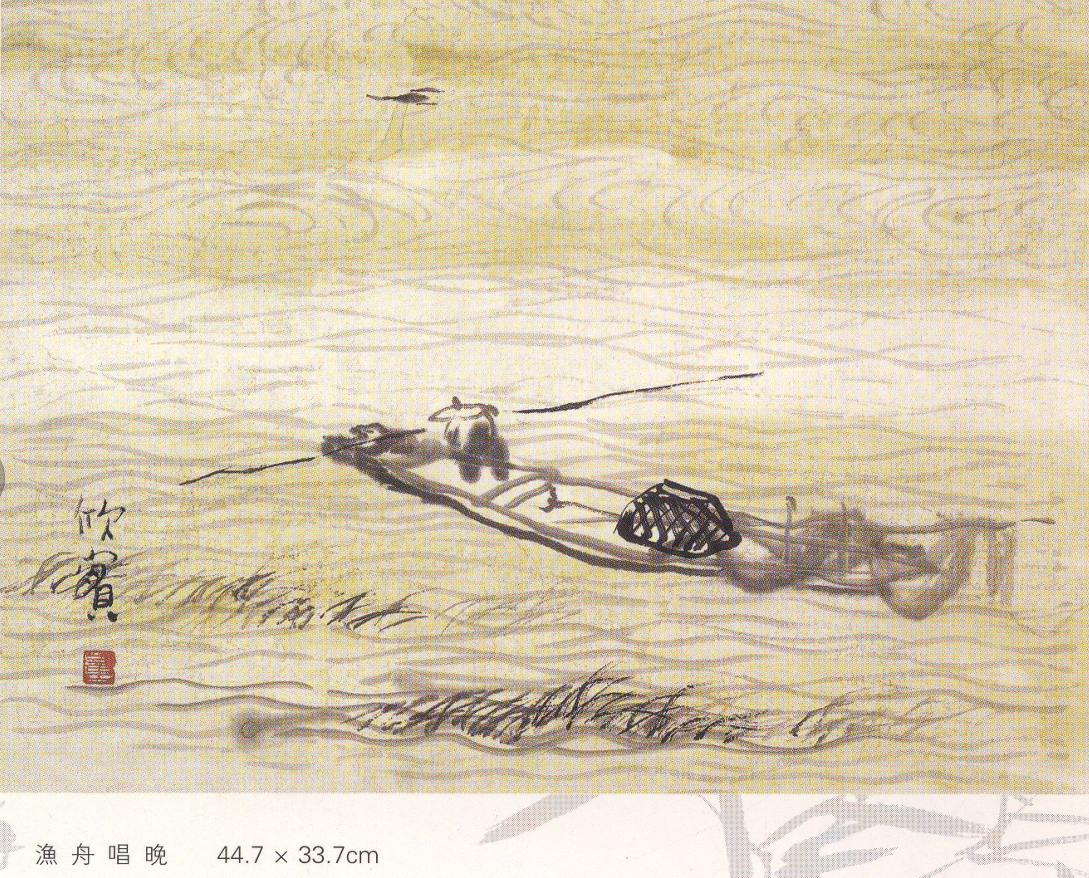

董欣宾认为对中国绘画的发展起主导作用的文化当推儒家文化,这一对中国画基本价值的评判与徐复观以老庄思想为中国艺术思想主轴的评判有相当出入,但作为一种文化价值判断,确实不乏有真知灼见。儒家文化作为中国画的灵魂和内核,生发出中国画的一系列思想基础,向上是宇宙意识和世界精神的张扬,向下则是对大自然的深刻体会和感受以及对社会风俗、人事的觉解。尤其庙堂意识,对中国画模式的形成,几乎起了决定性的作用。最终成为一种政治意识和文化意识,成为中国画精神意象的生发源泉。在当今中西文化对抗竞争下,他将这一传统的文化意识重新塑造,将周易思想、毛泽东思想结合起来,将毛泽东思想体系与大易精神深刻融合起来,构成新意象,即是这一庙堂意识、文化情结的深刻反映。他希望自己同历史上的顾恺之、李思训、阎立本(右丞相)、苏轼、赵孟頫、董其昌、李瑞清等人一样,既能为国家建功立业,又能在中国画领域进行创造性地工作。综合内外,融贯中西,将精神主轴和个性主体进行有效地糅合,在已经断裂的文化层面上进行中国文化的艰难重建,其用心之良苦,用功之卓绝,非同凡响。他的这一思想取向与二十世纪新儒家梁漱溟、熊十力、冯友兰、贺麟、牟宗三等人的思想运思有着某种文化本源上的认同。把宇宙意识、国家意识、文化体系进行抽象性地继承,接通现代学术的脉气,游历于儒家规范之内外,转融中西,自创新命,可以看作是现代历史、政治、文化条件下中国画精神路向向内的巨大拨转。他作品中一再出现的牛、松、风雨、舟桥、月、渔人、江南屋舍等,呈递出来的传统文化因素和现代精神,均说明他在儒家文化层面上的价值选择,如其诗所言:

时届四十之一梦,曾开百花酬天风。

奇葩怒发中原鼎,笔艺香阵透霜空。

(董欣宾题自作画《汉鼎白梅图》)

即含有非常深邃的家国意识、深厚的儒家价值取向。

以孔子为代表的儒家思想、大易精神和毛泽东思想体系所形成的思想观念的深层次浸润,使董欣宾超越了庸俗的社会政治学,养成了他性格上的伟岸、孤独、专断和高傲。使他既和政治家、从事基础性研究的专家有共同的语言,又同政界的官僚作风和艺术界的浅贱庸俗流风产生了巨大的隔膜甚至冲突,这使他愈发孤独。也正由于此,使他具备了非常深厚的文化胸襟和政治情怀。深情伟识,融为一体。对历史、社会、自然、文化认识的越深刻,这种情结就愈重。他对石鲁的尊敬,对秦古柳、吕凤子、陈之佛、刘海粟绘画创造的终身敬佩,对文化和原创力的敬畏,乃是对中国本土文化的深切体认,但也由此埋下了巨大的个人悲剧:

八六年先生(按:指刘海粟)嘱吾作诗,言师生对话,有七言八句:

雄震九重天为家,风雨血泪染中华。

辛亥一震声似雷,五七年后笔生花。

艺海浮沉叛是道,丹青世界学为派。

谁学司马哭春秋,卓然独立笑天下。

从此诗抑郁的基调和雄强的气魄可以看出董欣宾的理想归依和价值操守以及在重大历史情境下的无奈,暗含了现代社会条件下传统价值解体后的空无所依,庙堂意识的高度增强和个性化巨大发展后造成的严重冲突,使董欣宾面临精神上的严重困境。有些做法和想法或许在一些人看来有些不合时宜,他却融合二者,试图从中找到一条发展的道路,其失落是可想而知的。崔钰哭李商隐“虚负凌云百丈才,一生襟抱未曾开”、永忠哭曹雪芹“可恨同时不相识,几回掩卷哭曹侯”,不被人知,怀才不遇,个人遭遇如此,作为一种有精神和生命的文化生态群落的被迫衰退,又何不其然?董欣宾一再作《碑才图》(和明代所凿阳山碑材不被使用有关,此三块碑材为朱棣兴工所凿,为现在孝陵神功圣德碑的七倍,费力巨大而不被使用,一再为作者所浩叹),并题“碑材不于平处生”之语。这与李商隐、辛弃疾等人有高才而被废弃不用、自叹为“英雄荒碑”的个人及家国际遇同为一格:

任昉当年有美名,可怜才调最纵横。

梁台初建应惆怅,不得萧公作骑兵。

(李商隐《读任彦昇碑》)

倾国无媒,入宫见妒,古来颦损蛾眉。看公如月,光彩众星稀。袖手高山流水,听群蛙、鼓吹荒池。文章手,直须补衮,藻火粲宗彝。

痴儿公事了,吴蚕缠绕,自吐丝余。幸一枝粗稳,三径新治。且约湖边新月,功名事、欲使谁知。都休问,英雄千古,荒草没残碑。

(辛弃疾《满庭芳·和洪丞相景伯韵》)

有大才而不被用,大匠之过欤?屈原的香草美人之喻、辛词中的悲壮、沉雄和空寂,《红楼梦》中通灵宝玉无才补天的惋叹和董欣宾始终不忘情的《碑才图》主题无不反映了高才有为者的被废弃不用所产生的苦闷。中国文化气质的浸染和试图在现代条件下的艰难超越,政治情结和庙堂意识以及宇宙意识的深层浸染,固然使中国画获得了整体性的张扬,但也不可避免地带来了全局性的悲剧意象,这一点在董欣宾的绘画中有着非常深刻的体现。由于现实的种种压力,抱负得不到实现,使他的作品流露出一股孤高狷介、不平清冷之气。画面清亮幽深,于任情挥洒中隐含了丰富的情感世界。但是他无法阻止最终局面的发生:

至道毕于空寂,众亲纷离纷散。

(《为上一层摩天楼此际更作尧舜谈》)

直至去世前,留下了千古绝笔:

达观达江,三川四野,一叹而已。

表达出自己苦涩悲凉的心境,这正是爱因斯坦式的孤独,虽然在人群中而不得不远离人群,远离人群却无法忘怀他为之终生奋斗的芸芸众生,这是一种伟大的孤独。高才有为之士,往往不流于狂,即陷入狷,鲜能以中庸为守者。高明后的孤独,离群索居的痛苦,虽然使精神进入清醒澄明的境地,但也带来情感与理性的严重失衡。

无论如何,董欣宾绘画理论和实践的探索充分说明,与现实的合拍,中国文化现代性转化的深入开展,本体文化的持续性深入,中国本体文化上的巨大超越,完全有可能走出不同于国粹派、西学派、中西融合派的道路。正由于诸种矛盾的聚集和冲突,反而造就了董欣宾的文化精神、高远的绘画境界,这又是文化对他的巨大眷顾,从这一层意义上说,董欣宾又何其幸耶!

二、形式语言

董欣宾在中国画语言的使用上,也形成了非常强烈的个性特点,其中“南线”尤为突出:

从当前新文人画的现状看,已大致形成了“南线”、“北皴”两种风格。以南京董欣宾、朱新建、王孟奇为代表的南方画家,多强调线的表情……董欣宾是最具影响力的画家,无论是理论还是艺术创作,都提供了个人内在冲动和传统文化在当代的积极效应如何合二为一的范例。

(栗宪庭《南线北皴——新文人画两种风格大致形成》)

虽然董欣宾并不认可他是新文人画的一员,他自己也说自己的作品不属于文人画范畴,但他所禀持的却是知识分子所担负的文化精神的巨大延伸。他认为自己的绘画既有历史性格,也有共时性和超前性,是具有极大创造力和开拓性的绘画创造,在对线条上的理解上尤为突出:“线的语言抽象价值具有文化性格托命的意义”。他的用线,可以看作是明清绘画笔墨语言系统与六朝线性绘画系统的融会通透,注重线条的骨力与精神体象的形成和抒情性的发挥。因而在他的绘画中蕴涵了明清人的笔性、唐人的法度、六朝的风神。中国画的笔墨问题,尤其用笔,仍然是现代乃至将来中国画的核心问题,他不惜花费极大的心血进行研究,提出了笔力学、笔感等关于用笔的概念,将用笔在现代学术条件下进行了系统地阐释,在线上下尽了工夫。他认为一根线蕴涵着深邃的文化内蕴,中国画的线条首先表现在时空分割的普遍的几何学意义。由于造线者的目的、意义、方法、修养以及文化背景的不同,线条本身具有非常丰富的文化含量。在中国画观念中,线条不仅是造型的手段,而且具有独立的审美内容,它是作者情感的特殊载体。直线表现阳刚、光明、快活、雄壮、健劲、挺拔、率直等情感特性,曲线则为直线的反面,二者成一对偶的存在。由于线条曲直刚柔的丰富变化,往往表现出雍满圆宏、秀劲峻健、雍穆宽卓、劲健清雅等种种的美感特性,表现出造线者精神、情感上的细微变化。有骨力的线条能表现感情的节律、造线者的修养、禀赋、气质、智慧等,具有特殊的文化性格。而最足以将情感贯通一体、最能细微真切表达出丰富的内心感情变化和审美修养的线条,当属中锋用笔获得的“剑脊”、“圆柱”:

剑脊园柱古人留,留与后辈写欢愁。

剑脊为笔中暗存飞白,园柱仍棉里裹针用笔之上乘法度。吕凤子黄宾虹曾言之。

(《为上一层摩天楼此际更作尧舜谈》)

这是中国画笔墨语言中的精华。董欣宾从秦古柳门下筑基,从刘海粟门下立足,基于傅抱石重视用墨用水而忽略用笔,重提用笔,在用线上加以强化,强其筋骨、格调,力补江苏画派的流弊,为中国画的发展作了前卫性的拓展。

其次是用墨、用水。董欣宾的用水用墨,是对传统用墨用水方法、观念的进一步拓展,引进了西方的空间观念,他称之为新意境的渲染,对空间时间的假具象性的描述,即具象抽象、意抽象、境抽象。这是对西方文化以高量为特质的融入性开拓,以西人之“量”补中国之“质”,是在中西文化原有基础上、在现代学术观念下的交流与定位。在技法层面引进西方的意识观念,完全是在充分把握东西方文化特征的基础上作出的价值判断,为现代中国画的发展带来了积极因素。

探索中国画语言的奥秘,前辈画家作了成功的尝试,吴昌硕将金石引入花鸟,黄宾虹将四王画风与篆镏之气贯通,张大千取法敦煌,齐白石将文人画传统与民间画结合,吕凤子在明清的基础上融铸两汉金石与唐宋诗词(佛教文化),陈之佛将五代、两宋和明清写意之会通,傅抱石融结六朝与明清等等,均是对意象性传统的重新梳理和通透,是在明清人所取得成就的基础上,继续向先秦、两汉、六朝、唐宋回溯,形成了各自鲜明独特的笔墨语言。董欣宾对于他们的创造性构建给以密切的注视,同时对于石鲁的程式、潘天寿的章法、亚明的笔墨意境等,均有所感触,将之作为自己借鉴取法的对象,加之秦古柳、刘海粟耳提面命的亲自传授,这使他在中国画语言上获得了十八般武艺样样精通的能力,掌握了中国画的笔墨精髓,形成了自己强烈的绘画语言。他总结绘画经验时说:

习中国画吾首先从勾勒线条入手,并加中锋法而求其提按顿挫抑扬……(然后)积求其墨色滋华,再用泼墨,各自由恣纵,妙手天章而创泼彩,入大成之境。

(自作画题跋)

倘若说“南线”是董欣宾绘画语言中最为突出的特征的话,重彩绘画语言的形成,则是他绘画语言又一次非常成功的突破。

实验性重彩。他先用线条勾勒,然后施彩,但很多时候则是直接用色随手勾勒、皴染,进行创作,突破了色、墨的区别,以色当墨的做法在唐代就已经出现,但作为一种技法的运用则并不普遍,他吸收了唐以来传统青绿山水的创作手法,以色彩代替水墨勾勒,以色作墨,有意识地进行色彩语言的梳理,强调施彩的制控性和冷抽象,具有法度上的高度把握,而与张大千、刘海粟等泼彩的随意性有着明显的不同。借鉴中国古代的色彩观念和西方的色彩学理论,将矿物质颜料的凝重、深沉,植物颜料的明亮、艳丽、雅静作了淋漓尽致的发挥,既不同于以往的青绿山水,也不同于印象派的色彩观念,非古非今,非中非外,确乎是独造一体:

中国之山水画至唐便形成鼎盛势态,尤以没骨青绿为精妙,将地貌色与地质之色抽象对比,取法明丽简俊,沉稳自然,元明此法尚传,但已无其堂堂之气。

(自作画题跋)

这种既和东方古老的色彩观念如五行学说有密切的关系、又与西方的色彩学、物理学观念有所关联,是一种新的绘画理念。张大千、谢稚柳、刘海粟在五六十年代就已经在泼墨的基础上进行泼彩实验,这就使他的重彩具备了先在的基础,在上一代大师重彩经验的基础上进行大范围的梳理、提升,结合他对中国古代色彩观念的觉解和体悟,以及西方印象派以后色彩观念的比较研究,对西方色彩观念意识和方法的有意识地吸收,终于形成了具有独特领悟的重彩画风:

大青绿泼彩:平生鲜来有彩梦,昨夜苏联,金辉红树艳阳夕,大河畔细语,金发碧眼,荒谬种种一夜天。突作一梦,梦射苏俄境界,光照金辉碧树。大呼此真油画境界耶。大河畔漫散而行,处处似旧境复归。

(《为上一层摩天楼此际更作尧舜谈》)

由兹所做“彩梦”可以看到,董欣宾的重彩有他思想、情感上的变化和认识上的突破,尤其对当下政治意识和西方文化意识的思考,为他的实验性重彩找到了充适的观念依托。画面所呈现出来的儒雅野逸之美,确实是个性与文化的成功整合。当然,董欣宾的实验性重彩远离了传统绘画的观念范畴,不能被一些史论家所理解,而他坚持的以中国画的观念范畴如用线、注重笔墨、意境等,又往往为前卫性画家所不能接受。这种矛盾在实验性重彩上进一步激化,使他处于双方指责的境地。如果不是他的突然去世,有可能在这方面带来种种可能的结局,对于中国画目前的状况可能是颠覆性的,也可能是建设性的,对中国画可能是一次创造性的突破。可惜由于他的过早逝世,使这一实验性创作被迫中断了。

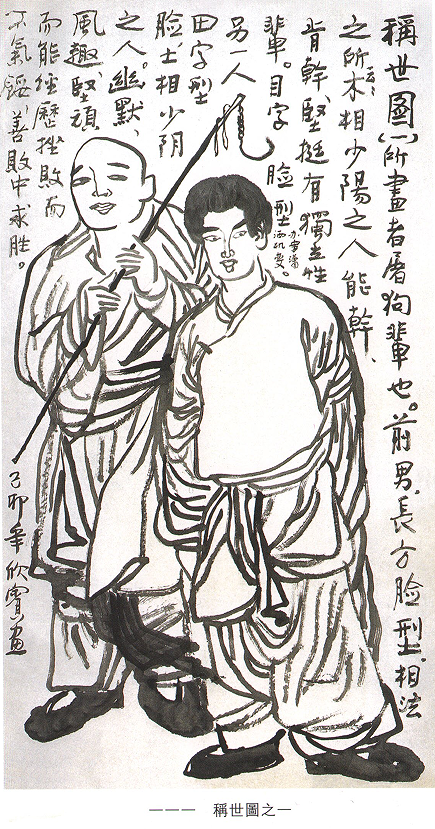

三、具有现代意义的中国绘画

董欣宾的绘画,另一个重要的特征是绘画中孕育的现代观念。如果说印象派发现户外明亮的色彩是西方美术史上革命的话,而波德莱尔《恶之花》的出版,则在整个文化艺术领域掀起了更大的革命风暴。旧有的审美观念出现裂变,在原先被认为丑陋、渺小甚至是被忽视的东西成为审美的对象,人类文化的发展进入了现代时期。我国虽然在古代已经孕育了类似的萌芽,如庄子的腐朽化为神奇、神奇复化为腐朽的说法,傅山在书法上提出的宁拙勿巧,宁支离勿安排乃至以丑为美等,都是这一类似的思想萌芽,但并没有发展出现代意义上的思想观念。海上画派以来,这一审美观念出现了一些相应的变化,如虚谷作《赤练蛇图》(南京博物院藏)等,将蛇虫之类作为描述的对象,中国画的创作开始进入了新的审美观念之中。董欣宾在这一题材选择上,显然更为自觉,他不仅将传统的梅、兰、竹等题材入画,而且更将不被人注意甚至是厌恶的对象纳入画面。如碑(此类题材古人亦有之,如隋唐郑法士《读碑图》、宋代《读碑窠石图》等,董欣宾则将古代高旷和思古幽情向向现代观念作了转化,为死亡、怀才不遇之象征)、真菌类阴湿植物、萤火虫、腐草、残瓦、断石以及不被注意甚至是遭受凌辱和伤害的下层各色人物等,纳入视野,作为创作的主题,等等。从丑陋之物被伤害之物中发见他人不见之美,从中发掘美的意象,拓展了中国画的表现题材。如《腐草灵芝》和为郑奇所作线钩《明瓦当残片》二图,前者为线勾重彩,后者为白描,二图或勾线,或用色,勾画出败残之物的灵魂,赋予了非常深厚的精神内涵,迸射出郁勃的创造灵光,其用色用线之美,令人欣赏不已,他在《腐草灵芝》中题道:

朝气蒸蔚,灵芝温氲,润乘几丝,碧草含露垂,要闻过路闲散之人。

(符少东藏董欣宾自作画题跋(一九八九))

含有作者深厚的感情寄托。

现代中国画需要有符合现代意象的题材、现代性的笔墨语言。董欣宾无疑在这方面作了创造性的实践,他一再强调,自己的绘画创作不是流派性的绘画,而是具有前卫性、开拓性、前瞻性的绘画,又岂无意哉?从另一种意义上说,对于传统和当下,董欣宾的探索,隐含了一种价值选择和突围,表明了中国画新的指向。