在南京博物院建院九十周年,南京博物院将于11月7日推出“玉润中华——中华玉文明的万年史诗图卷”特展。展览联合国内40多家考古、文博单位,汇集来自全国各地的考古出土、传世馆藏顶级玉器艺术品约600余件(组),打造一场极致的玉器盛宴。展览将于11月7日开幕,持续至2024年。

来自兴化蒋庄遗址的良渚文化刻符璧、刻符琮,来自湖南肖家屋脊文化的玉神面,徐州狮子山汉墓出土的云龙玉饰、汉元帝渭陵建筑遗址出土的玉神瑞等国宝级文物……“600余件(组)展品中,至少三分之一是国宝级文物、一半以上都是各家博物馆的镇馆之宝。”南博工作人员高波介绍。

为什么在南博建院九十周年之际选择玉为主题打造这次特展?“中华文明玉汝于成。”高波告诉记者,玉文明是中华文明连续性、创新性、统一性、包容性、和平性的有力见证,也展现了今天中国式现代化的内在驱动和深厚底蕴。

展览分为玉生华夏、玉成中国、玉美神州三个章节,从全时空、全地域、多视角出发,讲述中国近万年绵延不绝的玉文化与中华文明的关系,呈现博大精深玉文化所滋养的中华民族的精神品格。

展览第一章“玉生华夏”中,展出了一件黑龙江省文物考古研究所藏、黑龙江省饶河县小南山遗址出土的玉玦。根据出土遗迹判断,距今有约9000多年历史,是迄今发现最古老的成熟用玉,被誉为成为中华民族万年用玉的文明曙光。

展览特别使用一个人的形象进行展陈,将玉器放在耳部,表达其功用。南博工作人员左骏介绍,这块玉玦作为耳部装饰使用,因而有专家认为中国的玉器是从头部装饰开始的。“玉玦有片状开口,且形态规整、钻孔圆润,说明当时的制玉技艺已经非常成熟。”

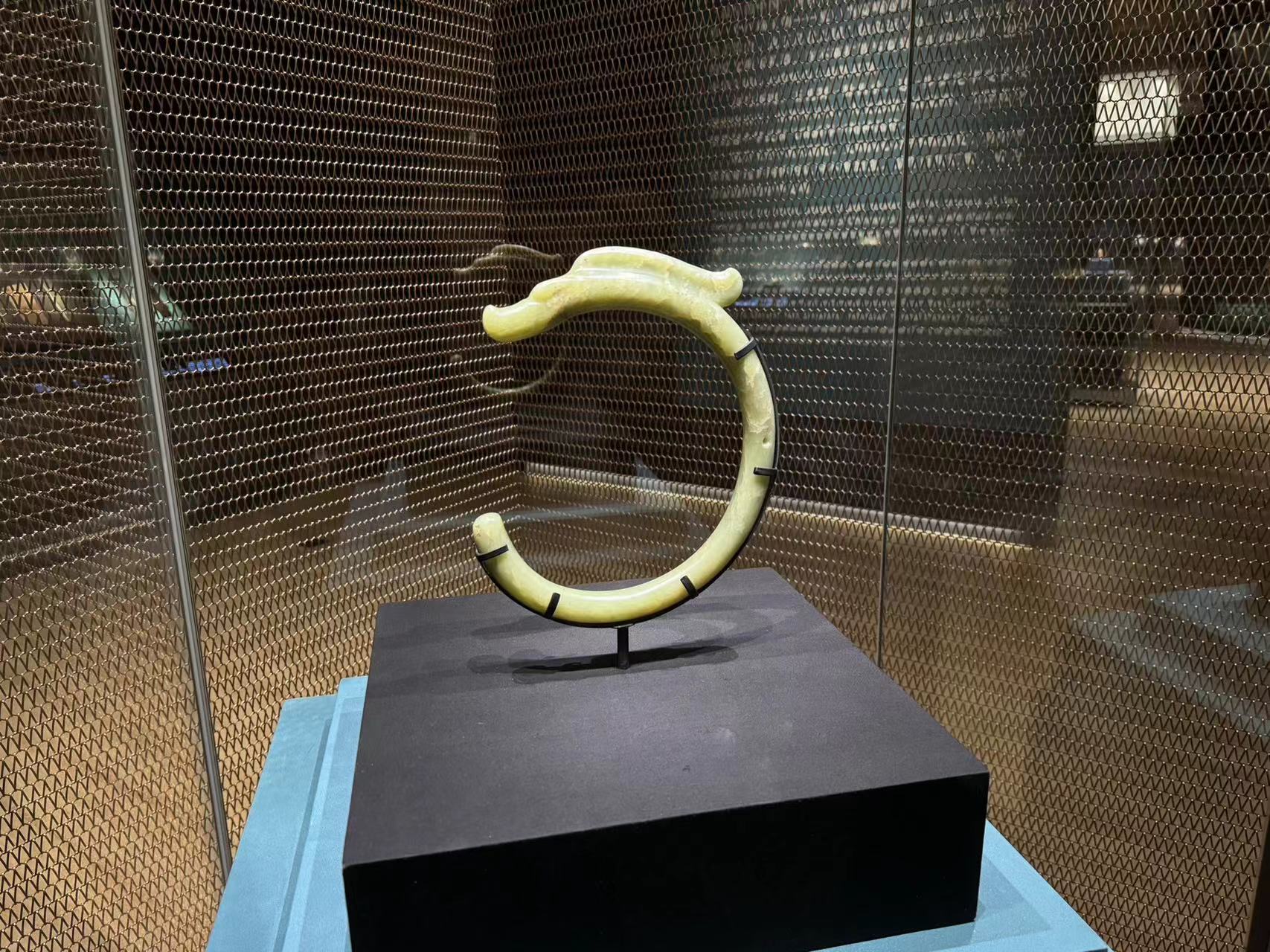

展览中有一件和国博收藏的“碧玉龙”并称为“中华第一龙”的玉龙。玉龙以一整块黄绿色的闪石玉雕琢而成,整体呈长圆柱形,身体弯成C字形,有着优美的虹形曲线。左骏介绍,此龙是5000年前的"红山文化"祭祀玉器,被认为是龙图腾最初的模样,是中国发现最早的玉龙之一,也是目前所见最大的一件C形玉龙。

反映神权的琮、代表王权的玉钺和豪华权杖、发展为财富观念的璧……良渚时期,良渚文化的玉器造型复杂多样,讲究对称均衡,给人以庄重肃穆之感。

出土于兴化蒋庄遗址的刻符璧就属于晚期良渚文化的代表,这枚祭坛刻符玉璧器形规整厚重,中部双面管钻圆孔。一面刻有“祭坛”符号,“祭坛”下部居中位置刻一圆圈,圆圈内刻一竖线。“良渚时期,玉器已从最初的‘石之美者’概念,转化为一种社会化、礼仪化和宗教化的产品。”左骏介绍,极少数良渚晚期的大型璧、琮和镯上,出现了图像符号。它们常以高台状(或站立一鸟)、飞鸟、山峦及杆状等形态出现。很多学者认为,它们可能是文字的雏形,也可能与良渚先民的信仰有关,对研究史前文化交流、文明早期国家社会形态、信仰与祭祀有着重要意义。

第二章“玉成中国”中,巢湖市博物馆所藏“镇馆之宝”朱雀踏虎衔环玉卮的雕刻工艺,可谓达到了当时最高水平。卮,是一种酒器,产生于战国末期,秦时杯卮并行使用,流行于汉代。

朱雀衔环踏虎玉卮,卮身一侧高浮雕一只朱雀,朱雀头高出卮口,口衔绞丝活环,双目微凸,在与之相对的卮身另一侧,高浮雕一只老虎,虎身弯曲成环形扳手。此前,这只老虎被错认为熊,左骏告诉记者:“这次我们请了摄制团队重新拍摄,发现动物后面还有个很长的、分叉的尾巴,熊没有长尾巴,那么它其实是老虎了。”

进入第三章“玉美神州”,该章节以三国至明清玉器发展为主线,全面展示玉器演变历程,从玉料、工艺、人文内涵等多个方面,呈现出中华玉文明的发展巅峰。

明代玉器渐趋脱离五代两宋玉器形神兼备的艺术传统,形成了追求装饰美的艺术风格。明代的皇家用玉都由御用监监制,而民间观玉、赏玉之风盛行,在经济、文化发达的大城市中都开有玉肆。

合卺,是中国古代婚礼仪式中最为关键的一个程序。在当今的婚俗中,合卺演变成为喝交杯酒,象征着婚姻美满、白头偕老。合卺故宫博物院所藏“子刚”款白玉凤螭万寿纹合卺杯为清宫旧藏,制作古朴典雅,上刻诗词富有情趣。底有兽首足,一面镂雕一凤作杯把,另一面凸雕分别趴于两筒壁的双螭。“陆子刚是明代闻名的玉雕家,这件合卺杯是目前比较认可的他比较著名的作品。”左骏介绍,根据落款,有学者推测它是明晚期某位皇帝大婚时所使用的器物。

江南时报记者 钱海盈