王十月:在写作中时时找回心中那个少年

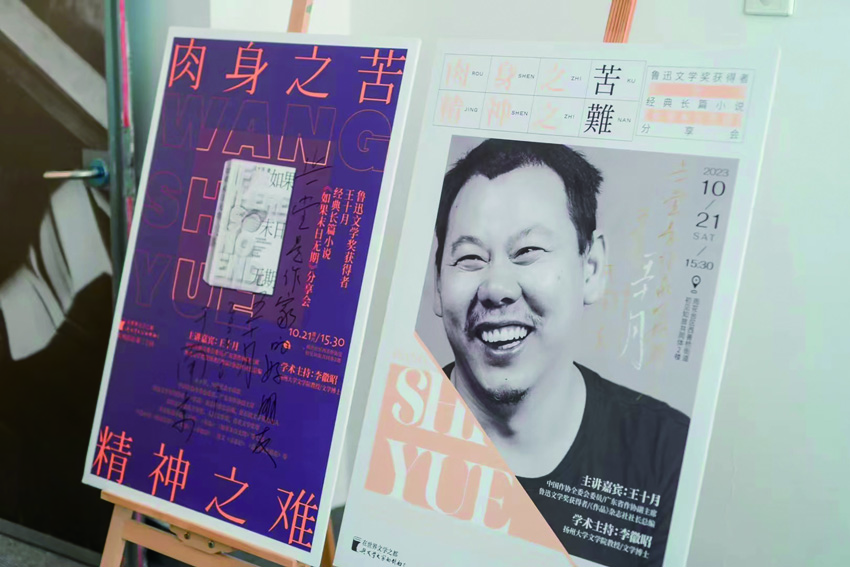

10月21日,“在世界文学之都与文学大家面对面”系列文学活动走进第20回。鲁迅文学奖得主王十月做客南京初见书房,与学术主持、扬州大学文学院教授李徽昭及现场读者,分享长篇小说《如果末日无期》,畅聊写作故事。活动由南京雨花台区西善桥街道、南京止一堂文旅公司举办。

“打工是我不容回避的人生命题”

近二十年打工经历,赋予王十月小说创作足够的丰富度。

“我在建筑工地挑过水、做过饭,当过流水线工人、技术工人,做过主管、经理,还在广告公司做过策划、总监,在厂刊做过编辑、记者……各个层面的经历带给人的体验不一样。”王十月说,这些经历确实能够丰富认知,尤其对他后来的长篇小说写作帮助很大。

最初的写作,都在工厂、车间里进行。王十月回忆,他的第一部长篇是趴在厨房案板上完成的。多年来,他的长篇《无碑》《收脚印的人》及获得鲁迅文学奖的《国家订单》等小说代表作,无不呈现着小人物的甘苦悲喜。打工叙事,使王十月的作品在作家文学地图上占据重要位置,也为他的小说烙上“打工文学”标签。

“‘打工文学’于我而言就像一块胎记,不需回避也用不着向别人炫耀展示。”王十月说,“打工是我生命不容忽略的一段经历。‘打工文学’标签给了我很多好处,它让我更快脱颖而出。但也不会主动拥抱它,因为标签会对读者解读作品形成遮蔽。面对‘打工文学’,我保持平和心。”

“当时间是一个圆,一切都是悖论”

长篇小说《如果末日无期》面世,让读者看到了王十月写作题材的奇妙转换。王十月称这部书为“未来现实主义”。在李徽昭看来,这种“未来现实主义”有别于刘慈欣等科幻作家的“硬科幻”,即纯粹用科学、理性阐释未来世界。王十月把人类与未来进行了有效链接,在链接中,能看到作者对人类未来的思考。

《如果末日无期》由五个既相互独立又互相关联的故事组成。王十月在其中建构了自己的宇宙模型:沿着莫比乌斯时间带分布的元世界、子世界、〇世界,以及由无限多的莫比乌斯时间带组合而成的多维莫比乌斯时间带。

在这里,时间是一个莫比乌斯环。王十月说:“我站在12点的时候,1点在我的前方,我往前走着走着又会回到原点。我是我孩子的父亲,但从某种意义上说,我孩子又是我的祖先。我们常说有因才有果,当时间是一个环时,有果又有因,世界的因果无法分开、说不清……”

“在这个基础上我们再讨论一些事情时,很难简单衡量好坏与对错。经过无限漫长的时间,我们评价事情的角度就会不一样。”王十月说,当时间成为一个圆的时候,一切都是悖论。

“心中有少年也有江湖”

“好的作家一定世故到天真。”面对现场读者关于文学创作的一些困惑,王十月予以解答。

很多写作者初涉写作都选择自己熟悉、深刻的题材,也有写作者觉得熟悉的东西要留到将来写作成熟后再写。“我不建议这样。如果等待成熟再写,可能永远没有成熟的那一天。另外我们要有足够的自信,相信我们有写不完的东西,这也会逼迫自己写更多。”王十月以自己亲身的编辑经验谈体会。很多自由来稿人的第一篇小说很打动人,他的技术可能不完美,方方面面都存在一定缺陷,但他有一种毛茸茸、原生、质朴的东西在触动你。等到文章发表,他有了信心和想要成为小说家的追求后,再看他的作品却很难从中找到他从前的状态。

“作为写作者,我们要随时问自己:你心中那个少年还在吗?”王十月觉得,少年状态最宝贵。随着写作时间变久,我们会变成一个写作“老油条”,随便往电脑前一坐就可以写出一篇小说,并且这小说可以发表,能被评论家称好,因为写作者技术已经成熟。但我们会发现这样的作品里没有了最初的东西。

最初在工厂里写作的场景,王十月至今记忆深刻。“一边工作,一边趴着偷偷写,那种状态里写得自己嚎啕大哭。今天写小说找不到那种感觉了。”但一个合格的写作者应是:虽然我心中那个少年已经死了,但我时时想找回他,哪怕一辈子找不回来,也一定要找。

一直处于“孩童”状态也难以写出好作品。王十月说:“写作者心中既要有少年,也要有江湖,既怀揣理想主义,又历经人间苦难。同时拥有世故与天真,就可以成为一个好作家。”

(江南时报记者 张雅倩)