为提高在校大学生新型电信网络诈骗防范能力,维护安全稳定和谐的校园环境,2023年7月15日起,苏州城市学院“以苏州为例浅谈大学生电信网络诈骗防范实践调研团”暑期社会实践团队在苏州开展为期5天的暑期社会实践活动。

2023年,工信部持续提升行业监测、预警、处置能力,累计拦截诈骗电话21亿次、短信24.2亿条,处置涉案域名网址266万个;中央网信办封堵境外涉诈网址79.9万个、IP地址3.8万个。工业和信息化部多措并举综合治理电信网络诈骗取得阶段性成果,而在校大学生防范新型电信网络诈骗是多措并举中至关重要的一环。但是伴随科技的快速发展,网络电信技术逐步提高,与之而来的新型电信网络诈骗违法犯罪案件层出不穷。由于大学生群体在心理成熟度、社会事件认知能力、法律规则意识方面还存在一定欠缺,所以容易成为诈骗犯罪分子的重点攻击对象,团队成员基于此情况,以苏州市为例进行深入调研。

在调研前期阶段,团队成员查阅相关文献资料,进行归纳、整理,为实践开展提供重要理论依据;结合相关文献资料,参考对比其他问卷调查问题,团队成员确定问卷的问题形式及内容,并在问卷星软件上编制了一份关于“在校大学生新型电信网络诈骗防范现状调查”问卷。同时,团队成员通过了解苏州市高校电信网络诈骗犯罪的现实情况,结合各大高校在校大学生在新型电信诈骗中发生的真实案例,明确了项目研究的方向,后续团队将会利用问卷星软件

图为团队成员查阅相关文献

图为团队成员编制的调查问卷(部分)

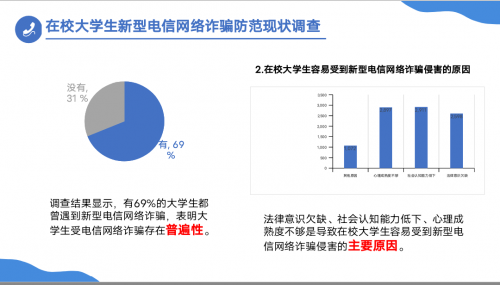

2023年7月17日,调研团成员通过问卷星向苏州高校在校大学生发放调查问卷、回收有效问卷以及对本校大学生进行访谈,得到了下列相关数据:

图为调查结果显示图

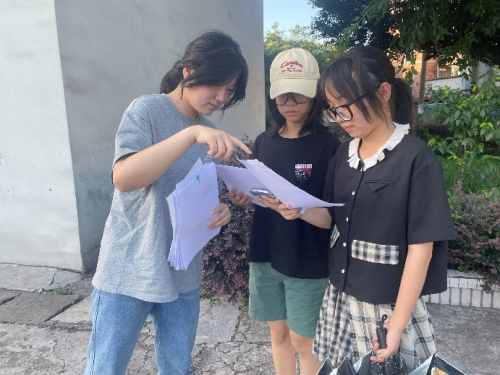

图为团队成员对本校大学生进行访谈

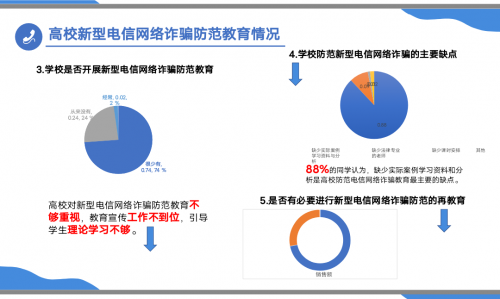

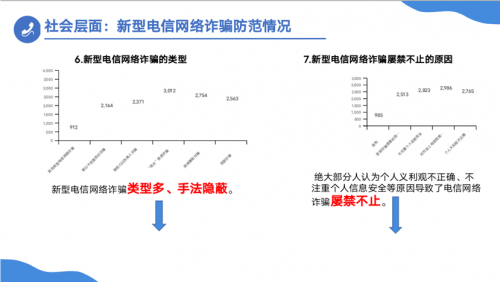

在团队调研中期过程中,调研团成员共发放了600份问卷,回收了361份,其中有效问卷有253份。调研团成员通过对调查结果的分析,发现有69%的大学生都曾遇到新型电信网络的诈骗。并且,大部分同学都认为有必要进行新型电信网络诈骗防范的再教育。此外,调查结果还显示在校大学生容易受到新型电信网络诈骗侵害的主要原因有以下三方面:一是法律意识欠缺;二是社会认知能力低下;三是心理熟度不够。团队成员还发现高校对新型电信网络诈骗的防范教育不够重视,教育宣传不够到位,引导学生理论学习不够。因此,88%的同学认为,缺乏实际案例学习资料和分析是高校防范电信网络诈骗防范教育最主要的缺点。

此外,在调研后期阶段,调研团成员对前中期做的准备工作及收集的问卷等资料进行归纳整理。

通过调研团成员汇总的数据来看,大学生群体大多都与新型电信网络诈骗接触过,且部分学生有过被诈骗经历,主要原因有以下几方面:一是大学生自我防范意识方面有所欠缺,二是大学生心理成熟度不够,三是法律意识的淡薄,四是社会认知能力的低下。目前,防范大学生新型电信网络诈骗,各高校普遍存在问题,一方面,诈骗分子仍然能够与大学生接触到,通过翻墙等方式混入学校并以卖课、卖考级资料等方式取得学生的联系方式;另一方面,诈骗犯罪分子容易混进学校各班级的学科交流群并以勤工俭学等名义取得同学们的联系并实施诈骗。

针对找出的防诈骗漏洞,调研团成员搜集并整理了以下建议:政府、学校、媒体等可以加强对大学生的电信诈骗教育宣传,提高他们的防范意识和防诈骗技能;社会各界可以与学校、银行、电信运营商等机构合作,共同建立防范电信诈骗的防范机制,通过信息共享、风险评估等方式,及时发现并应对电信诈骗活动;科技公司和网络安全机构提供技术支持,开发出更加安全可靠的网络平台和应用程序,同时,也可以提供反诈骗工具和服务,帮助大学生及时识别和阻止诈骗行为的发生;心理健康机构可以为大学生提供心理辅导与支持,通过心理教育和咨询,提高大学生的心理素质和抵抗力。

通过此次实践活动,团队成员不仅获得了知识与技能的提升,也提高了自己的专业素养和实践能力,在学习设计问卷、收集和分析数据、撰写报告等方面都得到了锻炼。在调研实践过程中,调研团成员与不同人群进行交流(受访者、同伴、领导等),提高了自身的交际能力与沟通技巧,团队合作与协作能力也得到显著的提升。本次调研活动也让成员们更加明确了在校大学生在新型电信网络诈骗防范中存在的问题,为提出在校大学生新型电信网络诈骗防范对策奠定了现实基础,有利于及时了解在校大学生电信网络诈骗防范现状,从而找出关键原因,解决问题,进而提出防范电信网络诈骗对策,实行有效措施,完善相关机制,为在校大学生构建反诈骗堡垒,为学生的成长保驾护航。团队成员始终牢记“要坚持以人民为中心,加强社会宣传教育防范,坚决遏制此类犯罪多发高发态势,为建设更高水平的平安中国、法治中国作出新的更大的贡献”。

(作者:梁思佳 金灿 任昱安)