古韵黄桥奏响爱乐篇章

《新华日报》记录历史文化名镇的转变

江南时报讯 作为中国历史文化名镇,黄桥在新中国发展历程中烙下鲜明印记。如今,这座古镇塑起“提琴之乡”崭新名片。“虽然黄桥镇仅有20多万人口,但提琴生产占全国市场份额的70%以上、世界市场份额的40%左右,黄桥已然成为‘中国提琴产业之都’。”说起黄桥,镇经济发展局局长李琴满是自豪。从“红色古镇”到“爱乐之城”,《新华日报》持续关注着黄桥古镇的风雨变迁。

2001年2月4日《新华日报》

古镇代有才人出,一战成名天下知

黄桥,始称永丰里,又称黑松林,北宋神宗元丰年间建永丰镇,距今逾千年。元末明初,易名黄桥。因为地理位置独特,黄桥既是兵家必争之地,也是商贸繁荣的市井大集。

近代,黄桥地区成为中国工农红军第十四军的革命策源地之一。1940年,陈毅、粟裕率领新四军东进黄桥,在这里指挥打赢了著名的黄桥战役。“黄桥烧饼黄又黄,黄黄烧饼慰劳忙。烧饼要用热火烤,军队要靠百姓帮……”一曲《黄桥烧饼歌》唱响大江南北。“在战火纷飞的期间,黄桥人民对自己的军队,表现了高度的爱戴。他们积极支援战争,做了大量的烧饼,冒着炮火以车推、担挑、肩扛、手拎运送到前线。”1957年10月7日《新华日报》六版《黄桥烧饼》描述了当年军民鱼水情深的动人场景。文中说道:“黄桥烧饼不仅在抗日战争时期,曾经有它光荣的历史,而且在1946年秋,当解放战争序幕揭开时,它在苏北人民紧密配合我军取得苏中七战七捷的第一个胜利——‘宣泰战役’中,以及1949年大军渡江的时候,都曾支援了战争。”曾任新华日报社社长的知名记者吴镇回忆黄桥决战时说:“黄桥决战后随部队转战全国各地,记不清住过多少家民房,吃过多少户百姓的饭菜,唯有那黄桥烧饼永远不能忘。”红色印记深深烙在黄桥土地上,这座千年古镇后被授予“双拥模范镇”光荣称号。

千年古镇人才辈出,为国家发展提供了丰富的人才给养。2000年2月19日《新华日报》B4版《黄桥镇探源》中细数这里的荟萃人文:“我国早期的地质学家丁文江,为新中国培养了李四光等一批地质学家,被尊称为‘中国地质之父’;剧作家、喜剧大师和物理学家丁西林曾任国家文化部副部长等职,戏剧、文学创作成书上百本;中科院院士、生物学家王德宝,首创鸽肝酶由辅酶Ⅰ变为辅酶Ⅱ的大规模配方,为现代生命科学作出重大贡献。”

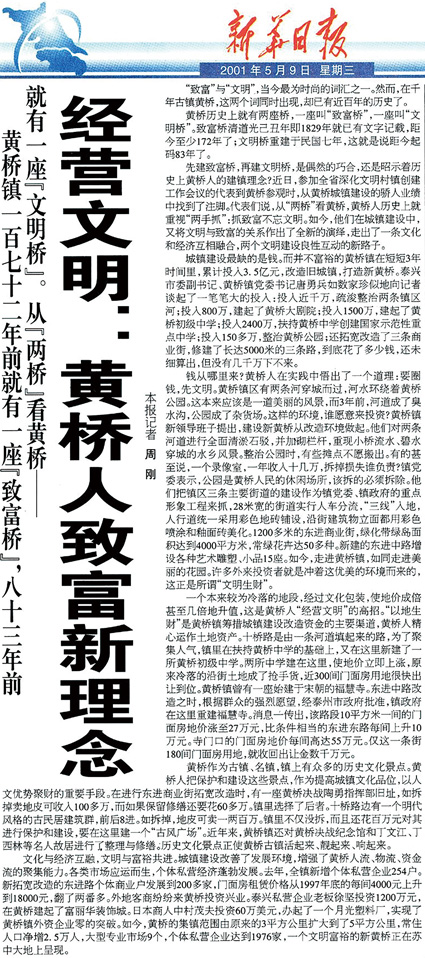

2001年5月9日《新华日报》

抓致富不忘文明,古镇旧貌焕新颜

黄桥历史上有两座桥,一座叫“致富桥”,一座叫“文明桥”。从“两桥”看黄桥,能看到黄桥人始终重视“两手抓”:既要致富也不忘文明。

这一发展理念在《新华日报》的多篇报道中得到验证。2000年2月19日《新华日报》用整版记载,“从公元纪年进入2000年之际,全镇上下坚持弘扬加快发展的主旋律,解放思想,创新机制,深化改革,扩大开放,着力实施城镇改造、民营经济和商贸兴镇三大战略,展示中心城镇新貌,铸造文明乡镇丰碑。”当年建设新黄桥,是先从改造环境做起的。“1999年,重点实施了东进东路长达600米的商业街改造工程、塔北路拓宽、十桥北路改造、观东路铺设、银杏路整治、直来河清淤石驳、公园二期改造等十大工程,施工建筑面积达146229平方米,工程造价达1.15亿元。”简明扼要的列举,描绘了如火如荼的改造场景。

新城要发展,老城得保护。“在进行东进商业街拓宽改造时,有一座黄桥决战陶勇指挥部旧址,如拆掉卖地皮可收入100多万元,而如果保留修缮还要花60多万元。镇里选择了后者。黄桥镇还对黄桥决战纪念馆和丁文江、丁西林等名人故居进行了整理与修缮。历史文化景点正使黄桥古镇活起来、靓起来、响起来。”2001年5月9日《新华日报》A4版《经营文明:黄桥人致富新理念》记录了当年黄桥提高城镇文化品位,以人文优势聚财的重要实践。如今的黄桥镇仍然保留着东、南、西3片传统风貌老街区,24条古街巷。特别是珠巷、米巷、罗家巷、王家巷等,原汁原味地保留了明清以来的历史原貌,文物古迹、古巷小弄、民居庭院散布其间。

文化与经济互融,文明与富裕共进。黄桥镇在以教育为主线的精神文明建设工程中,有着颇具远见的实践探索。2000年2月19日《新华日报》B4版《擦亮黄桥教育卫生金字招牌》中写道:“从1999年开始,黄桥中学投入2000万元,正在积极创建国家级示范高中。投入1200万元筹建省级现代化黄桥初级中学。大力调整小学布局,将镇区原有的6所小学撤并为三所较具规模的现代化小学,改善了小学办学条件。”

2023年6月24日《新华日报》

古老与现代交织,“提琴之乡”塑名片

沧桑巨变,黄桥曾经响彻红色旋律,而今再踏入这片热土,不绝于耳的却是悠扬的弦音。

迈入新时代,黄桥新兴的提琴产业让这一“红色古镇”成为“爱乐之城”。黄桥镇与小提琴的交集源于上世纪60年代末。1968年,几个来到泰兴市溪桥镇(后并入黄桥镇)的上海提琴厂工人,在当地公社的资助下搭起了乐器作坊,为上海提琴厂配套生产五毛钱的琴头和一块钱的弓杆。5年后,黄桥诞生了有史以来的第一把小提琴。今年3月10日《新华日报·文化产业周刊》重点报道了泰兴市的产业发展,其中写道:“黄桥镇有小提琴、大提琴、贝斯、钢琴、吉他和尤克里里等10多个品种乐器及配套企业230多家,已经成为世界最大的提琴产业集聚区,吸纳了近2万名相关从业者。”现今,黄桥是国家外贸转型升级基地(乐器),被誉为东方的“克雷蒙纳”。

黄桥的第一代提琴匠人,大多是农民出身,识谱者很少,制琴却不“懂琴”,做出的大多都是“低端琴”。为了突破这一瓶颈,近年来黄桥致力于音乐教育和乐器普及推广。全镇85%以上的学生接受过音乐艺术教育,45%以上的学生接受过乐器普及教育。南京艺术学院“琴韵小镇”考级点成功设立;中央音乐学院音乐教师专业水平认证“泰州认证中心”确定落户;多次举办音乐教师培训,开展专题论坛、学术研讨等等,黄桥由此被冠名“全国音乐教育服务联盟示范基地”。

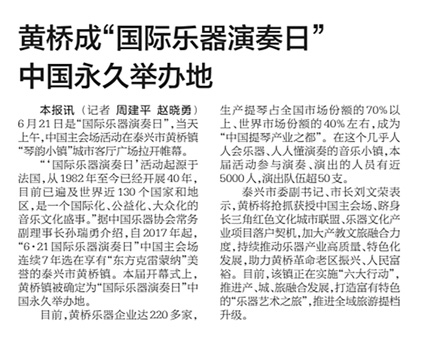

作为江苏省首批25家特色小镇创建单位之一、全国第二批特色小镇,黄桥镇是“国家文化产业示范基地”。今年黄桥再添美誉,据2023年6月24日《新华日报》2版报道,自2017年起,“6·21国际乐器演奏日”中国主会场连续7年选址黄桥。“本届开幕式上,黄桥镇被确定为‘国际乐器演奏日’中国永久举办地。泰兴市委副书记、市长刘文荣表示,黄桥将抢抓获授中国主会场、跻身长三角红色文化城市联盟、乐器文化产业项目落户契机,加大产教文旅融合力度,持续推动乐器产业高质量、特色化发展,助力黄桥革命老区振兴、人民富裕。目前,该镇正在实施‘六大行动’,推进产、城、旅融合发展,打造富有特色的‘乐器艺术之旅’,推进全域旅游提档升级。”

乐器产业发展助推着当地旅游业升级,现如今乐器文化旅游与古镇旅游、红色旅游、生态休闲旅游融合互动,形成了黄桥旅游业的四大板块。“目前,‘琴韵小镇’重点打造‘一湖一厅两片区’,积极做好‘产、学、研、商、文、创、景、游’八大文章,构筑产业、文化、旅游三位一体的发展体系,致力将黄桥打造成有琴有韵的魅力小镇。”李琴告诉记者。

古老与现代交织,古典与青春相融。伴着小桥流水,灰墙黛瓦,踏着青石板路,穿街走巷。在黄桥,品味历史的斑驳印痕,欣赏音乐的独特魅力。

(江南时报记者 杨爽)