纪念日本无条件投降78周年

吹响抗战胜利的“新华号角”

1945年8月15日正午,日本接受波茨坦公告无条件投降。伟大的抗日战争取得了最后的胜利。

今天是日本无条件投降78周年。江南时报记者走进新华日报报史馆,翻阅老报纸,重温光荣抗战的胜利时刻。

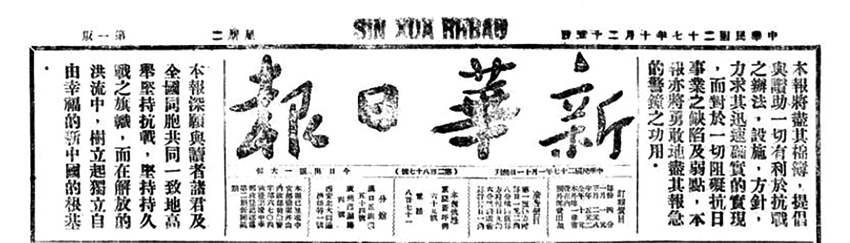

1938年10月25日《新华日报》

吹响号角,争取最后胜利

“本报愿在争取民族生存独立的伟大的战斗中作一个鼓励前进的号角。”1938年是日寇大举侵略中国的第二年,这一年的1月11日,《新华日报》在武汉诞生,《发刊词》铿锵有力。

国民政府从武汉撤退前夕,《新华日报》从武汉迁到重庆出版。1938年10月25日,《新华日报》在重庆出版的第一天,头版报眼醒目的粗大黑体字,跳动着为抗战呐喊的强音:“本报深愿与读者诸君及全国同胞共同一致地高举坚持抗战,坚持持久战之旗帜,而在解放的洪流中,树立起独立自由幸福的新中国的根基。”

抗战时期,《新华日报》几乎每天在头版刊登一篇社论,对国内外时局作出正确的分析判断,尤其是中国共产党领导人毛泽东、周恩来等人亲自撰文,发表了一系列高屋建瓴、高瞻远瞩的文章。

1938年12月7日及10日,《新华日报》刊发了毛泽东撰写的社论《论全面抗战与游击战争》,并连续四天刊登他在中共六届六中全会上发表的《论新阶段》重要报告。

1941年冬季,太平洋战争爆发。早在这年的10月19日,周恩来就在《新华日报》头版刊发了题为《太平洋的新危机》的代论,文中他强调指出:“近卫下台,东条上台,滚的快,上的也快。其人其事其时,都说明日本法西斯军人再也不能忍耐目前沉闷拖延的局面,而必须自己出马,探取冒险行动了……”

毛泽东与周恩来对战争形势的正确判断,对战略论断的成功实践,为中国人民指明了前进的方向,为中国人民取得最终的抗战胜利提供了坚实的领导支撑。

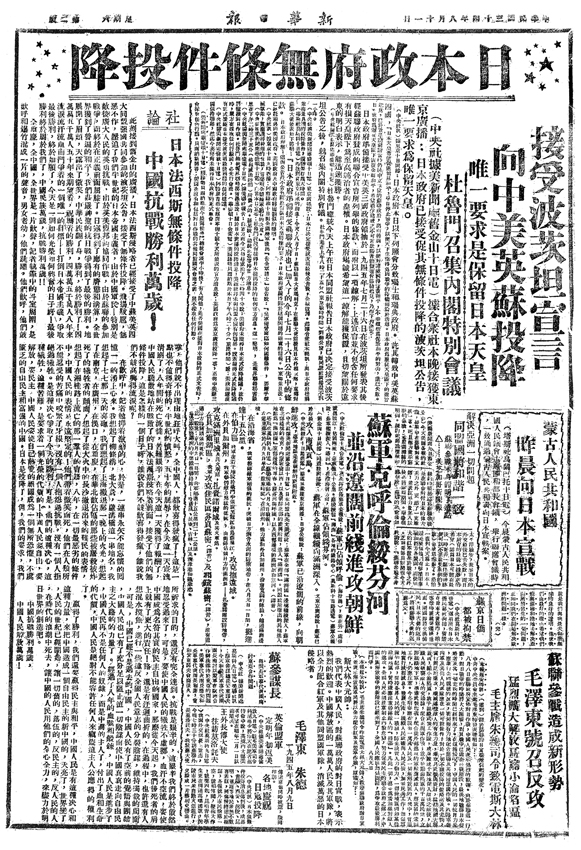

1945年8月11日《新华日报》

欢呼胜利,日本宣布投降

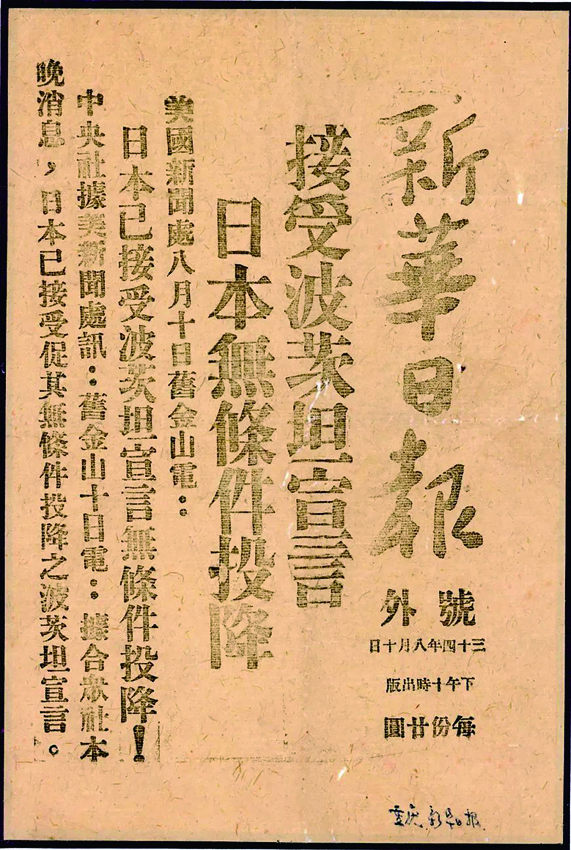

“日本已接受波茨坦宣言无条件投降!”

“据合众社本晚消息,日本已接受促其无条件投降之波茨坦宣言。”

1945年8月10日,日本宣布无条件投降。美国新闻处最先向中国方面通报,《新华日报》用最快的速度编排、印发,以“号外”的形式将这一天大的喜讯传播出去。第一号《毛主席发表声明 抗战进入反攻阶段》、第二号《十日晚东京广播 日本宣布无条件投降》两则新华社电讯号外紧随其后。

翌日《新华日报》2版,出现了当时少有的通栏大标题《日本政府无条件投降》,整版捷报传遍祖国大地,全国人民加强团结,为争取最后胜利而斗争。版面左上方,社论《日本法西斯无条件投降 中国抗战胜利万岁!》描述了当时的情景:“全重庆,全中国,全世界是一片欢声,记者执笔中的斗室周围,是欢呼和爆竹混成一片的声音,男女老幼,他们跳跃,他们欢呼,他们鼓掌,他们说不出理由地狂呼大叫,全中国人,都欢喜得发疯了!”

50年后,曾长期在毛泽东身边工作的叶子龙回忆,当时全城轰动,万众欢腾。无数火炬照亮山巅河畔,机关与群众的乐队、秧歌队纷纷出发游行,灯火彻夜未更。晋察冀、晋绥、晋冀鲁豫、山东、华中……一个个抗日根据地变成了欢乐的海洋。

1945年8月15日已经永远铭刻在中国人民心间。那一年的9月3日,毛泽东在《新华日报》的醒目位置欣然题词:“庆祝抗日胜利,中华民族解放万岁!”遒劲的笔力,饱含着胜利的喜悦。

1945年8月10日《新华日报》号外

珍爱和平,接续奋斗前行

1985年8月14日,《新华日报》头版刊登重要消息《侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆明揭幕》。纪念馆是南京市人民政府根据广大群众要求,依靠全国各方面力量建立起来的,目的是让广大群众在接受爱国主义教育的同时,不忘深重灾难,总结历史经验,把日本军国主义者与日本人民严格区分开来,促使我国人民同日本人民世世代代友好下去,为反对侵略战争,保卫世界和平而努力。

1995年8月15日《新华日报》刊载的新华社稿件写道,这天,亿万中国人来到战争纪念地凭吊死难者。日本姑娘山下敬子给侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆寄来999只折鹤,以表深切悼念。

2005年,在抗战胜利60周年到来之际,多位记者查阅新华日报资料室中珍藏的《新华日报》缩影本,经过庞杂的梳理整合,8月17日,以整版有余的大篇幅,在《新华日报》A2、A3版刊发《新华日报:见证中国人民抗日战争的悲壮史诗》,重现《新华日报》同中国人民一起抗击日本侵略者的艰苦卓绝、雄壮顽强。

在新华日报报史馆内,珍藏着由著名版画家、“鲁迅版画奖”获得者、一级美术师陈超创作的巨幅主题性版画《胜利的那一天》。2015年是抗战胜利70周年,陈超深入了解《新华日报》发展历史,用半年时间刻画出日本宣布无条件投降后,中国人民欢欣鼓舞、奔走相告的胜利场景。他希望通过作品,呼唤人们铭记历史,珍惜来之不易的和平,传承中华民族自强不息的伟大精神。

历史不会忘记,中国共产党在艰苦卓绝的抗战中所发挥的中流砥柱作用;人类不会忘记,中国人民为世界反法西斯战争所作出的巨大贡献。

今天,我们纪念抗战胜利,谴责侵略者的残暴,不是要延续仇恨,而是要唤起对和平的向往和坚守。以史为鉴才能面向未来,让我们共同珍爱和平、维护和平,弘扬伟大抗战精神,以压倒一切困难而不为困难所压倒的决心与勇气,锲而不舍为实现中华民族伟大复兴而奋斗!

(江南时报记者 张梓扬)