70载锤声续古今 千年金箔铸品牌

——南京金线金箔总厂的非遗创新之路

9月12日至14日,2025中国文化旅游产业博览会在武汉举办。展会现场,南京金线金箔总厂(以下简称“金箔厂”)带来的“龙凤”牌金箔制品成为焦点——这些薄至0.1微米的金箔艺术品,既融入传统吉祥纹样,又注入现代设计巧思,配合生动的贴金、泥金技艺展演,吸引众多参观者驻足体验。正值建厂70周年之际,这家源自1955年的老字号企业,以千年技艺与当代创新的碰撞,持续书写“中华一绝”的传奇。

作为南京金箔发源地——栖霞区龙潭的文化地标,金箔厂隶属于南京轻纺(产业)集团有限公司,既是国家级非物质文化遗产“南京金箔锻制技艺”的唯一项目管理单位,也是江苏省级非遗“真金线制作技艺”的独家传承者。从东晋葛仙翁传说中的古法锻制,到支撑故宫、人民大会堂、毛主席纪念堂、布达拉宫等国家级建筑的修缮;从守护国家保密技术“乌金纸”工艺,到推动金箔衍生品走进现代生活,这家拥有70年历史的企业,用锤声交织成南京金箔走向世界的传承创新之路。

车间

上万次锤打

锻造0.1微米的极致

民间素有“一两黄金打出的金箔能盖一亩三分地”的说法,足见其轻薄精妙。这门古老技艺起源于南朝,至明清时期已达鼎盛——龙潭地区产出的金箔更是成为皇宫御用之物。作为昔日都城,南京的金箔产业尤为兴旺,当时业户逾30家,从业者超200人,规模盛极一时。

南京金线金箔总厂副厂长夏明功告诉记者,旧时老艺人将金箔工艺分为五行,20世纪90年代,工匠们将这一工艺进一步细分为十二道严谨而复杂的步骤,包括配比、化条、拍叶等,每一步都需匠人倾注极致耐心与精湛技艺。

厂长蔡家祥介绍,十二道工序中最为繁重且技术要求最高的环节是“打了戏”,在南京方言中,“了戏”意为结束,这是金箔锻制过程中的最后一道工序。两位师傅一上一下相互配合,对一块包含2000多层的乌金纸包进行高达2.5万至3万次的锤打,耗费6到8个小时,才能将金片锻造成金箔。

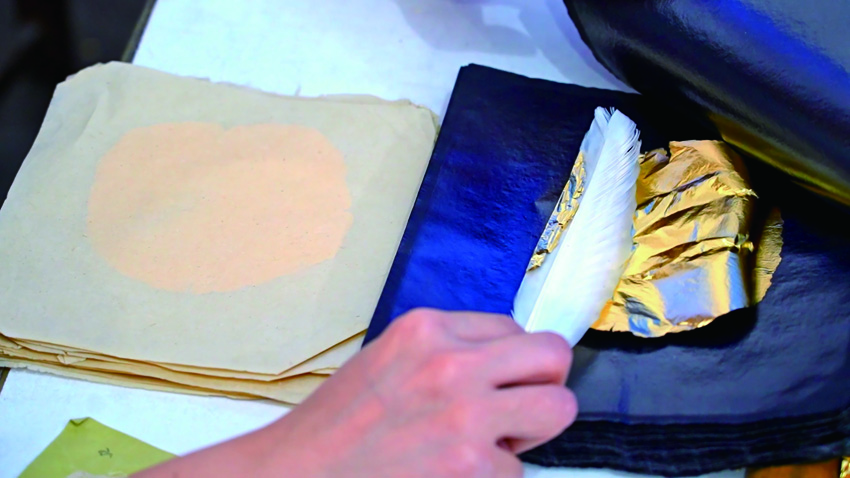

打好的金箔厚度仅0.1微米,相当于中国成年男子头发丝的1/500厚度。从乌金纸夹层中用鹅毛挑出金箔的“出具”工序,绝对是一项技术活,稍有不慎,金箔就会破损。

记者在厂内车间看到,落地大空调都用网纱罩住了出风口,避免较大的风量破坏金箔。部分女工们正在“出具”:用一根鹅毛,将乌金纸包内的金箔轻轻挑入特制纸上,再用稳定气流吹平金箔,看似简单的“吹气”动作,需要花费三个月来反复练习;另外一部分女工则用竹刀进行“切箔”,将金箔切成规则形状,包装后即可应用于各领域。

如今,虽有部分工序被机器流水线替代,但做捻子、出具等关键环节,仍需依赖手工精细完成。这些无法被机器完全替代的手工精髓,承载着历代匠人的智慧与坚守。

工人用鹅毛“出具”

科技赋能

让金箔“飞入寻常百姓家”

在南京金箔锻制技艺中,乌金纸至关重要。乌金纸包裹金片,并经过数万次的精心锤打,这不仅需要乌金纸具备出色的耐冲击和耐高温性能,更要求其质地轻薄且不易破损。

“曾经,厂里从德国、日本等国家购买乌金纸,成本非常高,后期还遭到国外针对性的技术封锁。随后,我们又转向国内浙江购买乌金纸,但使用后发现,其成品率和质量无法达标。”蔡家祥回忆,1998年,企业花费了两年多时间,成功自主研发出新型乌金纸。“我们研发的乌金纸打出来的金箔真正做到了薄如蝉翼、软如绸缎、轻如鸿毛,甚至超越了国际水平,还使出箔率提高了30%。”

2001年,乌金纸的独特制作技术被正式列为首批国家秘密技术项目,享受国家严格保护。这一核心技术突破后,中国金箔世界占有率提高到60%,该厂的金箔销售额也由1999年的500万元猛增到近亿元。

在技术革新之路上,南京金线金箔总厂从未停止步伐。针对金箔制作中“装沾”“打金开子”这两大关键工序,该厂研发出全自动装沾机与全自动打金开子机,让金箔制造在保留非遗技艺核心精髓的同时,迈向高效、标准化的现代化生产。“作为江苏省科技型中小企业,我们围绕传统金箔生产工序攻关难点技术,相继获得国家发明专利3项、实用新型专利6项。”夏明功介绍。

这些创新直接带来应用场景的革命:在建筑领域,天安门城楼、布达拉宫等贴金工程成本降低40%;在时尚跨界,周大生联名金箔纹饰吊坠,年销量破10万件;在民生消费方面,金箔冰淇淋、金箔咖啡等轻奢产品走进商场,单张金箔售价降至12元。

蔡家祥介绍,企业销售结构也实现了转型。2012年前,企业85%销售额依赖出口。受金融危机、贸易波动影响,企业启动“出口转内销”,如今内销占比85%,构建起“内外并重”的发展格局,近两年年均产值稳定在5000万元左右,展现出较强的发展韧性。

金箔文创

开门办厂

走进校园、融入时代

作为南京金箔锻制技艺省级代表性传承人,张丽见证了多年来的变化。“我进厂时还是扎着麻花辫的小姑娘,那时候厂子就像个‘金匣子’,外面的人根本进不来。”如今,她的工作台上,除了相伴三十余年的金箔纸和竹刀,还多了研学课程表和企业开放日安排。企业不仅打开了大门,更搭建起非遗传承的桥梁。

“目前我们厂的传承人有34人,从70多岁到20多岁,00后学徒有三位,从国家级、省级、市级到区级,传承谱系在行业中应该是最齐全的。”蔡家祥介绍。

“金箔技艺看似简单,实则精度要求极高。我们敞开大门,就是希望更多人了解、热爱这项非遗。”夏明功表示,据不完全统计,轻纺集团与南大、南艺、南林等高校展开各类共建项目,每年由金箔厂组织传承人开展40场左右的非遗教学;各类院校前往厂内参观、研学的活动不少于80场。

作为国家级非遗项目,金箔技艺的研究也有了新的成果。近日,由夏明功主编的《南京金箔口述档案》一书正式被中国国家图书馆等多家机构收录收藏。全书26万余字,收录了14位国家级和省级非遗代表性传承人、老艺人的口述历史,完整呈现了千年金箔技艺的传承谱系与技术精髓,填补了金箔技艺系统性口述研究的空白。

作为科技文化企业代表,金箔厂也是大型文化类展会的常客。采访伊始,蔡家祥正忙着和下属商定近期外地参展的展品、物料、展柜尺寸等细节。蔡家祥说,金箔厂每年至少国外参展1次,国内参展5场左右中大型展览,中小型展览更是不胜枚举。

“作为国家级非遗传承单位,我们将深化技艺传承、拓展文创应用、推进数字化转型,力争打造国际级文化产业标杆。”蔡家祥透露,未来,金箔厂将继续深化金线与金箔等传统技艺的传承工作,加大市场拓展力度,让千年金箔在新时代焕发更加璀璨的光彩。

(江南时报记者 毛艳 黄勇 文 袁宇韬 摄)