以己法运古法 以我神融他神

——观言恭达临《散氏盘》《毛公鼎》《好大王碑》《石门颂》所思

□ 彭庆阳

在中国书法艺术的浩瀚星空中,商周金文与秦汉碑刻犹如璀璨的双子星座,以其独特的艺术魅力照耀千古。当代书法大家言恭达先生以八尺巨制临写《散氏盘》《毛公鼎》《好大王碑》《石门颂》等四件书法经典,完成了一场又一场与西周金文、魏晋隶书等奇绝之作的跨越时空的对话。这不仅是对传统经典的深情致敬,更是其“清、拙、厚、大”审美理念的创造性实践。

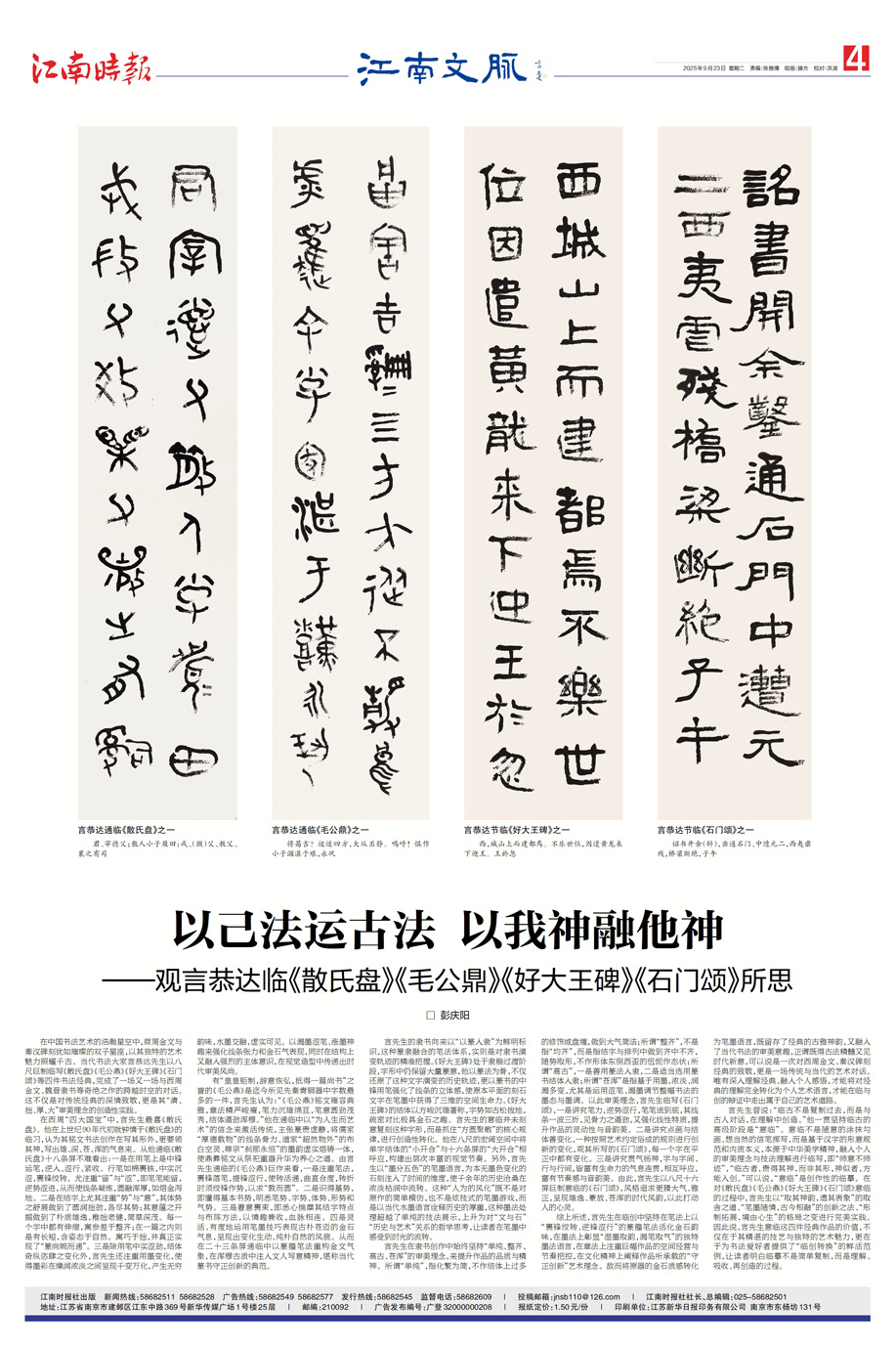

在西周“四大国宝”中,言先生最喜《散氏盘》。他在上世纪90年代初就钟情于《散氏盘》的临习,认为其铭文书法创作在写其形外,更要领其神,写出雄、深、苍、浑的气息来。从他通临《散氏盘》十八条屏不难看出:一是在用笔上是中锋运笔,逆入、涩行、紧收。行笔如棉裹铁,中实沉涩,裹锋绞转。尤注重“留”与“涩”,即笔笔能留,逆势涩进,从而使线条凝练,圆融浑厚,如熔金泻地。二是在结字上尤其注重“势”与“意”,其体势之舒展做到了圆润拙劲,各尽其势;其意蕴之开掘做到了朴质雄逸,稚拙老健,简草深茂。每一个字中都有伸缩,寓参差于整齐;在一篇之内则是有长短,含姿态于自然。寓巧于拙,并真正实现了“篆尚婉而通”。三是除用笔中实涩劲,结体奇纵恣肆之变化外,言先生还注重用墨变化,使得墨彩在燥润浓淡之间呈现千变万化,产生无穷韵味,水墨交融,虚实可见。以渴墨涩笔、涨墨神趣来强化线条张力和金石气表现,同时在结构上又融入强烈的主体意识,在视觉造型中传递出时代审美风尚。

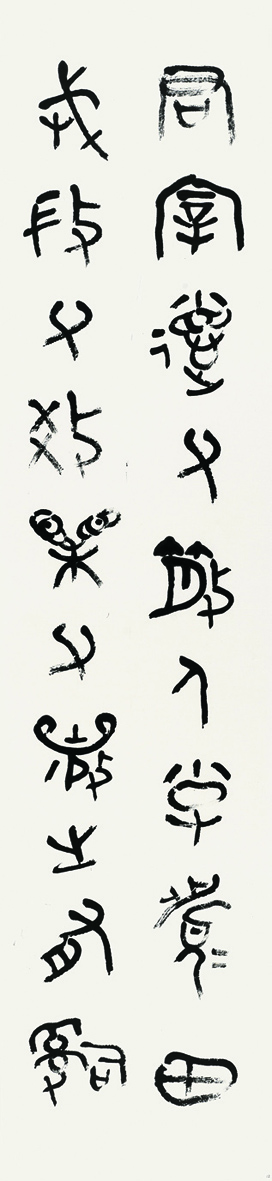

有“皇皇钜制,辞意恢弘,抵得一篇尚书”之誉的《毛公鼎》是迄今所见先秦青铜器中字数最多的一件,言先生认为:“《毛公鼎》铭文雍容典雅,章法精严峻瘦,笔力沉雄绵亘,笔意圆劲茂秀,结体遒劲浑穆。”他在通临中以“为人生而艺术”的信念来激活传统,主张篆贵虚静,将儒家“厚德载物”的线条骨力、道家“超然物外”的布白空灵、禅宗“刹那永恒”的墨韵虚实熔铸一体,使鼎彝铭文从祭祀重器升华为养心之道。由言先生通临的《毛公鼎》巨作来看,一是注重笔法,裹锋落笔,提锋涩行,使转活通,曲直合度,转折时须绞锋作势,以求“敦而圆”。二是识得基势,即懂得基本书势,明悉笔势、字势、体势、形势和气势。三是着意裹束,即悉心揣摩其结字特点与布阵方法,以情趣兼收,血脉相连。四是灵活、有度地运用笔墨技巧表现古朴苍迈的金石气息,呈现出变化生动、纯朴自然的风貌。从而在二十三条屏通临中以篆籀笔法重构金文气象,在浑穆古质中注入文人写意精神,堪称当代篆书守正创新的典范。

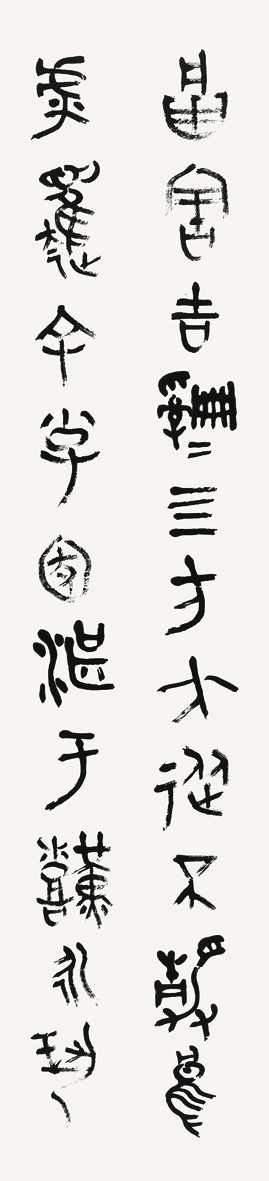

言先生的隶书向来以“以篆入隶”为鲜明标识,这种篆隶融合的笔法体系,实则是对隶书演变轨迹的精准把握。《好大王碑》处于隶楷过渡阶段,字形中仍保留大量篆意,他以篆法为骨,不仅还原了这种文字演变的历史轨迹,更以篆书的中锋用笔强化了线条的立体感,使原本平面的刻石文字在笔墨中获得了三维的空间生命力。《好大王碑》的结体以方峻沉雄著称,字势如古松拔地,疏密对比极具金石之趣。言先生的意临并未刻意复刻这种字形,而是抓住“方圆聚散”的核心规律,进行创造性转化。他在八尺的宏阔空间中将单字结体的“小开合”与十六条屏的“大开合”相呼应,构建出层次丰富的视觉节奏。另外,言先生以“墨分五色”的笔墨语言,为本无墨色变化的石刻注入了时间的维度,使千余年的历史沧桑在浓淡枯润中流转。这种“人为的风化”既不是对原作的简单模仿,也不是炫技式的笔墨游戏,而是以当代水墨语言诠释历史的厚重,这种墨法处理超越了单纯的技法展示,上升为对“文与石”“历史与艺术”关系的哲学思考,让读者在笔墨中感受到时光的流转。

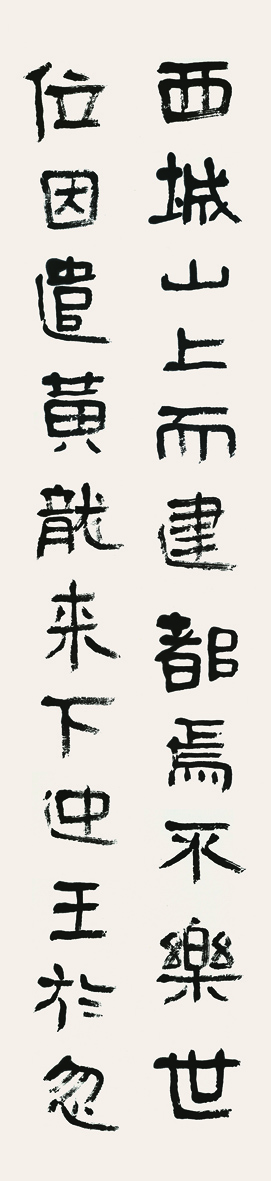

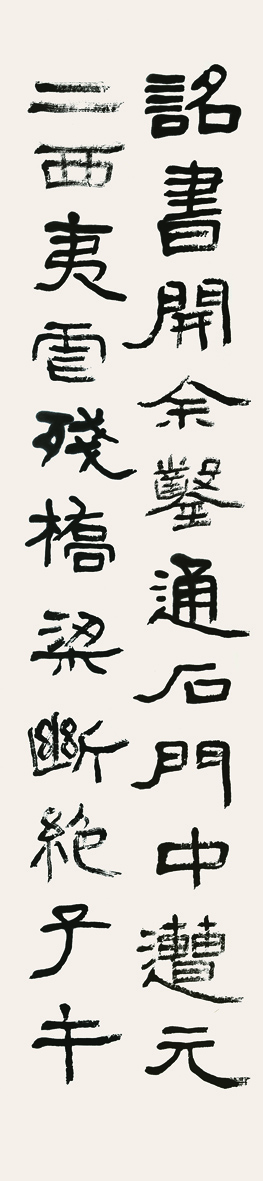

言先生在隶书创作中始终坚持“单纯、整齐、高古、苍浑”的审美理念,来提升作品的品质与精神。所谓“单纯”,指化繁为简,不作结体上过多的修饰或盘缠,做到大气简洁;所谓“整齐”,不是指“均齐”,而是指结字与排列中做到齐中不齐,随势取形,不作形体东倒西歪的忸怩作态状;所谓“高古”,一是善用篆法入隶,二是适当选用篆书结体入隶;所谓“苍浑”是指基于用墨,浓淡、润渴多变,尤其是运用涩笔、渴墨调节整幅书法的墨态与墨调。以此审美理念,言先生临写《石门颂》,一是讲究笔力,逆势涩行,笔笔送到底,其线条一波三折,见骨力之遒劲,又强化线性特质,提升作品的灵动性与音韵美。二是讲究点画与结体善变化,一种按照艺术约定俗成的规则进行创新的变化,观其所写的《石门颂》,每一个字在平正中都有变化。三是讲究贯气扬神,字与字间、行与行间,皆富有生命力的气息连贯,相互呼应,富有节奏感与音韵美。由此,言先生以八尺十六屏巨制意临的《石门颂》,风格追求更臻大气、雅正,呈现雄逸、豪放、苍浑的时代风韵,以此打动人的心灵。

综上所述,言先生在临创中坚持在笔法上以“裹锋绞转、逆锋涩行”的篆籀笔法活化金石韵味,在墨法上彰显“湿墨取韵,渴笔取气”的独特墨法语言,在章法上注重巨幅作品的空间经营与节奏把控,在文化精神上阐释作品所承载的“守正创新”艺术理念。故而将原器的金石质感转化为笔墨语言,既留存了经典的古雅神韵,又融入了当代书法的审美意趣,正谓既得古法精髓又见时代新意,可以说是一次对西周金文、秦汉碑刻经典的致敬,更是一场传统与当代的艺术对话。唯有深入理解经典、融入个人感悟,才能将对经典的理解完全转化为个人艺术语言,才能在临与创的辩证中走出属于自己的艺术道路。

言先生曾说:“临古不是复制过去,而是与古人对话,在理解中创造。”他一贯坚持临古的高级阶段是“意临”。意临不是随意的涂抹勾画、想当然的信笔挥写,而是基于汉字的形意规范和内质本义,本源于中华美学精神,融入个人的审美理念与技法理解进行临写,即“师意不师迹”,“临古者,贵得其神,而非其形,神似者,方能入创。”可以说,“意临”是创作性的临摹。在对《散氏盘》《毛公鼎》《好大王碑》《石门颂》意临的过程中,言先生以“取其神韵,遗其表象”的取舍之道、“笔墨随情,古今相融”的创新之法、“形制拓展,境由心生”的格局之变进行完美实践。因此说,言先生意临这四件经典作品的价值,不仅在于其精湛的技艺与独特的艺术魅力,更在于为书法爱好者提供了“临创转换”的鲜活范例,让读者明白临摹不是简单复制,而是理解、吸收、再创造的过程。

言恭达通临《散氏盘》之一

君、宰德父;散人小子履田:戎、(微)父、教父、襄之有司

言恭达通临《毛公鼎》之一

将曷吉?迹迹四方,大从丕静。呜呼!惧作小子溷湛于艰,永巩

言恭达节临《好大王碑》之一

西,城山上而建都焉。不乐世位,因遣黄龙来下迎王。王於忽

言恭达节临《石门颂》之一

诏书开余(斜),凿通石门、中遭元二,西夷虐残,桥梁断绝,子午