张谔:爱国赤子,为革命艺术燃烧生命

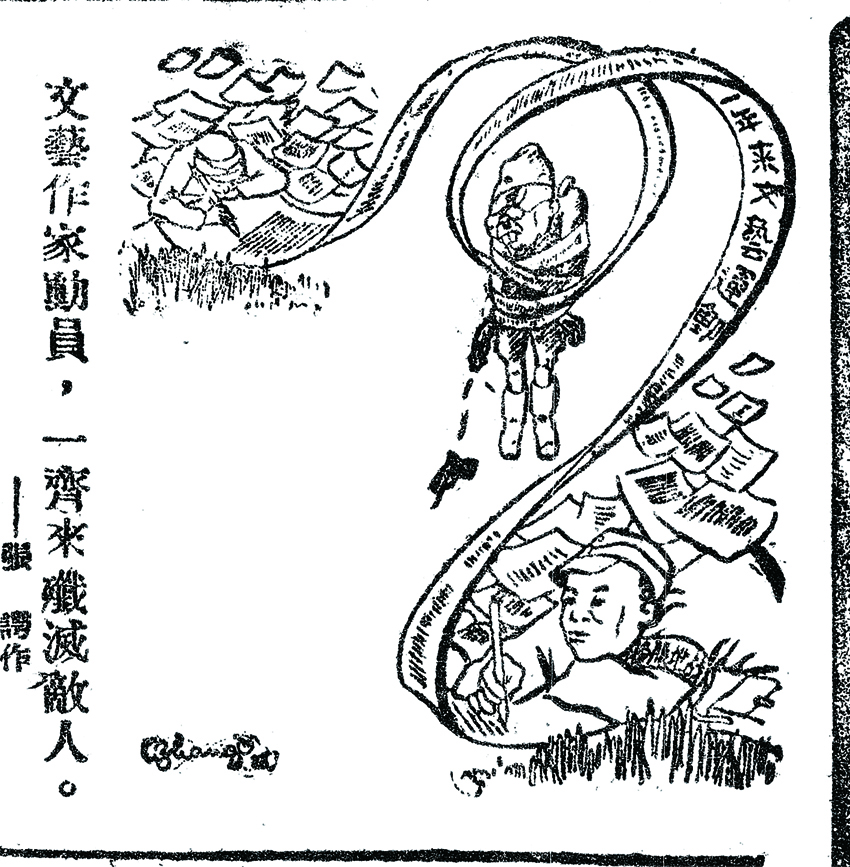

打开泛黄的《新华日报》老报纸,1938年6月17日至1940年10月23日,几乎每天的头版,都有一幅宣传抗战主题的新闻漫画出现在报眼位置,如一发发射向敌人的子弹,鼓舞着无数爱国志士。这些漫画的作者张谔,是一位在革命的风浪中成长起来的艺术家。

用漫画记录时代的风雨,为艺术付出毕生的精力。延水河边,宝塔山畔,张谔在有形和无形的战场上“冲杀拼搏”,红色“染遍”他的全身;披星戴月,殚精竭虑,张谔为新中国第一个大型美术馆的筹建发展忘记自我,谱写一曲历史赞歌。

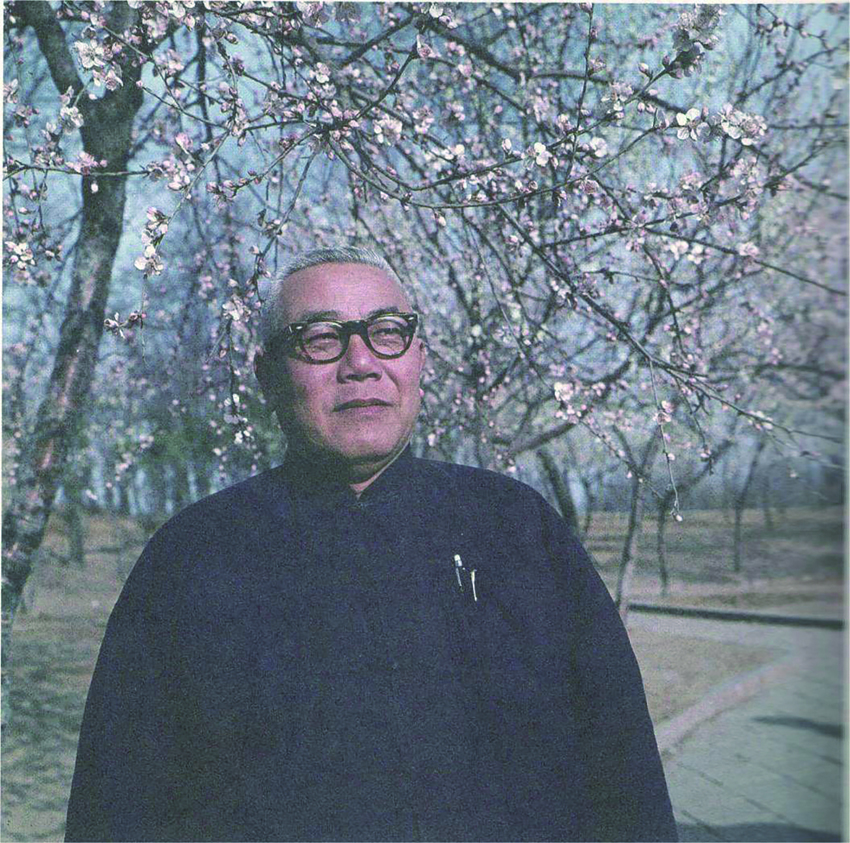

张谔

张谔、华君武、蔡若虹(从左至右)

笔杆战士

传承《新华日报》的“红色基因”

张谔出生于宿迁市洋河镇上的书香门第,父亲张树桐在当地是素有名望的贡生。然而,张谔自幼却对绘画有着极大的兴趣,在父亲眼中,俨然是一个“叛逆少年”。

“1928年,18岁的张谔考入国立杭州美术专科学校。后又去往上海,加入南国社。”据《宝塔山下江苏文艺人》作者,南京图书馆馆长、教授陈军介绍,“在南国社工作的一年多时间里,张谔的思想发生转变,他开始向代表进步的左翼倾斜。1931年,张谔从上海美术专科学校毕业。也正是那一年,他参与成立中国左翼美术家联盟,并被选为执行委员。”

张谔擅长漫画,1933年至1935年间,他先后在上海、广州为《中华月报》《漫画生活》《申报周刊》《星粤日报》等报刊创作漫画。直到1938年1月11日,中国共产党第一份全国性政治机关报《新华日报》正式发行,得知消息后的张谔毅然决定要加入到《新华日报》光荣的编辑队列当中。他曾在自传中回忆:“共产党代表着中国的明天。共产党过去不能公开,现在国共合作了可以公开了,而且还办报了,而我多年在报纸杂志工作,有经验,我决定找上门去,要求加入。”

1938至1940年,张谔一直在《新华日报》任美术科科长,发表过大量的漫画作品。湖北美术学院中国红色美术文化研究中心副主任吴继金曾撰文:“《新华日报》上刊登了大量抗战美术作品,主要是漫画和木刻。创刊初期,几乎每天都在报眼位置刊登一幅漫画,在当时影响很大。其中的许多作品报道了中国人民抗击日本帝国主义侵略的新闻事实。”

除了用笔杆作为武器,传递党的正义之音,张谔还曾历时半年,绕行大半个中国,克服种种困难在香港为《新华日报》买到了先进的制版印刷器材,并说服了美术家蔡若虹夫妇和两位杰出的制版工人,奔赴延安走上革命之路。

张谔以实际行动证明他骨子里的“红色基因”,他在自传中描述:“自从到新华日报后,在生活上大家真是同甘共苦,亲如一家人。报社外特务密布,壁垒森严,但报社内工作、学习、生活等方方面面却过着亲如一家人的新型的革命大家庭的生活。和在国民党机关里工作比,真有天壤之别,从而坚定了我在共产党领导下工作的决心。”

毛泽东曾高度赞扬《新华日报》,称其为八路军、新四军之外的“另一方面军”。张谔就是这一方面军中,满怀爱国赤子之心的“笔杆战士”。

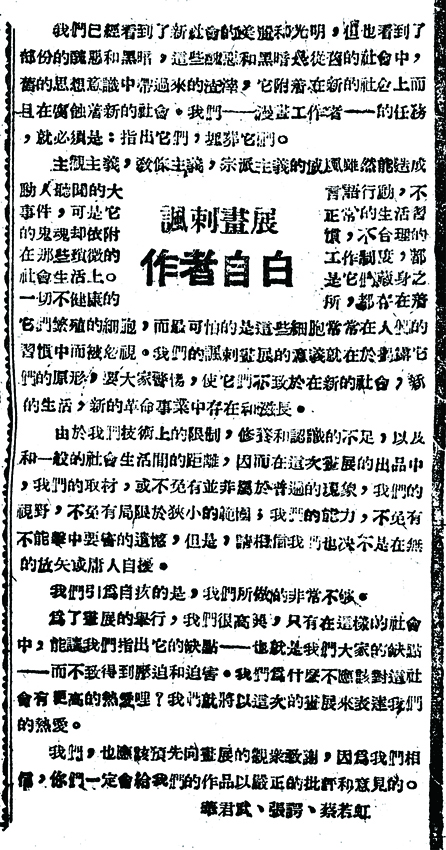

1942年4月17日《新华日报》刊登《讽刺画展作者自白》

1938年6月17日《新华日报》报眼——《抗战情绪高涨》 张谔 作

满腔热血

奋力描绘延安的峥嵘岁月

1940年年底,张谔以八路军军官的身份,带着一批刚加入革命队伍不久的医务人员和解放区急需的药品,克服种种困难,穿过敌人封锁线,终于到达了心之向往的革命圣地——延安。

在延安的张谔,将而立之年的满腔热血注入钢笔,墨水在白纸上深浅勾勒,一幅幅作品为抗战发出无声却有力的“呐喊”。

因在《新华日报》丰富的工作经验,张谔被分配到延安《解放日报》工作,任美术科科长。他克服了许多常人难以想象的困难,只求将美编的工作做到极致。在那个只有铅字版,印刷设备极为简陋的年代,版面上除了文字几乎找不到图片。为了弥补这一缺憾,张谔通过手绘人物肖像、漫画地图的方式,为报纸锦上添花。

在《拓垦者:张谔革命艺术生涯》一书中,作者封嘉延用数据总结了张谔的功绩:“张谔自1941年5月到1946年2月在延安《解放日报》做美编工作近5年时间,他举个人之力为报纸标题写了600多个美术字,创作人物肖像170多帧,自创漫画作品近40幅,绘制精细的国内国际战势地图近40余幅。如此的工作量和成就,让人肃然起敬。”

在张谔的创作生涯中,奔赴延安的经历无疑是一个重要的转折点,引导他走上民族化、大众化的漫画创作道路。1942年2月15日,他与同在延安从事漫画工作的蔡若虹、华君武共同举办的“三人讽刺画展”,在延安文艺运动史上留下了不可磨灭的一笔。

为何要办这场展览?1942年4月17日《新华日报》刊登了三人联名发表的《讽刺画展作者自白》:“我们已经看到了新社会的美丽和光明,但也看到了部分的丑恶和黑暗,这些丑恶和黑暗是从旧的社会中,旧的思想意识中带过来的渣滓,它附着在新的社会上而且在腐蚀着新的社会。我们——漫画工作者——的任务,就必须是:指出它们,埋葬它们。”三位充满革命热情的青年漫画家,把对人民的炙热情感浸透在字里行间,“我们为什么不应该对这个社会有更高的热爱哩?我们就将以这次的画展来表达我们的热爱。”

讽刺画展在当时引发了文艺界的热切关注,在干部群众中也产生了很大的轰动。1942年3月27日的《新华日报》文章提到:“毛泽东王稼祥诸同志曾莅会参观。”画展结束后,张谔、蔡若虹、华君武得到了毛主席的接见。

1939年4月9日《新华日报》报眼——《文艺作家动员,一齐来歼灭敌人》 张谔 作

1939年12月26日《新华日报》报眼——《文化人上前线去》 张谔 作

艺苑拓垦

美术新征程上的孺子牛

2023年5月21日,在中国美术馆建馆开放60周年之际,习近平总书记给中国美术馆的老专家老艺术家回信中说,中国美术馆有力见证了新中国美术事业的蓬勃发展,在典藏精品、展览展示、公共教育、对外交流等方面守正创新,取得了积极成效。

中国美术馆是新中国成立后创建的唯一的国家艺术博物馆,于1963年5月23日建成开放。

为了让新中国的美术步入世界艺术之林,张谔不遗余力地投入到为美术家服务、开展全国美术交流、促进美术创作的工作中去。当各种展览频繁举办之时,国家还没有大型的专业美术展览馆。因而,“建立一座国家美术馆”的愿望像一粒种子深埋张谔心间。1955年,在陪同时任外交部部长陈毅参观画展时,张谔提出了自己大胆的设想。

据封嘉延介绍,1958年中国美协党组决定成立中国美术馆基建小组,由张谔、蔡若虹、华君武、吴一舸等人组成。其间,作为主要负责人的张谔,不仅身先士卒参加基建工作,而且多次代表美术馆起草有关建馆、规划、方针、任务、财务等文件并上报文化部。1960年,在张谔的直接领导下,美术馆成立了美术品收购收藏小组。他同组员奔走全国各地,截至开馆前,用为数不多的经费收集征购到1500余件美术精品,为中国美术馆的陈列展览奠定了坚实的基础。

1963年2月14日,在中国美协集体办公会上,张谔被任命为中国美术馆副馆长。同年5月,毛泽东主席亲笔题写“中国美术馆”馆额,中国美术馆正式开放,张谔等一代美术家的夙愿终于实现了。

中国美术馆办公室原副主任杨小云曾撰文纪念张谔,并写下近两万字的《张谔年谱》,详细记录了张谔85年的生命历程。她曾说:“我与张谔同志非亲非故,我之所以要克服一切困难,如此下功夫地写,是因为我非常崇敬张谔老馆长的人格。他为国家美术事业、为美术馆的创建作出了那么大的贡献,可是他从来不炫耀,这种可贵的精神太值得我们学习,值得宣传。”

峥嵘岁月,方显风流。张谔如一头默默耕耘的老牛,拓垦在革命事业和艺术探索的漫漫征途中。他的漫画作品,成为新中国几代人的文化记忆;他的美术使命,为中华民族伟大复兴注入不竭的精神动力。

(江南时报记者 杨爽)