严熹:用一腔热血书写艺术人生

他为宣传抗日救国思想奔走各地,家书寄语诉说爱国情怀;他在延安学习期间创作演出了《广州暴动》《血祭上海》等宣传革命的大型话剧;他因掩护群众撤退而不幸殉国……他就是用鲜血谱写伟大人生的文艺战士严熹。

《宝塔山下江苏文艺人》作者,南京图书馆馆长、教授陈军表示,严熹在延安鲁迅艺术学院(简称“鲁艺”)学习期间,积极参与戏剧创作与演出。他所在的戏剧系联合实验剧团演出话剧,不仅具有艺术价值,更在动员组织群众、团结教育人民方面发挥了重要作用。严熹通过戏剧艺术形式,传播抗日救国的思想,激发民众爱国热情,为抗战胜利贡献了重要力量。

严熹

加入“蚁社”

用文艺宣传抗日救亡

严熹,1917年出生于江苏无锡江阴河塘镇(现已并入长泾镇)一个富裕家庭,从小受到良好教育。他在河塘、寨门读完高小后,就去上海读书。后因家道中落,在上海南星书店当学徒,并开始从事地下工作。

1935年冬,严熹加入上海进步文化团体“蚁社”。据陈军介绍,“蚁社”成员大多是公司、商店、工厂、海关中的一般职员,也有少数高级职员。后来,他们之中有不少人成为共产党员,有的还在党内担任重要职务。当时的“蚁社”设有蚂蚁图书馆、蚂蚁剧团等,并编辑《蚂蚁月刊》。也就是在“蚁社”的这段日子,严熹的爱国热情日益高涨。

上海“八一三”淞沪抗战爆发后,抗日民族统一战线进一步扩大。“蚁社”社员积极为抗战服务,为前方战士募集丝绵背心和手套3000多件;与工部局华员总会合办难民收容所两处、伤兵医院一所,进行难民救济和伤兵救治工作。蚂蚁剧团也改名“洪荒剧团”,为孤岛的抗日话剧运动作出贡献。此外,严熹等13名社员还组成蚂蚁救亡流动宣传队,在溧阳、宜兴一带以演讲、演戏、说唱等各种形式向群众宣传抗日救国思想,反响热烈。

严熹曾在致父亲的家书中写道:“沪上情势依旧如此,无甚大变化。周家桥亦整天在敌机威胁之下,一时无开厂希望。儿已参加上海蚁社救亡流动宣传队,赴内地做宣传工作……儿亦参加此流动宣传队,此去意义很大,责任很重,可谓义不容辞,且乘此流动各地亦能多一番见识、增长一番生活经验,于自身亦有莫大利益。”

“后来随着战事的不断扩大,蚂蚁救亡流动宣传队的经费已无法保障,有时十几个人只吃3块糯米糕就是一顿午饭。”陈军表示。虽然环境艰苦,但社员们的演出热情丝毫未减。此外,严熹还不时教导群众及戏班子人员提升演技,进一步扩大宣传力量。

“蚁社”一直秉持着“用团体的力爱,严峻的纪律,艰苦奋斗向着目标前进”的“蚂蚁精神”。严熹和社员们用实际行动践行着理想信念,社友人数也在逐年增加,最后增至800人之多,是当时上海进步群众团体中人数最多的一个社。

延安鲁艺旧址

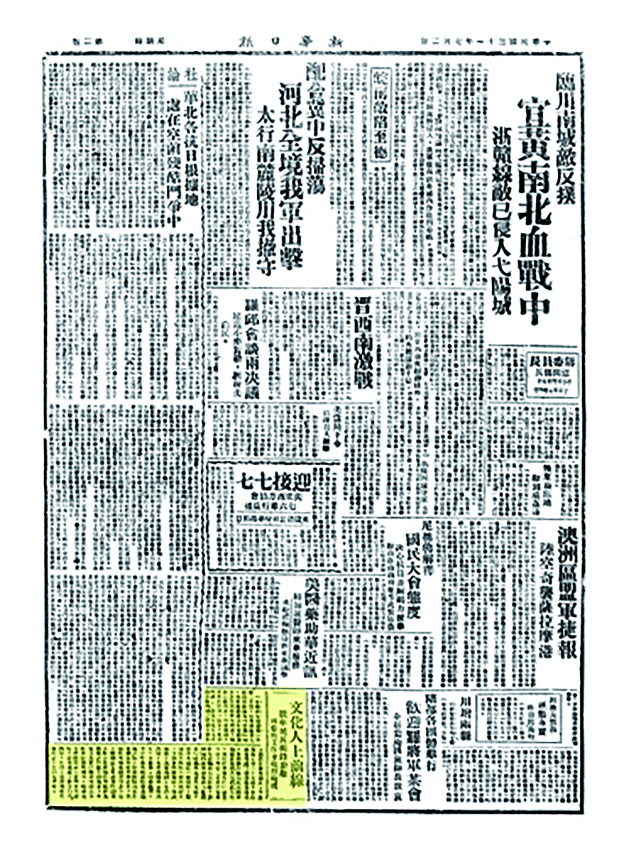

1942年7月2日《新华日报》

进入鲁艺

用戏剧激发士气

1938年年初,蚂蚁救亡流动宣传队到达武汉后,因国民党政府要求被迫解散,严熹随流动宣传队来到延安学习。在学习期间,他与当地的文艺爱好者一起创作演出了《广州暴动》《血祭上海》等宣传革命的大型话剧。当时的中共中央机关报《新中华报》评论:“这次公演推动了延安艺术界新阵地的建立,也成为鲁迅艺术学院成立的先声。”

1941年,严熹被调到晋东南鲁迅艺术学校(简称“晋东南鲁艺”“前方鲁艺”)担任戏剧系主任。他在晋东南鲁艺这一时期,正是敌人对太行根据地连续进行“扫荡”时期,授课常受战火影响,有的课程内容不得不压缩或削减一些。专业课则与当地文艺运动密切结合,由教师带领创作、演出一些反映根据地生活现实,能鼓舞士气、激发军民战斗和生产热情的作品。

南京艺术学院戏文戏策特聘教师张如星表示:“那个时期的严熹先生,经受艰苦环境却斗志昂扬,以生动且富有感染力的形式,激发民众的抗日热情,为宣传革命理念发挥了重要作用。他不仅在艺术表现上力求精湛,更注重作品的思想内涵,将革命精神与艺术创作紧密结合,使其作品具有深刻的社会意义和教育价值。”

严熹所在的戏剧系则联合实验剧团演出了不少话剧,其中包括李伯钊创作的话剧《母亲》《老三》《金花》和大型活报剧《庆祝百团大战胜利》。此外,为丰富群众的文化生活,严熹带领戏剧系学员,与实验剧团等文艺团体联合排演果戈里名作《钦差大臣》,以及曹禺的《雷雨》《日出》等大型戏剧。这些戏剧的创作和演出,在当时的抗战环境中起到了动员组织群众、团结教育人民、推动根据地新文化运动发展的重要作用。

江苏省文艺评论家协会副主席兼副秘书长衡正安表示,严熹是党早期文艺工作的领导者之一,他以卓越的领导才能和深厚的艺术修养,推动了鲁艺戏剧系的发展,培养了一批优秀的戏剧人才。在他的领导下,鲁艺戏剧系联合实验剧团创作了多部优秀作品,这些作品不仅在当时广受好评,而且对后来的戏剧艺术产生了深远的影响。

1942年,日军连续发动“扫荡”。当时,严熹奉命派赴晋中市左权县(原名辽县)一带开展民运工作,组织民兵进行反“扫荡”斗争。2月26日,在左权县芹泉镇高峪村,严熹领导的八路军民运工作队突遭日寇包围。在万分危急的处境中,严熹沉着指挥当地民兵突出重围。不料在高峪村后面的石庙沟板片场十字岭,又遭遇一群鬼子袭击,严熹和战友为掩护群众,被日寇机枪扫射击碎下颚不幸殉国,年仅25岁。

同年7月2日,《新华日报》第2版刊登了《文化人上前线,亲率民兵冲锋杀敌,两艺术工作者壮烈殉国》的消息。文中写道:“今春二月间,晋东南敌分七路向我根据地‘扫荡’时,我军队艺术工作者严熹及朱杰民两青年同志,亲自组织民兵,持枪杀敌,不幸于辽县一战中,壮烈殉国,蔚为文化人上火线杀敌殉国之楷模。”

前方鲁艺戏剧系部分师生与实验剧团部分成员合影

时隔70余载

烈士英魂荣归故里

严熹牺牲后,他的英勇事迹在人民群众心中深深扎下了根,直到今天,那一带的老人们还怀念着为转移群众英勇牺牲的“严同志”。

2015年4月25日,江苏省江阴市长泾镇归真园安息堂内,社会各界人士为严熹举行庄严肃穆的骨灰接收安放仪式。时隔73年,严熹终于回家了。这场百转千回的归途背后还有一段感人至深的故事。

赵亚飞,山西省左权县麻田镇一个“80后”小伙子,多年执着于帮助在太行山牺牲的烈士寻亲。在此过程中,他发现一名叫严熹的烈士,通过搜集大量资料,他弄清了严熹的身份,而后便开始了寻找严熹遗骨及其家人的漫漫长路。

从一个名字开始,赵亚飞一点一点地把支离破碎的信息拼凑起来。通过实地走访村民,终于在杨家庄一片山坡的大石缝里找到了烈士的遗骨。严熹烈士的身份获得确认后,赵亚飞护送遗骨迁往江阴市,当地举行了安放仪式。

仪式现场,严熹弟弟、92岁高龄的严飞熊老人说:“我的心情是又悲又喜,悲的是想到哥哥牺牲的时候还那么年轻,父亲临终前还在一直念叨他这个大儿子,喜的是他现在终于魂归故里了!我们兄妹4人都参加过革命,母亲早年去世,是父亲将我们带大。作为长子,哥哥十几岁就去上海当学徒,在那里参加了地下党,后来辗转去了延安,进了鲁艺。之后,弟妹陆续回家,可大哥却再没回来。”在严熹妹妹家中,至今还保留着那张烈士证和严熹所写的日记及上百封家书。

烈士远行,英名不朽。衡正安表示,严熹作为革命文艺工作者的代表之一,他的艺术精神和革命精神对后人产生了深远影响。他的英勇事迹和牺牲精神被广大人民群众所铭记和传颂。“革命文艺精神是现当代文艺的重要组成部分,必须大力继承和弘扬,我们将通过学习和纪念严熹等革命文艺工作者的先进事迹和崇高精神,激励自己为国家和民族的繁荣富强贡献力量。”

(江南时报记者 张姣姣)