编者按

经济是城市的肌体,人文是发展的灵魂,两者共生共荣、交相辉映,是社会高质量发展的显著标志。习近平总书记提出的“人文经济学”重大命题,蕴含着推动物质文明和精神文明协调发展的辩证法。

本报即日起推出“人文经济学 江苏新样本”系列报道,聚焦江苏人文经济鲜活案例与创新实践,以生动笔触擘画江苏人文葳蕤、经济繁盛的高质量发展瑰丽长卷。

在张謇故里唱响人文经济“协奏曲”

绿树阴浓,夏日悠长。在南通市海门区常乐镇的张謇纪念馆内,一棵260多岁的古银杏树巍然矗立,为来访者洒下大片清凉。“1853年,清末状元、民族实业家、教育家张謇先生出生在常乐镇,一个略有几亩薄田的世代耕读之家……”馆内,来自全区中小学的“小小志愿者”用稚嫩而坚定的童声,讲述着张謇生平故事。游客们静静伫立,深刻体味其“士负国家之责”的爱国情怀、“独力开辟新路”的创新精神、“兼济天下苍生”的民本意识。

“渺渺乘风出海门,一行淡水带潮浑。”近八百年前,辗转半生的文天祥乘着木船从长江口入海南下,见证了南通海门的壮阔景象。江海汇聚,白浪激荡,其中最闪耀的一朵“浪花”——张謇,被习近平总书记称赞为“中国民营企业家的先贤和楷模”。

百年风云变幻,张謇敢为人先、强毅力行的精神特质,始终激励着一代又一代家乡后人。1907年,张謇提出了“父教育而母实业”思想,将教育和实业比作衣食父母,集成“人文”和“经济”的鲜明标识。今年年初,南通海门“弘扬张謇实业精神,打造古镇文化地标”入选首批《江苏人文经济入库案例》。江海儿女们正不断从历久弥新的人文遗产中汲取养分,在“张謇故里”构筑文化与经济交融共兴的高质量发展新格局。

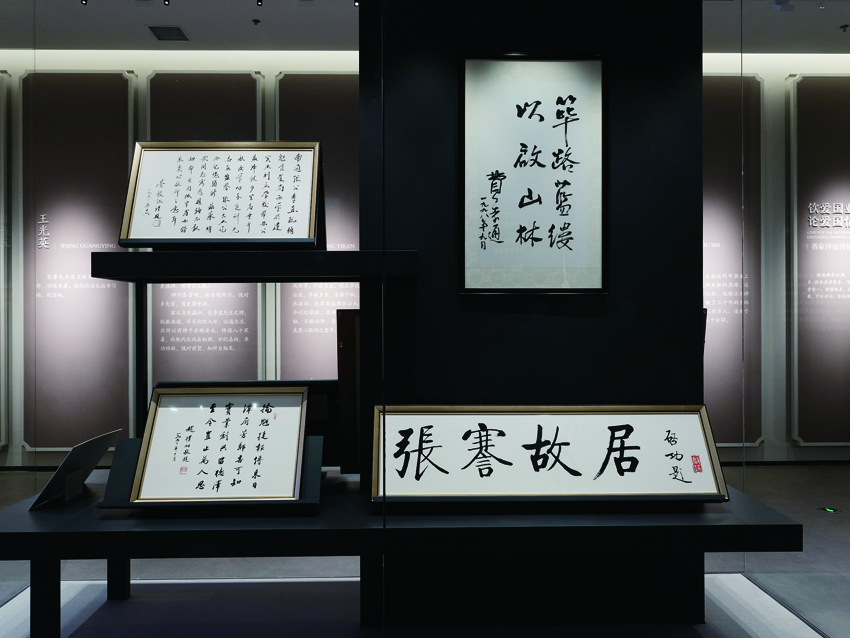

张謇纪念馆 视觉中国供图

活用历史积淀

铸造“诗画海门”文旅名片

海门,据江海之会、扼南北之喉。江风海韵在此交汇,传统现代在此相融,人文历史、自然美景与记忆乡愁交相辉映,孕育出丰富的旅游文化资源。“在我们海门乃至南通,张謇文化可以说是一个超级IP。丰富的张謇人文遗存,是我们高质量发展文旅产业的独有禀赋。”海门区委党校副校长张华杰表示。

“在张謇故里书写更多张謇故事。”近年来,海门区以江海文化为基底,以“张謇文化”为内核,持续提升“张謇故里·诗画海门”文化品牌的吸引力和影响力,将其打造成集文化、旅游、教育、农业、工业旅游等多功能于一体、多产业共荣的文旅IP。

漫步青龙港1806景区,手捧一杯咖啡,在百年港口远眺浩浩江水;走进张謇纪念馆,重温张謇实业救国的传奇历程;游览颐生文博园,在张謇一手创办的百年酒厂内,体验“颐生传统酿造工艺”的非遗之美……近年来,海门精心规划打造46.8公里“张謇历史人文记忆轴”,将张謇故里景区、余东古镇等文化遗迹“串珠成链”,通过特色节庆活动、研学活动推广、精品线路旅游、工业遗产活化利用等多元方式,构建“一廊道、四片区、六配套”文旅空间布局,吸引了国内外大批游客来此追寻“张謇足迹”。

“颐生文博园将工业文化资源转化为群众喜闻乐见的文化产品,打造成一张新的文化名片,带动了本地旅游业和相关产业的发展。”张謇纪念馆馆长沈颖楠表示。自2021年以来,张謇故里景区年均文化产业收入近千万元,年均接待游客逾50万人次。

“哼哼唱唱唱歌郎,南挑北担贩桃郎;青龙河畔常乐镇,出了张謇状元郎……”海门山歌传统小戏《淘米记》宛转悠扬,一曲唱罢,赢得上海观众阵阵掌声。

将游客“请进来”,将文化“展出去”。今年4月,“张謇故里,诗画海门”2024南通文化旅游(上海)招商推介会海门专场亮相黄浦江畔,向市民发出“学张謇,就到张謇故里来”的诚挚邀请函。在展会现场的市集区,海门特色美食、张謇故里文创、非遗南通色织土布、非遗沈绣互动展示项目等吸引了大批游客。

“我们带来一百多份金耳,还没到晚上就销售一空了,很受欢迎。能把家乡的优秀农产品推荐给更多人是我的荣幸,也希望更多外地朋友能来海门做客。”来自海门区三星镇的宜源绿洲生态农业基地负责人张舒舒开心地说。

致敬“村落主义”理想

在沃野上谱写振兴乐章

在张謇的出生地——常乐镇颐生村,古朴的房屋、葱郁的绿树、澄澈的河流,令人宛若置身于清新的田园山水画中。“过去,我们村本是个农业村,通过做强做优景区和特色田园等文旅综合体,形成了上百亩乡村振兴样板区。”颐生村党总支书记顾蓓蕾介绍。

将张謇“村落主义”乡村理想转变为乡村振兴画卷。近年来,颐生村不断培育新型产业主体,通过保存老屋风貌和村庄肌理,打造新型文旅体验区,展现江海文化脉络,打造“农文旅”融合发展新格局。此外,颐生村还携手官公河村打造红色旅游品牌,共建“颐生会客厅—红桥—官公河红色记忆馆—知青史料馆—农耕民俗文化馆”红旅线路。颐生村还获评全国首批乡村旅游重点村、江苏省特色田园乡村、南通市乡村振兴示范村。

文旅旺,村民富,产业兴。近年来,常乐镇创建全国乡村旅游重点村1个、省级乡村旅游重点村2个、省级宜居宜业和美乡村3个。同时,以“张謇故里·四季常乐”为主题,持续举办文化艺术节、乡村旅游节、“鲜活海门”农产品嘉年华、江海文化旅游节等大型活动广聚人气。越来越多的村民主动参与乡村旅游产业,通过开办农家乐、销售特色农产品等方式增收致富。2023年全镇实现旅游收入超7000万元。

作为南通唯一区域,海门区入选全国首批63个文化产业赋能乡村振兴试点名单;在文化和旅游部发布的文化和旅游赋能乡村振兴十佳案例名单中,《南通市海门区:打响“张謇故里·诗画海门”品牌 绘就江海文化赋能乡村振兴新画卷》位列第四,成为全省唯一上榜案例;在江苏省第一批宜居宜业和美乡村名单中,海门区有22个村入选……

人文偕经济共舞,诗意与繁华相融,海门乡村高质量发展的历程如大江奔竞,磅礴不息。

视觉中国供图

人文经济共舞

张謇精神浸润江海大地

“以传统的优秀文化、创新的精神推动高质量的经济发展。百年前生发的张謇企业家精神,在今天仍然焕发出一种光芒。”在南通市委党校教授朱联平看来,张謇不仅是海门文旅事业的一张“金名片”,更对于海门实现人文经济共生共荣有着重要意义。

让经济融入人文,让人文浸润经济,让张謇的精神风骨浸润人们的心灵。正值暑期,常乐镇张謇青少年研学中心总是热闹非凡,借助照片、文物、场景复原、声光电等多媒体手段,向来自全国各地的学生生动展示张謇先生的伟大业绩和高尚情操。从去年落成启用至今,该中心已接待青少年超过15万人次。

2023年11月,张謇青少年研学中心正式向公众开放,“全国中华职业教育社职业教育高质量发展试验区”也成功落户海门。据了解,该研学中心建筑面积约5000平方米,总投资近1.5亿元,以“学謇 效謇 弘謇”为主旨,在引导全国各年龄段学生学习张謇精神、开展社会实践的同时,积极探索职普融通、产教融合、科教融汇的现代职业教育海门模式,助推地方经济社会高质量发展。

看一看大生三厂钟楼,尝一尝状元宴,感受张謇“不与草木同腐”的伟大志向。随着张謇文化“研学热”持续升温,海门还悉心打造了“崇謇启行,筑梦未来”研学项目,充分利用张謇青少年研学中心、张謇纪念馆、颐生文博园等一批与张謇文化息息相关的参观点位,形成多条“全年龄”研学线路。自去年下半年以来,已吸引了来自数百个团队的上万名参观者。

2023年8月,江苏省方志馆分馆张謇文献馆(张謇文献研究中心)落户海门。张謇先生的嫡孙,全国政协原常委、全国政协社会与法制委员会原副主任张绪武激动地表示:“这是家乡海门为方志文化学者和张謇研究学者交流、研讨祖父在方志领域的实践提供的一个宝贵的平台。”

连续9年开展“张謇文化艺术周”活动,举办“新时代视域中的张謇与中国现代化”等系列学术论坛,以张謇故里景区和全国爱国主义教育基地江海博物馆为主阵地开展文化品牌活动……江海儿女们正奋楫前行,在海门大地上书写赓续张謇实业精神的传奇史诗。

(江南时报记者 姬传涛)