编者按

长征的胜利,是一曲响彻云霄、震撼神州的革命英雄主义凯歌。10月19日,时值中央红军长征胜利到达陕北90周年,第二届新时代青年“重走长征路”徒步活动启动仪式在延安市吴起县中央红军长征胜利纪念馆广场举行。这场集结青春力量的活动,为胜利山下的红色土地注入了新的活力。在江苏无锡,军旅书家柳江南选择将这段峥嵘岁月凝缩于尺幅之间,把对红色历史的敬仰、对党的忠诚和人民的热爱融于翰墨,书写血染湘江、遵义会议、飞夺泸定桥、草地支部会、窑洞灯光等长征途中的典型场景,以及毛泽东的长征诗词和经典论述,带领我们翻越崇山、蹚过江河,感悟红军绝处逢生、狂澜力挽的澎湃激情。

用笔墨叙写伟大的长征精神

——记柳江南长征题材书法创作

□ 薛源

柳江南长征题材书法创作,把我们的眼光和思绪带到了90年前那段史诗般恢弘壮丽的画卷中。1935年10月19日,陕甘支队到达陕北吴起镇,至此,中央红军主力行程二万五千里、纵横11个省的长征胜利结束。长征这一气吞山河、彪炳史册、改变了世界历史的伟大壮举,铸就了伟大的长征精神。在伟大的长征精神感召下,90年来,艺术家们用文学、绘画、音乐、雕塑、书法等多种艺术形式,再现了长征途中无数惊心动魄的场景和感天动地的英雄形象,涌现出许多文质兼美的优秀作品。柳江南长征题材书法创作,再次印证了长征是我们获得信念之力、汲取精神营养、激发创作灵感的不竭源泉。

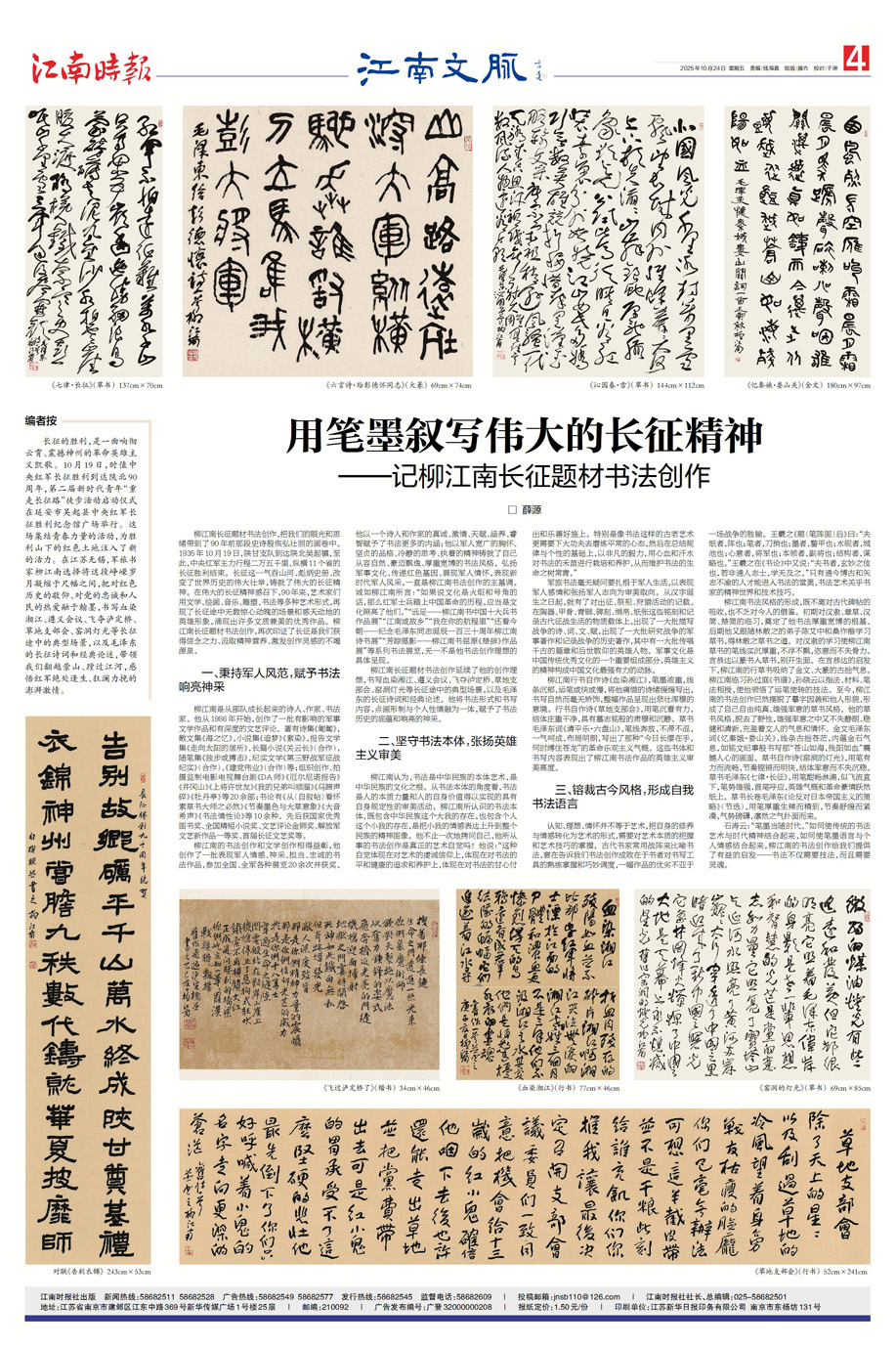

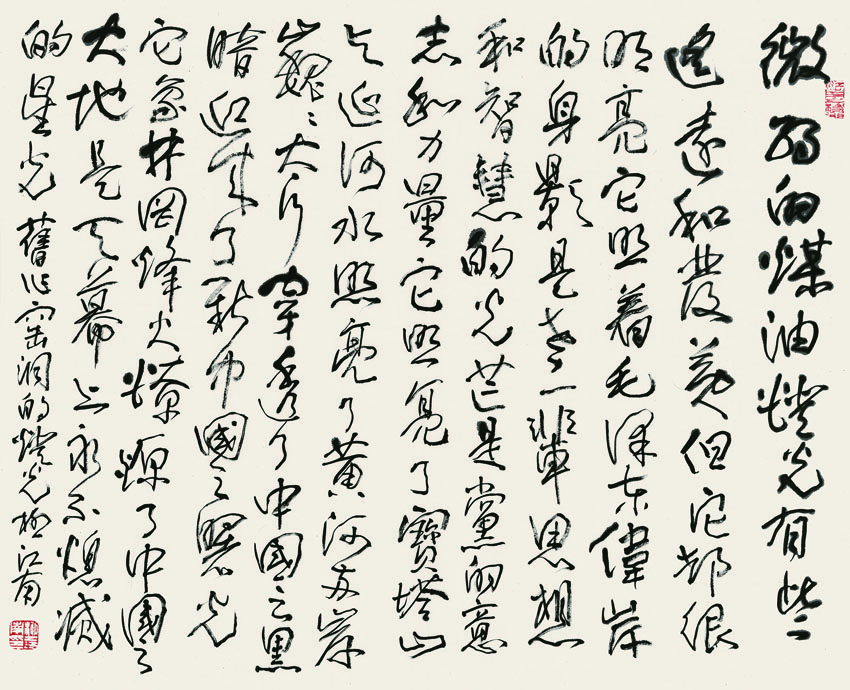

《七律·长征》(草书) 137cm×70cm

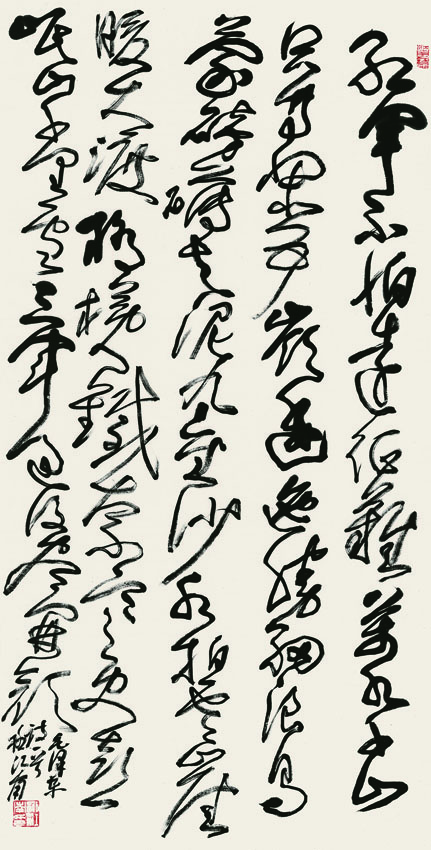

《六言诗·给彭德怀同志》(大篆) 69cm×74cm

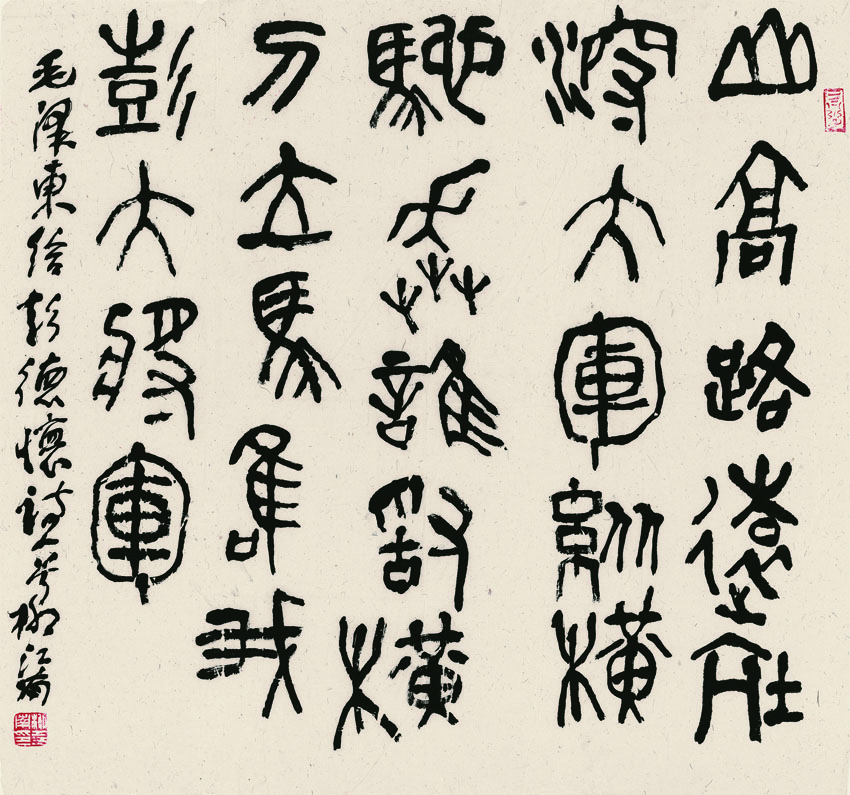

《沁园春·雪》(草书) 144cm×112cm

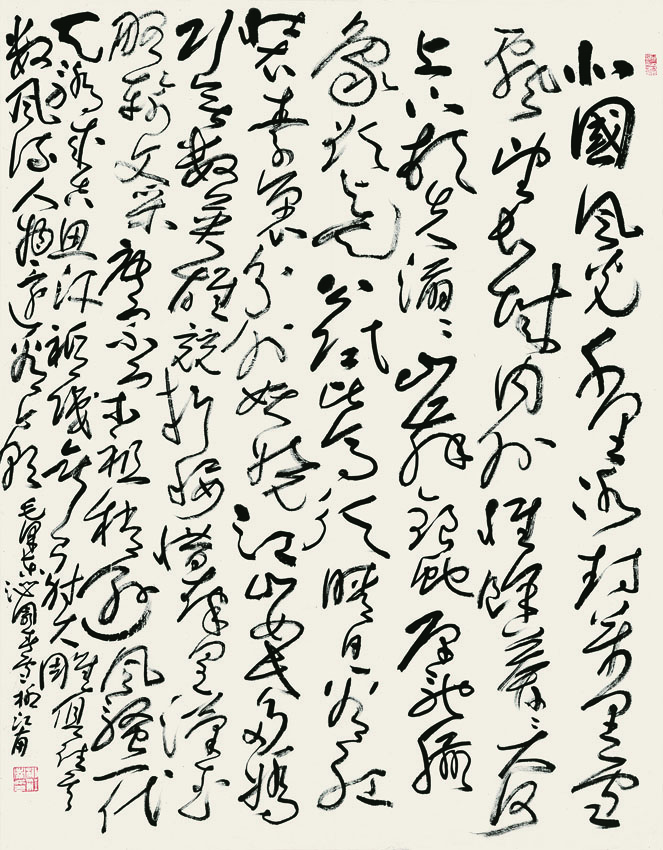

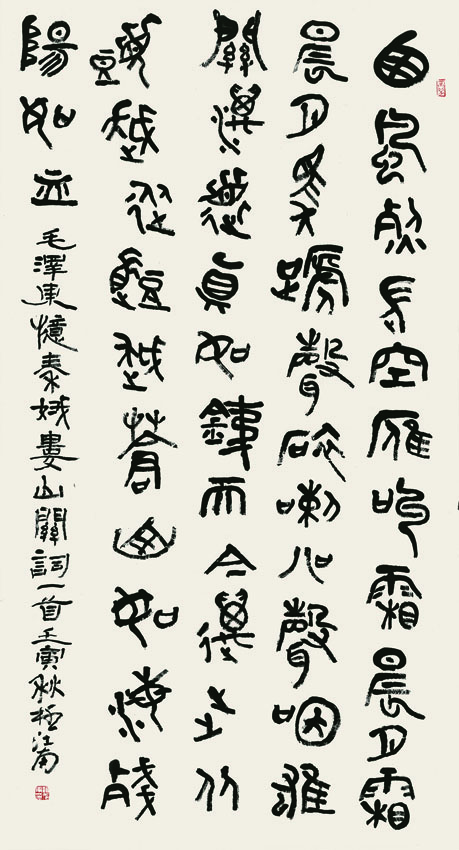

《忆秦娥·娄山关》(金文) 180cm×97cm

一、秉持军人风范,赋予书法响亮神采

柳江南是从部队成长起来的诗人、作家、书法家。他从1986年开始,创作了一批有影响的军事文学作品和有深度的文艺评论。著有诗集《匍匐》,散文集《海之忆》,小说集《追梦》《紫染》,报告文学集《走向太阳的居所》,长篇小说《关云长》(合作),随笔集《独步或搏击》,纪实文学《第三野战军征战纪实》(合作)、《建党伟业》(合作)等;组织创作、拍摄监制电影电视舞台剧《DA师》《厄尔尼诺报告》《井冈山》《上将许世友》《我的兄弟叫顺溜》《马蹄声碎》《牡丹亭》等20余部;书论有《从〈自叙帖〉看怀素草书大师之必然》《节奏墨色与大草意象》《大音希声》《书法情性论》等10余种。先后获国家优秀图书奖、全国精短小说奖、文艺评论金狮奖、解放军文艺新作品一等奖、首届长征文艺奖等。

柳江南的书法创作和文学创作相得益彰,他创作了一批表现军人情感、神采、担当、忠诚的书法作品,参加全国、全军各种展览20余次并获奖。他以一个诗人和作家的真诚、激情、天赋、涵养、睿智赋予了书法更多的内涵;他以军人宽广的胸怀、坚贞的品格、冷静的思考、执着的精神铸就了自己从容自然、豪迈飘逸、厚重宽博的书法风格。弘扬军事文化、传递红色基因、展现军人情怀,表现新时代军人风采,一直是柳江南书法创作的主基调。诚如柳江南所言:“如果说文化是火炬和号角的话,那么红军士兵踏上中国革命的历程,应当是文化照亮了他们。”“远足——柳江南书中国十大兵书作品展”“江南或故乡”“我在你的航程里”“还看今朝——纪念毛泽东同志诞辰一百三十周年柳江南诗书展”“芳踪佩影——柳江南书屈原《楚辞》作品展”等系列书法展览,无一不是他书法创作理想的具体呈现。

柳江南长征题材书法创作延续了他的创作理想,书写血染湘江、遵义会议、飞夺泸定桥、草地支部会、窑洞灯光等长征途中的典型场景,以及毛泽东的长征诗词和经典论述。他将书法形式和书写内容,点画形制与个人性情融为一体,赋予了书法历史的底蕴和响亮的神采。

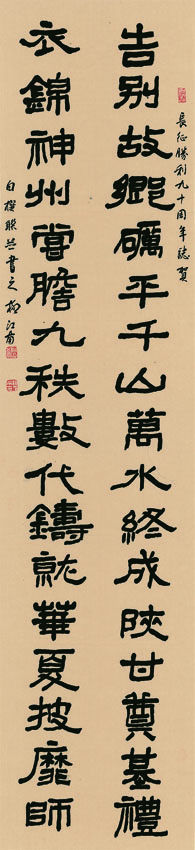

对联《告别衣锦》 243cm×53cm

《飞过泸定桥了》(楷书) 34cm×46cm

二、坚守书法本体,张扬英雄主义审美

柳江南认为,书法是中华民族的本体艺术,是中华民族的文化之根。从书法本体的角度看,书法是人的本质力量和人的自身价值得以实现的具有自身规定性的审美活动。柳江南所认识的书法本体,既包含中华民族这个大我的存在,也包含个人这个小我的存在,是把小我的情感表达上升到整个民族的精神图像。他不止一次地拷问自己,他所从事的书法创作是真正的艺术自觉吗?他说:“这种自觉体现在对艺术的虔诚信仰上,体现在对书法的平和健康的追求和养护上,体现在对书法的甘心付出和乐善好施上。特别是像书法这样的古老艺术更需要下大功夫去磨练平常的心态,然后在总结规律与个性的基础上,以非凡的毅力,用心血和汗水对书法的禾苗进行栽培和养护,从而维护书法的生命之树常青。”

军旅书法毫无疑问要扎根于军人生活,以表现军人感情和张扬军人志向为审美取向。从汉字诞生之日起,就有了对出征、祭祀、狩猎活动的记载。在陶器、甲骨、青铜、碑刻、绢帛、纸张这些铭刻和记录古代征战生活的物质载体上,出现了一大批描写战争的诗、词、文、赋,出现了一大批研究战争的军事著作和记录战争的历史著作,其中有一大批传唱千古的篇章和后世敬仰的英雄人物。军事文化是中国传统优秀文化的一个重要组成部分,英雄主义的精神构成中国文化最强有力的动脉。

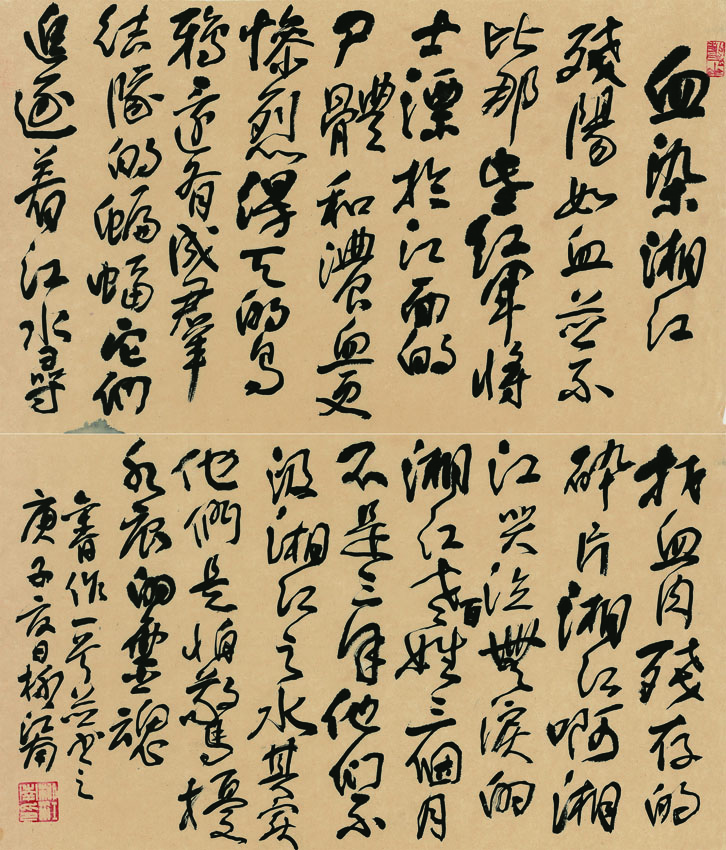

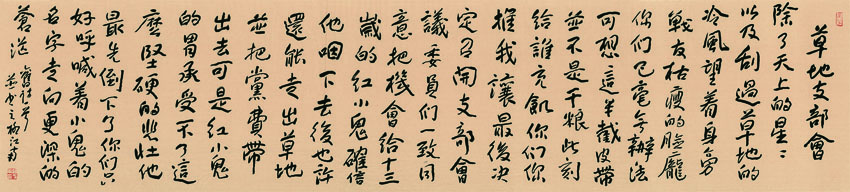

柳江南行书自作诗《血染湘江》,笔墨浓重,线条沉郁,运笔或快或慢,将他痛惜的诗绪缓缓写出,书写自然而毫无矫饰,整幅作品呈现出悲壮浑穆的意境。行书自作诗《草地支部会》,用笔沉着有力,结体庄重干净,具有墓志铭般的肃穆和沉静。草书毛泽东词《清平乐·六盘山》,笔线奔放,不滞不涩,一气呵成,布局明朗,写出了那种“今日长缨在手,何时缚住苍龙”的革命乐观主义气概。这些书体和书写内容表现出了柳江南书法作品的英雄主义审美高度。

《血染湘江》(行书) 77cm×46cm

《窑洞的灯光》(草书) 69cm×85cm

《草地支部会》(行书) 52cm×241cm

三、镕裁古今风格,形成自我书法语言

认知、理想、情怀并不等于艺术,把自身的修养与情感转化为艺术的形式,需要对艺术本质的把握和艺术技巧的掌握。古代书家常用战阵来比喻书法,意在告诉我们书法创作成败在于书者对书写工具的熟练掌握和巧妙调度,一幅作品的优劣不亚于一场战争的胜输。王羲之《题〈笔阵图〉后》曰:“夫纸者,阵也;笔者,刀矟也;墨者,鍪甲也;水砚者,城池也;心意者,将军也;本领者,副将也;结构者,谋略也。”王羲之在《书论》中又说:“夫书者,玄妙之伎也,若非通人志士,学无及之。”只有通今博古和矢志不渝的人才能进入书法的堂奥,书法艺术关乎书家的精神世界和技术技巧。

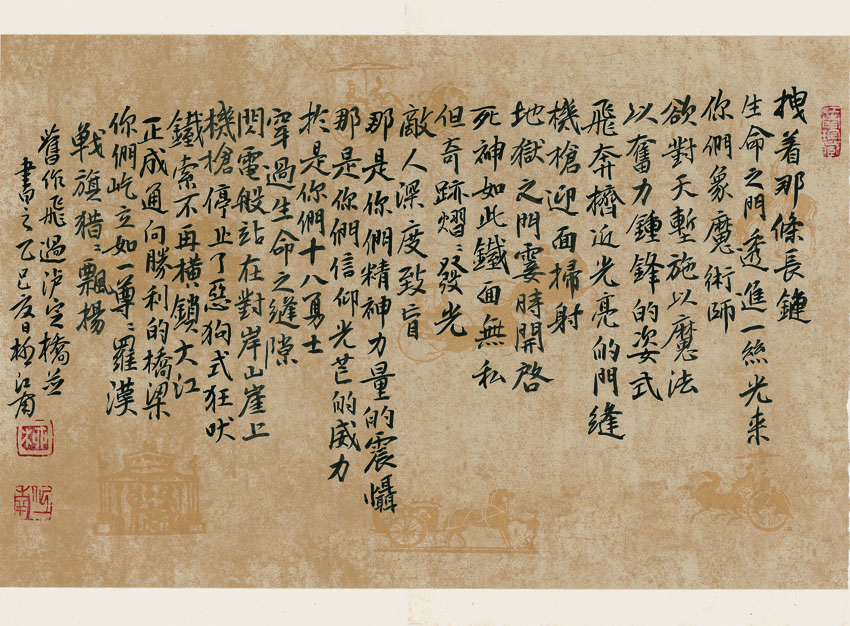

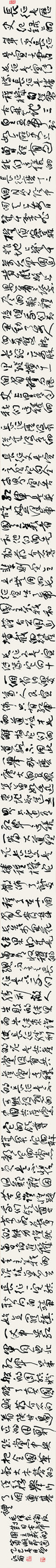

柳江南书法风格的形成,既不离对古代碑帖的吸收,也不乏对今人的借鉴。初期对汉隶、章草、汉简、楚简的临习,奠定了他书法厚重宽博的根基。后期他又跟随林散之的弟子陈艾中和桑作楷学习草书,得林散之草书之道。对汉隶的学习使柳江南草书的笔线实沉厚重,不浮不飘,恣意而不失骨力。言恭达以篆书入草书,别开生面。在言恭达的启发下,柳江南的行草书吸纳了金文、大篆的古拙气息。柳江南临习孙过庭《书谱》,孙晓云以指法、材料、笔法相授,使他领悟了运笔使转的技法。至今,柳江南的书法创作已然摆脱了摹字因袭和他人形貌,形成了自己自由纯真、雄强率意的草书风格。他的草书风格,脱去了野性,雄强率意之中又不失静朗、稳健和清新,充盈着文人的气息和情怀。金文毛泽东词《忆秦娥·娄山关》,线条古拙苍茫,内蕴金石气息,如铭文纪事般书写那“苍山如海,残阳如血”震撼人心的画面。草书自作诗《窑洞的灯光》,用笔有力而流畅,节奏铿锵而明快,结体率意而不失沉稳。草书毛泽东《七律·长征》,用笔酣畅淋漓,似飞流直下,笔势雄强,首尾呼应,英雄气概和革命豪情跃然纸上。草书长卷毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》(节选),用笔厚重生辣而精到,节奏舒缓而紧凑,气势磅礴,凛然之气扑面而来。

石涛云:“笔墨当随时代。”如何使传统的书法艺术与时代精神结合起来,如何使笔墨语言与个人情感结合起来,柳江南的书法创作给我们提供了有益的启发——书法不仅需要技法,而且需要灵魂。

毛泽东《论反对日本帝国主义的策略》(节选)(草书长卷)939cm×34cm