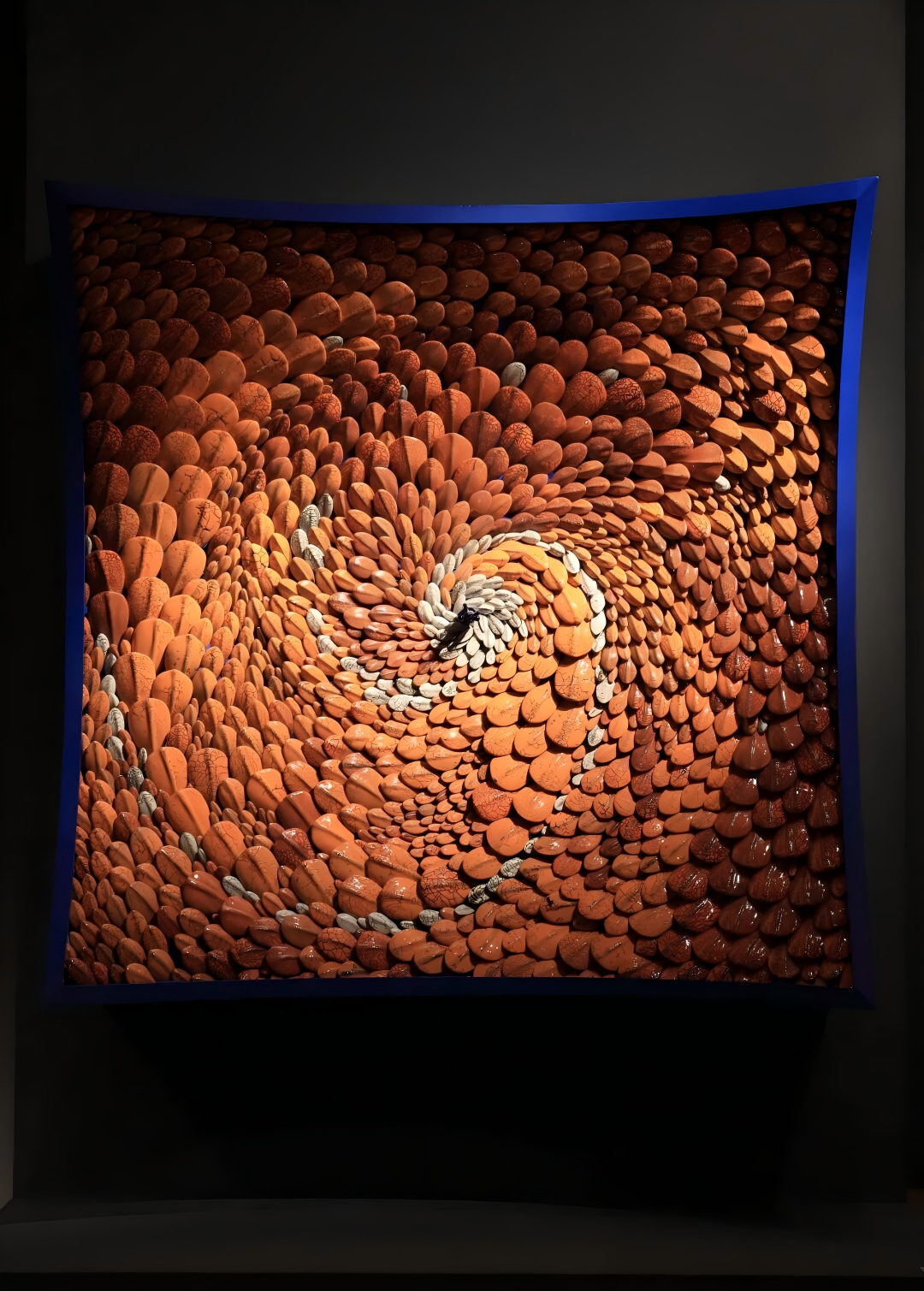

《河图洛书—天象》陶瓷、金属,250×250×60cm,2014-2016

德国哲人海德格尔曾言:“作品之作品存在,在于它的现身方式中开启一个世界。”当我们面对艺术家郅敏那些以陶瓷为基、磅礴而精微的雕塑时,这句话获得了生动的映照。他的作品,远非传统工艺的当代复刻,而是一场让古老材质彻底“觉醒”的仪式——陶瓷,不再是沉默的客体,而是成为了沟通天人之际、连接古今之思的媒介。

在当代艺术的语境中,“传统”常常成为一种符号或装饰,被借用而非被激活。然而,当我们面对郅敏的陶瓷雕塑时,看到的却是一种截然不同的路径:他并非在使用陶瓷,而是在与陶瓷共谋,让这一承载着中华文明基因的材质,从历史的沉积中焕发出当代的精神能量。在郅敏手中,陶瓷脱离了“器物”之形,进入“物质-能量”的转化过程。他的作品,如《鸿蒙》《二十四节气》《五方》,并非仅仅以陶瓷为材料,而是将陶瓷视为一种具有生命历程的媒介——从泥土经窑火炼成瓷,这一过程本身,就是一场物质的重生。

《惊蛰》,陶瓷、金属,200×200×310cm ,2021年 壹美美术馆

一、时间的自觉:从方法论到世界观

著名雕塑评论家孙振华指出:“对一个艺术家来说,是否具有方法论的自觉意识,是否形成了适合自己的创作方法,是衡量他的创作是否成熟的重要的标志。”郅敏正是这样一位高度自觉的艺术家。他超越了凭直觉创作的阶段,进入了“想法与办法统一”的理性构建层面。他的方法,并非局限于材料或技术,而是直指本源——时间。孙振华阐释道:“将时间转化为观念呈现的线索,让时间成为内容组织的经纬,让时间成为结构编织的链条……把时间作为方法,意味着将时间具体化、形象化、个人化;同时也是将时间空间化。”这意味着,郅敏的每一件作品,从《河图洛书》、《二十四节气》到《鸿蒙》,都是一个被赋予形体的“时间容器”。他回应了艺术评论家罗莎琳·克劳斯的论断:“任何空间组织中都隐含着时间经验的本质”,并主动将这种“时间经验”作为创作的出发点和结构力。

《立秋》,陶瓷、金属,120x50x90cm,2020

孙振华的评价切中肯綮:“把时间作为方法,构成了郅敏艺术和人生的基本底色。”他的创作,不是在重复传统,而是在时间的熔炉中,对传统进行当代性的淬炼与重生。正如《易经》所云:“穷则变,变则通,通则久。”郅敏的艺术,正是在时间的流动中把握住了“变”与“通”的法则,从而为华夏文明在当代的创造性转化,提供了一条极富启发性的路径。我们有理由期待,这位自觉的“炼金术士”,将在与时间的持续对话中,为我们淬炼出更多震撼心灵的经典之作。

《五色土》,钢架、陶土、瓷土,750cm×250cm×285cm ,2023

二、物质的觉醒:从“模件”到“生命单元”

艺术史学者盛葳精准地指出了郅敏创作的核心方法:“传统作为创作方法”。他分析道,郅敏从“河图洛书”开始,经历了一场“破茧成蝶的蜕变”,其作品“采用模件化、规模化的生产和创造……瓷片就是一个个基本点,它们建构郅敏作品的同时,也在塑造郅敏自己的小宇宙。”

诚然,郅敏的“模件化”生产,令人联想到雷德侯在《万物》中阐释的中国艺术模件化传统。但更深一层看,他所调动的不仅是形式的组合逻辑,更是对物质内在灵性的唤醒。每一片瓷,在他手中不仅是造型的单元,更是温度的载体、时间的切片、能量的容器。正如《温度》中所呈现的,从室温到1350度的烧制过程,将玛瑙、金属乃至日常物品转化为物质的“记忆档案”。这不仅是科学实验,更是将“烧造”这一行为升华为哲学与诗意的仪式,让物质本身开口言说。

庄子有云:“通天下一气耳。”在郅敏这里,陶瓷的烧造过程,正是这“一气”流转的微观宇宙。土与火的交锋,不是毁灭,而是转化,是物质从一种形态到另一种形态的“觉醒”。

《天象四神-玄武》,陶瓷、金属, 400×60×350cm,2017

三、精神凝聚:时间维度中的东方品味

评论家皮道坚先生则从文化哲学的层面,揭示了郅敏艺术的另一重深度。他指出,“时间维度与时间品味方式”是郅敏创作的关键,并认为这是“中国传统思想当代转换的切入点”。他深刻地阐释道:“‘时间的温度’是一个很有意义的话题……时间就是生命,中国文化在这一点的认识上确实把时间和生命联系在一起。”

皮道坚的洞察,点明了郅敏艺术的精神内核。无论是《立表测影》中对古老测时工具的光影重构,还是《二十四节气》系列对自然节律的雕塑化表达,郅敏并非简单地图解时间,而是将东方文化中循环往复、天人合一的时间观,灌注于物质的排列与组合之中。这使得他的作品超越了视觉形式,成为一个可供观众“品味”时间的场域。正如孔子在川上的慨叹:“逝者如斯夫,不舍昼夜。”郅敏的雕塑,正是将这流逝的时光凝固,让我们在物质的永恒与变迁中,体悟生命的真谛。

《立表测影》,陶瓷、金属,立面1050×365×40cm,2021

四、作为悟道场域的艺术

策展人吴洪亮将郅敏的展览“点”视为一个“能量场”。他精妙地描述道:“窑火的燃烧,将土化成了瓷,也将郅敏的期待变成了发光体。陶瓷在郅敏手里从材料变成了语言,从手艺变成了思维方式。”

“发光体”这一比喻尤为贴切。郅敏的艺术生涯,宛如一场持续的“掰手腕”,是他与物质、与传统、与自我认知的角力与对话。最终,他找到了陶瓷这一精神家园。他的作品,如《鸿蒙》,以无数陶瓷单体构建出生命起源的混沌景象,配合光、雾、声,营造出一个具有强烈仪式感的灵性空间。在这里,陶瓷扮演了精神媒介的角色,它连接了神话与科学、混沌与秩序、虚无与存在,引导观众进入一种沉思与感悟的状态。

《鸿蒙》(俯视),陶瓷、金属、雾气、灯光、投影,715×715×150cm,2020

法国思想家加斯东·巴什拉在《空间的诗学》中写道:“物质是受想象力作用的无穷尽领域。”郅敏的实践正是对此的卓越证明。他让陶瓷这一最中国的物质,通过当代的观念与方法,完成了从“器物”到“道器”的飞跃。

于尘芥中见大千

佛家云:“一花一世界,一叶一菩提。”郅敏的艺术,正是在一片瓷、一个模件、一次燃烧中,构建起他的大千世界。他并非在复刻传统,而是让传统在当代的烈火中重生。

郅敏曾说:“陶瓷是人类追随道的结果。”他的艺术实践,本质上是一场以陶瓷为方法的悟道之旅。他不断“掰手腕”的创作姿态,象征着他与物质、与传统、与自我认知的持续对话。在他的作品中,我们看到的不只是中国传统的当代转换,更是一种物质精神的觉醒。陶瓷不再沉默,它开始言说时间、生命、宇宙与人类的存在。这正是郅敏艺术最动人的地方——他让土与火,重新成为照亮当代人精神世界的一束光。

《河图洛书—地象》,陶瓷、金属 ,220×220×70cm,2014-2016

郅 敏

现任中国艺术研究院雕塑院常务副院长、博士研究生导师

中国艺术研究院创作委员会委员、院教学指导委员会委员

中国美术家协会陶瓷艺术委员会秘书长

中国工艺美术学会雕塑艺术委员会副主任

北京美术家协会理事、雕塑艺术委员会副主任

作品《二十四节气-立秋》获2022年第39届意大利佛罗伦萨文学与艺术奖雕塑类金奖。作品《鸿蒙》获2020年第8届“明天雕塑奖”金奖及年度大奖。作品《舟》获北京冬奥组委会主办的“2022北京冬奥会国际公共艺术大赛优秀奖”并成为七件落地作品之一。作品《天象四神-青龙》获 “瓷的精神”——2021首届景德镇国际陶瓷艺术双年展高岭奖铜奖等。在中国美术馆、湖北美术馆、上海美术馆、法国巴黎中国文化中心、北京壹美美术馆等重要学术机构举办过11次个人展览。主持国家社科基金、国家艺术基金等多项国家级课题。已出版《发光体——中国的文化与艺术》《无穷尽的创作方法论》等7部专著,主持多项核心期刊的学术专栏,在全国中文核心期刊、国家级艺术类核心期刊发表文章、主持专栏共计100余篇。

主要个展及收藏:

2024 凯旋画廊,“等待——郅敏艺术展”,策展人,张晨,北京

2023 湖北美术馆,“温度——郅敏作品展”,策展人:孙振华,学术主持:冀少峰,艺术总监:傅中望,湖北武汉

2022 北京壹美美术馆, “点——郅敏作品展”,策展人:吴洪亮,学术主持:程辰、路贝,艺术总监:唐胜,北京

2020 中粮集团,“温控——郅敏新作展”,策展人:杜曦云,北京

2019 红门画廊,“立夏——郅敏艺术展”,策展人:布朗,展览地点:北京瑜舍

2019 苏州李公堤,“万物——郅敏公共艺术作品展”,策展人:李晓峰,学术主持:齐喆,江苏苏州

2018 电建集团, “万象——郅敏作品展”,策展人:眭群,湖北武汉

2017 中国美术馆, “天象——郅敏作品展”,策展人:谭平,学术主持:吴洪亮,北京

2013 巴黎中国文化中心,“郅敏雕塑展”,策展人:殷福,法国巴黎

2011 中欧文化中心,“郅敏作品展”,策展人:河海 法国斯特拉斯堡

2008 雅巢画廊,“郅敏雕塑作品展”,策展人:薛松,上海

2007 上海美术馆,“郅敏雕塑作品展”,策展人:张晴,学术主持:武秦瑞,上海