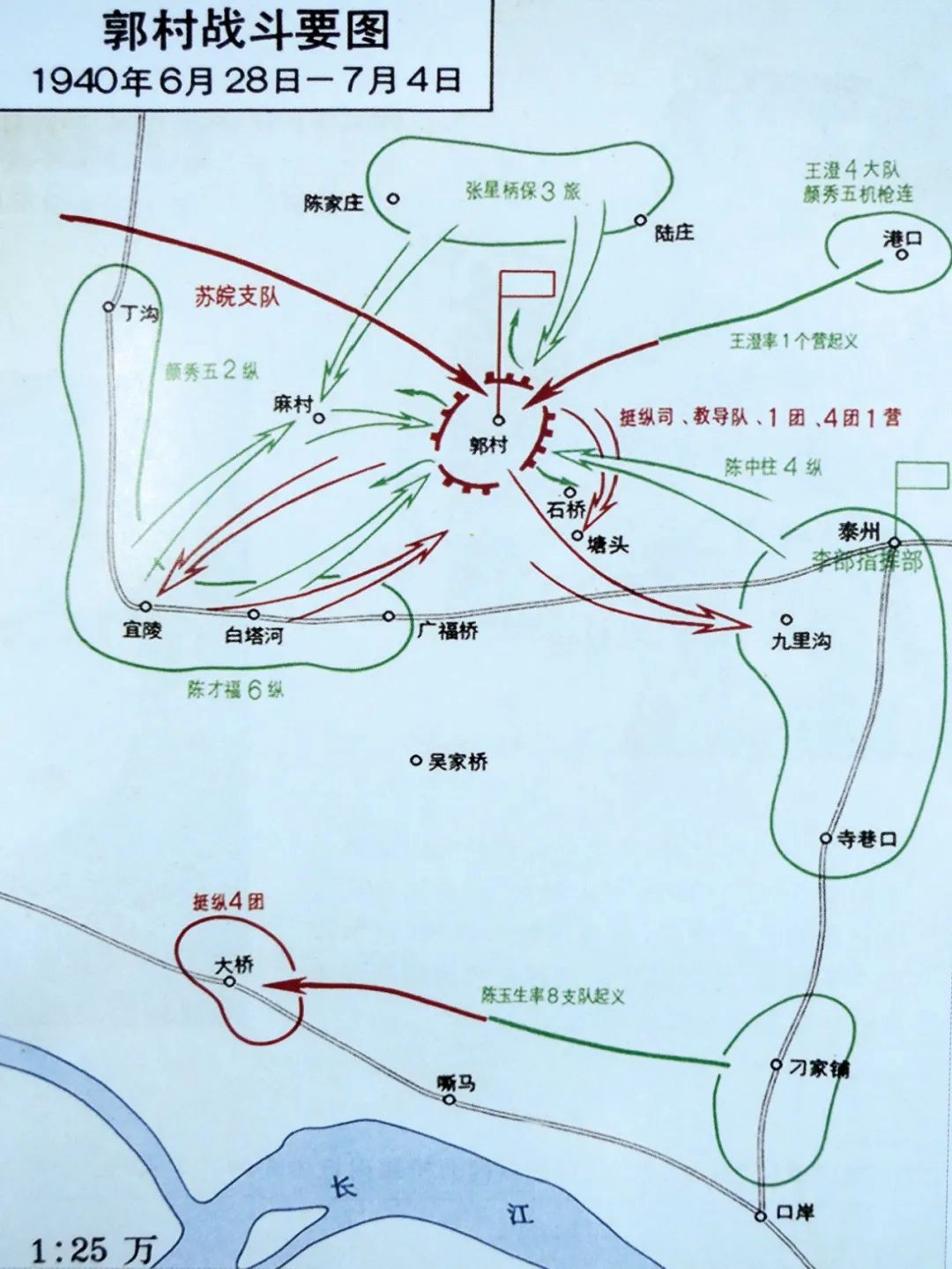

抗日战争时期的苏中根据地,东濒黄海、西迄大运河、南临长江、北接盐城淮阴,面积2.3万平方公里,约800万人,是典型的平原水网地区。驻扎在这一地区的国民党军队分属不同的派系。其中力量最大的是国民党鲁苏战区副总司令兼江苏省政府主席韩德勤,其次是国民党鲁苏皖边区游击总指挥李明扬、副总指挥李长江,再次是国民党财政部税警总团陈泰运。韩德勤一方面推行消极避战、积极反共的政策,另一方面采取排斥异己、唯我独尊的做法,克扣李明扬、陈泰运两部经费给养,收买他们的部属,致使疑忌丛生,内争纷起,政局混乱,人民备受战乱之苦。1939年春,新四军第一支队派管文蔚部控制了长江中的扬中岛,搭起了跨越长江天险的“跳板”。随后,管部又陆续派部队北渡长江,在北岸的江都县沿江地带建立了“桥头堡”。中共苏北工委则在江都、泰兴、泰县等地建立了党组织。当时,在这一带驻扎的是李明扬、李长江的部队。陈毅在经过认真的调查研究之后,确定了“击敌、联李、孤韩”的斗争方针。为此,陈毅亲赴泰州拜访两李,并带去以朱德、毛泽东名义写给他们的问候信。随后又对两李开展了卓有成效的统战工作,尽管两李受到韩德勤反共政策的制约,对新四军的态度有所保留,但是,两军之间合作抗日的关系不断发展。1939年冬,国民党第三战区对苏南新四军采取更加严厉的限制政策,规定新四军只能在茅山周围数十公里的狭小范围内活动。为了突破顽固派的无理限制,新四军江南指挥部根据南方局指示,随即派挺进纵队和苏皖支队北渡长江,分别在大运河东、西两岸的沿江地区开展抗日游击战争。1940年3月,国民党顽固派逐渐将反共磨擦重点转向华中。4月21日,陈毅、粟裕等领导向中共中央建议:新四军军部“应先放弃皖南,集中全力发展苏南,直到海边”。5月4日,中共中央回电,“同意军部后方机关及皖南主力移至苏南”。但同时明确指出新四军一、二、三支队主力的主要发展方向,“不是溧阳、溧水、郎溪、广德等靠近中央军之地区,而是在苏南、苏北广大敌人后方直至海边之数十个县,尤其是长江以北地区”。1940年5月17日,新四军挺进纵队在江都吴家桥地区粉碎了日伪军各500余人的大“扫荡”后,暂时北撤到郭村休整。两李认为挺进纵队占了他们的地盘,便数次派人交涉,要求挺进纵队撤离郭村。韩德勤见有机可乘,便许诺与两李捐弃前嫌,共同行动,用武力解决处于弱势的新四军挺进纵队。在顽固派的挑唆下,两李集结13个团的兵力,将郭村四面包围,轮番进攻。挺进纵队在地方党组织和郭村群众的全力支援下,组织了郭村保卫战,并取得了胜利。

郭村保卫战之后,陈毅继续坚持执行“击敌、联李、孤韩”的方针。在泰州唾手可得的情况下,陈毅急令部队收兵于城下,并派新四军代表赴泰州谈判,希望双方本着“互助互让,共同发展”的初衷,继续合作抗日。陈毅还应李明扬的要求,释放了李明扬军被俘官兵700余人,发还部分枪支,归还郭村等地。李明扬被新四军的诚意所感动,表示不再受韩德勤的挑唆,愿与新四军重修旧好,并协助新四军东进黄桥,开辟新区。

在李明扬军进攻郭村的同时,国民党第三战区第二游击区调集四个师向新四军江南指挥部发起进攻。6月18日,新四军江南指挥部在粟裕指挥下,于茅山东麓的西塔山对来犯的国民党第四十师和第六十三师实施自卫反击,迫使其停止挑衅。

黄桥地处靖江、如皋、泰县、泰兴等县的中心,东接南通地区,南与苏南东路抗日根据地隔江相望。新四军江南指挥部经过权衡利弊,决定以黄桥为中心,创建新的抗日根据地。1940年7月25日,新四军江南指挥部挥戈东进。两李部队遵约让路,使新四军顺利抵达黄桥地区。7月28日,新四军东进部队攻占黄桥。接着转兵南向,攻克靖江东部的孤山、西来等日伪军据点,连续两次挫败日伪军的报复“扫荡”。

新四军进驻黄桥后,首先成立了黄桥军民联合办事处,负责办理地方行政和战勤工作。在新四军的帮助下,地方党组织适应新的斗争形势,放手发动群众,仅1万多人的黄桥镇,就有6000多人参加了各种抗日团体。在陈毅领导下,党政军各级领导广泛开展了中上层人士的统战工作,形成了广泛的统一战线,从政治上孤立了顽固派韩德勤。

从9月初开始,韩德勤集中优势兵力,向新四军发动了一系列进攻,在屡次受挫的情况下,采取了堡垒推进政策,妄图将新四军逐步压缩于沿江狭小地带,处于衣食无着境地。为了迅速打破韩德勤军的堡垒政策,并解除粮禁,新四军动员各方面力量,进一步开展了呼吁和平、反对粮禁的斡旋活动。在种种努力均被顽固派置之不理后,新四军在社会各界的支持下,攻占姜堰地区,随后再度表明“停止内争,团结抗日”的立场。韩德勤却以“新四军如有合作诚意,应首先退出姜堰”为先决条件,妄图欺骗舆论,为发动新的进攻制造借口。为此,新四军于27日在姜堰召开各界军民代表会议。陈毅当场宣布,为了团结抗日,新四军愿意退出姜堰。30日,新四军履行诺言,撤出姜堰。韩德勤却把新四军撤出姜堰的行动,看成是胆怯,亲率26个团共3万余兵力,南下黄桥与新四军决战。此时,新四军在黄桥地区仅有7000余兵力,陈毅、粟裕以大无畏的革命英雄主义气概,独立部署反磨擦战役,他们确定了以黄桥为轴心,诱韩深入、断其后路,在运动中各个歼灭的作战方针。

(陈毅、粟裕东进黄桥途中)

10月1日,韩德勤军开始行动。4日下午,韩德勤军第三十三师猛攻黄桥东门,新四军第三纵队连续七次击退韩德勤军冲锋。在及时赶到的江南新四军第四团三营的援助下,三纵指战员转守为攻,顽军狼狈溃退。同时,韩德勤军独立第六旅3000余人向黄桥前进,当独立第六旅进到黄桥镇以北约三公里时,新四军第一、第二纵队分兵七路,将该旅分割成数段。经3小时激战,全歼独立第六旅,中将旅长翁达自杀。5日夜,新四军将进至黄桥镇东北野屋基一带的韩德勤军第八十九军军部全歼,军长李守维淹死在挖尺沟里。新四军乘胜追击,连下海安、东台。韩德勤见大势已去,收集残部向兴化城逃去。

在历时四天的黄桥自卫作战中,新四军共歼顽军1.1万余人,取得反磨擦战役的重大胜利,打开了苏中抗战局面。

(民众参军)

黄桥反磨擦战役胜利以后,新四军江南指挥部正式改番号为新四军苏北指挥部,陈毅、粟裕分任正、副指挥。10月下旬,刘少奇等人率中原局机关由皖东移驻苏北阜宁一带。在苏北新四军已确立优势的情况下,中原局要求苏北区党委和新四军苏北指挥部在大力进行根据地建设的同时,继续团结地方实力派及各界人士,尊重他们的中立态度,注意调节各阶层利益。在中原局的具体指导下,苏北区党委和新四军苏北指挥部进一步做好抗日民族统一战线工作。

陈毅为消除李明扬、陈泰运等人对新四军的疑惧心理,根据他们的多次要求,同意在新四军与李明扬、陈泰运两军之间建立缓冲地带。1940年10月10日,鲁苏皖边区游击总指挥部直属纵队、鲁苏战区苏北游击指挥部第三纵队联合抗日司令部(简称“联抗”)在曲塘正式成立,黄逸峰任司令员。新四军、李明扬部、保一旅各派一个连,组成最初的联抗部队。

联抗成立后,即筹备了苏北抗敌和平会议。30日,新四军代表、八路军代表,联抗司令员黄逸峰,陈泰运部和部分保安旅代表以及韩国钧、季方等各方代表共30余人,聚会曲塘。而韩德勤的代表、省府秘书长马镇邦滞留泰州,拒不到会。31日,李明扬赶至曲塘。因韩德勤的阻挠,会议只好临时改为谈话会。经过与会代表的协商,拟定了《临时办法》和《今后办法》两个文件。曲塘和平会议的召开,标志着新四军在苏北抗战中政治领导地位的确立。

1940年11月7日,刘少奇、黄克诚、曾山等人到达海安,与陈毅、粟裕等人一起研究了曲塘和平会议后的苏北形势。15日,在刘少奇、陈毅的指导下,苏北临时参政会在海安召开。它参照国民参政会的章程,由党政军各方推荐,聘定了参政员。出席会议的有江都、高邮、泰县、扬中、丹阳、泰兴、靖江、如皋、南通、海门、崇明、东台、盐城、兴化等14个县的388名代表,包括了各党派和各阶层爱国人士。其中,中共代表占1/5。刘少奇在会上强调苏北临时参政会是各抗日阶级联合的民主政权,是抗日民族统一战线的最高形式。他要求八路军、新四军所到之处必须迅速建立“三三制”抗日民主政权,并欢迎一切抗日党派、团体和公正人士参加政权建设,共同管理政府。与会代表热烈拥护,踊跃发表政见。会议还决定将原通如靖泰临时行政委员会改为苏北临时行政委员会,作为参政会下属的行政机构,选举管文蔚为主任。苏北临时参政会的召开,开创了苏中抗日根据地建设的新局面。

(新四军黄桥战役纪念馆)

来源:《江苏省志·江苏人民革命斗争纪略》《中共江苏地方史·第一卷(1921—1949)》