网鱼虾的河桥 王萌 摄

外婆家坐落在一枝松桥堍 王静 摄

景步航身上总带着股江南水汽——不是雨打芭蕉的缠绵,是晨雾漫过石桥的清润,混着墨香,从骨子里透出来。

景步航打小就在书堆与诗行里泡着。当小学语文教师的奶奶教她念诗时,她还攥着奶瓶。两岁时,她爱上了嗑瓜子,但不会吐瓜子壳,用九牛二虎之力,好不容易吃到几粒完整的瓜子仁,叹着气念“宝宝吃瓜子,粒粒皆辛苦”;风和日丽的春天里,奶奶带她去户外活动,看见被火烧焦的草坪,晃晃悠悠踩上去,嘴里蹦出“野火烧不尽,春风吹又生”。那模样,像棵刚冒芽的新竹,愣头愣脑,却已扎下诗的根。

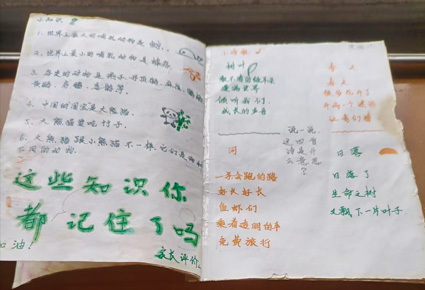

景步航自制的小册子 景步航奶奶 供图

景步航南京站新书签售会 王静 摄

景步航小时候,母亲常带她往苏州外婆家跑,一住便是数月。外婆家在一枝松桥堍,日子是跟着鸡鸭、鱼虾、紫云英过的。

外公做的网兜是她心爱的宝贝。河桥边网起的小鱼小虾,倒在鸡食盆里,看鸡鸭抢得欢,她能拍着巴掌笑半天。每天天不亮,就惦记鸡棚,攥着灰耙,往鸡窝里掏蛋,数着“一、二、三”;有回一只鸭子没归巢,她半夜里竖着耳朵听,愣是拽醒梦中的外婆“鸭子回来了,嘎嘎叫呢”。

跟着外婆下地时,她一把夺过小铲刀也要种油菜,居然种得笔直。后来才发现,她是把菜根掰断了,硬插进土里。四五岁的小人儿,蹲在田埂上,脸憋得通红,倒像完成了件大事。家门口田野里的紫云英盛开时更疯,摘一大把往辫子上插,编个花环顶在头上,额角贴着创可贴也不管,对着镜子转圈圈,喊自己“花仙子”,笑声惊飞了篱笆上的麻雀。

邻居家俩丫头是她的“盟友”。吃完早饭,撂下筷子就往她们家跑。沿着河,走百来步,过座小桥就到。她们在墙脚根玩“烧饭做人家”游戏;跑去双庙头玩“做新娘子”游戏,红头绳是跟外婆要的;疯到天黑,外婆隔着港喊“航航,回家吃夜饭喽”,声音被风吹得晃晃悠悠,她才恋恋不舍往回跑。

每次离开外婆家,都是场“硬仗”。父母来接,她嘟起嘴,蜷在地上哭,眼泪砸在青石板上,溅起细尘。她恳求父亲再宽限几天,父亲告诉她幼儿园马上开学了。最终胳膊拧不过大腿,被父亲一把抱进汽车,顿时发出杀猪般嚎叫。汽车开走时,她哽咽着扒在后窗张望,桥堍的外公外婆越来越小,像被水汽晕开的墨点——这场景,在她整个童年里,反复上演,成了刻在记忆里的牵挂。

七岁那年,诗人与作家的父亲出书了。她也学着写,把和堂妹玩的事,记在自制小册子里,如今还被奶奶锁在樟木箱里。后来她远渡重洋,看了更大的世界,却总在笔端绕回一枝松桥:网兜的木柄磨出的包浆,鸡棚里稻草的暖香,紫云英沾在辫梢的粉……那些水乡的日子,早成了她的骨血。

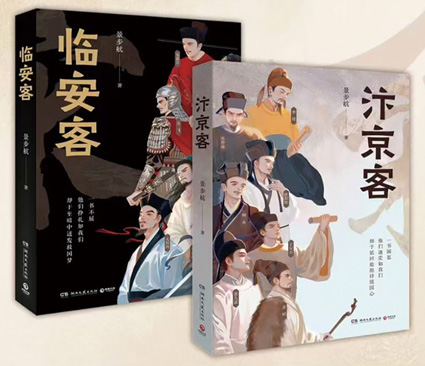

如今她的书摆在架上,《汴京客》里有烟雨,《临安客》里有蝉鸣,懂的人都知道,那是她从一枝松桥堍带出来的江南,装在字里,轻轻晃一晃,能听见水声。