在城市发展的漫长进程中,历史城区的保护与更新始终是至关重要的议题。南京老城南的门西与门东地区,虽地缘相近,却在发展过程中形成了各自独特的风貌。门西地区蕴含着丰富且独具特色的历史文化,深入探究其发展历程,对于理解南京城市的变迁意义深远。本文将以门东为参照,从历史、居住与文化三个维度深入剖析门西地区,旨在凸显门西特色,为其保护与发展提供有益思路。

门西与门东的多维差异:门西特色凸显

历史脉络:门西手工业集聚的独特肌理

1.门西手工业的辉煌

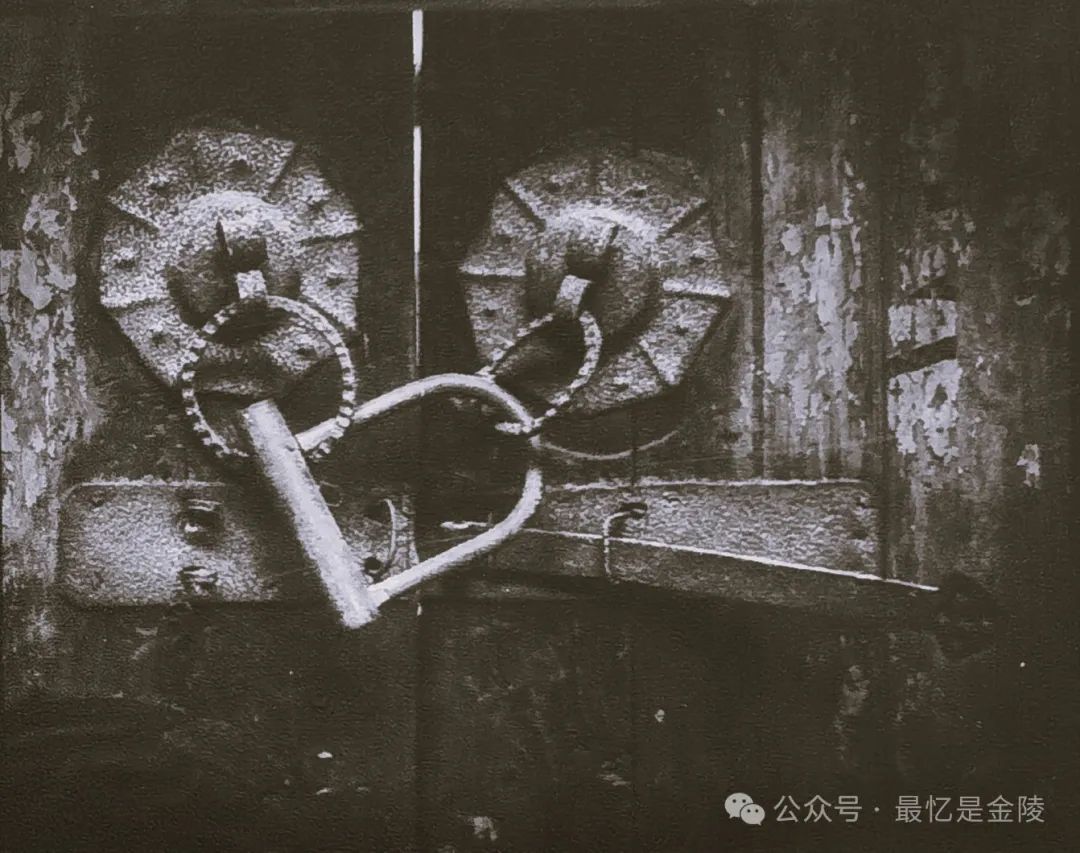

历史上,秦淮河便利的航运条件成为门西发展的重要契机,在明清时期,这里逐渐形成了“前店后坊”的手工业格局。有南京文化学者指出,钓鱼台至凤游寺一带是织染、竹器、铜铁等各类作坊的集聚地。该区域以钓鱼台街为主干道,众多垂直分布的支巷构成了“鱼骨状”路网,这与《南京城厢建筑全图(1936)》的测绘结果高度一致。例如柳叶街,狭窄的街道仅能容纳两人并行,街道两侧老房子的斑驳墙面与古朴门窗,无声地见证着当年织染作坊的繁忙景象。部分老房子门板上为搬运货物而拓宽的痕迹,更是手工业繁荣的有力证明。

明朝推行鼓励商业和手工业发展的政策,加之南京作为重要城市所具备的旺盛市场需求,吸引了众多手工业者汇聚门西,进而形成了完整的产业链。其产品借助秦淮河的航运之便运往各地。东南大学建筑学院董卫教授团队在《南京历史城区保护规划(2017)》中证实,门西现存37条明清时期形成的街巷,其中29条维持着原有尺度与走向,构成了南京现存最完整的传统手工业街区样本。这些街巷不仅是城市发展的见证者,更承载着门西深厚的文化记忆与独特的地域文化。

2.门东历史发展的对照

与门西不同,门东虽同样受秦淮河影响,但城市功能侧重于政治与文化方面。在历史发展进程中,门东依托其特殊的区位优势,兴建了众多官署、学府和文化设施,逐渐成为政治文化活动的重要区域,形成了独特的历史底蕴,与门西以手工业集聚为主的发展轨迹截然不同。

居住形态:门西平民聚落的烟火气

1.门西平民聚落的特征

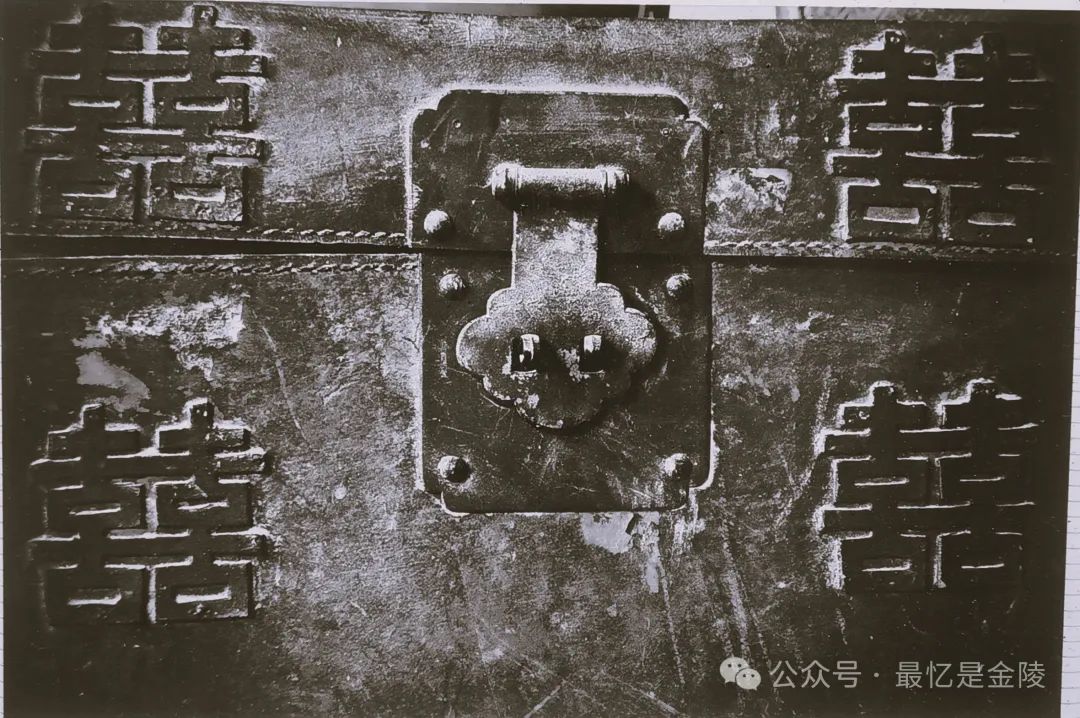

从居住形态来看,门西具有鲜明的平民聚落特征。南京博物院研究员卢海鸣在《南京民国建筑研究》(2018)中,通过对户籍档案的详细分析发现,民国时期门西地区家庭作坊密度极高,每公顷可达12.7户,远远超过同期门东的2.3户。在望鹤岗街区,高达78%的建筑兼具居住与生产功能。以望鹤岗15号为例,一家三代共同居住于此,临街的房间作为裁缝铺,长辈凭借精湛的手艺负责裁剪制作,晚辈则在一旁协助,后屋便是一家人生活起居的地方。这种生活与生产紧密结合的模式,充分体现了门西平民的勤劳智慧以及对传统技艺的传承。

这种高密度的家庭作坊式居住形态,造就了门西紧密的邻里关系与独特的社区文化。然而,随着时代的发展,门西也面临着诸如居住空间狭小、基础设施落后等问题,这些问题在一定程度上影响了居民的生活质量。

2.门东精英空间的衬托

门东则呈现出精英空间的特质。当代城市规划学者王建国院士在《历史城市更新模式比较研究》(2020)中指出,门东在改造后引入的商业机构中,文化创意与高端服务业占比高达65%。例如门东主街上的传统文化创意工作室,吸引了大量文艺青年和游客。相比之下,门西仍保留着12家诸如传统五金店、裁缝铺等传统商业形态,这进一步凸显了门西平民聚落与门东精英空间在居住与商业空间上的显著差异。

南京学者观点:注重特色,平衡发展

南京著名文化学者薛冰在其《南京城市文化探寻》一文中指出,门西地区承载着南京独特的记忆与情感。在构建门西地区更新机制时,不仅要注重物质层面的保护与更新,更要高度关注非物质文化遗产的传承。对于门西的草根文化,应加大扶持力度,通过设立专项基金、开展社区文化活动等方式,激发居民对本土文化的认同感与自豪感,从而为门西地区的更新与发展注入内生动力。同时,在更新过程中要充分尊重门西的历史脉络和社区特色,避免过度商业化和同质化,确保门西在新时代既能焕发出新的生机与活力,又能保留其独特的历史文化魅力。

(张长宁,1954年生于南京,其成长轨迹贯穿门东与门西。)