上世纪70年代,在南京城南的长乐路,有一个大杂院,其后门通往三岔巷。这道门“早6晚9”开放,陈家就好比这通道的“门神”,街坊邻居进出大院,都得经过陈家左右厢房的夹道。

陈家一家3口,父亲是某国企电器工程师,身材挺拔,常年架着副黑框眼镜,那眼神,透着对电器电路知识“尽在掌控”的笃定,就像肚子里装着本电子词典。母亲是市里医院放射科医生,气质温婉,留着利落短发,看着就精神。因为医疗设备和无线电技术多少有点沾亲带故,她也懂些门道。在这样的家庭环境熏陶下,儿子大宁读初中时就成了无线电的超级发烧友,一双眼睛整天透着对无线电的好奇与专注,仿佛要把每个电子元件都瞧出个花儿来。

那时,咱国家的无线电技术和电子元器件生产水平,跟现在没法比。电视机更是稀罕玩意儿,对绝大多数家庭来说,只在新百商店和中央商场的展窗里看过样品,无价无货。可大宁对无线电痴迷得不行,在父母的帮助下,跟那些电子元器件较上劲了。他经过不断摸索,用普通水瓶底大小的显像管组装了一台能接收央视节目的“土电视”。朝鲜某歌剧团在北京公演那晚,大宁兴奋地扯着嗓子招呼我们几个发小:“快过来,咱试试这新鲜玩意儿,看能不能收到歌剧转播!”我们几个发小一听,撒丫子就过去了,围到小显像管旁,嘿,有影有声,朝鲜歌剧一目了然,小是小一点,但总归是电视,不花钱看戏,快哉快哉!

不过,看着看着却出了问题——朝鲜歌剧《阿里郎》正播着类似“黄世仁”抢“喜儿”,“大春”要投身革命军报仇的情节——大家正看得入迷时,突然,因为电力超负荷,“啪嗒”一下跳闸了,屋里瞬间黑得伸手不见五指,显像管屏也没光了。大家赶忙点上蜡烛,一个个满脸遗憾。大宁下意识伸手去摸显像屏,“嘶”的一声,像被烫着的猫似地猛地缩手,凑近烛火一瞧,食指尖烫出个水泡。他心有余悸地嘀咕:“幸亏停电,再晚点,显像管准炸屏,咱们可就危险了!”我们面面相觑,心里直犯嘀咕,这玩意儿新鲜是新鲜,可还真有点危险呐!

日子过得飞快,到了70年代后期,外国电影开始在我国陆续播出,央视常在晚间新闻联播后转播。每次电视预告要转播引进的外国电影,大院里就会跟赶场一样热闹起来。

这年夏天,大宁一门心思琢磨着组装一台黑白电视机和大伙分享外国影片。当时国内电子元器件质量参差不齐,那些电子管管脚弯弯曲曲,电阻阻值也不稳定,可把大宁给折腾坏了。但大宁可不是轻易认输的主儿,他拿着父亲给的电路图纸,反复对照,像个思维缜密的侦探,把每个零件的正确位置给找出来。陈父瞧见儿子那认真劲儿,搬来小板凳坐在大宁身旁,指着图纸上复杂的线路,耐心地讲解每个元件的作用和连接方式。母亲呢,就像个贴心的后勤部长,在一旁不时递上工具,轻声鼓励:“别着急,慢慢弄,你们爷俩肯定能行。”

最关键的是“管家婆”还不时拿出钱来,支持大宁购买电器零件。终于,大宁利用电容、电阻等电子元器件,成功组装出一台12英寸的黑白电视机。在那个年代,电视机绝对是奢侈品,谁家要有一台,邻居们都很眼馋。

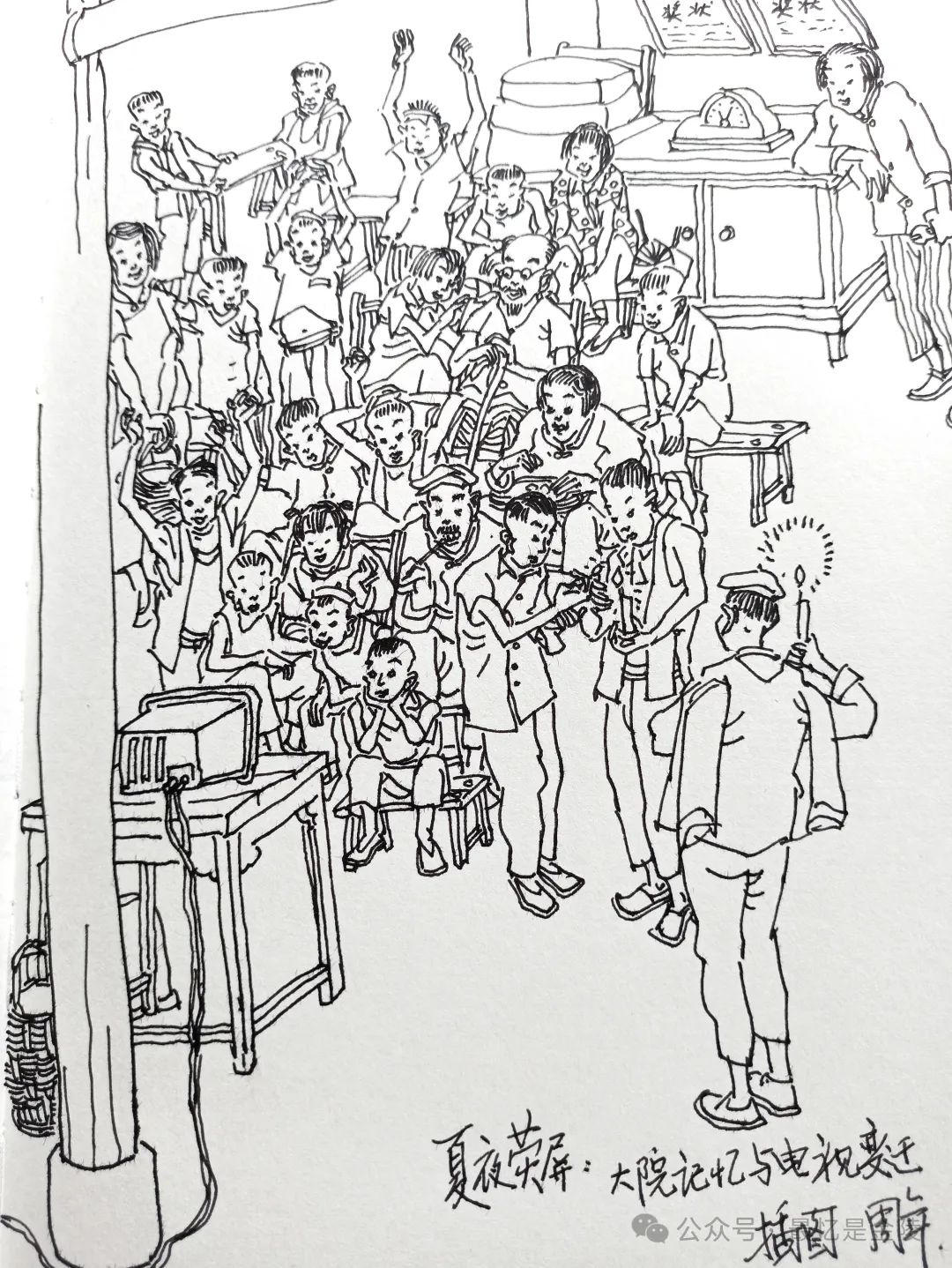

“大宁牌”黑白电视机一亮相,立即成了大伙的“视觉中心”,从此,陈家堂屋就成了大家的欢乐聚集地。入夏后,陈家把电视机高高地搁在堂屋的木箱上,让后排观众也能看得到。天还没全黑,邻居们就跟约好了似的,早早地扛着凳子就往陈家跑,把堂屋挤得那叫一个严实。前排人头挨着人头,后排踮脚伸脖,穿堂风里夹着汗腥味,大家全然不顾,看得那叫一个带劲儿。

那时电视机大多是电子管的,器件特别容易发热爆炸。大宁早有准备,他不知从哪个犄角旮旯淘来一台破电扇,捣鼓捣鼓居然修好了,放在电视机背后给它散热,前排的观众也能跟着沾点风。

有一天晚上,终于盼到播放日本电影《追捕》。电影放到杜丘驾机逃亡,陷入警察天罗地网,真由美当街放马搅局,驮着杜丘飞马左冲右突时,那气氛,紧张得像拉满的弓弦。张大爷眼睛瞪得像铜铃,嘴里的烟都忘了点,喃喃念叨:“这杜丘咋整哟”;李婶死死揪住衣角,身子恨不得钻进电视里帮他们解围;小孩子们也不停地嚷嚷:“快冲啊,别被抓住啦!”

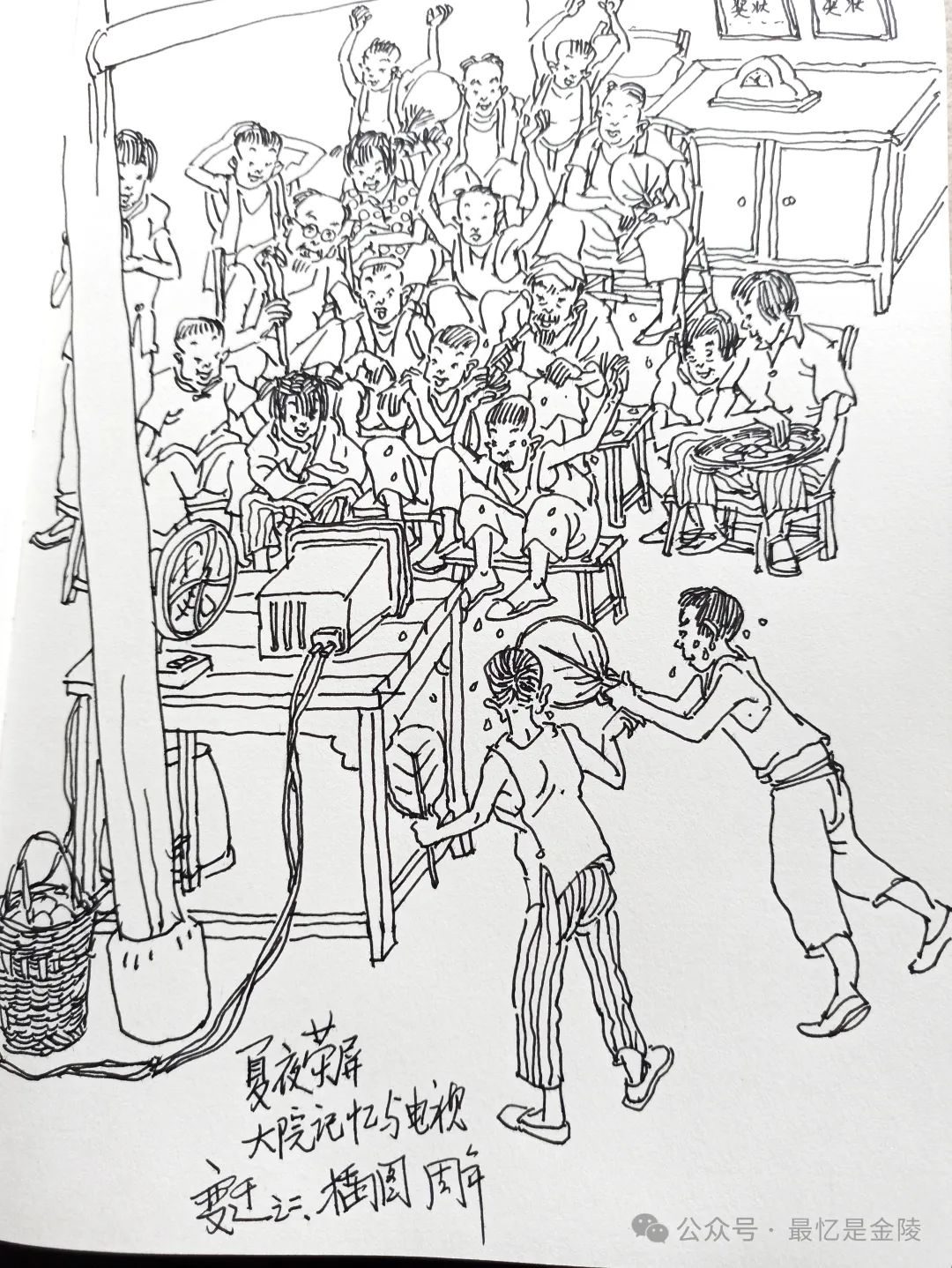

就在这节骨眼上,给电视机散热的电扇突然“罢工”了,不久,一股焦糊味扑鼻而来,漆包线烧了!电视里剧情正到高潮,激昂的主题曲“啦呀啦……”响起。人群瞬间炸开了锅,有人急着大嚷:“千万别在这时候坏呀!”我和大宁早就从座位上蹦了起来,抄起扇子就对着电视机背后一阵猛扇,汗水噼里啪啦地甩向观众……

随着时间一天天过去,每天晚上来看电视的人渐多,不仅把陈家堂屋挤得水泄不通,还在大院里留下了不少垃圾,影响到了大院居民原本平静的生活秩序。就在这么个情况下,隔壁邻居王老爷子闪亮登场了——王老爷子,头发花白,背有点驼,脸上的皱纹像被岁月精心雕刻过一样。他背着手,慢悠悠地走到大院公告栏前,眯着眼睛,一笔一划地更改了大院后门通道开放时间的告示,说即日起实行“夏时制”,把开放时间从“早6晚9”改成“早5晚8”,想限制院外街坊。这一下,可让陈家人尴尬了,大宁不知道该咋办,只好去找居委会李主任。

李主任是个热心肠,他中等身材,脸上总是挂着和蔼的笑容,给人一种特别可靠的感觉。一听大宁说的事儿,他把手里的茶杯一放,大手一挥,“走,咱去看看”,有点“小菜一碟”手到擒来的架势。李主任带着巷里一群积极分子,风风火火地赶到大院。大家齐心协力,把大院里堆杂物的破旧场棚给拆了,腾出一块空地,还留下了公用电线插座。从那以后,每晚大宁都会将电视机搬到空场播放。

王老爷子一看这情况,有点不好意思了,偷偷摸摸地把告示擦拭干净,还掏钱买了个电视荧屏放大器(塑料制品)。他笑着对大家说:“老喽,眼睛不中用啦,这放大器是老伴拿私房钱买的,就当我给大伙赔个不是了!”

于是,只要不下雨,大院里的电视机每天都会准时出场,从不怠惰。

不过,空场旁边有棵大枫杨树。一到晚上,满树毛辣子虫就跟下雨似的往人身上掉。大家每次看电视都得拿着伞、扇子、草帽各种“防御武器”,可即便这样,还是免不了有人被毛辣子虫蛰得身上红一块肿一块,时不时传来几声被蛰后的惊呼声。李主任知道后,通过街道联系到区绿化队,给树喷了两回杀虫剂,这才解决了问题。从此,大家就能安心在空场里看电视了。

时光流转,时代变了。如今,智能设备普及,手机、平板、电脑等凭借便携性和交互性,成了人们获取娱乐的首选。电视机虽不断向大屏、智能方向发展,但在家庭中的地位大不如前,开机率也逐年下降,一家人围坐追剧的热闹场景早已成了“往事”。

那些夏夜大杂院荧屏前的故事,是当年“远亲不如近邻”的佐证。在那个物质并不富裕的岁月里,一台小小黑白电视机就像一条纽带,把大伙紧紧联系在一起。曾经的平安喜乐,曾经的全神贯注和踮脚张望,无一不是质朴的邻里情,这友情就像陈年老酒,越品越有味儿。