在悠悠岁月长河中,连环画宛如一座记忆的宝库,承载着几代人的珍贵过往,散发着独有的文化魅力。回溯到上世纪20年代初,连环画文化在繁华的上海生根发芽,因其通俗易懂、画面生动,深受大众喜爱,人们亲切地称它为“小人书”。受这股文化热潮影响,小人书店在各个城市涌现,在南京的街头巷尾,此类书店亦如雨后春笋般冒了出来,成为城市中一道道充满文化气息的靓丽风景。

1949年春,南京解放。这座古城焕发出勃勃生机,连环画市场也随之迎来了前所未有的繁荣。一大批来自文化相对落后地区的农民涌入南京城,恰逢全国大力开展扫盲运动,他们怀揣着对知识的强烈渴望,尤其是《三国演义》《水浒传》等经典故事,早已烙在他们心间,突然能从连环画中得到印证,把“耳闻”变成“眼见”,大大激发了他们学习文化的兴趣,连环画成了他们获取知识的重要窗口。

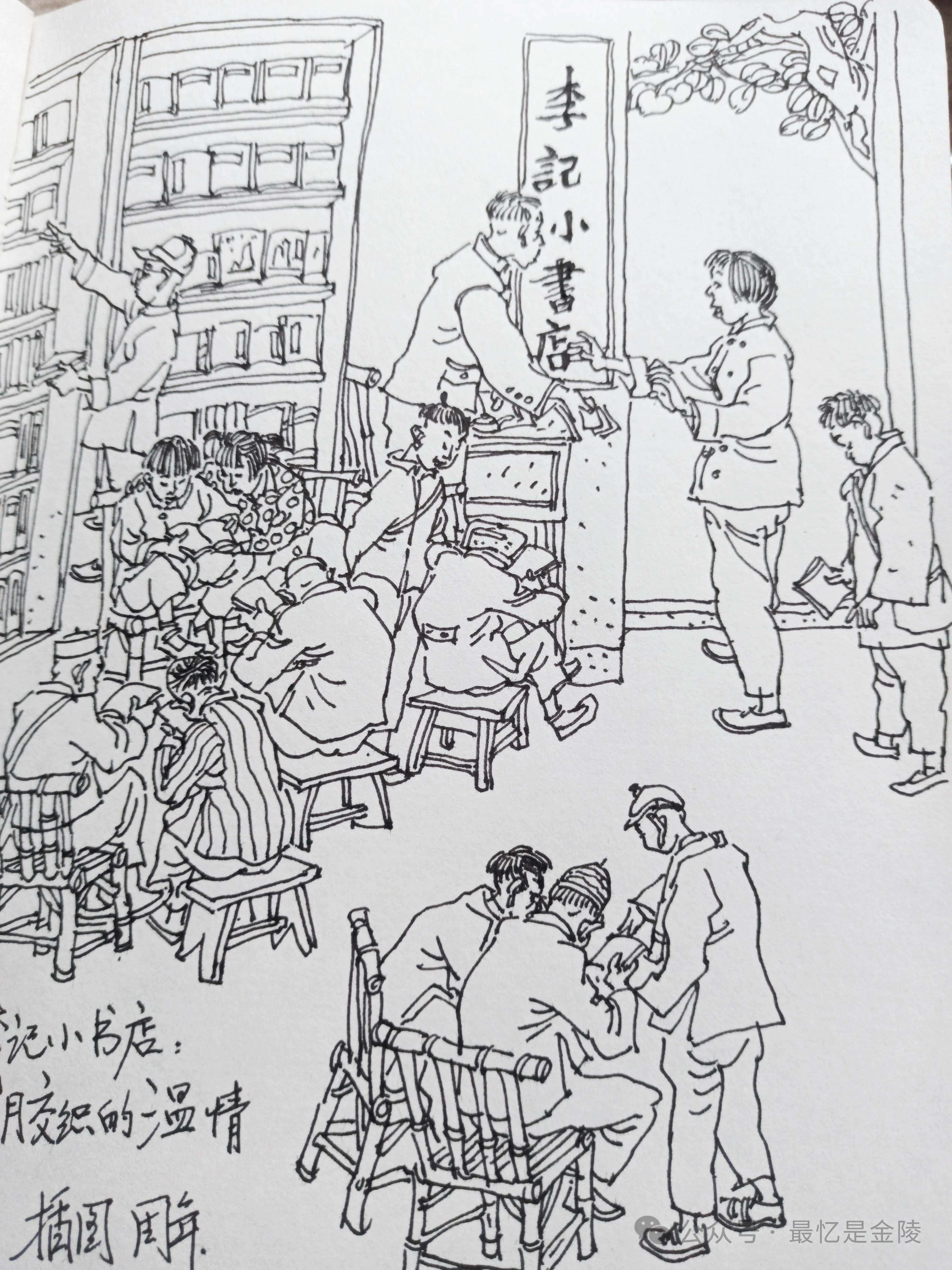

就在这股热潮之中,“李记小书店”在城南中华路悄然诞生。店老板李继高(化名),二十来岁,身形高挑,面庞棱角分明,一双大眼睛透着对未来的期许。这位有着初中文化的年轻人,对新生事物有着超乎常人的敏锐感知。双亲相继离世后,孑然一身的他变卖家中部分值钱物品,在城南中华路盘下一间十几平方米的门面房,开了一爿小书店,以此作为开启新生活的起点。

起初,凭借靠近夫子庙的优越地理位置,加之店内连环画种类齐全、更新频繁,李记小书店的收入足以维持生计。那几年,独自一人的李继高倒也过得知足。他常穿着洗得发白却整洁的中山装,穿梭于书架与顾客之间,脸上总是挂着笑容,给进店的顾客留下亲切印象。

然而,1954年夏天,一场暴雨突袭南京城。严重的内涝让整座城市连续数日浸泡在水中,“李记小书店”亦未能幸免。水退之后,书店内一片狼藉,书籍泡得肿胀变形,墙壁布满水渍,还散发着阵阵霉味。但李继高并未被困难击倒,他挽起袖子爬上房顶,一片一片仔细检查瓦片,精心修补漏雨之处;搭建隔棚、安装棚顶吊灯亮化环境;打造书架、进行网格化布局以及分类整理书籍。此外,他对每一本连环画都作了“二次包装”——用牛皮纸细心制作包皮,再用打蜡的纳鞋底线重新装订,一番整治后,书店焕然一新。

然而,改造后的书店生意并未能如李继高预期那样蒸蒸日上,反而日渐冷清。彼时,南京同各地城市一样加强户籍人口管理,众多在城里讨生活的农村人纷纷返乡,书店主要客源大幅减少。即便如此,李继高依旧坚守服务原则,每天早早开门,将玻璃窗擦拭得锃亮,用鸡毛掸子仔细掸去书架灰尘。他还免费为顾客提供热开水,在屋后隔墙设置小便池方便客人和路人。尽管如此,面向成年人的生意依旧愈发难做。

进入上世纪60年代,小书店的主要顾客转变为中小学生。在那个物资极度匮乏的年代,挣孩子们的钱谈何容易?李记小书店距离31中学、一女中以及中华路、金沙井小学直线距离均仅几百米。每天下午学校放学铃声响起,书店周围瞬间便热闹起来,进门看书的孩子交上1分钱,可以看完1本书;也有一次性交上3角“月钱”的,可以连续看上1个月。

当时,人们正为国家建设努力奋斗,生活普遍比较艰苦,大多数人被生活重担压得喘不过气,孩子们兜里是没什么零钱的,所以,能花钱看书的孩子并不多。透过小书店临街的玻璃门窗,李继高看到一双双充满渴望的小眼睛向店内张望,他的心就像被无形的手揪住。那些半大孩子,脸上满是羡慕与渴望,眼巴巴地望着坐在矮条凳上看连环画的小伙伴。

一日,一个名叫小飞的小学生引起了李继高的注意。小飞身形瘦小,头发略显凌乱,穿着大人旧衣服改小的衣裳。每次路过书店,他都会在窗外驻足许久,眼中满是对连环画的渴望。终于,在一个午后,小飞实在按捺不住,偷偷溜进了书店,拿起一本连环画便如饥似渴地读了起来。李继高发现后并未呵斥,而是悄悄观察。只见小飞时而眉头紧皱,时而嘴角上扬,完全沉浸在连环画的世界里。

过了好一会儿,李继高轻轻走到小飞身边,微微弯下腰轻声问:“孩子,你怎么没给钱就看书啊?”小飞吓得浑身一颤,手中的书差点掉落。他缓缓抬头,眼神充满恐惧与无助,低头小声说:“叔叔,我太想看了,可我没钱,不过我有吃早餐省下的粮票,给你行吗?”李继高看到粮票心中猛地一紧,深知收粮票属违法行为,若家长找上门来后果不堪设想。他眉头紧锁,眼神透露出犹豫与纠结。看到小飞那充满渴望又略带畏惧的眼神,他内心动摇了。他明白,在这艰难时期,连环画或许是孩子们为数不多的乐趣与获取知识的途径。最终,李继高心软了,轻轻叹了口气说:“孩子,你继续看吧。慢慢看,只要不影响你下午上课,我不催你!”小飞眼中满是愧疚与感激,用力点点头。李继高看着小飞,眼神满是慈爱,仿佛看到曾经同样渴望知识的自己。

没几天,小飞再次光临,却主动交上了3角“月钱”,让李继高倍感意外——小家伙哪里来的这么多钱?但他没有多问。“月钱”交了之后,小飞每天中午都会安静地坐在书店一角,沉浸在小人书知识的海洋之中。

有一天傍晚,天色渐暗,秋风瑟瑟。小书店正准备晚间营业,李继高不经意抬头,看见门口站着一位身着朴素的年轻妇人。她身材单薄,穿着洗得发白的双排扣制服,衣服褶皱诉说着生活的艰辛。她面容消瘦,带着一丝疲惫。她的身后站着小飞。李继高心中“咯噔”一下,心想自己担心的事还是发生了。他赶忙从抽屉拿出折好的3张1角钱钞票,故意提高声音说:“这是小孩子交的月钱,他每天中午都能在这儿看小人书。我先说清楚,这钱是你孩子保证说是家长给的。要是觉得不合适,你就拿回去,只要这钱不是孩子偷的,希望你不要惩罚他!”

听罢妇人赶忙说道:“只要不是拿粮票换的就好!”她声音颤抖,眼中隐隐闪着泪花:“既然我家小孩每天中午都在这儿看书,做妈的就放心了!这钱本来是给孩子交红领巾的费用,他这次没有被少先队选上,我就同意他把这钱花在看书学习上。要是他爸还在,我想他也会支持的。要是月租书钱不够,我再补上。带孩子来就一个请求,希望您多留意,让他看知识点多的书。”说完,妇人牵着孩子的手转身离去。李继高望着母子离去的背影,心中感慨万千,想到这孤儿寡母生活不易。

后来,李继高打听得知,妇人姓孙,在三山街一家誊抄印务社工作,丈夫前不久因病去世,如今和惟一的儿子住在不远的中山南路一处老宅。在这个艰难时代,每个人都为生活奋力拼搏,这位母亲为孩子学习如此付出,让李继高对他们母子多了一份格外的关注与照顾。此后,李继高总会特意为他挑选适合他那个年龄段且知识点丰富的连环画。

有一天,李继高在关门打烊时突然发现自己挂在书架上被雨水淋湿的旧外套不见了,前后找了几遍也未能找到。第3天,小飞一早就来到店里,小手上捧着一个用报纸包着的东西:“叔叔,给你!”李继高打开一看,是那件外套,已经被洗得干干净净。小飞走后,他穿上外套时,发现原先破损的口袋一角和袖口已经被缝补好了——一定是小飞将湿衣服带回家,他妈妈洗干净并补好的。李继高望着远去的小飞,心里充满了感激。

春去夏至,到了端午节,小飞再次一早登门,送来了4只热粽子:“叔叔,我妈说要趁热吃,吃冷的胃会痛的!”说完转身,飞也似地跑着上学去了。望着粽子,李继高内心久久不能平复,仿佛看到了这对母子对自己别样的关心。

时光流转,国家经济逐渐好转,人们生活水平日益提高。那时孩子们学习压力相对较小,放学后大多时间用于玩耍,小书店对他们吸引力愈发强烈。生活条件好的家庭,家长会主动给孩子零花钱鼓励看小人书增长见识。生活困难家庭的孩子,也总有办法挣小钱,比如把家里淘米水、洗碗水、变质的剩汤残渣积攒在钵子里,近郊农村有养猪户进城挨家收泔水,能换一两分钱。更有一些身体结实些的孩子放学后会在桥下等候,用专门背绳帮拉货板车上桥坡,干两三个小时能挣上毛把钱。日积月累,当孩子将钱如数上缴家长后,也总会得到些零钱用于看书。

当年,学校门口有人摆起露天小书摊,学生花1分钱租张矮板凳,挑1本心仪的连环画,像小爷似地翘起小腿阅读。但1人借书只能1人看,许多学生觉得不划算。因此,他们会结伴到室内小人书店——因为同样花1分钱,却能多看几本小书。

常常是这样的场景:一群孩子陆续进店,因屋子狭小,条凳狭长,学生看似各自进店,一人花1分钱借1本书,却常常几个孩子挤在一起,互相交换着轮流阅读。这样,1分钱就能看上好几本书了。小书店老板顾此失彼,即便有十八双眼睛也难看管。无奈之下,有些开店的在这个时间段宁愿关门,将生意让给露天小书摊。

但李继高并未气馁,他深知小书店对孩子们的重要意义,整日思索如何既能满足孩子们阅读需求,又能维持书店经营。他时常坐在书店角落,边整理书籍边思考办法。

后来,李继高想出一个办法。他每周日在书店的后院葡萄架下举办小型读书分享会,让孩子们聚在一起分享读过的连环画故事。每次活动,他会提前精心布置书店,摆好桌椅,准备好茶缸与白开水。活动当天,孩子们早早来到书店,脸上洋溢兴奋与期待。分享会上,孩子们踊跃发言,有的讲起故事绘声绘色,仿佛自己就是书中主角。小飞天生腼腆,但在大家鼓励下也勇敢站起来分享。李继高在一旁微笑倾听,不时给予指导与鼓励。为激励孩子们积极参与,他还准备了小奖品,如精美的连环画或铅笔、橡皮之类。

此活动一经推出,便受到孩子们的欢迎,生意又有了新起色。

在这个过程中,小飞的阅读和表达能力不断提升,在学校作文比赛中屡次获奖。李继高看着小飞成长,心中满是欣慰,与小飞母亲孙女士交流愈发频繁。他们从最初关心小飞学习,逐渐聊到生活点滴,彼此了解得越来越深,感情在不经意间慢慢升温。李继高与孙女士交流时,真诚而专注,倾听她讲述的生活琐事,也分享自己书店经营趣事,氛围温馨而融洽。

时至上世纪80年代,在改革开放中,人们的生活水平不断提升,文化市场也发生了翻天覆地的变化。随着电视机的日益普及,外国动漫影视作品如潮水般涌入,迅速抢占了连环画市场,曾经热闹的街边小书店日趋萎缩。李记小书店虽地处闹市区,人来人往,但也逐渐失去了顾客,入不敷出。李继高看着冷冷清清的书店,心中满是无奈与不舍。他时常在空荡荡的书店踱步,眼神透露出迷茫与失落。

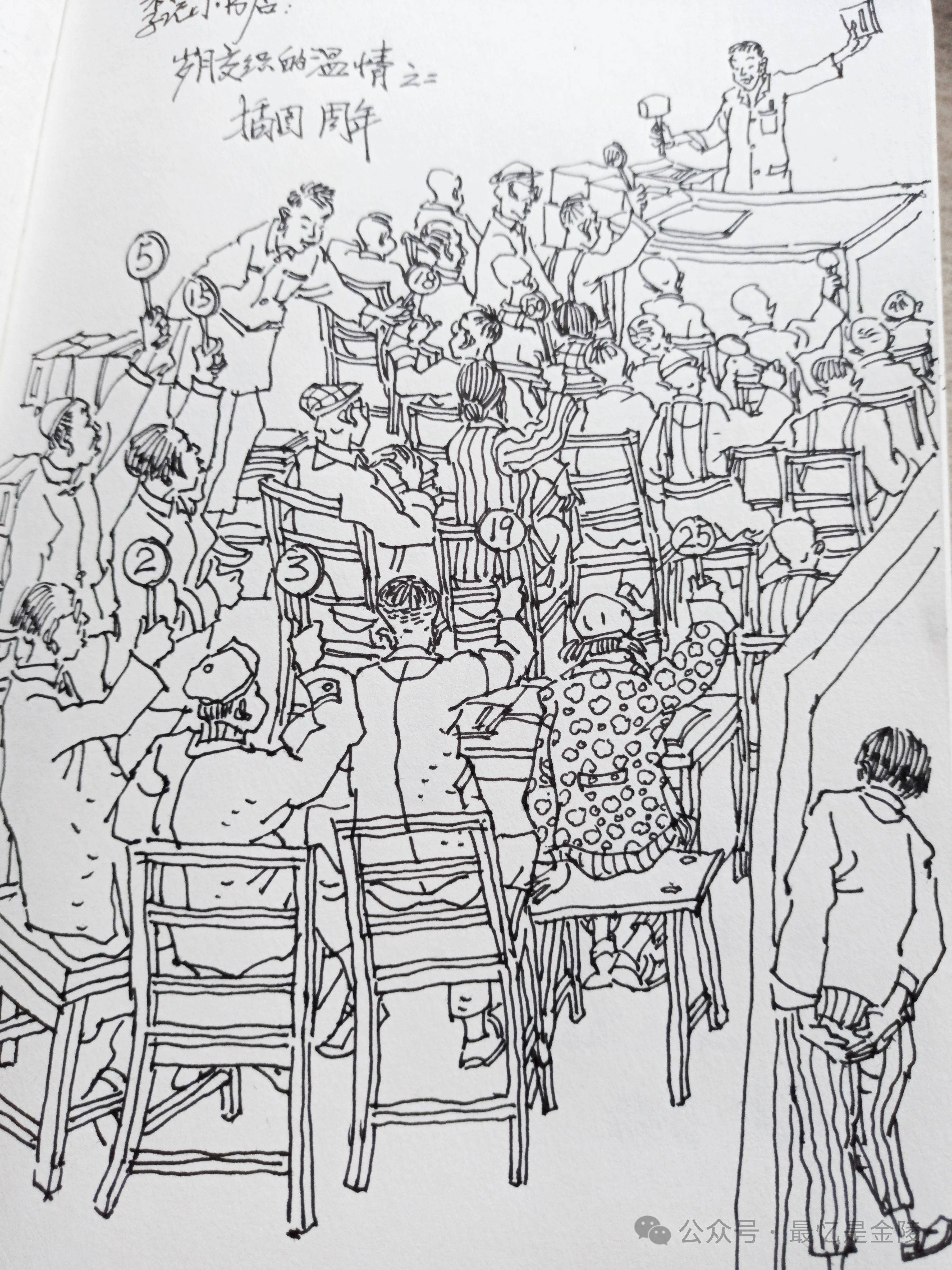

就在李继高为书店的未来发愁之际,转机出现。小飞大学毕业后,在市里一家古籍出版社工作。他从母亲那得知李继高为书店困境忧心忡忡,便想帮帮他。小飞利用在出版社的人脉资源,联系收藏爱好者,将李记小书店里承载无数人回忆的连环画整理分类,主持代办了一场小型连环画拍卖会。拍卖会的消息传出后,引起众多连环画爱好者和收藏家关注。

拍卖会当天,现场热闹非凡。人们对充满年代感的连环画表现出浓厚兴趣,竞拍价格一路飙升。最终,这些连环画拍出了让人意想不到的高价。李继高不仅解决书店经营难题,还获得一笔可观收入。

在拍卖会现场,李继高在人群中看到了孙女士的身影,两人双目意会。当他看着小飞全身心地投入竞拍活动,从自身小时候看小人书的经历讲到连环画对自己成长的帮助,引发全场的共鸣。此情此景,让李继高心中感慨万千,眼中闪烁激动泪花。他知道,这不仅是书店转机,更是他人生重要转折点。

在共同面对书店困境与解决问题过程中,李继高与孙女士相互扶持,感情愈发深厚。小飞看到两个长辈如此契合,自然是百分之两百的赞同。后来,小飞跳槽到上海一家大书店担任管理人员后,将母亲和李继高接到沪上,成为幸福和睦的一家人。

岁月悠悠,李记小书店虽已消失在历史长河中,但其人其事如同一颗璀璨明珠,在这片土地上永恒流传。它见证了时代沧桑巨变,它曾承载着无数金陵城南人童年欢乐与梦想,更以独特方式谱写出李继高与孙女士母子因书结缘、因爱相伴的美好篇章。

这段佳话,已然成为人们心中温暖的共同记忆。