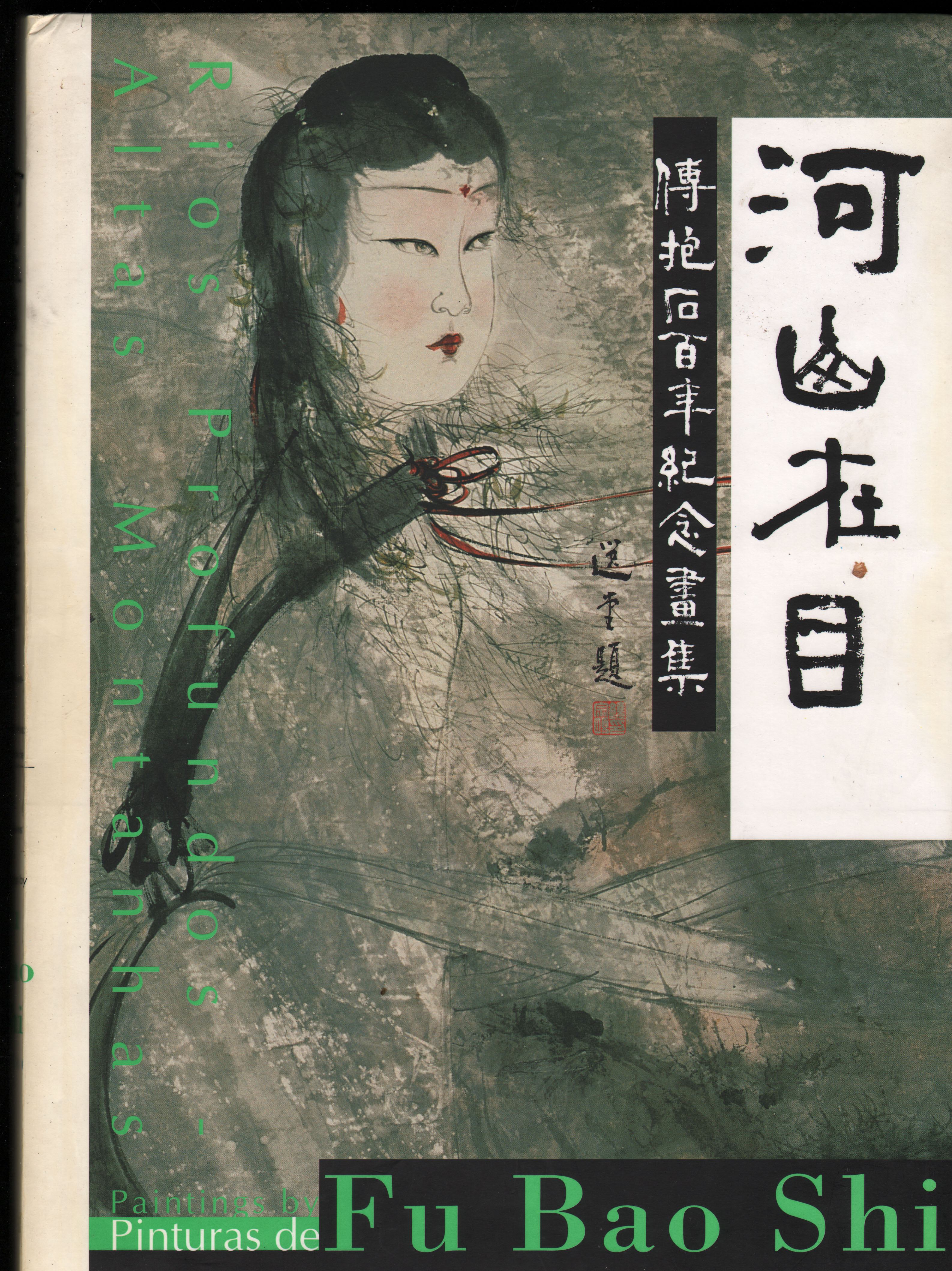

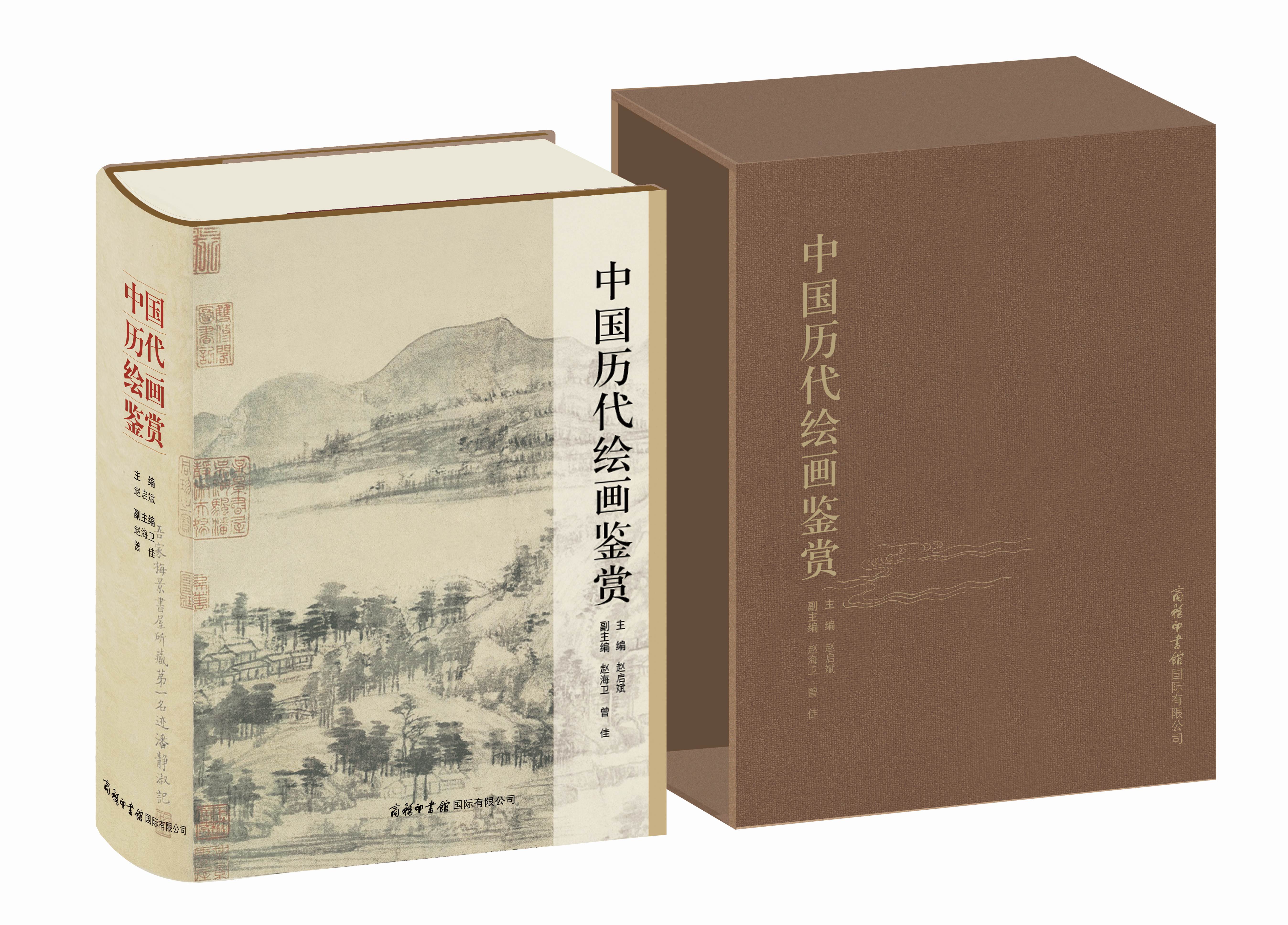

赵启斌,南京博物院古代艺术研究所书画研究员,中国书法家协会会员,江苏省美术家协会会员,诗人,美术史论家,书法家,是一位博学多闻的学者。数十年间,他曾经先后出版《中国画像砖全集——全国其他地区画像砖》、《折冲东西》、《中国历代绘画鉴赏》、《江山高隐》、《林散之书画论稿》 以及与人合著的《中国雨花石鉴赏与研究》、《雨花石艺》、《雨花石志》,编撰《傅抱石信息资料》十册,二十余年来发表论文数百篇,总文字达一千万余字,硕果累累,是一位学有所成的美术史领域的新一代专家、文博学者。

因缘巧合 初识赵启斌

与赵启斌相识实属偶然,2001 年的一天,我应《中国文物报》华东发行站的约稿写了一篇稿件。写成以后,为更有把握,找到南京博物院徐湖平院长,请其对所写稿件把关。他公务繁忙,分身乏术,但对我的要求很看重,立即打电话给古代艺术所的赵启斌,让他到办公室来一下。徐院长向我介绍说:这是我们单位引进的人才,他是南京艺术学院毕业的大学生,是博士生导师林树中教授的肋手,曾致力于古代绘画的研究,完成了散佚在海外中国绘画目录的编辑工作以及海外藏历代绘画目录数万条的编撰,达一百十余万字。与所参与编撰工作小组一起完成《海外藏中国历代名画》(八卷本),1998年在湖南美术出版社出版,引起社会很大的反响,曾被国家领导人作为国礼赠送美国国会图书馆和美国总统各一套,很了不起。你的文章如果由他来把关,一定不错。自此以后,我们就开始了密切的交往,一直保持到现在,见证了他的学术成长历程。

慧眼识珠的南京博物院院长

据徐湖平院长说,他曾先后在不同场合听到南京博物院古代艺术研究所郑奇所长、南京艺术学院林树中教授、周积寅教授、周京新院长的介绍,说赵启斌是一位非常勤奋、知识渊博的学生,难得的美术研究人才,一直致力于学术研究,并准备研究生应试,因而没有落实单位,如能到南京博物院来工作,专业对口,必能走出一条新路,有所作为。特殊人才特殊处理,不必要遵循研究生培养模式,按部就班。听到大家的介绍,又看到郑奇所长等一批专家学者的推荐书,雷厉风行的徐湖平院长带领郑奇驱车数十里专程到南京西郊长江与夹江之间的江心洲去看望赵启斌,在赵启斌租住的房舍内见到了他本人,听其介绍自己的求学经历和家庭境况。他显然受祖辈的影响,热爱读书和研究工作,尤其对美术研究有强烈的爱好。赵启斌在1993 年通过高考进入了南京艺术学院美术史论专业学习,大学毕业后受到了林树中教授的青睐,邀请其参加《海外藏中国历代名画》(八卷本)的编撰工作。赵启斌作为学术助理全身心配合林树中教授,在编撰团队的共同努力下,《海外藏中国历代名画》(八卷本)终于由湖南省美术出版社顺利结项出版。该书共收录三千余件古代名画,都是因战乱以及各种原因流失海外的我国历代绘画经典之作,成为海外诸国公、私机构收藏的珍品。林树中教授16年来耗费大量精力收集到的珍贵资料,赵启斌都得以一一过目,进一步开阔了眼界,夯实了艺术研究工作的基础,为今后独立从事学术研究进一步作出了坚实的准备。赵启斌拿出了该书赠送徐湖平院长,徐院长当即指示南京博物院图书馆收下这套丛书供大家作为工具书供全院使用,并按书的定价付款给赵启斌。不久在徐院长的关心下,赵启斌也接到了去南京博物院工作的通知,从兹获得了研究的平台优势,迅速成长起来。

不用扬鞭自奋蹄

我与赵启斌交往的二十多年中,发现他对学术研究的主动性、积极牲是常人难以企及的,每天起五更睡半夜伏案工作,这种工作干劲、工作积极性确实令人感动、震撼。我观察他对物质生活的要求不高,对学习研究的环境要求也不高,他所居的斗室仅容一张床,没有书桌,他在进行书法艺术创作时就把斗室的门板折下,用两张橙子支着门板,在室外进行书法创作。半夜醒后毫不懈怠立即进入办公室在电脑上展开中国美术史领域的相关专题研究,撰写专业文章和研究论文。他在开展学习、研究工作中体会到要想提高学问,必须读万卷书、行万里路才行,要不断地坚持学和问才能有所进步。他向我提出请求,方便的情况下,能否拜访一些专家学者,向前辈学习,向本职工作有建树的专家学习?二十多年来我常带他出去走走,拜访我所熟悉的书画名家和研究专家,让他开阔学术眼界,曾经先后引荐了南京博物院老院长梁白泉、南京博物院考古专家罗宗真、江苏省美术馆馆长朱葵、江苏省美术馆副馆长中国艺委会副主任马鸿增、江苏省美术家协会秘书长、副主席尹石、傅抱石公子傅二石、林散之弟子桑作楷、林散之研究会顾问王成武、中国致公党江苏主委米其智、副主委吉文辉、金鼎云艺术总经理徐晓燕等人,对拜访的一些专家学者进行过视频摄像访谈,从他们身上多学知识,领导、专家学者和前辈们对他的学术研究,对他的成长确实给予了相当的帮助和支持。不仅如此,我也非常留意搜集文献资料,供他研究使用,我的一套二十五史转手赠与他,认为比在我这里更能发挥它们的作用,果不其然,在他的研究中发挥了不小的基础性支撑作用,我也很欣慰。

初出茅庐,崭露头角

2004 年 9 月 16 日,赵启斌收到了辽宁省博物馆发出的邀请函,邀请他于 2004 年 11 月 12 日——14 日参加该馆新馆落成暨中国古代书画国际学术研讨会,并向大会提交论文一篇。接到邀请后他暗下决心认真准备,一定要交出一个满意答卷,给南京博物院争光。经过认真思考,最后将论文的内容选定为辽宁省博物馆的《商山四皓、会昌九老图》作为学术研究对象,撰写研究论文参加本次国际学术研讨会活动。这次“中国古代书画国际学术研讨会”在新落成的辽博学术报告厅举行,会议由辽宁省博物馆卸任老馆长德高望重的杨仁恺先生主持,他是一位为研究保护中国书画做出了杰出贡献的文博专家。赵启斌作为一位文博界的青年专家与老先生们一起参与盛会,确实是难得的机遇,极大地提振了他的学术信心。他参会的《商山四皓、会昌九老图》介绍了秦未商山的四位高士和唐代末年会昌九位官休病退老者与僧人于庭院休闲生活场景。商山四皓分别为东园公、绮里季、夏黄公、甪里先生四人,皆耄耋老人,须眉皓白隐居于高山,时称“商山四皓”。会昌九老则分别为刑部尚书白居易、怀州司马胡杲、卫尉卿吉皎、右龙武军长史郑据、慈州刺史刘真、侍御史内供奉卢贞、永州刺史张浑、洛中遗老李元爽及僧人如满九人。《石渠宝笈续编》著录其为宋代画家李公麟所作。赵启斌在其论文中介绍了该画的意义及其价值,论述了“商山四皓”、“会昌九老”的典故及历代《商山四皓图》、《寿星图》、《九如图》、《会昌九老图》绘制图谱及创作的社会文化背景,认为北宋退休官员兴起的耆年之会、文人雅集推动了此一绘画专题的盛行,孝道思想及我国特定的历史、社会、文化心理是此一类老人题材的创作依据和精神源泉,历代画家创作不绝于缕。他的论文得到了与会专家的好评,作为辽宁省博物馆活动专辑的三篇专题之一被《文物天地》收录进来。赵启斌东北学术之行为辽宁省博物馆馆的藏品研究做出了贡献,也为南京博物院赢得了荣誉。

大气沉雄

赵启斌在中国美术史研究领域有很深的造谐,出版了很多书籍,在书法创作上也取得了优异的成绩,他曾先后在江苏南京市、山东枣庄市、广东广州市、湖南齐白石艺术馆举办了多场书法展出,2024 年在新华传媒艺术馆推出了由江南时报社主办、江苏新华文投、江苏致公书画院联合承办的“大气沉雄——赵启斌书法、美术研究汇报展”,进一步彰显出他的艺术个性,朴素无华而坚韧,也谦虚地向社会介绍了他的学术研究工作。江苏省书法家协会副主席刘灿铭、南京艺术学院党委副书记李向民、江苏省政协副秘书长、省致公党副主委高健、南京博物院原党委副书记嵇亚林、江南时报社社长管云林、江苏省书法家协会黄正明、金丹副主席参加了他的开幕式活动,对他的书法、美术研究成果给予高度评价。我获知他将在新华传媒艺术馆举办展出活动这一消息后,我找出了一件珍藏二十多年的玛瑙璧,名为“神来之笔”参加盛会,以示祝贺。“神来之笔”为我22 年前所得雨花石,因其形神俱佳非常喜爱,珍藏至今。细思赵启斌研究中国美术史论文字已达千万字,书法造诣历经数十年全凭一支笔纵横驰骋进入佳境,以此“神来之笔”相赠,可谓宝剑赠英雄。该璧居中处清晰可见一支毛笔有笔毫 、笔杆,我为此件“神来之笔”玛瑙璧拍了照片并配了释文,想用释文与大家分享赵启斌获得如此成绩的喜悦,同时做为此文的结尾。(周德麟)