书法道心本体的现代审视

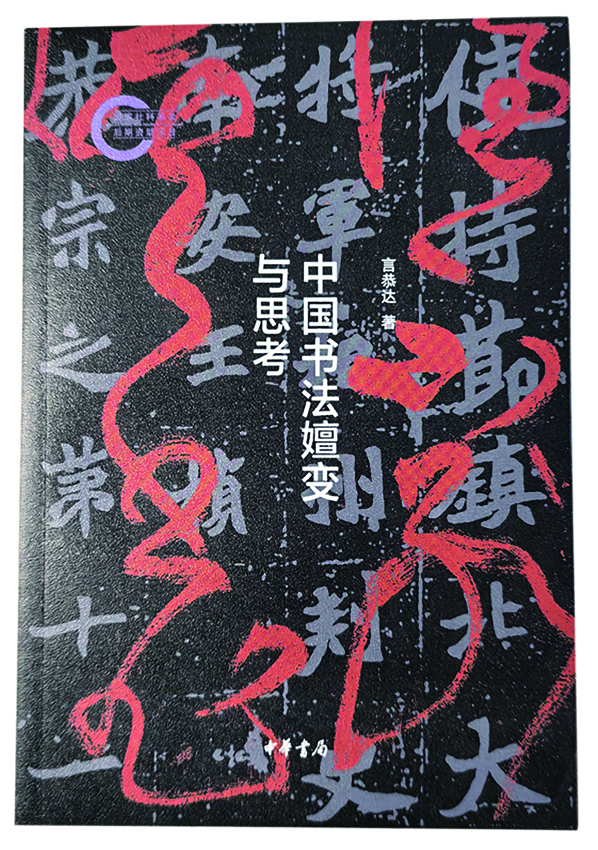

——言恭达《中国书法嬗变与思考》读后

□ 彭庆阳

彭庆阳,中国文艺评论家协会会员,抱云堂书院副秘书长。主要从事艺术评论、书法理论学习与研究工作。第七届“啄木鸟杯”中国文艺评论年度推优活动入围终评。

“本体”是我国古代哲学的根本范畴,是指探究天地万物产生、存在、发展变化的根本原因和根本依据。书法艺术审美的使命与功能的实现,离不开书法本体,这是因为书法美学的特征具有文化性、笔墨性和时代性。关于笔墨性的一切研究指向与方法都必须围绕艺术本体来进行,正如言先生在《书学散步》中所识“高端性必须坚持艺术本体”,从而“在确认本体的恒定中实现全方位的可持续发展”(沈鹏语)。可以说,书法本体是书法赖以传承和发展的最为本质的力量,本体研究是书法研究的主流、主体和正途。正视、反思本体的存在,清醒地看待古今书法流变及人文艺术的发展规律,从而正视、反思、修正自我艺术观念和修养道路。

数十年来,言先生在书法学习、创作及书法组织、教育、传播的同时,也深入书法理论的研究。他在《中国书法嬗变与思考》一书中以高度的历史责任感和使命感,提出了当代中国书法的文化嬗变与本体构建方面的问题并给出了答案。书中详实而又系统地“对书法本体和作品本体的起源作理论阐述,厘清中国书法以人为本、文质相生、固质耀文审美理念的确立过程”(前言)。言先生将中国书法本体论分为道心本体、行为本体和形器本体三个层面,分别从书法艺术观念、书者及其创作行为、笔墨技法三个角度展开阐释,说道:

基于对心、手、眼问题的初步把握,我们可将书法艺术的本体相应划分为三个层面:一是不可见的心悟或神气,体现为法道本心、中庸自然、趋时知变的思想理念,主要针对书法艺术观念而言。二是围绕人手的挥运,显示为主体游艺于斯、尽性显情、驻足日常的行为情态,主要针对书法创作行为而论。三是视觉可感的形质,以形器之用、笔法墨法、字篇形势为主,主要针对作品而论。三者可分别称为道心本体、行为本体和形器本体。(113页)

言先生认为道心本体是中国书法玄妙之道的核心精神。以道来涵养自己,可修心、怡情、养性,有了道就获得了人之所以为人的价值意义,从而在艺术创作中能够以守正创新来“着力赓续中华文脉、推动中华优秀传统文化创造性转化和创新性发展”。

“道心”是一个古老的话题。道心是一种人生修养境界,也是一种美学原则。中国书法的本质在于超越技法而直指心性的文化审美,从中展现出生命的境界和哲学的意蕴。我们经常讲中国书法的学习、创造要达到书以载道的高度,必定要以道心呈现于艺术作品之中,也就是言先生提出的“以道为师,以心为源”之法道本心。刘熙载《书概》云:“学书者有二观:曰观物,曰观我。观物以类情,观我以通德。”“观物”是与天为徒,师法自然,这是“法道”;“观我”是进行自身的观照和内省,印证心源,这是“本心”。“观物”要通于本心的神明之德,“观我”要有法道的自然之情,“二者最终依托主体实践、依托人的性情而实现。”(127页)因此,言先生所说的法道本心,是再次强调了书法中要有天人合一的老庄理想及其“虚静”“坐忘”的审美意趣。

于书者来说,“本心”就是自我的精神思想、情感心灵等主观情思以及对书法所秉承的艺术观念。从书法美学理念讲,道心是多元的,内涵丰富,其中重要的一点就是对“意”的追求。言先生认为:“中国书法注重写意性,写意精神是书法艺术‘道’的精神。传统老庄之道,本质上是最高的艺术精神。”(《书学散步》)清人刘熙载把《周易》中的“意”“象”说引入书法艺术审美,在《书概》开篇即指出:“圣人作《易》,立象以尽意。意,先天,书之本也;象,后天,书之用也。”指出书法的本质就是“意”“象”。“象”是具体有形的书写痕迹,有着功能性和表现性。人们在书法创作、欣赏的过程中直观的是书象,而品味领悟的是由“象”传达出的书者的思想、愿望、情感、趣味等有着综合内涵的“意”。“象”是手段,“意”是目的——“象”的成立不是为其本身,而是为了尽意,所以,“但凡高明的书家都是从写形寓意,挖掘深层内涵,到达写神善心之境地,达其性情,形其哀乐,状物抒怀!”(《书学散步》)

言先生在《全球化语境下的审美转型与文化自觉》一文中指出:

王羲之写《兰亭序》“志气和平,不激不厉”的飘逸脱俗的神韵是东晋士大夫顺随自然的道家思想的表现;颜真卿追祭从侄季明匆匆草就了“天下第二行书”《祭侄稿》,他有感于巢倾卵覆的巨大悲愤,览于 文,显于书,进入感性的忘我境界;苏东坡《寒食帖》中将颠沛流放的苦愤倾注于艰涩豪迈的笔触;杨凝式《神仙起居法》道出作者佯狂避世的深切悲哀……(《抱云堂艺评》)

刘熙载《书概》云:“扬子以书为心画,故书也者,心学也。心不若人而欲书之过人,其勤而无所也宜矣。”元人郝经《陵川集》云:“书法即心法。”盛熙明《法书考》云:“夫书者,心之迹也。”项穆受明代阳明心学的影响,推崇“心外无物”而提出“书者,心也”的论断,发展了扬雄的“心画”说。把书法易为“心法”“心学”,是中国古代书法史中最重要的思想观念之一,无不强调了书法艺术中“意”的重要性,归根结底还是对书法道心本体的高度重视。

我们说中国之美,其一就美在艺境,书法艺术则是中国审美精神的具象呈现,其内便是意象思维的使然。言先生说:“中国书法的本体精神是写意精神,它是中华民族的精神所决定的。‘写意精神’决定了中国书法的艺术思维形式必然是意象思维。”“中国书法注重书写性,写意精神是书法艺术‘道’的精神。”(《抱云堂艺思录》)这是把道心本体具体落实到书法实践中,强调的是书者在讲究书法形式美的同时,更讲究书法写意精神的追求,注重内在的精神本质,即形在意在,形意不分,以突出中国书法艺术的精髓,这也是中国书法的核心价值。

从根本上来说,各个艺术门类的最高境界在道的层面都是相通的。“道心”不仅存在于书法、绘画等造型艺术中,也存在于音乐、舞蹈等表演艺术及诗词、散文等语言艺术中。因此,写意是书法与姊妹艺术共通的语言。强调道心本体,实际上也是对传统书法的回归,因为在传统书法中是以书法为修养的,而当代书法则是以书法为专业。书者在创作过程中应注重写意,将思想情感融入墨迹,让观者通过视觉可感的形器本体感受到书作的道心本体及其文化品格向度。

言先生说:“‘为人生而艺术’,是每一位中国书画艺术家应有的哲学态度与文化立场。”(《书学散步》)相对于特别重视形式之美,强调纯美的艺术形式营构的“为艺术而艺术”这一西方美学观点,“为人生而艺术”是以艺术来陶冶人生,连贯艺术与社会生活、历史条件的关系,这才是中国艺术的正统。“为人生而艺术”出于孔子的艺术所识,强调人格修养要通于天下国家,这是儒家的传统,也是儒道真正的艺术精神。言先生说:“传世的经典作品可以说都是‘为人生的艺术’。也就是说,艺术的‘人文性’,它的‘人本主义’将永远超越艺术本体的技法层面而作为人类历史的文化记忆积累下来,成为经典的历史文化遗产。”(《书学散步》)可见言先生对书法道心本体的推重,也说明了“为人生而艺术”是中国文化的特性。

关于书法艺术审美之特征,言先生总结为“向内、重和、尚简、贵神”。所谓“向内”,就是说包括书法艺术在内的所有中国文化艺术、中华文明的价值取向既不向外,也不向上,而是向内的。然当下书法发展的流弊则是向外,过于追求外在的形式感和视觉效果。这就是说中国书法在继承创新的过程中,道心本体的失落已成为不争的事实。对此,言先生也在书中剖析道:

某种程度上,中国当代书法面临的最大难题,不是形质技巧的探索,而是如何远承古人、合乎时代情理的风神骨气的传达,其关键,又是中国当代书法能够从传统书论道心本体、行为本体和形器本体中,发展出新时代的书法艺术哲学,以其引导书法创作和书法批评。(前言)

“见微知著,睹始知终。”单从“道心本体”这一金针度人的书法真谛就不难看出,《中国书法嬗变与思考》是一本优质的纯学术著作,其义理博大、哲思精深,但不游辞浮说,而是能基于老庄哲学,依据传统文论、艺论,并能当随时代,言之有物、有序、有理、有情,令人掩卷深思。