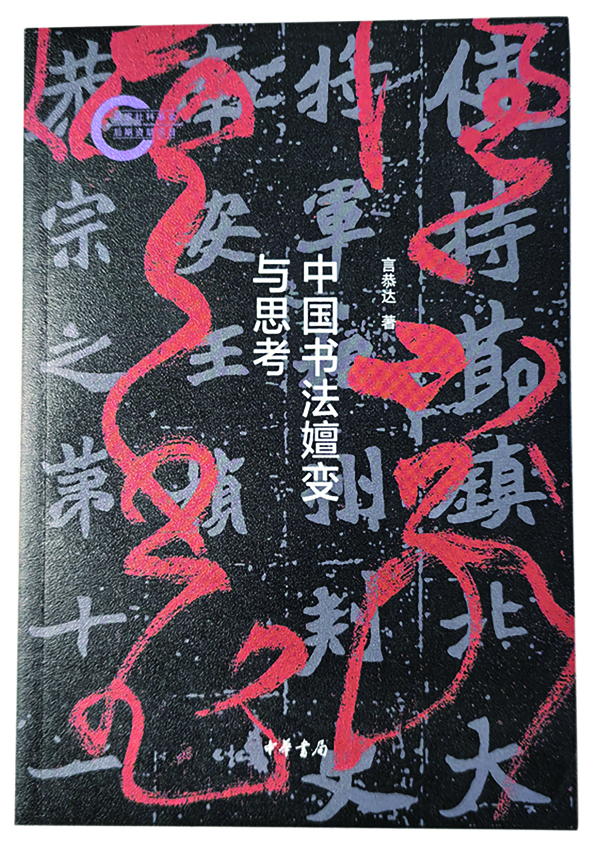

中国当代书法理论建构的新收获

——言恭达《中国书法嬗变与思考》简评

□ 陈池瑜

陈池瑜,首都师范大学特聘教授、清华大学美术学院教授,中国艺术学理论学会艺术评论专委会会长、(全国)教育书画协会高等书法教育分会顾问。

中国书画,是中国民族艺术和传统文化的精华,且在当代焕发出新的生命力。言恭达先生是我国当代著名书法家,并在政府文化部门和书画协会群团组织担任过领导职务,亲历了中国当代书法创作的发展与书法批评及理论的演变过程。他在书法创作与书法活动的实践中,勤于思考,撰写论文、创作诗词,对中国书法史及嬗变规律进行探讨,对书法本体、当代书法思潮与创作、批评中的问题等进行深入研究,撰写了20多万字的专著《中国书法嬗变与思考》,助力构建中国当代书法理论。言恭达在当代书法创作、书法展览等活动的组织、书法理论研究三个方面,均作出了积极的贡献。

《中国书法嬗变与思考》与一般书法史著作不同,着重点是从文化的角度,审视中国书法史发展变化的规律,以供当代书法创作发展借鉴。唐代孙过庭《书谱》论到“质以代兴,妍因俗易”,将书法变革看成是时代与文化风俗的变化使然,“驰骛沿革,物理常然”,将南朝时期书法变化的特点“古质今妍”看成是常情常理。言恭达通过对《论书表》和《书谱》的研究,认为时代的更迭将引起书法的新变,而这一变化要“古不乖时,今不同弊”。言恭达提出,书法的嬗变,要合乎书法本体规律,符合时代精神需求,不能因求妍猎奇的趣味而违背书法发展的本体规律。作者通过分析古代书家书论思想,来警示当代书法创作。

该书引用宋代张耒对宋初书坛的看法及元代赵孟頫对唐五代书法的评论进行分析,发表了对当代书法现状的思考。言恭达通过阐述历史上书法兴废的案例,总结出书法嬗变的规律,认为不同时代书法的推陈出新需要上百年的时间积累,并联系20世纪中国书法的发展,指出在20世纪上半叶,由于战争不断,“宜不暇矣”,下半叶则受国内外文化思潮的影响,出现过停顿,当代书法辐射出热度,形成不少“现象”,“未尝不是一种复兴的态势”。此外,作者还从古代书法嬗变中,体悟到把握书法艺术时代语境的辩证思维——在历史发展的变革时代,众体间出,名家辈出,这是物质和精神发展不平衡规律,亦是艺术自律性的体现,“故大道衰而有书,利害萌而有契”(张怀瓘《书断》)。千年明镜,照之不陂,言恭达对当代书法充满信心:“我们相信,既有时代赋予的新契机,又有艺术的自律发展,及所有热爱者的理性批判和建设,当代书法亦将大浪淘沙,现其本真。”作者从书法史演变规律来洞悉当代书法发展,揭示当代书法新的趋势,既有历史感又有前瞻性。

言恭达从书法家和书法创作的角度,对书法本体论提出新的学术见解,对书法理论进行新的构建,这是该书的特点和理论贡献之一。

艺术本体论,亦即何为艺术,艺术的本质特征是什么。有关书法的本体理论,也是一个艺术哲学的重要命题,是书法理论中的基本问题。言恭达以当代学者的视角,将书法本体的思考置于历史与当代文化中加以研究,提出新的理论观点。他首先厘清中国书法以人为本、文质相生、固质耀文审美理念的产生和发展过程,并将传统书法心、手、眼统一的创作观归之为书法的主体功能性,从生理条件、学习内容、书法活动、审美范畴四个方面,阐释中国书法艺术本体论的内涵。他提出中国书法道心本体论,并从书法艺术观念、艺术家及创作行为、艺术作品三个层面进行阐述。从书法观念层面论述“道心本体”,将此视为中国书法之妙道的核心精神,认为道心本体是儒家、道家、禅宗文化在书法中的贯通,并认为法道本心、中庸自然、趋时知变三者相互依存,构成道心本体的内涵。道心一体,自然与人同一,物我相随,客体与主体结合,这是中国艺术的最高境界,也是中国书法的本体特征。所以,言恭达提出的道心本体论是符合中国书法特征和中国哲学的审美精神,是一种新的创见。言恭达还从书家行为层面,提出行为本体,强调书家创作实践行动过程和游艺于斯的创作性情。此外,言恭达还从书法作品层面提出形器本体论,关注书法作品的功用和材料运用,笔墨生成的形式美感,以及字法章法和篇幅造成的特殊形象与气势。这样,作者从书法观念、书家行为和书法作品三个层面综合解决书法本体问题,建立起书法道心本体的理论系统,推进书法理论的深层思考,可谓当代书法理论观点研究的新的拓展。

该书对书法史嬗变规律的探讨,对中国书法本体的研究,聚焦的核心是中国当代书法的现状、问题与发展路径。全书分六章,分别为:中国当代书法文化的历史变迁与本体转位、中国当代书法文化源流与质理解析、中国当代书法文化本体意识的确立、中国当代书法文化本体维度的构建、中国当代书法文化变革理路的探究、中国当代书法文化本体构建的时代意义。全书以中国当代书法文化为中心展开研究,关注中国书法的现代转型和当代发展,从文化的视角,构建中国当代书法理论体系。作者坚守中国书法本源立场,将中国书法的当代创变,视为中国传统文化内涵与传统书法价值合乎规律的历史发展。这些观点对于我们认识中国书法的当代价值具有重要的学术意义。

言恭达是当代书法发展的参与者和亲历者,他对当代书法的成就与问题比较了解。他以锐利的眼光发现问题,提出问题,进而作出分析,提出解决问题的方案,这使本书具有很强的问题意识,只有客观地摆出问题,针砭时弊,揭示矛盾,大胆批评,才能警示书坛,克服难题,深化研究,探索中国当代书法健康发展的正确方向。

该书指出当下书坛存在的问题包括心态的浮躁、思想的浮华、形式的浮夸、批评的肤浅、交流的浮滑等,并对当代书法创作与展览环境的变化、商业模式的影响等问题进行深入剖析,归结为四大问题:其一是展览效应形式之风。中国书法从古代以书斋日用和鉴藏为主的模式,进入大规模的社会化展示与市场消费的模式,依托美术馆等大空间专业展厅集中展示,围绕艺术市场进行创作,作品体量、字形一味求大,片面追求视觉形式的冲击力,制造“巨幅大作”,用材追求奇异,着色、拼接、做旧等手法盛行,这种关注浅层表现力和感官刺激的形式之风,淡化了书法的文化内涵和人文情怀,书家成为“展厅的仆人”。其造成的负面影响是轻视笔法和字法,用墨单一、气格下降、创变浅浮。其二是标新心理和猎奇试验,如人体书法、“表演”书法、“行为主义书法”等。其三是商品效应和名利逻辑。其四是标准游移与批评失语。该书认为无论是形式主义的喧嚣,还是市场的失范等乱象,不能仅仅归之于社会环境,而应从书界内部找根源,即书家与批评家的价值混乱和立场游移,书法批评滞后而效能低下,没有发挥应有的作用。书法批评的失语、失信、媚俗与变味,反映出当下批评标准的缺失,作者呼吁建构合乎时代审美评判标准的书法价值体系。该书还对书法普及与中小学书法教育、“全民书法”“书法热”“社会化”等问题进行探讨,指出书界有一种值得注意的趋向,即传统书法艺术的可读、可亲、可贵、可赏,已逐步走向表演艺术的俗、媚、怪、恶,书法已从民族文化的修身之途逐步走向社会娱乐化的两难境地。这一现象应该引起书坛的重视。该书对书坛当下存在的问题的剖析,发人深省,具有重要现实意义。

该书从文化战略的高度,论述中国当代书法的复兴、创变和发展之路,认为中国当代政治、经济已见引领之势,随之国家文化的发展与繁荣是时代的召唤。如言恭达先生所言,书法不仅是一门艺术,而且还是一个文化生态体,是中国文化的核心,中国书法不仅不能任由偏废,而且应该多方面、多层次加以培育和修复,创造新时代的书法经典,引领大众的艺术风尚,守正创新,知常求变,推动当代书法健康发展。我们应该像言恭达先生那样,多几份文化担当精神,投身于中国当代书法文化建设和书法理论建构之中,为此砥砺前行,奋斗不息。