刘熙载《艺概》论柳永词曰:“细密而妥溜,明白而家常”,看了克年兄的诗书画印,我觉得这话不妨借来给克年兄一用。

所谓艺如其人,我觉得在克年兄身上体现得是最充分的。我其实仅仅在朋友饭局上见过他一面,对他印象却非常深刻。深刻在于一望而知这是个性情中人,饭桌上他拎着酒壶轮番敬酒,遇到能豪饮的便直接“拎壶冲”,豪气作陪,遇到我这种滴酒不沾的也绝不勉强,无酒作媒谈起共同熟识的朋友依然能相谈甚欢,言辞恳切真诚,没有虚词滑调,没有浮夸油腻——这是个真人。他对江苏艺术界的艺术家们如数家珍,称活字典亦不为过,艺术家们的代表作、风格、笔墨特征、大事记,甚至对艺术家们的生日都如数家珍,这让我非常佩服——这是个有心人。一旦“有心”,做事便易成了,就如他的艺术。

他直言不讳地告诉我:“我没上过大学,没有专业训练,所以我更愿意从个人的人生体验,传统文化的涵养来思考与蕴蓄……敬畏传统,滋养文心,关照时代,图写自我,可以算我的艺术主张。”其实,我看了克年兄的画大概就知道,这绝非科班出身,科班与非科班还不能用专业与非专业来套,这其中有着更加复杂的纠葛,并不是说非科班出身艺术性就一定低,科班出身艺术性就一定高,科班出身容易求全责备,规矩法度加身,要跳出各种艺术规则的藩篱其实比非科班出身的艺术家更难。生活是更好的、更丰富的艺术场域,尽管未经过科班训练的艺术家由于缺乏系统的技法训练,他们的作品可能会在技术上存在一些局限,例如,章法布局、笔法、墨法等方面,也许不如经过严格训练的艺术家那样精确或娴熟。然而,这些技术上的不完美也可能成为他们作品的一部分特质,使其更加独特和富有个性。艺术绝不是纯粹以技法取胜,所以非科班出身的艺术家其实在创作上更容易做到自由,而“自由”在艺术创作中的重要性就不用多说了,它是创造力与想象力的源泉,是真情实感与思想表达的基础,亦是艺术活力的底色。

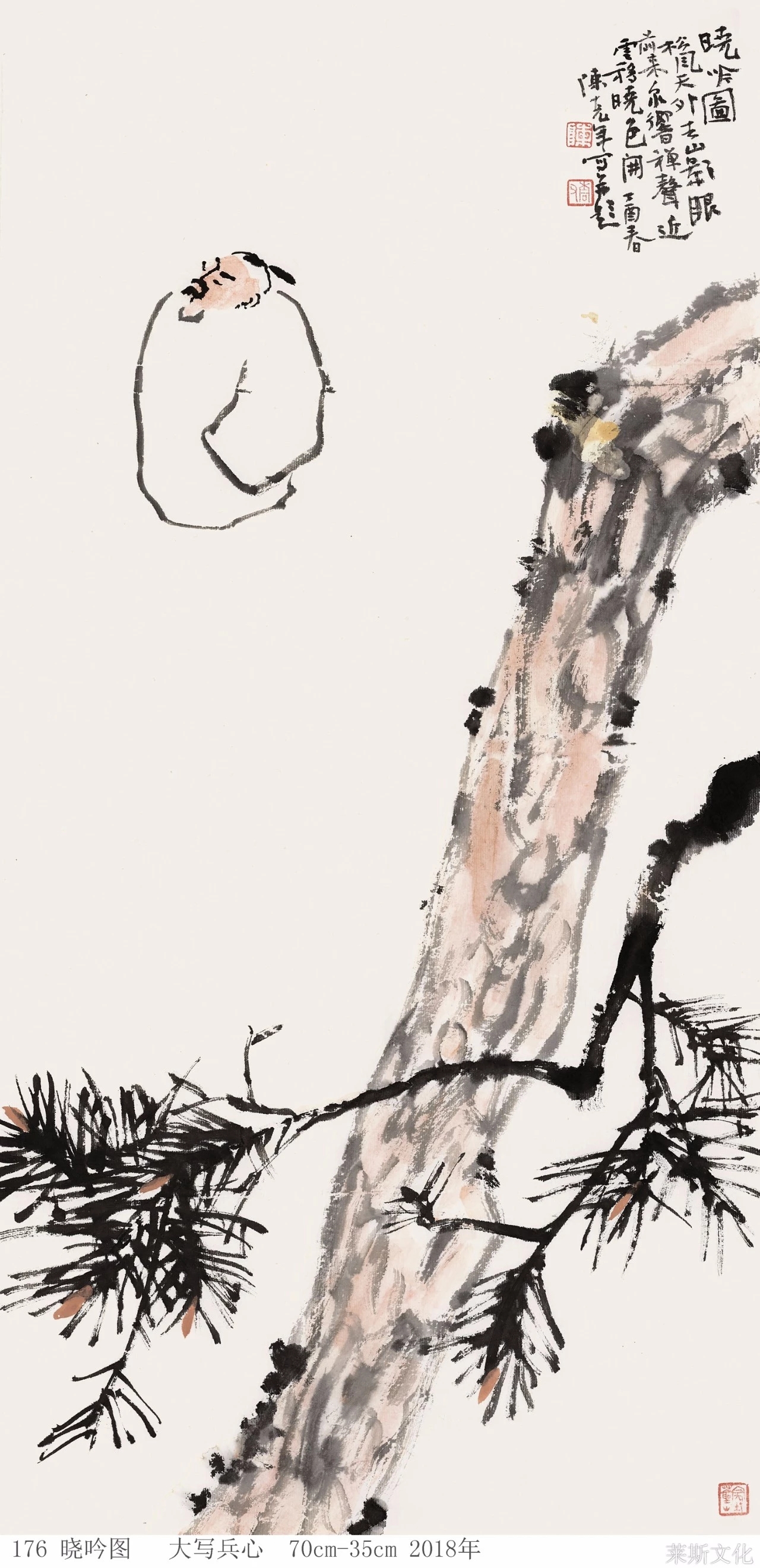

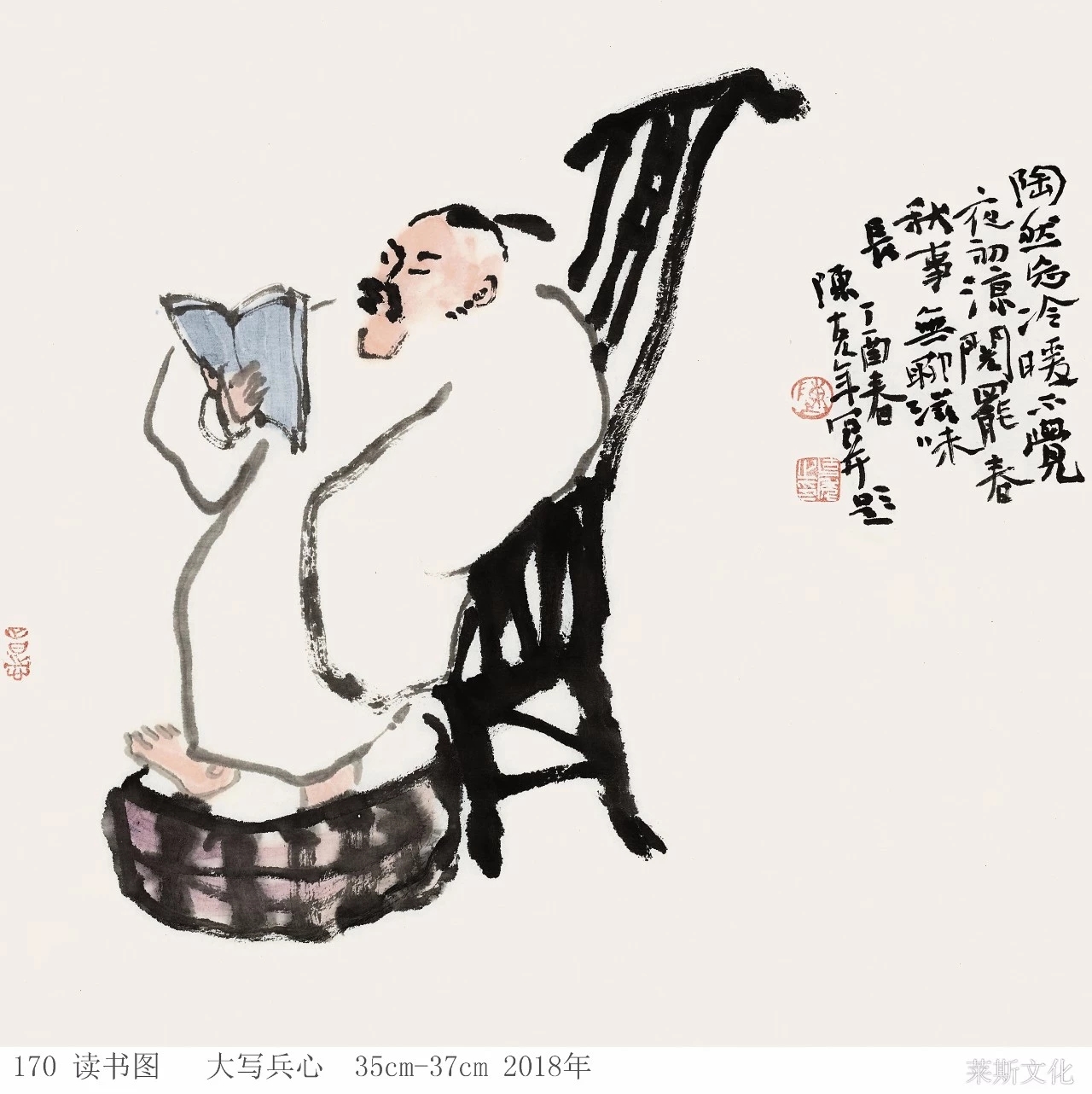

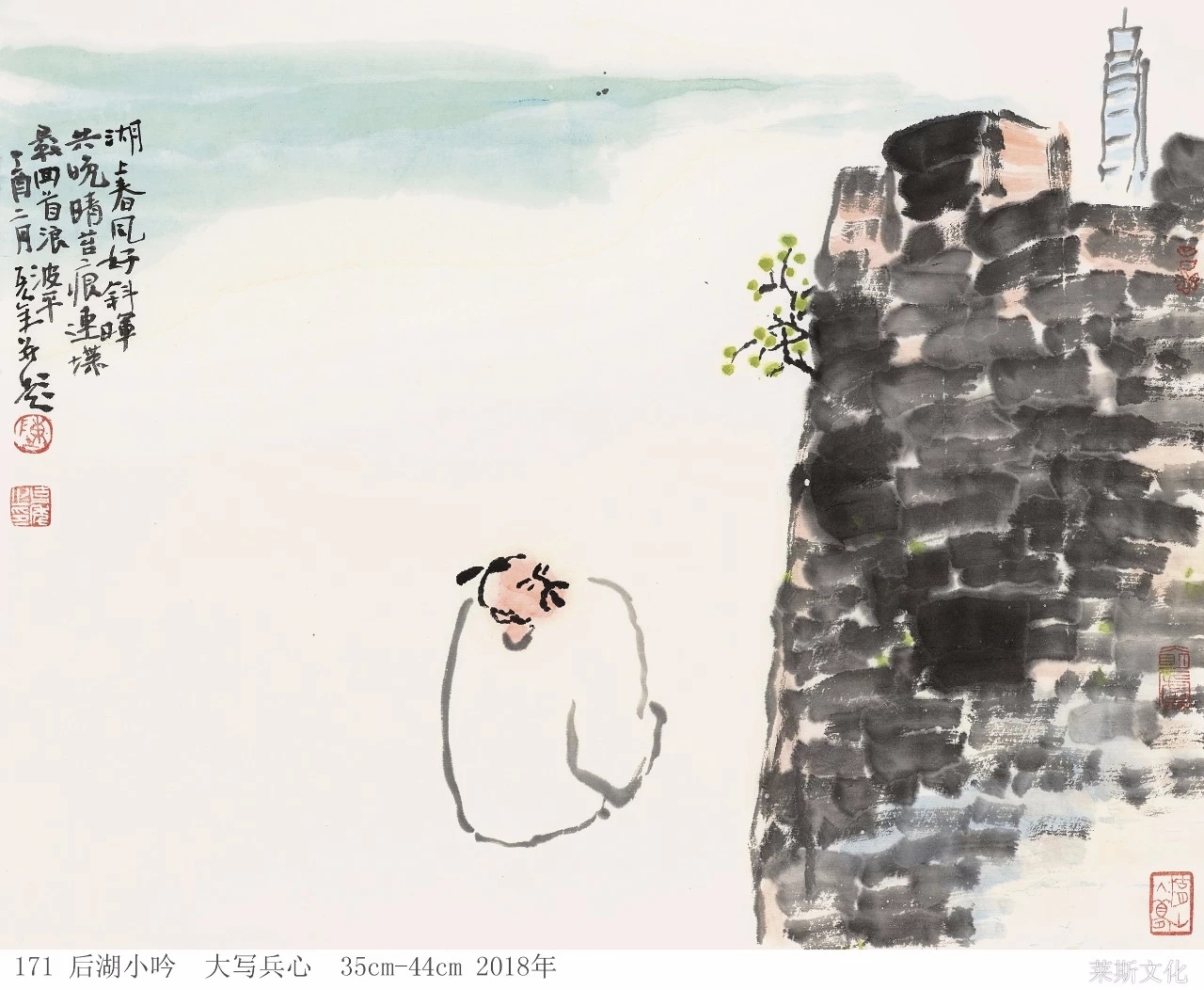

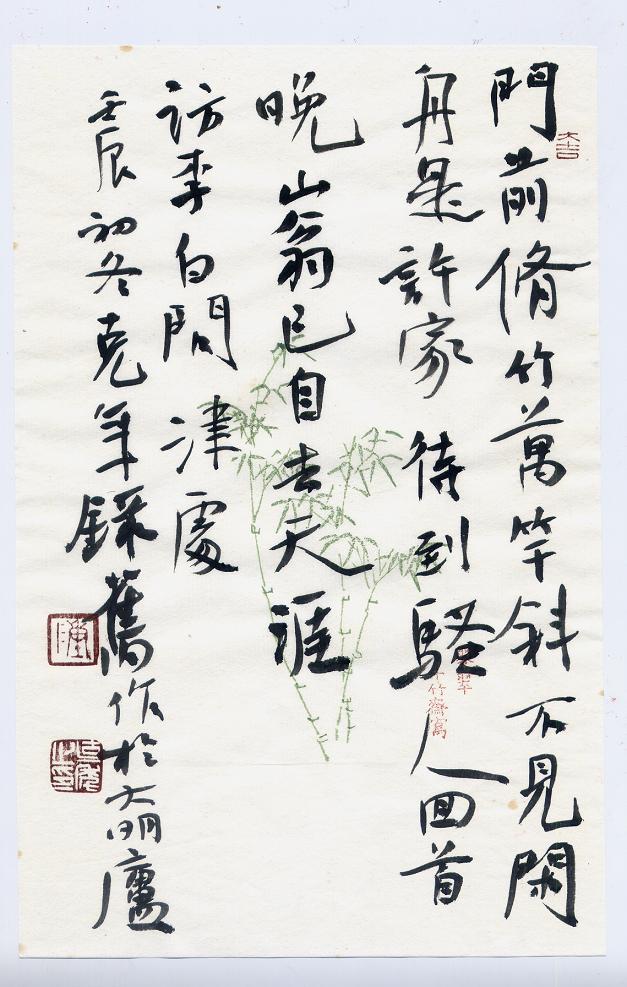

克年兄的画,常常是随机的,率性的,不加经营的,他虽然对传统情有独钟,对笔墨钻研甚深,但不会受到传统技法和风格的束缚,因此在创作时更加放得开,常以非典型的方式处理章法和笔墨,这种自由往往使得他的作品风格非常质朴,展现出一种原生态的、未经雕饰的艺术美感。他的画中,常常一个老汉或俯或仰、或行或卧、或诗或酒或琴,或舟中自在横卧,或树下踯躅独行,或抬头望月,或低头沉思……人物仅以简单的线条凝练勾勒,画面大片留白,背景仅一琴、酒、书画,或者几杆修竹,一块石头、一棵树。例如他有一幅 《消夏图》,画面中仅有一把茶壶、两个杯子、一本书,书上放着一把开裂的破蒲扇,却韵味十足,墨色、灰蓝、土黄相互对比,方圆有致,右上题款:“扇底清风梦渐疏,眼底富贵忆当初。世情无奈嚣尘上,自在何如闲读书。”诗书画印相得益彰,率性、洒脱、自在,完全是一派文人风范。还有画面中仅一条鱼,几条柳枝,后面配上风趣幽默的诗,轻松愉悦。克年兄对传统艺术规则和约束没有那么多的顾忌,他更愿意打破常规,探索新的表现形式和艺术语言。这种对规则的淡化或无视,使得他的作品在技法上显得不那么“标准”,但也因此带来了与众不同的视觉体验和艺术创新。在他的作品中,日常生活中的细微场景得到了细致的捕捉和表达。无论是形色各异的流浪猫、几丛修竹、一挂紫藤,还是学堂一隅的温馨一刻,都在他的笔下变得鲜活生动,趣致盎然。

克年兄创作的画多以小品为主,短小精悍,但需要指出的一点是,他并非不能画大画,我看到他早期的一些仿古山水,古意盎然,长图巨幛,颇得古人意蕴,如《仿古山水》《仿黄鹤山人青卞隐居图》《仿富春山居图》等,又有《峡江帆影图》等,山水纵横取势,意象宏大,颇有风云激荡之概。我想这都是他的绘画得以成今日面貌的基础,对于从具象到抽象,繁密到简约的变化,能二者兼之,然后取其一端,而对于其两端,非是不能,而是不为也。《消夏图》《山外有闲云》《梦里家山》《一到夏天,便怀念冬天那场雪》能体现克年兄的典型风格。因为更多依赖自我学习和个人探索,克年兄的创作更为自发和直觉化,他的绘画作品不严格遵循传统的艺术规则、技法训练或理论指导,不追求形式上的完美,而是基于个人经验、直觉和内心的驱动,更加注重内心感受,但正因如此,作品中常常能看到独特的创意和个人印记,更加具有私人性和独特性,正是本雅明所谓私人化的“心灵地图”。

克年兄曾说:“我做过两年半木工,当兵27年4个月,对于书画一直喜欢,从小喜欢,骨子里、血液里的喜欢,后来转业到了南京市文联。”从他对两种职业非常精确的时间叙事上,可以看出他对木工和军旅生涯刻骨铭心的感情,而他在众多的转业选项中毫不犹豫地选择文化单位,则体现了他对文化的热情。这两种职业生涯是他艺术的底色。木工是一项特别需要匠心和创造性的工作,历史上很多艺术大家都是木工出身,往远了说有南宋画院的大画家李嵩、明四家之一的仇英,往近了说有齐白石。如果说有个职业能够对艺术产生深刻影响的话,那非木工莫属,那种匠心独运、神工鬼斧,与艺术的创造是完全一致的,所以我们看到无论是李嵩、仇英,还是齐白石,都或多或少地保持了一些他们木工生涯中的艺术印记,比如李嵩对界画的热衷和精工,仇英在吴门画派文人水墨画风的包围下自始至终保持的青绿创作的主调。

木工的训练会对细节和结构有着特别敏锐的感知,精确的测量、对材料的深刻理解以及对结构的敏锐判断,可以转化为绘画、书法或篆刻中的细腻笔触、对空间的敏感以及构图的严谨性,以及对质感的独特把握,更擅长处理复杂的线条、形状和空间,作品中可能会呈现出技术上的精细与结构感。木工的严谨性看似与克年兄的画有对立和矛盾的地方,因为他的画充满了松弛感和随意性,但是反者道之动,反向运动蕴含着矛盾的对立面在转化中的互动,如昼夜交替、四季更迭的自然规律形成了宇宙万物无穷的生命力,这种反复变化恰恰说明了克年兄的艺术不断更新、循环生长的活力。

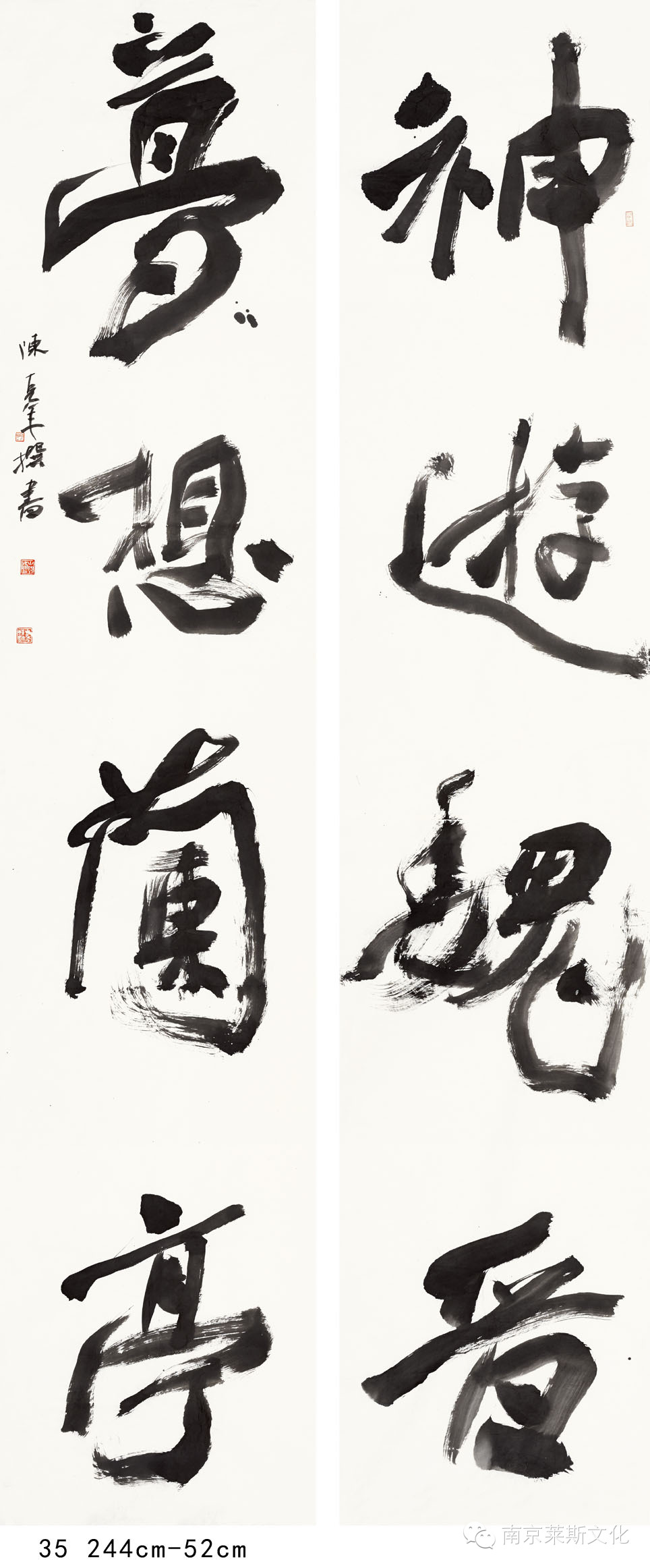

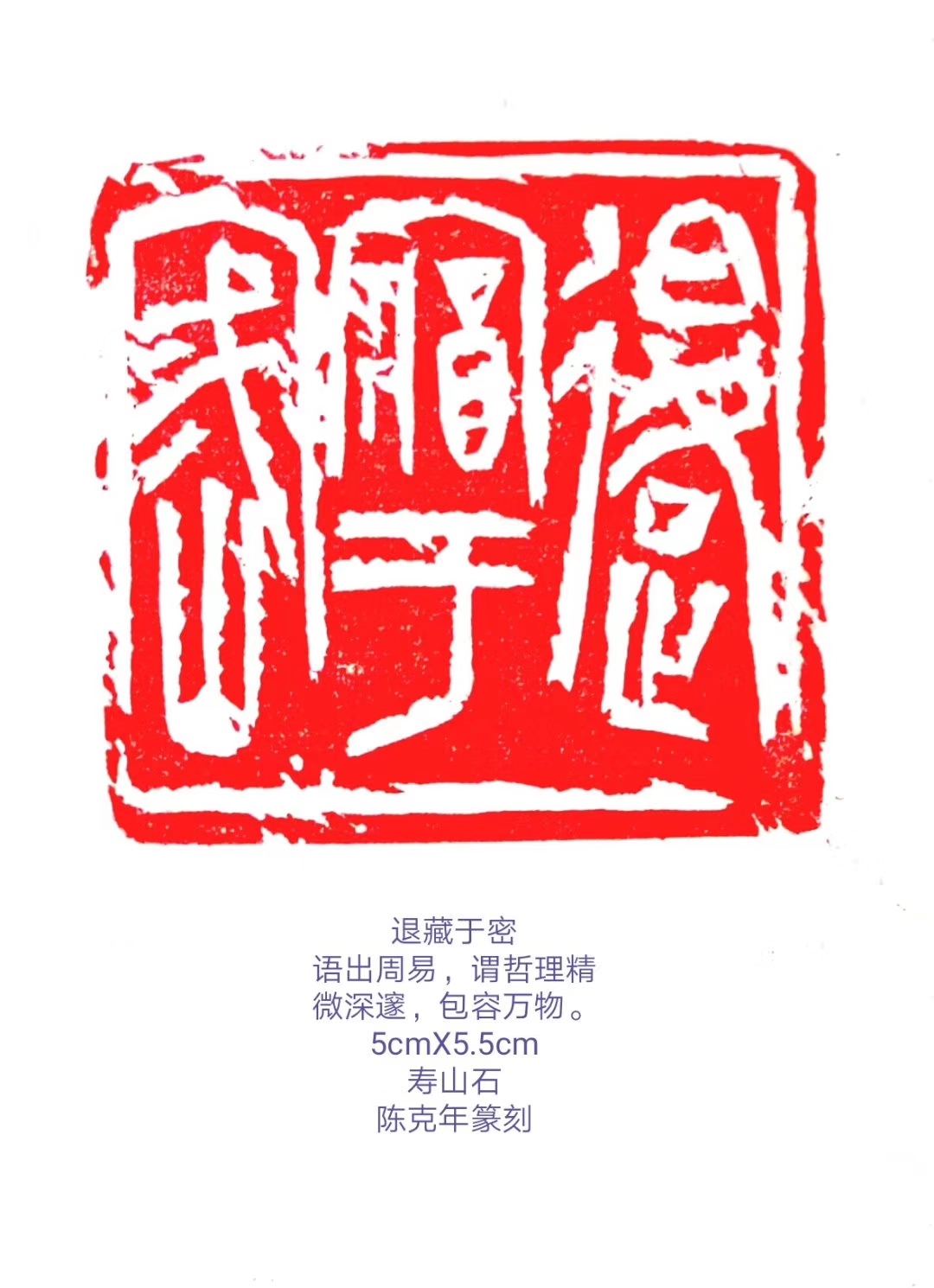

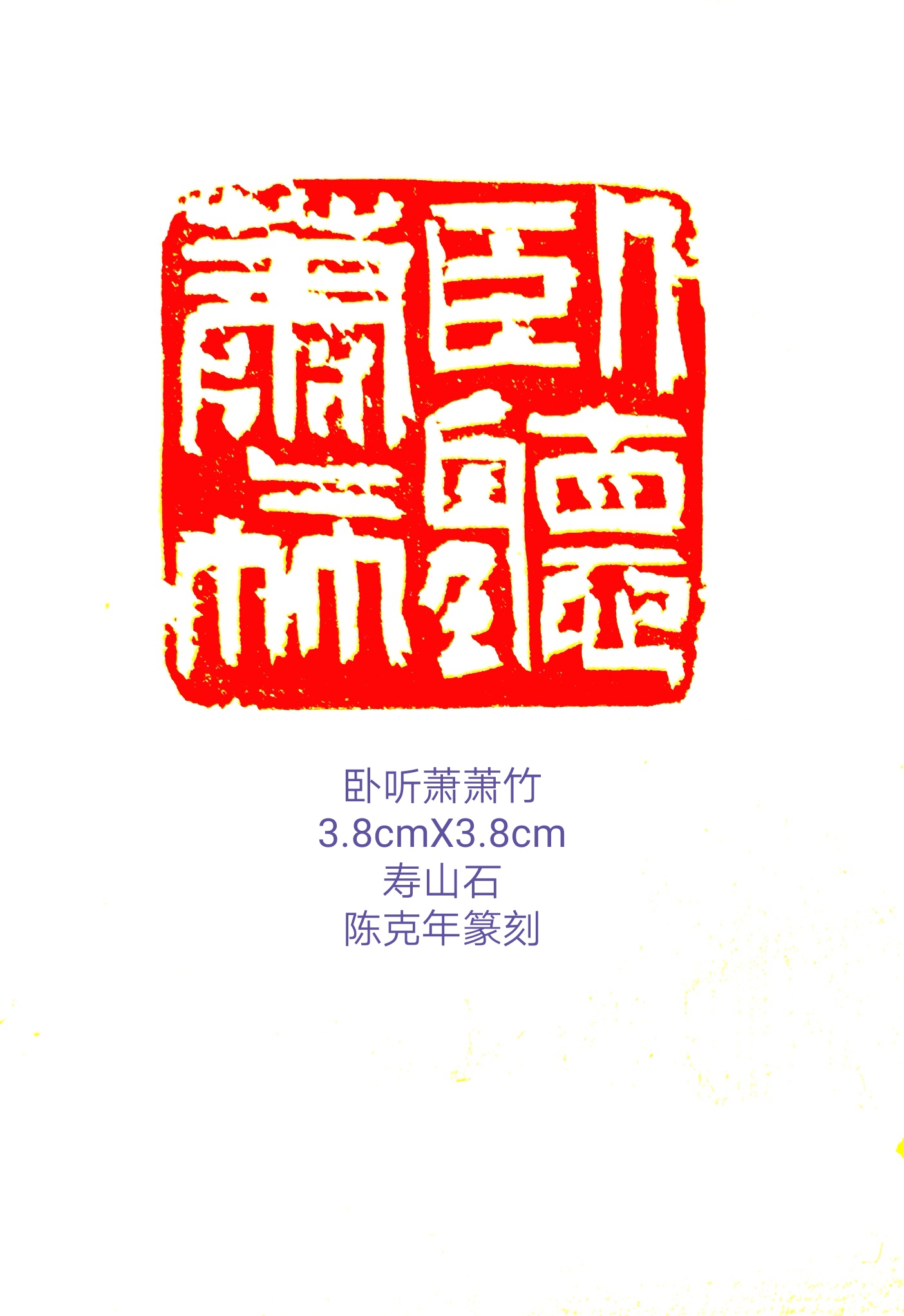

而且,我认为木工生涯对克年兄的篆刻和书法艺术有着比绘画更为深远的影响。纵观克年兄的篆刻,风格多样,或敦厚朴茂,或古雅庄重,或灵动优美,或写意自由,出入于汉印之间,游走于朴拙、灵动。方寸之间,既有大刀阔斧的豪气,举重若轻的刀法,又有微妙细致的经营,幽微深沉的感受,我认为这跟木工的刀劈斧凿、以及严丝合缝的精雕细琢有异曲同工之处,章法的布局美和刀法的韵律美在不经意间相互博弈又和谐,印面既饱满又不失空灵,且往往在形式与内容之间相得益彰。例如他的“寄长怀于龙山凤水之间”一路,颇具“有情风万里卷潮来,无情送潮归”的辽阔苍茫气慨,徒然而起,扑面而来。又有婉约细腻,以白描见长、长于铺叙、描写尽致的一路,偶加点染,情景交融,抒情色彩强烈。这其中固然有不同材料自然呈现的不同效果,但更多的是作者因材取势、因势利导的结果。私以为此可类比柳永和东坡词的区别,俞文豹《吹剑续录》中记载:“东坡在玉堂,有幕士善讴。因问:’我词比柳词何如?对曰:‘柳郎中词,只好十七八女孩儿,执红牙拍板,唱杨柳岸晓风残月;学士词,须关西大汉执铁绰板,唱大江东去。’公为之绝倒。”克年兄的篆刻和书法颇能在两种意趣之间游刃,体现了他艺术感受的灵敏和多元。不拘于一种风格,是艺术家艺术活力和生命活力的体现。

值得一提的是,克年兄篆刻的内容非常清晰晓畅地表白了他的生活和艺术态度、艺术取法、生活乐趣,以及自然、人生、社会种种。有的黄钟大吕,郑重其事,如“行大道”“种德收福”“大道其行”“曾师右军三十年”“寄长怀于龙山风水间”,风云激荡,清浊浑然。有的记录生活,如“文昌巷中度晨昏”“长恨酒量不如人”“午酒醒来梦未醒”“春梦了无痕”“尊中绿醑意中人”“雨罢晚来闲”“广场卡拉ok”“食无鱼”“曾醉太白楼”“曾与美人桥上别”“美人相约”“真戒酒了”“上班挣钱去”“酒罢我归来”,诙谐幽默,印面也多洒脱率真;有的表明生活态度和生活乐趣,比如“腹内诗书无酒多”“乐尽天真”“怀抱斯文”“愿以深情共白头”“我与青山是旧游”“善待自己”“无愧曾来人间”“石不能言最可人”“我有一张琴”“坐看云起”“山月自随人”“不作聪明人”,从这些内容可以看出他轻松愉悦、悠闲淡定的生活态度。甚至会偶发一句“上邪”,翻译过来就是“天啊”,相当搞笑,正如他自己所言——“闲章不闲,自得陶然。文心有寄,妙不可言。”

当然,除了幽默风趣的印文、联句,克年兄的诗词常能达古人不用心处,接通传统诗歌灵脉,如《凤箫吟——庚子中秋夜作》,既不乏古风雅韵,又景真情足,清新自然,如素面佳人,婉约动人:

望天涯,清愁休问,心头意绪纷纷。家山时念远,枝头新露染,向黄昏。桂香盈一袖,踏秋风,寂寞声闻。慰老眼,高楼顶上,几片闲云。

冰轮。凝眸花影碎,关情处,最是销魂。素心歌白发,一弯千古月,多少温存。今宵清意满,夜初凉,隐约星痕。待好梦,殷勤许是,莫负情真。

而另一首《八一感怀》则颇能体现其饱经岁月风霜后仍然豪情不减的壮志,可谓深情若水,行气如虹:

欲挽雕弓豪气多,殷勤赤帜久消磨。

青春冷对关山月,白发痴吟江海波。

心底纵横藏旧事,梦中叱咤赋狂歌。

羞惭老大无长剑,鼙鼓声声夜枕戈。

克年兄俊拔脱俗,躬耕艺事,既不乏军人豪气,亦兼备文人才情,正如东南大学王步高教授在其诗集《大明庐吟稿》序中所言:“读其诗,天然洒脱,无半点斧凿痕,令人掩卷后叹息久之。曰真,个中情性,人生况味,或寄寓秋雨春花,或托付江山风月,皆可以观,皆可以乐,皆可以醉,盖亦有感而然,固非无病呻吟也……曰雅,今时为雅者,在光风霁月襟怀,不逐时流,清洁高远,渺无尘氛。在字词之精卓,一字安稳,便生逸气……曰古,诗之为古,非以古为今者,亦非以复古为上,在于思接千载,其得意处,每能笔生波澜,低昂顿挫,古气磅礴,或有唐人之风……”此诚为中肯之评。

克年兄的书法,以碑派为体,线质朴实厚重,但他又以性情纵笔,故细筋入骨、字外出力中藏棱的同时,又能短长肥瘦各有态,激活帖学与性情的活水,所谓刚健含婀娜。相比于他的诗、画、篆刻,我认为他的书法更值得大书特书,写到兰亭奖也得是登堂入室自成家法了。但是本文以绘画起首,拉拉杂杂一大通,篇幅已过长,不宜再生枝节。正如吃西瓜,常规吃法应该是剖成小瓣,每一瓣都连接最甜的瓣心,但是这篇文章的吃法,以调羹自瓜皮处往瓣心渐进,好在瓜已熟透,瓜皮处亦滋味好极,故吃不吃得到瓣心倒显得不那么重要了。

虽然克年兄的诗书画印中不乏气象磅礴、格调雄浑之作,但我更欣赏他诗书画印中将日常幽微化为艺术的机趣,也认为此与他天性相合,更加自然隽永。如果把克年兄此类风格与其他艺术形式作一类比,我愿意比作小品文,看似短小精悍,其中却幽默与哲理并存,如《题鳜鱼图》:“叱咤江湖自横行,风云几度浪波轻。奈何不拒人垂饵,只得盘中任意烹。”配以笔简意远的逸笔画,寥寥数笔却自有一种元浑,正所谓“言近旨远,风趣横生”,“不显然露,不隐晦不明,天趣自具,机杼不求”,“全在自然,不矜持而不放荡”,有一种自然天成的趣味。类似艺术中的“闲笔”,却能够通过这些“闲笔”展现出作者的思想与性格,以平常心,说家常语,正所谓“细密而妥溜,明白而家常”,是真正的“文人之文”。

著名作家、江苏省文史馆馆员俞律先生曾为克年兄题词——“艺臻四绝,品自上流”,俞老认为其诗书画印融为一体,相得益彰,具有相当的功力,是一位全方位发展的文艺家。在当下艺术圈,诗书画印兼善的艺术家凤毛麟角,因此克年兄的创作就显得尤为难能可贵。

克年兄曾跟我说:“你的文字,有生命的意识与温度,不是简单地解说,而是温情地引导,也将我们的目光,引向美好与善良。”这固然是溢美之词,但的确是我追求的方向,而我认为这其实也是克年兄的艺术态度——生命意识与温度。在此,我们是共通的。对克年兄来说,艺术不仅仅是艺术,更是一种生活方式。我的微信朋友圈里有几位勤奋的艺术家,几乎每天都有新作,克年兄是其中最规律、最持之以恒的,我有时难得起得早,七点翻开手机看看朋友圈,克年兄的大作已赫然在列,一看发表时间,有时是六点半甚至六点之前,我不禁暗叹这得几点就开始创作啊!他这种持之以恒已不仅是乐趣可以概括得了了,已内化为一种生活的常态和规律,我想这应该与他30年军旅生涯形成的自律息息相关。

最后,以德国作家赫尔曼·黑塞的话诠释克年兄的艺术和生活,亦与同道共勉:“生活的意义,不在于纸上,也不在于他人,在于每一段经验,在于每一个觉得活着真好的瞬间。如果一个人扼杀了感官意义上的偶然之我,却喂养思想意义上博学多能的偶然之我,他是不会寻得自我的。”

(作者王宗英系南京航空航天大学艺术学院教授,中国文艺评论家协会会员,中国美术家协会会员)