参到野狐禅透出 忽然笔法胜清湘

——刘海粟泼墨泼彩绘画的出现及其特征

□ 赵启斌

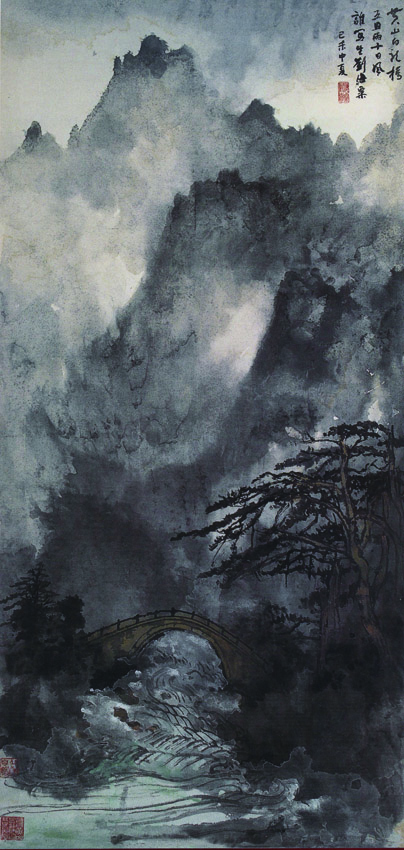

黄山白龙桥 1955年

刘海粟是我国现代绘画史上的一代宗师,我国现代美术教育事业的重要奠基人之一,在引进西方绘画发展中国现代美术事业上作出了突出贡献。刘海粟一生虽历经坎坷,遭遇不顺,但始终没有松懈对艺术的追求,一直坚持绘画创作,其艺术活动持续了九十多年的时间,这在世界绘画史上都是非常罕见的。刘海粟画风屡变,不断推出新的境界,晚年更是突变画风,创出泼墨泼彩艺术,将自己的艺术生命推向最后的巅峰。随着西方绘画观念与中国绘画观念的正面交融,刘海粟不断反思传统绘画的实质内涵,重新发现中国画的传统色彩,吸收西方绘画因素,创造出现代中国绘画崭新的精神面貌。刘海粟进行泼墨泼彩绘画的实验,从某种意义上看,显然是中国画在新时期发展的一种必然,他的绘画实践,为中国画在特定的社会历史条件下走出了一条新路。

荷花鸳鸯 1980年

20世纪泼墨泼彩绘画

出现的历史条件和时代条件

我国泼墨绘画最早出现在唐代,唐朝中、后期就已经有了泼墨法的产生。毕宏、项容、顾况等人都是泼墨法的实践者,据《历代名画记》记载:

(王洽)风颠酒狂,多属醉后兴发之作,以头髻取墨,泼于绢上,脚蹙手抹,或挥或扫,为山为石,为云为水,倏若造化。图出云霞,染成风雨,宛若神巧,俯观不见其墨污之迹。

王洽的泼墨已经摆脱了笔法的限制,石恪、米芾等人的出现,进一步发展了泼墨法,减笔、破墨逐渐成为中国画绘画表现技法的重要组成部分:

其(米芾)作墨戏,不专用笔,或以纸筋,或以蔗渣,或以莲房,皆可为画。(《洞天清录》)

泼墨法的成熟为泼彩法的出现提供了基础条件,以后泼彩法是在泼墨的递进程序中演变而来的,由于传统的绘画观念,在泼彩中墨和水也是一种色彩,被作为色彩来使用,刘海粟说:

我是把用水作为一种颜料,来破墨破色,使水墨化,增加墨次与画面层次,制造出云天水雾的迷离感和湿度感。(《刘海粟谈艺录》)

用墨难,施水更难,秃笔病臂写雨中荷花,虽点画烂漫,而真气流衍。(《题荷花》1972年)

从将墨作为重要的一种颜色来运用这一方面说,泼墨绘画本身亦即是泼彩画,但与我们现在的泼彩观念并不太一样,因而我们现在只能将泼墨作为泼彩的有机组成来看,故与后世出现的泼彩绘画并称“泼墨泼彩”绘画。张大千为什么将自己称“泼墨泼彩画派”、谢稚柳称自己为“落墨画派”,从他们所坚持的颜色观念上来分析,也就不难理解了。

泼墨泼彩作为一种绘画种类出现,必须有泼墨的基础和写意重彩的完成才有可能。周积寅师也认为刘海粟、张大千等人泼彩法的出现,是在泼墨基础上将传统的泼墨、没骨,以及大小青绿法、水法等各种绘画技法结合使用的结果,从重彩、没骨到泼彩的出现,是现代中国绘画发展的必然趋势。我国传统绘画经过长期的发展,在这一时期泼墨泼彩绘画出现的条件已经基本具备了。

敦煌壁画的偶然发现和西方绘画色彩观念的引入。当然,泼墨泼彩绘画的最终出现,显然还要有其他客观条件的促成。其中一是敦煌壁画的重新发现,其一是西方绘画色彩观念的引入。20世纪以来,随着我国敦煌莫高窟等地壁画的被重新发现以及西方绘画色彩观念的引入,促使20世纪的艺术家开始重新发现、自觉反思本民族传统绘画的价值和意义,认识自己的主流绘画和民间绘画,主流绘画中的大小青绿、没骨法被重新思考,以前没有被文人画家所关注的民间绘画也被重新认识、思考,在其中发现了自己民族传统色彩的优异成分,并在新的文化条件下进行深入挖掘,大胆发挥,从而带来新绘画面貌的顿然出现。同时,在本民族文化的基础上,还要大力吸收外来文化,将其融化在本民族的现代绘画发展的历史进程之中,来推动中国画在现代条件下的发展。积极接受传统的精华和引进西方新的思想观念进行中国画变革,成为20世纪绘画观念的主流思潮。正是20世纪特殊的历史文化条件使泼墨泼彩法的出现不仅是一种可能,而且是一种必然的历史趋势。叶浅予曾说:

在运用复笔重色的基础上,大胆创造泼彩法,是顺理成章,必然要走的一步。当然,这种创造不能排除外因的推动。(转引《张大千传》)

认为泼彩法的出现是中国画必然要走的一步,同时他也看到外因的影响,即西方色彩观念的影响。谢稚柳、张大千、朱屺瞻、石鲁、应野平等人,都曾进行过泼墨泼彩的实验,20世纪末期,刘海粟、张大千、谢稚柳、朱屺瞻等人终于完成山水重彩写意的历史进程。

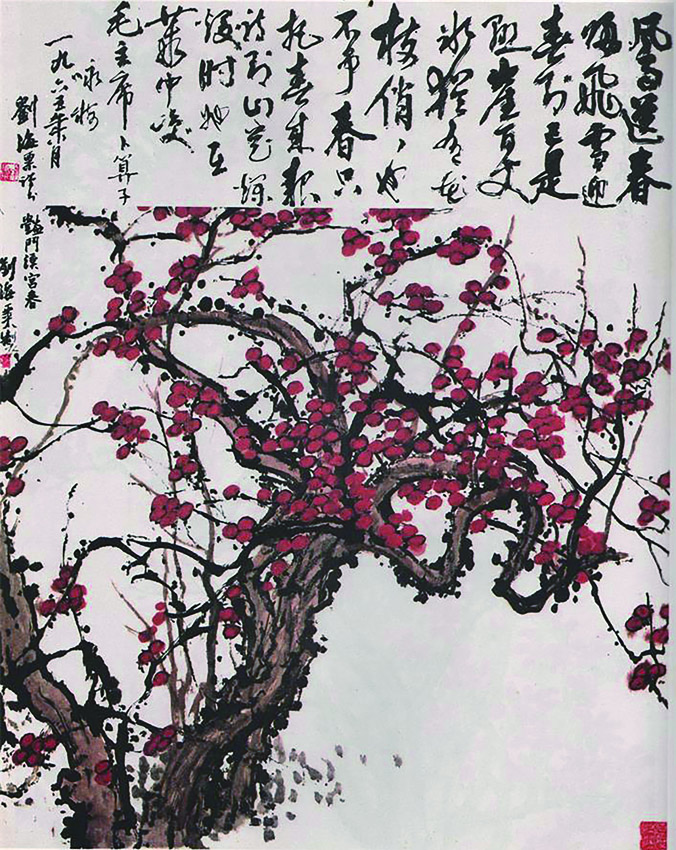

咏梅 1965年

刘海粟泼墨泼彩绘画的形成

刘海粟泼墨泼彩的形成,从绘画思想和绘画技法上,都有一个过程。虽然泼墨泼彩法的出现是历史的必然,但许多偶然因素也是颇为重要的关键因素。刘海粟在20世纪30年代就已经进行过泼墨山水的创作,如他所言:

泼彩导源于泼墨,并不神秘,掌握起来要有一个过程。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

但同泼彩结合起来,有意识进行绘画创作的实验时,则是50年代以后的事情了,他也谈到泼彩方法的形成,也与他早年一段生活经历的渊源,他说:

早年看过王鸿寿老先生的红生戏,色彩绚丽,堪称绝代逸响。他在耍刀时不失儒雅,我很希望有朝一日运笔能像王老那样自如。七六年作(泼彩)荷花时,王老先生的表演时时在我心幕上重演,有说不清楚的启发。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

刘海粟早年观赏的京剧情景,给他留下深刻的印象,认为对他泼墨泼彩的形成“有说不清楚的启发”,引起他心灵深处的强烈共鸣,并最终促使泼墨泼彩绘画的形成。从50年代中期以后泼墨泼彩法的形成到他去世,这一创作过程前后大致延续了四十多年的时间。

20世纪50年代后期、60年代、70年代前期(1957—1976年)是刘海粟泼墨泼彩绘画的形成酝酿期。20世纪50年代,刘海粟曾在一个收藏家那里看到四幅董其昌临摹的张僧繇没骨青绿山水,设色奇古,使他非常吃惊,这四幅没骨青绿山水色彩的古艳雄奇给他留下非常深刻的印象,以至于一临再临,1956年他临《没骨山水》一幅,1969年又背临一次。董其昌没骨山水的出现,对刘海粟晚年的绘画创作产生了深远的影响:

五十年来,我多次临过董文敏的重彩没骨山水,那种色调的处理,引起我泼彩的幻想。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

这一时期,刘海粟不仅临写董其昌的没骨青绿山水,夏圭、徐渭、石涛、朱耷等人的作品,他也多次临写,并且还不止一次默写黄山,临写前人有关黄山的作品:

生病期间,默写黄山,临写前人有关黄山的作品。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

这都为他未来的泼墨泼彩、泼彩黄山作了准备,所以他说:

没有这些实验、酝酿,后来的大泼墨、大泼彩都不可能出现。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

并自豪地说,用大泼彩写黄山是他的大胆创造:

人生有限,学问无穷,要画到老,学到老,不能搞陈规俗套,作茧自缚。最近,我用中西结合的画法,用大泼彩来写黄山红色山头,便是我的大胆创造。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

刘海粟是在“青绿”“水墨浅绛”“泼墨”基础上接受油画的某些技法并融会贯通创造出来了大泼彩绘画,有着从实验摸索到逐渐完善的过程,如这一时期的《杭州灵隐》,除墨笔之外,间以没骨画法或色笔勾勒,已经具有泼墨泼彩的雏形了,1955年的《黄山白龙桥》则墨彩兼泼,1966年《黄山云海奇观》、1975年《江山如此多娇》则是大泼彩,1972年的《山茶锦鸡》为重彩,1975年《黄山图》《黄山狮子峰》等是大泼墨。他在《江山如此多娇》题跋中说:

大红大绿,亦绮亦庄。神与腕合,古翥今翔。挥毫端之郁勃,接烟树之微茫。僧繇笑道,杨昇心降,是之谓海粟心狂。

对于泼彩的性能和表现出来的效果,非常满意,对自己的这一成功创法几乎达到非常激动的程度:

我在创作的激狂中,在工作室里作了将近四个月的画……紫藤、红梅、白凤、大鹏、荷花、葡萄、奇峰、急流……往往每幅都要经过五六次之多的泼墨泼彩。完成后题上诗跋,时而狂草,时而行楷,自己张挂起来,大声呼叫,得意忘形,请老朋友来欣赏达旦。(1977年春《致罗忼烈》)

刘海粟的泼墨泼彩不仅包括山水,而且还有花鸟,尤其泼彩荷花,成为他泼墨泼彩的保留题材,如1972年《褪却红衣学淡装》,开始用石青泼彩荷叶制造出斑驳陆离的油画效果,有着强烈的厚重感,成为他绘画风格的突出表现。晚年变法的成功,使刘海粟对泼彩画的前景有着无限的憧憬和自信:

余八十岁生日,乘兴泼墨泼彩,神韵无毫差,视余豪气犹昔,他日未易量也。(1975年题《泼彩山水图》)

至此,到70年代中期,刘海粟通过十几年的摸索和实验,已经探索出较为熟练的泼墨泼彩绘画方式。

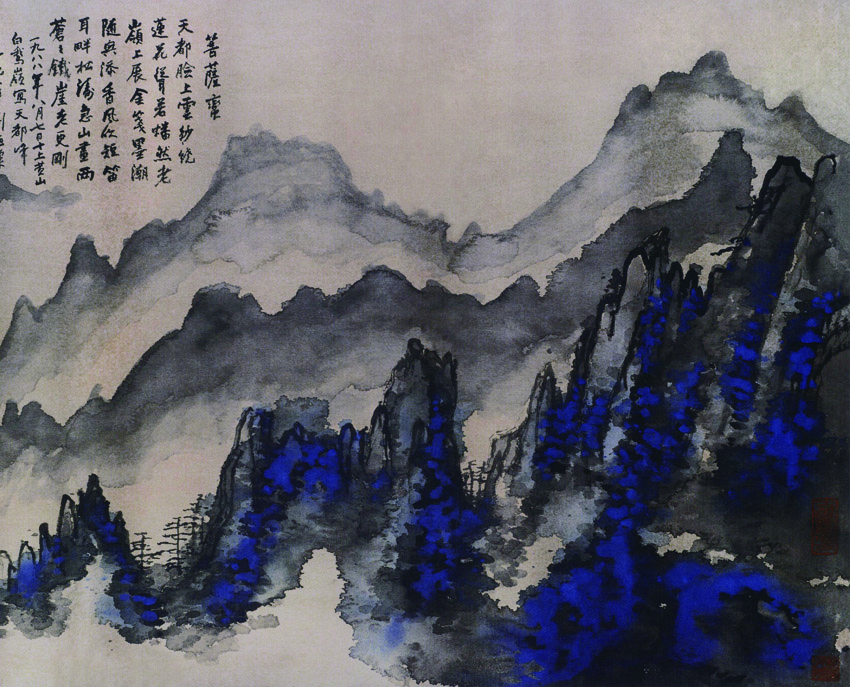

70年代后期(1976年以后)直至去世时的90年代,是刘海粟泼墨泼彩绘画创作的旺盛期,经过二十余年的摸索和实验,刘海粟终于形成了成熟的泼墨泼彩绘画的必备技法,开始进入泼墨泼彩绘画的勃勃创发期,1976年开始泼彩黄山,一大批绘画精品也被陆续创作出来。1976年大泼彩《天海滴翠》、1976年《黄山一线天奇峰》、1979年《立雪台晚翠》等,都是此一时期泼彩的精品。他于1986年题泼彩黄山《天海滴翠图》:

今年余九十开一。画黄山天海,自成变态,用笔设色,气韵标致,辄自奔放,不为世俗之心所怵,可尚也。

通过黄山写生,“不为世俗之心所怵”,刘海粟走向了晚年艺术创造的又一高峰。这一时期,刘海粟在泼彩荷花题材上进一步发挥,创造出更加撼人心魄的泼彩力作,如1978年《重彩荷花图》、1980年《荷花鸳鸯图》、1984年《粗枝大叶图》等,都是罕见的泼彩精品。他在题《荷花鸳鸯图》中说:

用五尺宣纸,先泼墨画荷叶,又泼彩覆以石绿,用朱砂画荷花,以石青、朱砂、石黄等各种颜色画了一对鸳鸯,又以重赭画茎荷莲蓬。(《诗书画漫谈》)

通过奔放的笔墨语言,刘海粟终于创造出独具特色的大写意泼彩荷花。

在长期写生的基础上,刘海粟终于形成了他的大泼墨泼彩的绘画技法,形成了非常娴熟的泼墨泼彩之法,有着自己的泼彩特点,他在总结泼彩画的创作经验时说:

泼彩画法是先用焦墨线条画出几大块块,分好色彩的区域,然后到上重色,嫌浅处可以等纸又几成干后,再用小盂调好色朝画上倒,另外破以清水,使色彩散开并吃进纸去。在健笔疏导的过程中,让色块向山的自然形态靠拢。全干后用墨笔细心收拾。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

是先以焦墨、浓墨中锋渴笔勾线,接着破墨、积墨画出远山烟云,再泼墨,趁水墨未干时陆续泼彩而成。他在1979年之前的泼墨泼彩,多为墨水随笔泼发于纸上,以后则整碗的水倒上去,晕出深浅浓淡,这也是他泼墨泼彩的一个发展过程,但基本上将中锋勾线的基本特征保留下来。刘海粟的泼墨泼彩是一种重笔豪放的写意画法,豪放而劲健,有着大气势的铺排和张扬,形成了非常鲜明的绘画特色。

三千里外蕉犹青 1982年

刘海粟泼墨泼彩绘画的特征

刘海粟的泼墨泼彩绘画特征,概括起来大致有以下四点:

明亮灿烂的光色世界。通过写生从大自然中捕捉物象,组建明亮灿烂的光色世界。刘海粟晚年的泼墨泼彩绘画,多从写生中得来,他非常善于在写生中捕捉大自然中的大美、壮美境象,将其作为绘画的表现对象,雄奇幽深,蕴涵自己对世界的深刻感受。刘海粟捕捉自然物象的能力极为惊人,早晨、落日下的情景,雨雾晦明、阴云密布而亮光突然照射的情景,晴日下空气跃动的情景,云烟飞动、变灭情景,霁散云收情景,都成为他画面的组成部分,流动的红云、青烟、紫霞……不动的静谧的青嶂、碧峰、紫树……都成为他关注的对象,在画面上幻化出万千的景象。刘海粟从大自然瞬息万变的境象中发现自然的大美境象,营造出烟云吞吐、迷茫空蒙的艺术世界,给人“神光离合,乍阴乍阳”“黑入太阴”的迷离恍惚之感。当然,这些奇伟境象来自于他在大自然中的亲临深感,他曾写下自己在黄山的一次写生经历:

深秋,我来到光明顶气象站,想画天都与莲花的背影……突然一阵旋风把雾幕撕开,天都莲花雄姿矗立,英姿非凡,云间几缕残阳光照,把火一样红漆涂在山上,背阴处铁青的巨石出现紫绛色,树林的绿色块面上晕着鹅黄……我画了一张泼彩。(《从师到友画黄山——黄山谈艺录选载》)

刘海粟将自然的瑰玮境象高度概括、提炼,融入了他本人的深刻体验、丰富的内心情感,驰骋着他丰富的想象力,终于在泼墨泼彩中挥洒出大自然的万千气象。

刘海粟的泼墨泼彩绘画具有强烈的光色效果,他的泼墨泼彩不仅是对自然物象的高度抽象,空气和光影,也在画家笔下得到幻化。他对后期印象派塞尚、凡高、高更、雷诺阿、莫奈乃至野兽派马蒂斯等西方现代画家的绘画成分都有所吸收,将他们的优异成分吸收到泼墨泼彩上来,用色大胆概括,创造出斑驳陆离、绮丽幽深的光色世界。刘海粟的泼墨泼彩不仅有强烈的光色效果,更有高度写意化的笔墨语言。他始终注重意境和笔墨的高质要求,注重骨法用笔与随类赋彩的两相融合,把青绿山水与水墨写意结合起来,把用线造型及泼墨泼彩的表现性因素结合起来,构线为骨,泼墨泼彩。他的笔墨往往通过山石树木等具体的物象而呈现出来,在勾画具体的物象中,显现出写意性的笔墨法度,如果离开具体的情境和物象,离开写生对象,刘海粟的泼墨泼彩便无从谈起,这是他最为主要的绘画特征之一,蕴涵了东西方绘画的构成要素。

深入传统后的积极变革。刘海粟对于我国文人画曾进行过深入研究,直到晚年仍然热情不减。他对古代的绘画成就有着非常深刻、清醒的认识,不断汲取传统的精华运用到自己的画面中。如他对五代画家关仝用淡墨波状组织表现出空气的幻觉惊讶不已,对南宋时期的淡墨晕染、明代沈周的青绿山水的笔墨特点以及唐寅的文秀画风也都能平心静气地加以领会学习。即使对于当时抨击甚力的四王绘画,他也能辩证地看待,将以四王为代表的正统绘画中的优秀成分加以继承,如对王原祁如飞如动的中锋用笔,在写生中改造利用,成为长线大皴与渲染之法综合运用的主要国画写生方法。他也非常注重物象轮廓的安排,将明清传统绘画中的皴法作大幅度减少甚至不皴,而主要保留中锋勾画的轮廓以及少量皴线,这就为赋色填彩乃至泼墨泼彩提供了充足的画面空间,甚至不惜五六次泼墨泼彩,以求其厚重效果和墨色、色彩的层次丰富。刘海粟在泼墨泼彩的过程中经历了从勾线泼染到放笔泼染的变化过程,不断强化笔墨的写意性。刘海粟泼墨泼彩画的出现,从这一角度看,当是明清绘画的继续向前发展。正是在深刻认识古代传统的基础上进行积极变革,不仅仅是受到外部文化压力后的剧烈变革使然。当然,张僧繇不用勾勒之法而直接以青绿、朱粉等进行创作,直接以重色染出阴阳光暗而成的没骨法也直接启发了他大胆变革。刘海粟正是在积极吸取西方的绘画观念、保留传统的骨法用笔、以长线造型的基础上,演变出泼墨泼彩的法度。

壮阔雄浑的风格面貌。刘海粟多倾向于阳刚大美审美境象的表达,他在泼墨泼彩中突出色彩的厚度和视觉冲击力,强调笔法的雄健挺拔,从而形成深沉雄大、璀璨壮丽的绘画风貌,呈现出壮阔雄奇的审美效果。他不拘于法度的束缚,古人的法度、西洋人的法度,他都根据自己的需要大胆使用,大自然的神奇变化也不过是他情感的外化,因而他的泼墨泼彩往往有着非常主观的情绪性表现,于繁密朴茂的物象中散发出雄强的内在精神力度。书法线条的糅入,使他的作品更加气厚力沉,给人泼辣凝重、雍容博大之感,有着恢弘壮阔、劲拔奔放的风骨之美。油画色彩的融入,则使他的作品呈现出朴茂明净、斑驳陆离的风格特色,有着油画的斑斓与明快,感情激越,亮丽而清晰。当然,由于刘海粟的泼墨泼彩完成于生命即将谢落的晚年时期,又使他的泼墨泼彩有复归平淡的稚拙之美,呈现出自然烂漫、天趣横发的风格特点。

情感激越的绘画基调。刘海粟是个性非常强烈、情感非常丰富的画家,在画面上多呈现出情感激越的精神气质。他很容易在自然物象面前表现出内心的激动,有着自我丰富的情感变化,外在的万千物象无不涂上他内心真挚的感情,他的作品由于融入了作者对颜色的主观感受,将内心的勃勃激情与外在的自然境象结合起来,因而在画面上往往辐射出强大的精神热力,他曾作诗道:“万古此山此风雨,来看老夫浑脱舞。”非常鲜明地概括出他的泼墨泼彩所具备的浓郁的情感色彩。

综上所述,刘海粟的泼墨泼彩,是在近现代中西文化观念冲突、交融的历史条件下所作出的一种变革,相对于中国绘画传统,他在泼墨、没骨以及工笔重彩的基础上进行泼墨泼彩绘画的创作,发展了中国画的传统观念,丰富了中国画的传统技法。相对于西方绘画而言,他主张绘画民族化,在民族自身文化的基础上将西方有益于中国绘画发展的绘画方法、绘画观念,积极吸收、融合在自己的文化之中,融合中西绘画而创造新文化,而不主张“全盘西方化”,深化、丰富了中国画的表现技法,把中国画进一步推向现代社会。任何一种绘画观念的形成、延续和引进,是否具有旺盛的生命力,关键要看现阶段文化发展的现实状况以及对外来文化的需要程度,正是在对本民族绘画和外来绘画认识逐渐深入的基础上,刘海粟意识到本民族绘画的深邃内涵,并由之增强了他的自信心,激发了他的创造激情。因历史原因,在一定时期,刘海粟所引进的西方绘画理念没有得到进一步的发展,在某些方面还有相当不完善和牵强的地方,但由于他的高寿,他在上世纪70年代末期直至去世前的90年代所迸发出强盛的创造激情,弥补了一些学理上的不足,在绘画民族化和现代化的实践上走出了坚实的一步。刘海粟的泼墨泼彩艺术,将传统中国绘画观念加以延伸和拓展,引进的西方的色彩观念和中国传统的创作理念结合起来,在不背离中国六法论的创作原则和方法的基础上加以整合,着眼于现代绘画观念的构建和认同,将传统性与现代性、世界性与民族性、个性与共性诸问题在创作中进行一体解决。他的创作观念显然不同于徐悲鸿体系的彩墨画,与林风眠的中西结合理念也有很大的区别,其精神气象和文化价值,有着明清以来绘画观念的继承和发扬,并远溯六朝,这与张大千、谢稚柳有着较为一致的价值认同,尤其在坚持中国绘画的传统与创新方面,刘海粟、张大千、谢稚柳各自进行泼墨泼彩绘画观念与技法的摸索、实验,彼此几乎在没有受到影响和启发的情况下,获得重彩山水写意的成功,在中国现代绘画史上写下了亮丽的一页。

(作者系南京博物院研究员)

菩萨蛮 1988年