8月的连云港赣榆海边,烈日炙烤着沙滩,热浪翻涌。战士们在小沙东海战纪念碑前列成整齐方阵,激昂的连歌裹挟着海风——“平山连,嘿!平山连,我们是英雄的平山连……”声声呐喊响彻云霄,激荡起震撼人心的力量。

张晓贞 手绘

战士们眼中的坚毅,让人不禁联想到80多年前运河岸边,那些手握土枪、奋勇抗敌的年轻身影。是的,这支“平山连”,血脉正源自英雄的运河支队。

运河支队“出身”特别:土生土长的运河儿女成为战士,保卫运河、保卫家园。他们以京杭大运河为轴驰骋苏鲁,在日、伪、国民党顽固派“夹击”中神勇作战,成为连接华中华北敌后战场的关键力量。当年,就是这样一群年轻的运河支队战士,用热血和生命捍卫了这片土地。

寻访团和运河支队战士后人合影

这个夏天,新华日报交汇点记者与山东大众日报记者携手,带领来自南京大学、南京师范大学、济宁学院的十余名大学生组成寻访团,重走运河支队抗战路,历经山东周营、涧头集、韩庄,徐州贾汪、铜山,连云港赣榆等30余地,践行“四力”,挖掘出许多不为人知的故事,显影历史细节里的传奇,以新时代青年视角传承和弘扬伟大抗战精神。来自岭南的“95后”记者林惠虹对苏鲁地区不熟悉,她感慨道:“第一次踏入两省交界地区,陌生的口音与惊险的战斗故事,让我对这段红色历史有了更深的认识。”大学生胡姝涵了解到家乡人民英勇作战的事迹后,激动地说:“以前只知道家乡有段抗战历史,但没想到这么波澜壮阔,他们的精神将永远激励我。”

一次次的寻访触人心弦。86岁的韩兴启老人撸起袖子,小臂上10多厘米的暗红色伤疤格外醒目,“日本鬼子的炮弹崩的,当时满臂是血”;93岁的魏贤礼仍清晰记得,炮弹落在村中杨家圩子时的轰鸣,炮楼坍塌之际,支队弹药告急,是村里大户杨德本拿出藏匿的好几箱枪支弹药,交给运河支队,扭转了战局。“太奶奶当年对爷爷说:‘八路军要是打没了,咱们村子也就没了!’”杨德本的孙子杨希瑞复述的这句话,穿越80年时光依然掷地有声。

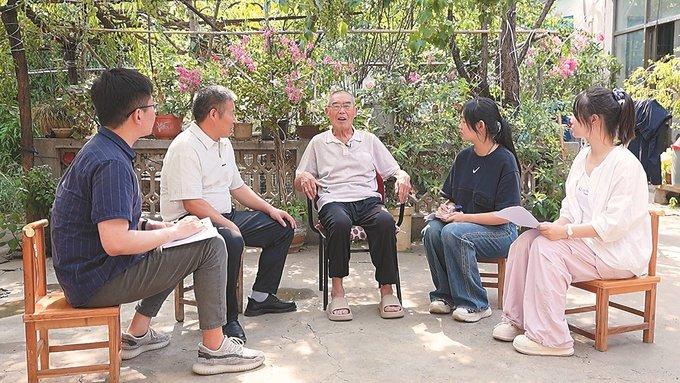

寻访团和战争亲历者对话

运河支队的勇毅与智谋,在岁月里愈发清晰。徐州市铜山区利国镇,因具有优质铁矿与津浦铁路的双重优势,曾是日寇“以战养战”掠夺资源的关键据点。1940年5月,运河支队的战士们就是从附近潜伏进去,用大刀悄无声息地解决了矿里的鬼子,未开一枪便端掉了据点,那场奇袭不仅缴获了机枪和步枪,更打击了日军的资源供应线。

而在同为日军占领地的徐州市贾汪区韩桥煤矿,另一场与日军“以战养战”的对抗,由一位“无名”英雄用生命书写。22岁的情报员王脉凤不幸被捕后,面对活埋绝境,她一句“我头朝哪‘睡’”的豪迈发问,让听闻这个故事的寻访团成员们红了眼眶。当年,她在人们口中只有“胖张嫂”这个模糊称呼,直至上世纪80年代,运河支队老战士们多方寻访,才依据“姓王、脉字辈、小名凤”的线索,为她确定“王脉凤”这一英名。

亿万千百十,皆起于一。“惟其艰巨,所以伟大;惟其艰巨,更显荣光。”

一座英雄桥:宁死不屈,壮士血染运河水;一座“不沉”岛:绝境重生,抗战火种永不灭;一条秘密交通线:开辟新路,护送陈毅去延安……运河支队的故事还有很多很多,无数不屈不挠的抗争,无数气吞山河的壮举,无数来之不易的胜利,镌刻于历史,铭记在心间。

暮色渐浓,寻访团回到平山连的海训场,夕阳把战士们的影子拉得很长,一声声“祖国山河,寸土不让!”铿锵有力。这句誓言,与运河支队老战士杜玉环那句“革命者的字典里无退路,胜利即唯一出路”,跨越时空交织在一起。两种青春,一样赤诚。

2025年9月3日,是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念日,在这个特殊的日子里,我们回顾运河支队的抗战历史,缅怀那些用青春和生命守护家国的英雄们。他们或许没有看到如今的盛世繁华,但他们的精神却永远激励着我们。当平山连的连歌再次响起,当运河边的孩子们听着抗战故事长大,我们知道:胜利的记忆,从未褪色;英雄的精神,永远年轻。

新华日报·交汇点记者 沈 蕾