“在这里生活的一年,难道就像一阵风一样吹过没有留下什么?人到中年,越发感到生命微如鸿毛,总想尽力把自己刻在时间当中。”鲁迅文学奖得主刘大先所说的“这里”,正是北川。

9月25日,在南京雨花台区西善桥街道开展的“在世界文学之都与文学大家面对面”第二十九回系列文学活动现场,刘大先分享了新作《去北川》的写作缘起和过程。分享会由东南大学人文学院教授、博士生导师、东南大学中文系主任张娟主持。活动由西善桥街道、南京止一堂文旅公司主办。

“值得被看见”

发掘被掩埋的县域文化

刘大先,中国社会科学院研究员、教授。著有《从后文学到新人文》《贞下起元:当代、文学及其话语》《现代中国与少数民族文学》《千灯互照》等。

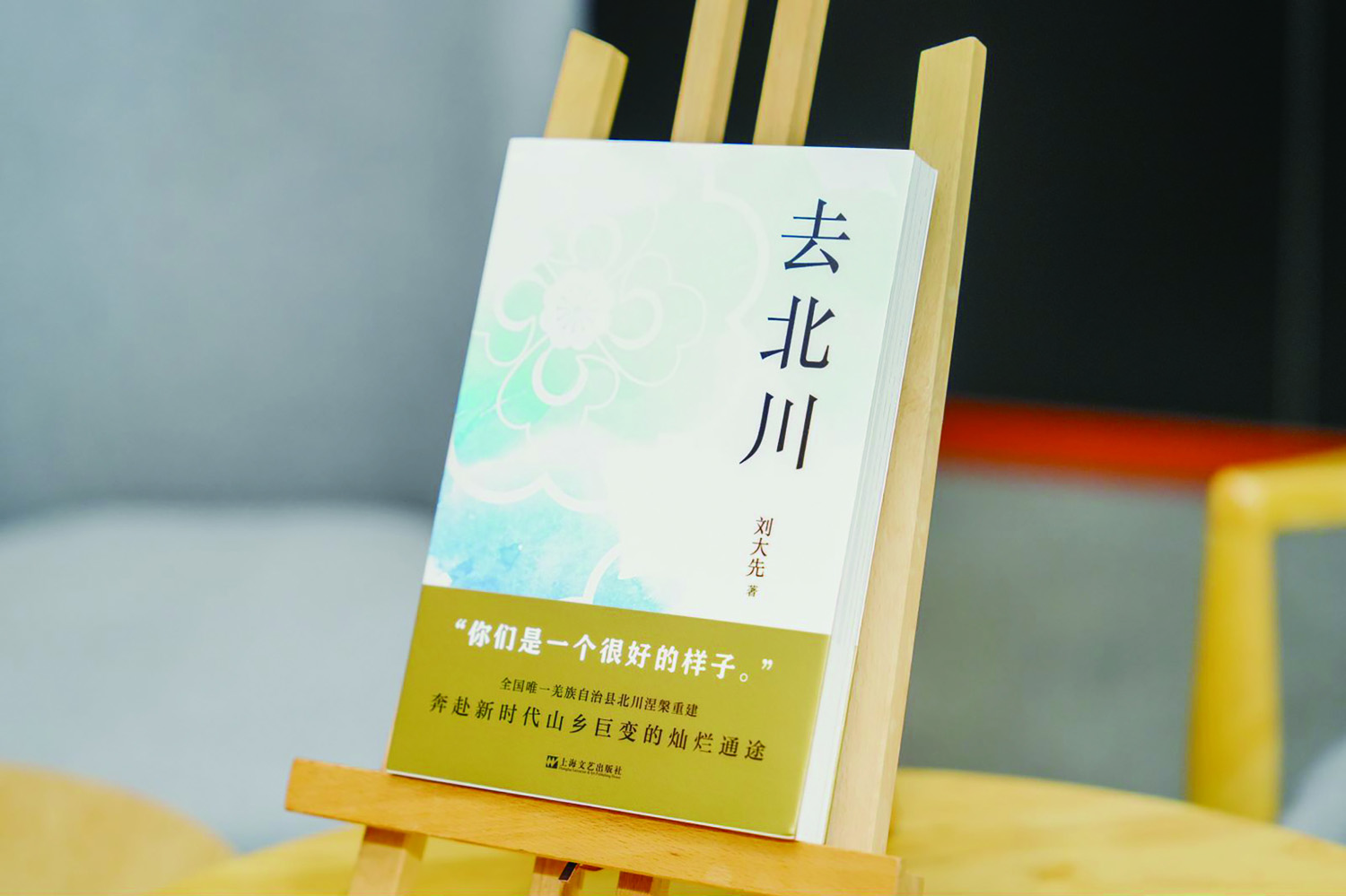

长篇纪实文学《去北川》基于刘大先2021年至2022年挂职北川期间的记录、观察和思考而成。位于四川省绵阳市西北角的北川,是三线建设时期的军工基地,也是现在绵阳中国科技城重点项目基地。这里有着丰富的民族文化,也承载着2008年5月12日汶川大地震的创伤记忆。

“我想我要写一本书。这本书现在可能起不到什么作用,但也许在未来的日子里,它能够给北川塑造一个形象,向外界传播北川印象。”刘大先觉得,文化像一种缓释胶囊,它会在岁月的长河中慢慢溶解,释放出它缓慢的能量。

今年4月,《去北川》的出版让全国唯一一个羌族自治县走进大众视野。“中国幅员辽阔,有2800多个像北川这样的县级行政区划。如何在这么多县里树立自己的形象?文学表达就显得特别重要。”刘大先说。

“从更长时段或更大范围上放开眼界来看,我们大部分人都是从县城出来的。县城乡镇构成了中国大地的坚实基础。县城当然要被看见,也值得被看见。”在刘大先看来,只有那些有着深厚历史人文积淀的地方,才会带来隽永的意味,给人以长久的美感享受。中国大地上任何一个有着悠久历史的地方,都有着深厚的文化积淀。任何一个看似平庸、普通的地方,只要能发掘讲述出它被遮蔽掉的历史、被掩埋的文化,就一定会引人入胜。

刘大先在《去北川》中花大篇幅讲述了当地民间文化。每一章都引用北川的史诗或故事,每一个现实问题都牵引着相应的历史背景。他说,北川虽然看上去是一个偏僻、孤立的地方,但它从来没有真正意义上与外界隔绝。我国西部地区有着非常值得发掘的文化资源。

“涅槃重建”

化创伤为新的生命力

《去北川》以纪实笔触呈现了北川历经大地震后涅槃重建的过程。张娟说,刘大先在处理“创伤”这一话题上,表现得特别好。他笔下对于创伤的深刻理解,让读者看到时间、社会、人群都处在不断运动的过程中,曾经留在地球上的伤口也在不断改变。创伤可以变成一种新的力量,让北川以新的面貌向世界敞开。

“那些杀不死你的,终将使你更强大。”谈及新旧北川的变化,刘大先说,就像我们的皮肤在受伤结痂之后,会比周边皮肤变得更硬一点,受过伤害的地方,往往就是这样子。走不出伤痛,就会毁灭;如果能继续往前走,一定会有新的生命力体现出来。人一定会变得更加顽强、豁达或是乐观。

读者从书中能看到,北川在遭遇巨大伤害性事件后发生天翻地覆的转变。这种转变展现在新北川就是——人们不愿意过多沉溺在伤害当中,生活终归还要继续。曾经“一方有难八方支援”的善意也激发了北川民众内心更多的善意,使得北川整个民风发生极大改变,道德水平有很大提高。当看到其他地方受灾,北川老百姓会自发捐款,将爱传递下去。刘大先说,当地的人们生活状态也更松弛。时不我待,生命只有一次,我们不知道明天和意外谁先来,所以要更加珍惜现在。

在世界行走,为北川停留。分享会最后,张娟表示,这本书真的让我们看到了北川,而我们的生活里面其实有无数的这样的“北川”,你可以为它停留,为它记录。

(江南时报记者 张雅倩)