江南时报讯 滨湖法治书法入选法润江苏平台,滨湖颁奖法治文化作品创作……近年来,滨湖始终坚持以人民为中心,以文化涵养法治,以法治沁润人心,着力打造法治文化传播、法治文化创作、法治文化阵地建设等,有力促进法治文化共建共享、惠民便民,以有效传播使法治文化深入人心。

厚植本土创作品

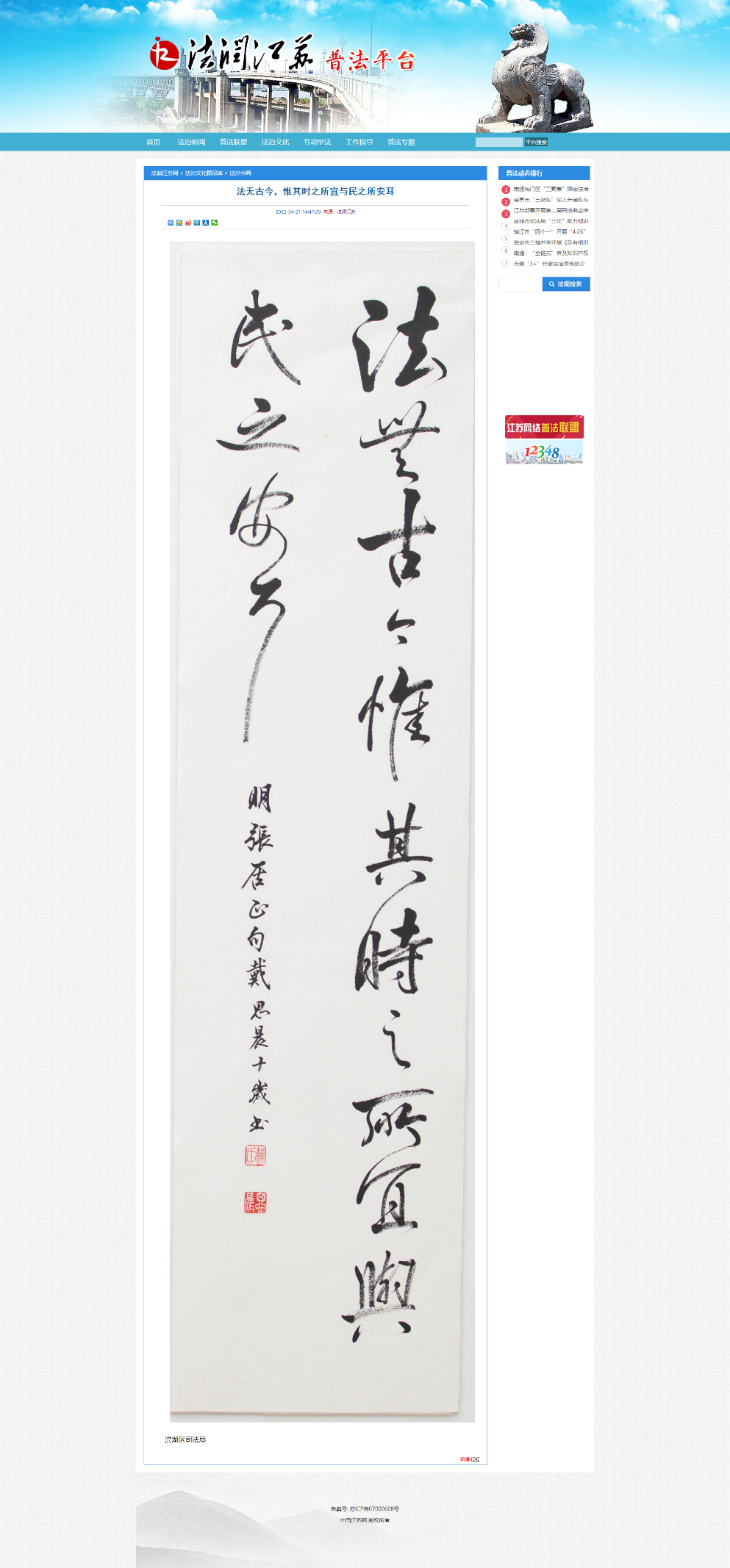

“法在我心”“美好人生法治同行”……在胡埭镇青少年法治书画基地,学子们磨墨疾书,陶醉于法治文化的书画中,胡埭镇借助书画作品传播,让法治理念以“看得见”的形式厚植在人民心中。据了解,胡埭镇在法治建设过程中,找准本镇历史文化积淀和法治建设的现实基础,发挥“国家级非物质文化遗产项目(吴歌)”的品牌优势,将法治元素传承并植入胡埭特色文化形态中,开展法治吴歌进学校、进社区、进机关等活动,创作了《<劳动法>是保护神》、《朗朗乾坤法如天》、《社会治安靠全民》等优秀法治文化作品。

“好的法治文艺作品,要紧贴时代脉搏,体现思想性,催人奋进;要紧贴群众需求,体现实用性,趣味性;要紧贴创作核心,体现法治精神,弘扬社会主义核心价值观。”滨湖区法宣办相关负责人表示,“八五”普法期间,滨湖法治文化作品注重作品创意创新,在故事性上发力,在切入点上优化,着力提升作品张力;弘扬主旋律,体现以人民为中心的理念、传播正能量;突出地域特色,体现滨湖文化,将法治理念融入到艺术创作中,寓教于思、寓教于乐,不断提升法治文艺作品的生命力和感染力。

法治宣传入人心

“我每天晚饭后都会沿着廉洁书、三曰石、清廉台、三廉碑等百廉文化步道走上两三圈。”胡埭一张姓老伯告诉笔者,清廉石上有10本书、鹅卵石上有廉字、廉字碑上有典故,不经意间,廉字已经刻入了我的心中。“黄泥岭”法治文化广场、“法韵胡埭”法治综合体、河埒法治文化小游园、勤新法治倡廉文化主题广场、湖景廉政体验馆……滨湖因地制宜,优化布局,串点成线,将法治文化与传统文化、地域文化、红色文化相结合,打造了一批综合性强、体验性好、群众参与度高的特色法治文化阵地。法治长廊内镌刻的法治三字经吸引市民驻足品读;法治广场上,群众自导自演的普法情景剧一场接着一场;法治公园里,综合各类传播元素的法治宣传让广大市民受益匪浅。

“将法治元素植入吴歌、锡绣等滨湖特色民间文化元素,融入历史街巷、名人故居等场所,嵌入传统节日和民风民俗活动,赋予滨湖传统文化符号新的时代精神、时代色彩。”

据介绍,滨湖建有普法宣传阵地128个,其中26个阵地被评为市级法治文化建设示范点,4个被评为省级法治文化建设示范点,滨湖合理利用广场、公园、景区等公共场所,充分依托文明实践中心(所、站)、社区活动中心、科技馆等公共场所资源,因地制宜建设法治文化阵地,延伸阵地建设链条,常态化开展法治宣传教育,实现群众出门有法、抬头见法、休闲学法。

文化传承续发展

法治文化重在建设、贵在落地,难在普及和深入。落地关键是落到基层、落到群众,普及和深入也主要是在群众中普及、到基层去深入。 近年来,滨湖举办青少年法治书画比赛、亲子法治游园活动、法治嘉年华等普法活动20余次,同时依托社会资源创作法治小品《12348》、《电信诈骗》、《好》等法治文艺节目,创作《劳动法》等法治吴歌,拍摄“继承者们”等民法典情景剧,进一步扩大法治文化在宣传法律知识,弘扬法治精神方面的感染力、影响力和渗透力。

“通过法治文化引领,让广大群众在潜移默化中培育文明新风,增强法治意识,树立法治信仰。”滨湖区司法局相关负责人表示,滨湖日前已经出台整体规划,充分挖掘滨湖旅游、乡村、传统文化资源,创新打造“湖湾”“河畔”“公园”等主题鲜明、各具特色的法治文化点,把法治文化阵地建设与社会治理有机结合,加强对全区法治历史遗迹的保护,弘扬代表性人物的事迹和精神,因地制宜建立基地,接续法治文化传承发展,宣传法治人物优秀事迹,讲好优秀传统法治故事,让法治文化润物细无声,在潜移默化中增强广大人民群众的法治观念。

邓力銎