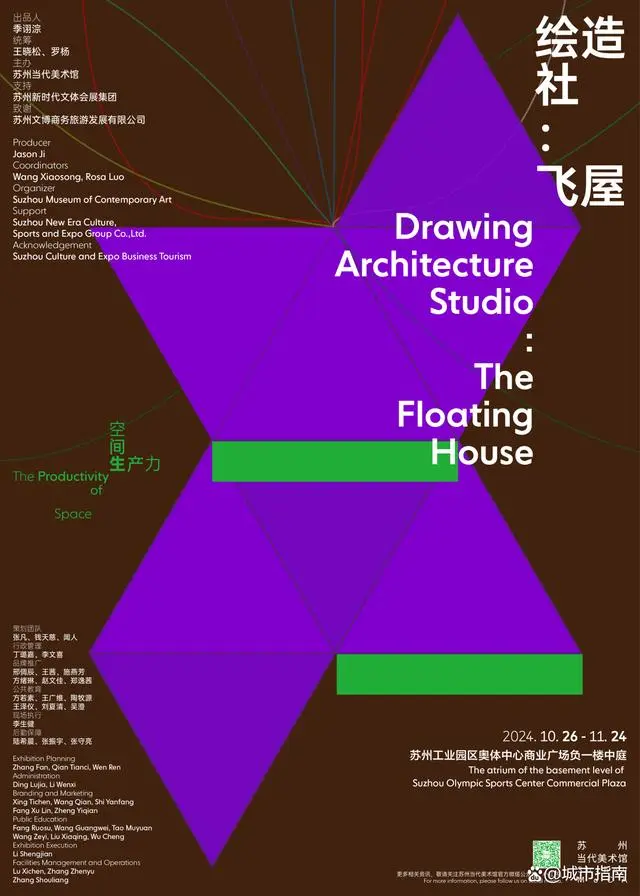

在金秋十月的尾声,苏州当代美术馆在苏州工业园区奥体中心商业广场负一楼中庭,迎来了“空间生产力”系列项目的第七个杰作—“绘造社:飞屋”。这一项目在经过一整天的“空间生产:美术馆的城市赋能和价值传播”学术讨论会后,于10月26日盛大开幕。来自上海、广州、南京、杭州以及苏州本地的众多高校、艺术机构的专家学者,以及媒体代表和建筑与艺术爱好者,共计一百多人,共同见证了这一激动人心的开幕时刻。

据了解,将日常建筑转化为艺术装置是绘造社的一种研究创作方法。通过这种转化,绘造社试图学习民间自建的形式语言、建造方式,并思考其对于建筑学的意义。而这次绘造社通过对苏州老屋民居的深入挖掘,呈现了对日常民间建筑的独特视角。该作品并不仅仅是对建筑形态的再现,更是对苏州老屋所承载的历史与生活的重构与凝视,透过独特的艺术表达,促使观者重回那些即将消失的却充满生命力的场景。

在开幕仪式上,绘造社的创始合伙人、建筑师李涵先生,分享了他对“飞屋”项目的独特见解。他将“飞屋”描述为他在精神上最接近民间建造手法的项目,正是这种“缝缝补补”的脆弱性,赋予了它美妙的生命力。面对项目实施过程中可能遇到的挑战,李涵先生以幽默的态度回应道:“我相信没什么是一卷胶带解决不了的,如果有,那就两卷。”

“绘造社:飞屋”项目不仅重现了老屋的脆弱生命力,更激发了观众对城市化进程、空间生产与社会记忆的深刻思考。

《绘造社:飞屋》作为苏州当代美术馆2024年初启动的“空间生产力”系列的第七个项目,展现了绘造社独特的研究创作方法。他们专注于将日常建筑转化为艺术装置,探索民间自建的形式语言、建造方式,以及其对建筑学的意义。通过对苏州老屋的深入探索,项目重构了传统民居的形态,呈现出对传统民间建筑的独特视角。借助独特的艺术表达,项目带领观众重新审视这一承载历史与生活记忆的空间。

《飞屋》的搭建过程本身就是项目的重要组成部分。在吊杆、绳索和重力的共同作用下,这座“纸质老屋”被悬挂在空中,呈现出独特的形态。搭建过程历时三天,超过20人参与,整个装置由1575张卡纸和1000多米胶带拼接而成,使用了近百根尼龙绳穿过卡纸与胶带固定而成的孔洞,将吊起的纸质建筑块面通过尼龙绳的拉扯而成形。在搭建前,提前拼接好的上百片120~180g卡纸,连同尼龙绳以及其他物料一起运至奥体中心商业广场负一楼中庭。

为了确保“飞屋”能够在空中稳定地“悬浮”,现场搭建期间多次实验、调整作品的承重结构,卡纸的黏贴角度以及尼龙绳的方向。“飞屋”在吊杆和绳索的重力作用下缓缓升起,在吊起的过程中,由于纸质材料的特殊性,卡纸和胶条拼接成的“飞屋”在重力的作用下,会出现很多没有预料到的情况,需要现场进行修补与调整。因此,搭建现场决定减少的尼龙绳数量,以及“飞屋”中体现出修补痕迹的不和谐胶带,也是绘造社在飞屋缓慢上升中,进行反复调整的结果。

最终现场我们看到的“飞屋”装置,其实呈现的是绘造社选取的,上升过程中最好的状态。它并没有像草图中一样工整,也没有下方作为配重的砖瓦碎片,而是定格了搭建过程中的形态,这也映射了民间建造的精神。

这种不断变化的状态不仅与传统民间自建房屋的历史相契合,也使得搭建过程成为了一种动态的艺术表达,呈现出老屋原始、脆弱却充满生命力的形态。

“空间生产力”项目持续发酵

“飞屋”是苏州当代美术馆“空间生产力”系列项目中的第七个项目。自2024年4月该系列启动以来,“空间生产力”系列项目致力于将美术馆的工作与当代艺术的创作理念和方法带入城市的各个角落。

苏州当代美术馆认为,城市的每个“空间”不仅是生活的载体,还是城市文化与情感的容器,更应该是当代人思考的对象。因此,他们依托苏州多样的城市功能载体与情感空间实施丰富的项目活动,在一个暂没有实体场馆的“美术馆”中打造了一座“无边界美术馆”,为大众制造从自己熟悉的情境出发与艺术相遇的机会,使美术馆成为不同领域、不同人群在今日生活中的链接点。

孟正中