前 言

刘伟冬

崔雄、邬烈炎和我三个人在南通美术馆举办画展,并取名“回故乡之路”,这多少透露出一些信息:我们仨都是南通人。是的,我们出生在这里,成长在这里,又先后走出了这里。今天,年逾花甲的我们又一起回到了这里,带着我们的绘画作品,向这座艺术之城致敬,向家乡人民汇报。

如果说我们三人还有什么共同点的话,那就是都毕业于南京艺术学院,并在这座百年学府里几乎工作了一辈子。我们的个人成长完全融汇在了学校发展的史诗之中。为此,我们都感到非常骄傲和自豪。

我和崔雄相识于上个世纪八十年代的南艺校园,那时候他正英姿勃发、气宇轩昂,给人一种干练豁达的印象。他在学校从事行政管理工作,后来担任了学校的副校长、副书记,但浑身上下始终洋溢着艺术的气息。后来我们成为好朋友,经常走动,趣味相投。我最终上行政管理的“贼船”也是他的引导。崔雄对艺术的执着令人感动,无论工作再怎么繁忙,他创作实践的步履几乎一刻也没有停止过。他勤于学而敏于行,喜欢思考和琢磨,对他的老师们更是充满了敬仰和尊崇。每过一段时间就会有新作呈现,他的绘画作品可以说最好地继承了百年老校的传统和精神。

我和邬烈炎在南通就认识,我们还有一位共同的启蒙老师。他跟着她了解世界,我则跟着她学习英语。我第一次看到邬烈炎的作品就是在这位老师家,没记错的话是一张暖调的静物-——鸡冠花。邬烈炎在南通当知青的时候名气就很大,后来到南艺上学留校任教后名气就更大,“老邬的色彩”几乎成为当时美术辞典里的词条,学生们很服气,在全国美术界也算是独树一帜。可惜的是他当了设计学院的院长后,在学院教学、科研、创作的管理上用力过猛,消耗了他太多的画画时间,但学院却在他的带领下跃上了一个崭新的台阶。令人欣慰的是,邬烈炎终于又回到了画室,站在画布前落实他的意象和色彩。

至于我嘛,我是八四年到南艺读研究生,专修欧洲美术史,毕业后留校工作,当了一名史论老师。其实早在七三年,我就和南艺结下了不解之缘。那一年南艺开始招收工农兵学员,在南通有考点,我刚好在读小学五年级,喜欢画画,在黑板报上画领袖的头像不用打格子,在同学中小有名气。我的班主任老师觉得省城来了一批艺术教授,应该把我的画请高手指点指点,当时的老师就有这么一股狠劲儿。于是我们就卷了一卷画来到文化宫,一位杨姓教授看了我的画后给予了充分的鼓励,说我线条勾得好。其实我的所谓画,就是用毛笔临摹的连环画,他还问我懂不懂素描,会不会写生,我一概回答不知道。他要我好好学习,将来有机会考到南艺上学。当时有谁会想到,这个懵懂的少年后来真的去了南艺,还当上了校长。

这次展览,不仅是我们三人作品的展陈,也是我们友谊的见证,同时也热忱地期待同行和老乡的批评指正。我们的老校长刘海粟先生曾题画云:“丹青不知老将至,画不惊人死不休”。客观地说,时间老人的脚步声我们已经听得越来越清晰了,我们是万万不敢以画去惊人的,但有一点是明确的,那就是在艺术道路上,我们的追寻也是不会停止的。

三重回归的诗学

任明星

在当代中国艺术的版图上,“故乡”始终是一个充满张力的创作母题。它既是地理坐标上的出生之地,又是文化记忆的承载之所,更是艺术语言的灵感之源。本次展览以“回故乡之路”为主题,汇聚了刘伟冬、崔雄、邬烈炎三位艺术家近年的创作成果,通过认知重构、风景抒情与形式转译三种路径,共同编织出一条穿越时空的返乡之途。这既是对地理故乡的回望,对文化基因的溯源,更是对艺术本体的回归。三位艺术家皆出生于南通这座城市,成长过程中从地方文脉中汲取了养分。离开南通又先后求学并工作于南京艺术学院,承载行政和教学任务的同时笔耕不辍,在各自领域开创了独特的视觉诗学。

刘伟冬:时光侧面的主观重塑

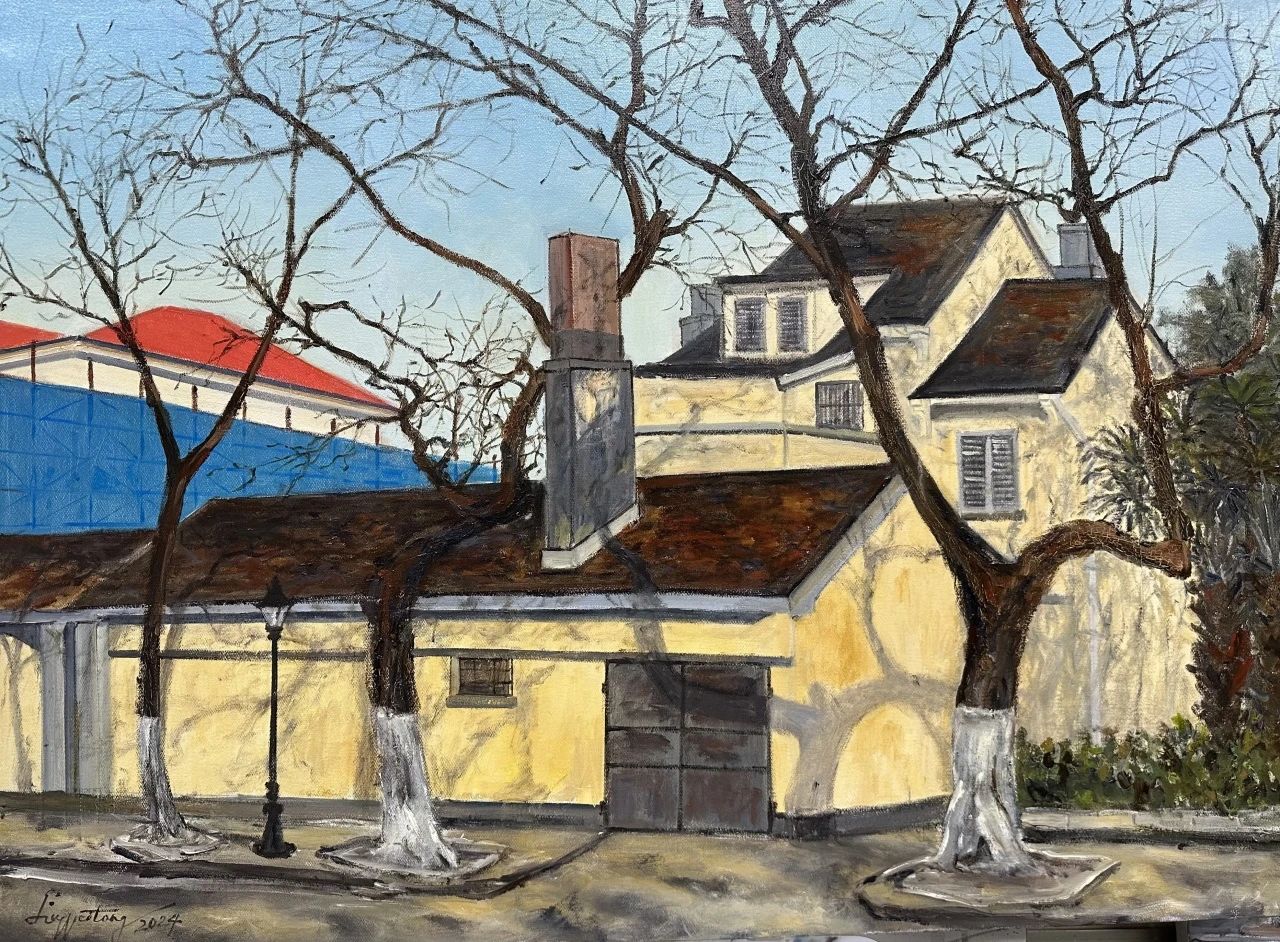

《颐和路街景八》 布面油画 80cm×110cm 2024年

作为南京艺术学院原院长、艺术史学者兼创作者,刘伟冬的“返乡”之路体现为对个体记忆的深度开掘。他对“故乡”的理解超越地域局限,升华为一种文化认同的哲学思考。

《颐和路街景八》 布面油画 80cm×110cm 2024年

艺术家曾经表示,“我不做现场写生,是因为我不需要太多的现场氛围……事实上,我的图式、色彩和光线都有着强烈的主观倾向”。在《寻街》系列作品创作过程中,组画虽以颐和路的“街”为对象,但更重要的是“寻”的诗情画意。学者翁再红评价说,“《寻街》系列组画,有着‘独善其身’的‘隐者’之趣。‘兼济天下’与‘独善其身’始终是中国文人骨子里,两种时而调和、时而冲突的存在状态。”

《颐和路街景十二》 布面油画 80cm×110cm 2024年

《颐和路街景三》 布面油画 70cm×110cm 2024年

《寻街》系列组画也代表着画家对之前身份的一次从容转身。从绘画题材的选择到绘画色彩的使用,从绘画空间的呈现到绘画意境的营造,画家不再关心实际的现场的物像,他关注的是自我的“胸中之竹”。之前画园林,他说选择园林是“与我的成长经历、知识结构、艺术趣味和审美倾向等不无关系”。这种喜好从某种角度来说,也是中国传统文人意趣的一个重要表现。

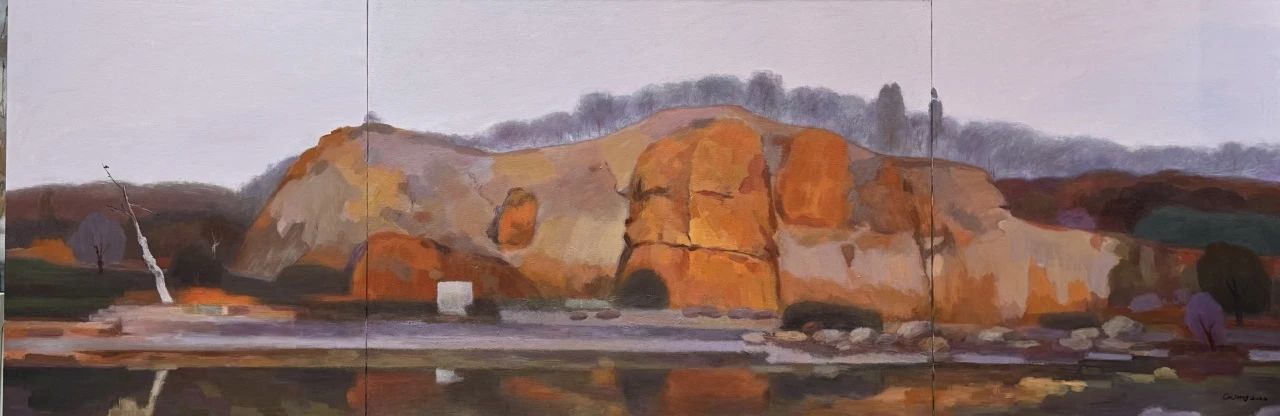

崔雄:江南风景里的生命诗学

《石头城下》 布面丙烯 150cm×450cm 2024年

崔雄笔下的“故乡”是浸润着水汽的江南。作为长期生活在文化江南的艺术家,他创作的多组《四季系列》作品,将太湖水乡、姑苏园林、江南田野等转化为心灵栖居的诗意空间。艺术评论人和资深媒体人郑强斌有关于他《四季系列》作品的评论,“崔雄先生的油画作品,用中国传统笔墨语言,融合了西方的技法和色彩,描绘的依旧是我们身边的景象和故事,其故事性和生命精神的表达,形成了他油画作品独特的风貌。”

《夏日水乡》 布面丙烯 150cm×150cm 2023年

《春暖花开》布面丙烯 180cm×180cm 2024年

《醉了红土》 布面丙烯 180cm×180cm 2018年

谈到创作本身,崔雄的创作特质在于消解技法的刻意感,达到物我两忘的化境。他的作品既无技法卖弄,也无观念伪饰,更无价值索取,只有真实的情感流淌。在描绘园林的系列作品中,老墙边的虬枝既是客观物象,又是艺术家的精神自况,画面成为连接物质家园与心灵故乡的双面镜。在描绘田野的系列作品时,他知道红壤该如何唤醒才能托住乡愁,明白油菜花该如何表现才能含蓄绽放希望,这种创作状态源于长期浸润产生的文化默契。正是这些深刻的生命体验,使他的风景超越了地域写生,升华为东方自然哲学的视觉诠释。

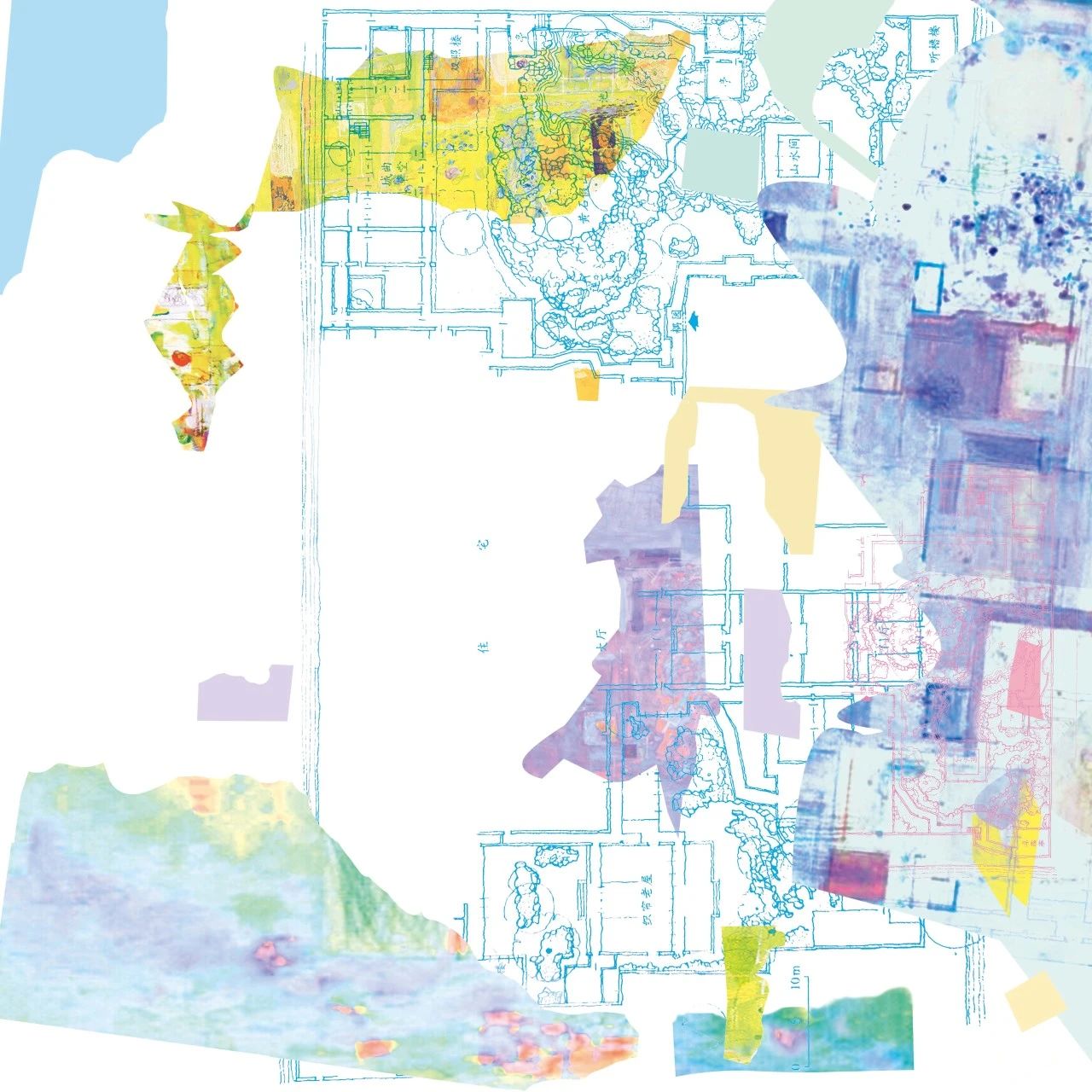

邬烈炎:主题解构中的形式密码

设计学科背景使邬烈炎的“返乡”之路独具实验性。在展览中,我们能看到他持续二十余年探索的苏州园林主题作品,以鸟瞰视角的平面图式解构传统园林意象,将亭台、水榭、假山转化为点、线、面的韵律游戏。这种创作源于他每年除夕上午独游园林的仪式——冬日阳光下的空寂园林,成为他与历史对话的私密场域。此刻他“俨然成为园林主人”,在物我交融中捕捉超越时空的“抽象精神”。

《园林》系列6 数字绘画 尺寸可变 2024年

这种探索看似抽象,实则深植地方文脉。浓烈而抒情、抽象而有序、纯质而有韵味的创作实验,恰是传统美学在现代语境中的转生。当无人机俯拍成为潮流时,邬烈炎的“鸟瞰”却拒绝机械复制,他以设计思维重组视觉元素,使园林的营造智慧在当代艺术中获得新生。

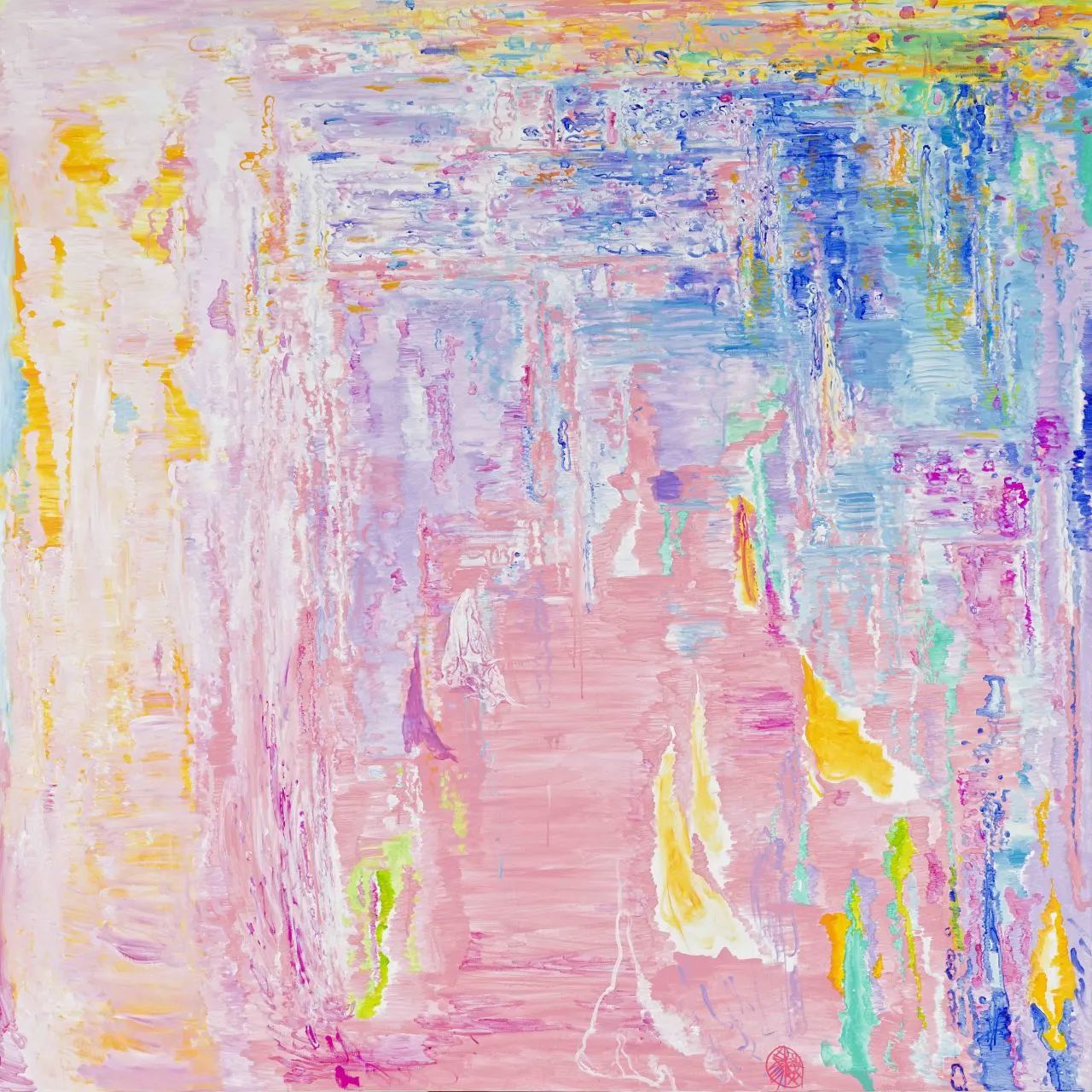

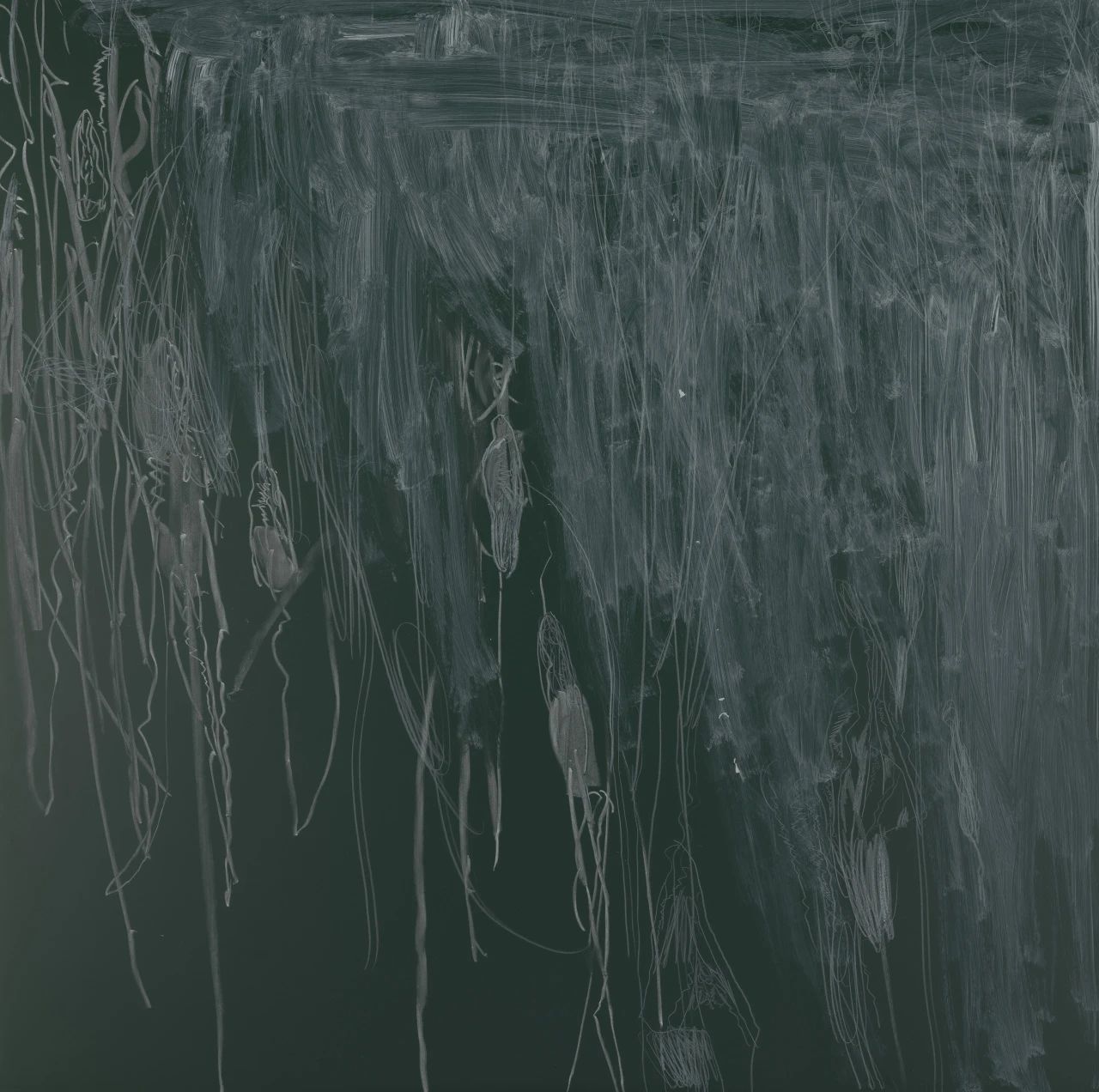

关于展览中出现的《荷塘》《芭蕉》等系列作品,艺评人王方曾表示,“邬老师的荷塘、残荷、芭蕉并不是通过线条和色彩来创造出一个意境,线条、色彩就是形式感,就是形式和色彩本身带来的美,这种审美是抽象的,也是形式的,拒绝阐释和延伸。虽然‘有意味的形式’也不是再现现象的实在,是通过纯形式表现艺术家的审美情感,最终显示在画布之上,但‘形式’首先是种主动造型的力量,其次才是表现在对象外观上的形式规律或性能。”

《荷塘》系列2 布面丙烯 200cm×200cm 2024年

《荷塘》系列12 布面丙烯 200cm×200cm 2024年

《荷塘》系列5 黑板、粉笔 120cm×120cm 2024年

本次展览的作品构成了一首多声部的“还乡曲”,刘伟冬在记忆纵深中寻找精神原乡,崔雄于风景抒情里安放诗意栖居,邬烈炎借形式实验转译文化基因。三人的艺术实践共同回应着海德格尔所言“诗人的天职是还乡”,这不仅指向地理意义上的故土回归,更是文化血脉的接续与艺术本体的重建。三位南通人在完成了南京艺术学院的工作使命后相继退出行政管理岗位,共同以纯粹的艺术家身份为“乡愁”提供了超越怀旧的美学解读。刘伟冬将其塑造为回忆映像,崔雄转化为生命诗学,邬烈炎重构为形式语法。这条“回故乡之路”,最终通向的恰是中国当代艺术的自主与创新。

艺术家简介:

刘伟冬,1960年出生于江苏南通,祖籍浙江宁波;南京艺术学院原院长,学术及学位委员会主任,美术学科带头人;现任南京艺术学院艺术史教授,博士生导师,《美术与设计》主编;江苏省美协副主席。第七、第八届国务院学位委员会美术学评议组召集人,第八届国务院学位委员会艺术学(一级学科)评议组成员,教育部美术类教育教学指导委员会副主任委员。

崔雄,1956年生于江苏南通。南京艺术学院教授、研究员;江苏省当代艺术创作研究会副会长;江苏省油画学会常务理事;江苏油画雕塑院特聘研究员。曾任南京艺术学院党委副书记、副院长。

邬烈炎,1956年生于江苏南通。毕业于南通师范学校第二附属小学,南通市第十五中学,于南通市工农人民公社插队,多次参加市美术创作学习班。现为南京艺术学院教授,博士生导师,曾任设计学院院长。江苏省教学名师。中国美术家协会会员,中国壁画学会理事。主要作品有荷塘、芭蕉、园林、江南、静物等绘画系列,及壁画、装置等公共艺术。