南社是中国近代史上成立最早规模最大的进步文化团体,1909年成立于苏州,其发起人是吴江人陈去病、柳亚子和上海金山人高天梅。南社受孙中山先生领导的同盟会的影响,取“操南音,不忘本也”之意,鼓吹民主革命,提倡民族气节,反对满清王朝的腐朽统治,为辛亥革命做了非常重要的舆论准备。社员总数1180余人。1923年解体,以后又有新南社和南社湘集﹑闽集等组织。前后延续30余年。其中有范烟桥、田汉、李叔同、欧阳予倩、吴梅、汪东、唐群英、戴季陶、廖仲恺、邵元冲、周瘦鹃、苏曼殊、程小青等都有创作歌词的经历。范烟桥的歌词创作已有钱国良先生作了专门讲述,本人重点就其他南社社员的歌词创作进行介绍。

中国本无国歌,进入民国,在不同时期分别使用了《五旗共和歌》《中华雄立宇宙间》《卿云歌》《三民主义歌》等多版国歌。《三民主义歌》由南社社员戴季陶、廖仲恺、邵元冲以及胡汉民合作而成。“三民主义,吾党所宗,以建民国,以进大同。咨尔多士,为民前锋;夙夜匪懈,主义是从。矢勤矢勇,必信必忠;一心一德,贯彻始终。”《三民主义歌》原为广州黄埔军校的校歌,1943年,正式成为中华民国的国歌,是最广泛意义上的中华民国国歌,也是民国历史上和近代史上影响深远的国歌,在1936年夏季奥林匹克运动会期间被选择为世界最佳国歌。

(田汉)

1949年9月25日,在中华人民共和国成立前夕,毛泽东、周恩来在中南海丰泽园主持召开国旗、国徽、国歌、纪年、国都协商座谈会。在座谈会上,南社社员马叙伦等主张暂用《义勇军进行曲》代国歌。《义勇军进行曲》诞生于1935年,由田汉作词,聂耳作曲。田汉,是剧作家、戏曲作家、电影编剧、小说家、词作家、诗人、文艺批评家、文艺活动家,中国现代戏剧三大奠基人之一。他也是南社社员。

《义勇军进行曲》是电影《风云儿女》的主题歌,极富革命精神和新时代特色,被称为中华民族解放的号角,自1935年在民族危亡的关头诞生以来,对激励中国人民的爱国主义精神起到巨大的作用。“起来!不愿做奴隶的人们!把我们的血肉筑成我们新的长城!中华民族到了最危险的时候,每个人被迫着发出最后的吼声。起来!起来!起来!我们万众一心,冒着敌人的炮火,前进!冒着敌人的炮火,前进!前进!前进、进!”《义勇军进行曲》以其高昂激越、铿锵有力的旋律和鼓舞人心的歌词,表达了中国人民对帝国主义侵略的强烈愤恨和反抗精神,体现了伟大的中华民族在外侮面前勇敢、坚强、团结一心共赴国难的英雄气概。

(范烟桥)

聂耳是中国著名音乐家。田汉作词,聂耳作曲,一同创作的歌曲,除《义勇军进行曲》外,还有《开矿歌》《大路歌》《毕业歌》《码头工人》《苦力歌》《打砖歌》《打桩歌》《告别南洋》《春回来了》《慰劳歌》《梅娘曲》《打长江》《采菱歌》等十三首,几乎占了聂耳全部作品的一半。

1933年电影《母性之光》,通过一个家庭的悲欢离合,反映了当时社会的阶级对立和矛盾,具有积极的现实意义。插曲《开矿歌》作词就是田汉,“开矿,开出来黄金黄。我们大家的心,要像一道板墙我们大家的手,要像百炼的钢。我们造出来的幸福。我们大家来享”。《开矿歌》开创了我国20世纪30年代革命电影歌曲的先声。

1934年的电影《桃李劫》,描写1931年“九·一八”事变后,中国青年学生坎坷的生活道路。插曲《毕业歌》:“同学们大家起来,担负起天下的兴亡。听吧,满耳是大众的嗟伤。看吧,一年年国土的沦丧。同学们同学们,快拿出力量。担负起天下的兴亡,巨浪巨浪不断地增涨。同学们同学们,快拿出力量。担负起天下的兴亡”,田汉的作词深得人心传唱全国。

1937年7月7日,日军悍然发动了“卢沟桥事变”。守卫卢沟桥的中国部队,当即进行了抵抗,全国全面抗战从此爆发。承受着深重苦难的中华民族发出了抗争的怒吼,一首首不朽的战歌在血火中诞生。铿锵战歌,鲜血谱就。剧作《卢沟桥》主题歌《卢沟桥之歌》:“一寸寸国土,一寸寸黄金。谁先抢着走,我和谁拼命!战而胜,长在卢沟桥扎我的营!战而不胜,就把卢沟桥做我的坟!”在戏剧演出到高潮时候,全体演员同声齐唱,台上台下歌声欢呼声连成一片,可以说是气壮山河,情憾大地。这首的作者是南社社员周瘦鹃。周瘦鹃是杰出的作家、文学翻译家。他以饱满的爱国之情,谱写了这首壮丽的歌词。

欧阳予倩,中国著名戏剧、戏曲、电影艺术家,中国现代话剧创始人之一,被称为“中国现代戏剧之父”,是南社社员。中华人民共和国成立后,欧阳予倩历任中央戏剧学院院长,中国文联第一届常委和第二、三届副主席,中国戏剧家协会第一、二届副主席,中国舞蹈家协会第一、二届主席。1939年,由卜万苍执导的电影《木兰从军》上映,其插曲《月亮在哪里》是南社社员欧阳予倩作词:“月亮在哪里?月亮在哪厢?它照进我的房,它照上我的床。照着那破碎的战场,照着我甜蜜的家乡。几时能入我的怀抱,也好诉一诉我的衷肠。”

田汉作词、贺绿汀作曲的《四季歌》,是电影《马路天使》的插曲,曾流行一时。《马路天使》是明星影片公司出品的剧情片,由袁牧之执导,赵丹、周璇、魏鹤龄等主演,讲述了社会底层人民的遭遇以及歌女小红与吹鼓手陈少平之间的爱情故事,1937年上映,是中国电影史上的杰作。

《四季歌》插曲的演唱者——周璇,是20世纪30年代中国最红的女星,由南社社员范烟桥作词,周璇演唱的《夜上海》《花好月圆》当时风行上海滩。“夜上海,夜上海。你是个不眠城,华灯初上。乐声悠扬,歌舞翩翩……”“浮云散,明月照人来,团圆美满今朝醉。清浅池塘,鸳鸯戏水,红裳翠盖,并蒂莲开,双双对对,恩恩爱爱……”

周璇演唱的歌曲,作词者除范烟桥外,还有南社社员程小青。程小青,中国侦探小说家、翻译家。很多人都把他称为“中国侦探小说之父”。他作词的《种花歌》是电影《恼人春色》(1941年上映)的插曲,由姚敏作曲,周璇演唱。“要收九秋的果,先做三春的工。种瓜得瓜,种豆得豆。播种的人儿乐无忧。”

其他歌手演唱的歌曲,也有南社社员创作的。如《教我如何不想他》,由刘半农作词。刘半农(1891年5月29日-1934年7月14日),江苏江阴人,中国新文化运动先驱,文学家、语言学家和教育家。《教我如何不想她》1920年9月4日创作于英国伦敦,原题为《情歌》;1926年9月收入北京北新书局出版的新诗集《扬鞭集》,改题为《教我如何不想她》。1926年,清华国学研究院导师赵元任为这首新诗谱曲,并将题名改为《教我如何不想他》。这首歌1928年被载入《新诗歌集》,成为音乐院校声乐专业学生的必修曲目,也是许多著名歌唱家参加大型演唱会的保留节目。李谷一曾经演唱,收录于《20世纪中华歌坛名人百集珍藏版》和李谷一《秋水伊人》专辑中。

“长亭外,古道边,芳草碧连天。问君此去几时来,来时莫徘徊。天之涯,地之角,知交半零落。人生难得是欢聚,惟有别离多……”这是李叔同(弘一法师)作于1914年的《送别》。歌词充满了对人生的无奈和离别的哀愁。同时,这首歌曲也展现了李叔同的音乐才华和深厚的文化底蕴,成为了中国音乐史上的经典之作。

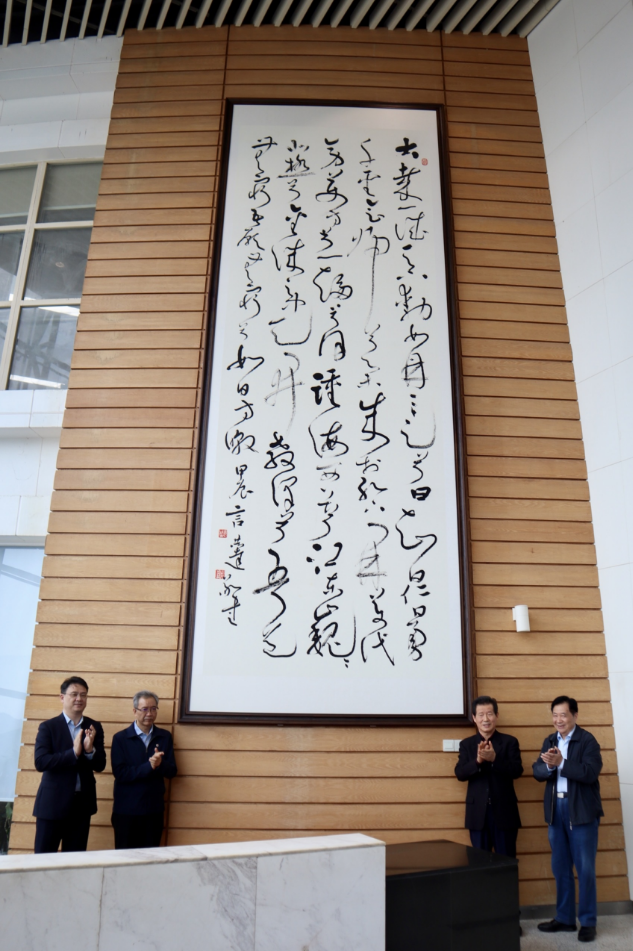

(图为如今南京大学图书馆悬挂李叔同创作的《南京大学校歌》,巨幅草书由著名书法家言恭达书写。摄影:管云林)

释文:

大哉一诚天下动,如鼎三足兮,曰知、曰仁、曰勇。

千圣会归兮,集成于孔。下开万代旁万方兮,一趋兮同。

踵海西上兮,江东;巍巍北极兮,金城之中。

天开教泽兮,吾道无穷;吾愿无穷兮,如日方暾。

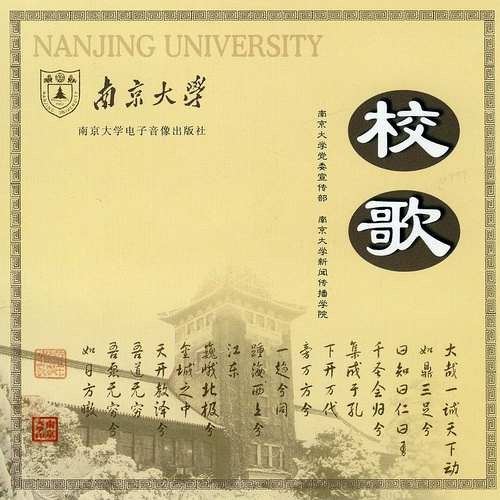

李叔同是著名音乐家、美术教育家、书法家、戏剧活动家,是中国话剧的开拓者之一。他从日本留学归国后,担任过教师、编辑之职,后剃度为僧,法名演音,号弘一,晚号晚晴老人,后被人尊称为弘一法师。李叔同创作的其他歌曲,也在中国历史上留下了亮丽的一笔。1915年起,李叔同兼任南京高等师范学校音乐、图画教师,他谱曲了南京大学历史上第一首校歌。他谱曲的《三宝歌》作于1930年,太虚大师再依曲作词,是中国历史上第一首现代梵呗,同时也是对古代梵呗一次划时代的革新。在重大的佛教活动上,都会先唱《三宝歌》。

南社成员中有一位革命僧人苏曼殊,是近代作家、诗人、翻译家、情僧、诗僧、画僧、革命僧人,他也有歌词创作。他写的《花朝》,后来被戴于吾作曲,于文华演唱;《孤僧》,则是由印能法师、张鹤在其诗作基础上进行修改,张鹤作曲,印能法师演唱,收录于专辑《鱼在水里空中鸟儿飞》中。“江头青放柳千条,知有东风送画桡。但喜二分春色到,百花生日在今朝。”苏曼殊以细腻的笔触赞美了柳树在春风中抽出新绿,如同画卷般展开。他欣喜地发现,随着二分春色的到来,标志着百花的生日——花朝节已经来到。花朝节,简称花朝,俗称“花神节”,在每年农历二月初二、二月十二、二月十五或二月二十五。节日期间,人们结伴到郊外游览赏花,称为“踏青”。

除前面提到的李叔同谱曲的南京大学历史上第一首校歌外,在中国学校史上,也有其他校歌是由南社社员写的。两所民国时名校国立中央大学和北京大学的校歌分别是南社社员汪东和吴梅写的。

汪东为章太炎的入室弟子,精于文字训诂音韵之学,曾任民国时期国立中央大学中文系教授、系主任、文学院院长,近代词坛大家。他写的歌词为:“维襟江而枕海兮,金陵宅其中。陟升皇以临睨兮,此实为天府之雄。焕哉郁郁兮,文所钟。宏我黉舍兮,甲于南东。干戈永戢,弦诵斯崇,百年树人,郁郁葱葱。广博易良兮,吴之风。以此为教兮,四方来同。”

吴梅是现代戏曲理论家和教育家,诗词曲作家,在北京大学、国立东南大学、国立中央大学、中山大学、光华大学、金陵大学任教授。1917年,北京大学举办20周年校庆活动。为了这次庆祝活动,吴梅创作了一首北大20周年纪念歌,一度被当做北大校歌。

(吴梅)

震泽人徐子为曾协助施肇曾创办吴江县私立震属育英高中(今震泽中学),并任该校董事。1950年10月,徐子为专程赶赴上海,拜会南行到达上海的柳亚子及其夫人郑佩宜,郑重提出撰写校歌的请求,得到柳亚子的首肯。柳亚子返回北京后,于同年12月上旬,把撰写好的校歌邮寄给徐子为,这一手迹至今保藏于震泽中学。柳亚子撰写的震泽中学校歌有着鲜明的时代色彩和地方特色:“太阳中天天地赤,我们有个毛主席。工农大众尽翻身,人民用脑兼用力。农村发展工业化,一支锄头一管笔。学校农场一例看,大家拥护毛主席。”“太湖湖水连天阔,中有灵区号震泽。王蘋而后王晓庵,讲学持躬两卓绝。前贤事业吾侪继,吸取精华弃糟粕。我们掮起锄头来,大家拥护毛主席。”

以上是我收集到的有关南社社员的歌词创作,“承前启后的人文情怀,心系民众的进步追求,振兴中华的家国担当”的南社精神,正是我们应该传承与发扬的。

(作者系江苏省南社研究会副会长、苏州南社文化研究院副院长、吴江区南社研究会会长)