武汉与南京,都是跨长江的城市,所谓江城,虽然一在荆楚,一在长江下游,但,这两座城,渊源多多,且来随便说说。

众所周知,水是万物之母、生存之本、文明之源,长江与黄河一样是中华民族的母亲河。因三江笔会的机缘,以赣江、汉江、湘江之名,又汇入滚滚滔滔的长江,金秋时节,应邀来到江城武汉,细说、行走、审视这一江碧水,看了不少地方,有汽车制造,有无人驾驶,有汉口漫步,还有江上夜游,时间虽短,内容丰富,要说的话,想说的话,能说的话,实在是太多太多。

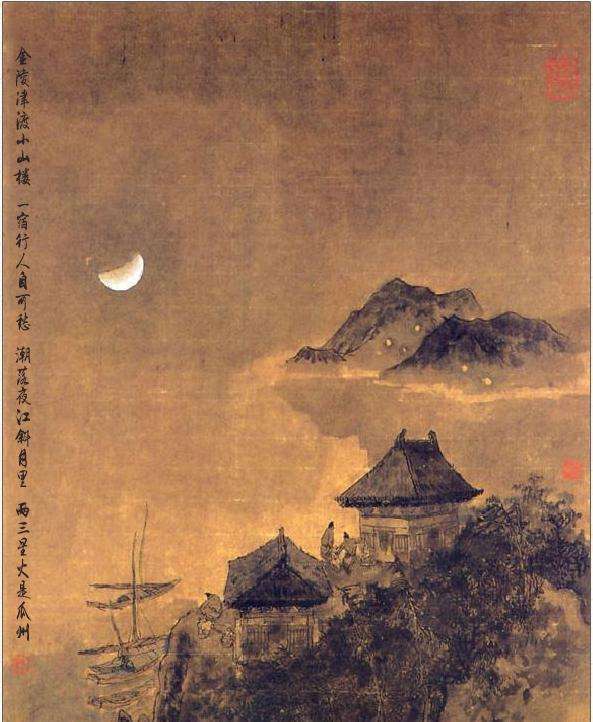

秦汉之前,春秋战国,楚国之强,超乎今人想象。楚国东下经略,不仅仅是北上逐鹿,问鼎中原。楚国与吴越争锋,此起彼伏。伍子胥离开楚国,过昭关,到姑苏,多有文本叙述。南京的金陵邑,就与楚王有关。也就是说,南京不仅有越王勾践、吴王夫差,还是有楚的强烈印记。一水相牵,极目楚天舒,这楚天包含着南京呢。

我所供职的单位属下某出版机构,曾经出版过一个外国学者张磊夫关于曹操、孙权的研究,这就是《国之枭雄:曹操传》与《南方的将军:孙权传》。东汉末年,天下纷乱,群雄并起。躬耕于陇亩的诸葛亮就刘备的虚心请教提出了《隆中对》,不管是襄阳或者南阳,总之是在江淮之间,与汉水有关。本欲与孙权踌躇满志会猎于吴的曹操在湖北赤壁与孙刘联军决战,一江横卧,堪称天堑,从此以后,曹再无力量挥师南下底定东南。非但如此,曹操对荆州益州也多属有心无力无可奈何。历史的机遇,稍纵即逝。钟会邓艾攻占巴蜀,已经是在曹家父子之后的事情了,王浚楼船下益州,金陵王气黯然收,就进入司马炎西晋时代了。对了,孙权称帝,是在武汉方圆这里。孙仲谋审时度势,虽然最终定都建业。这也是南京成为古都的最早记录。南京与武汉,因孙权而有此历史渊源,如今,孙权的陵墓就在南京东郊,靠近朱元璋的陵墓不远处。

李白与黄鹤楼,还有苏轼的东坡,都在湖北,或在蛇山之上。李白不仅仅在黄鹤楼下流连,他也多次到南京,南京也有他的“凤凰台”啊。苏东坡曾经到南京,去看望王安石。岳飞抗金,曾在南京牛首山留下故垒处处,但大家知道,岳飞曾封鄂王,他在蛇山也有塑像,大致就在黄鹤楼不远的地方。

且说元末,天下纷乱,群雄并起,最终有三大势力抗衡蒙元。东吴一带处于长江下游的张士诚,以南京为中心的朱元璋,还有就是大致控制湖北江西的陈友谅。朱元璋审时度势,听从刘基等人建议,先与陈友谅展开博弈较量,狮子山大战之后,就是最为重要而惨烈的鄱阳湖大战,血流成河,草木为腥,赣水也好,长江水也好,因之而血染江岸,并非夸张。陈友谅战死,葬骨武汉,如今,他的墓庐还在武汉三镇,荒草离离,在大江附近。经鄱阳湖之战,陈友谅集团基本上大势已去,朱元璋在底定荆楚之后,挥师东顾,对付张士诚。南京有汉府街、汉府饭店,谁的汉府?陈友谅的儿子啊。这样说来,武汉与南京在当年历史的大变局中,也是作为各自的堡垒中心而分庭抗礼,多有交锋。

多年前,我从淮河的一条很普通的支流边上到了南京读书,毕业于六朝松下的一所大学,这所大学的最初之名就是三江师范学堂。当时,这所现代意义的高等学堂的创办者、推动者,多与湖北、湖南、江西有关。当时署理两江总督者是大名鼎鼎的张之洞,他自武汉的湖广总督任上到了南京之后,继续推动其前任两江总督刘坤一的生前宏愿,促成了三江师范学堂的挂牌成立开门招生,此后的两江总督魏光焘也是不遗余力,继续推动,三江师范学堂不断发展,终成中国东南的大学重镇。张之洞是河北人,他出生在贵州,但他一生功业主要在湖北,与此同时,因他两次署理两江总督,因他而联动了湖广与两江,他与刘坤一也成为当年东南互保的最为重要的策划者、组织者、推动者。庚子之乱之后,他与刘坤一联手上奏,推动变法维新,这就是彪炳千秋的江楚三折。江,指两江,楚即湖广。这一江楚三折所进行的形势分析与论证,所提出的建议与举措,即使在中国式现代化迅猛推进的今天看来,仍具有现实意义,不容小觑。当然,刘坤一与他的侄子刘长佑也是湖南人。

庚子之乱十余年之后,辛亥革命爆发于武汉,震惊中外。此后,纷纷扰扰,南北奔走,最终结果是在南京宣告中华民国的成立肇造。因这一重大历史事件,再一次把武汉与南京紧密联系在一次。这一番地动山摇,这一番山河变色,彻底结束了中国数千年的专制时代,功不可没,可圈可点。在这其中,有一人他当年在武汉张之洞的幕府之中,后因故而被处分离开江城到了长江下游的上海,这个人在惜阴堂穿针引线被称之民国助产婆,此人就是赵凤昌,他是常州人。武汉是武昌首义之地,南京是民国成立之所。这样说来,南京与武汉在缔造亚洲的第一个共和国的历史进程中,还是有着密不可分的薪火相继。

国共合作,誓师北伐。中间纷争,所谓宁汉合流。宁即南京,汉是武汉。党的五大在武汉召开,八七会议在武汉召开,看江汉关博物馆有关展览,看当年中央机关旧址,看宋庆龄短暂生活过的老楼,令人感慨无端。分道扬镳之后的国共两党,兵火相见,内战酷烈,有十年之久。且不说更有此后的抗日烽火,国共再度合作,准备撤离南京,武汉、洛阳等也都是备选的陪都之地,虽然最终选择了重庆,而武汉大会战的惨烈悲壮,足以撼人心魄。说到大会战前后的武汉,萧红女士在那样的岁月曾在武汉,几人冒雨去看萧红留下过踪迹的地方,想望当年萧红的处境,看她留下的文字,更有她最终命丧香港的凄苦无助,令人默然无语。对了,帮助过许多中国作家的聂华苓女士也曾在汉口生活,她后来考入中央大学,她的《千山外、水长流》《桑青与桃红》,也曾风靡一时呢。如今在南京出版的江苏省委机关报的名称新华日报,也是诞生在硝烟弥漫的武汉三镇,周恩来曾经是这家媒体的董事长。

十四年抗战结束,中国惨胜而遍体鳞伤。还未喘息的中华民族在重庆谈判签订协定未久,内战的弹火再度冲天而起。三年内战之中的武汉与南京,貌合神离,各有算盘。淮海战役,基本上水落石出,大局已定。百万雄师过大江,武汉主要是桂系力量在掌控也仓皇南渡,树倒猢狲散,兵败如山倒。坐镇中南武汉三镇的一个湖北黄冈人挥师南下,一鼓作气进攻到了海南岛。当时的中南局处于九省通衢之地,盘马弯弓,左顾右盼,在整个中国大棋局中的分量,不容小觑,令人侧目。

不说武汉在特定时间段内震动全国的重大事件,且说新时期的文学,无法绕过两位女作家的名字。其中一位,她的祖辈是南大名教授,汪国垣先生。另一位,也与江苏关系匪浅,江苏的出版机构出版过她的文集,也出版过她的不少作品,她当年的《烦恼人生》《不谈爱情》,说颇有人人争读,并非夸张。不说这些,我还要说到陈宝箴父祖三代与武汉。陈宝箴本一举人,经多年积累,在1889年终于东山再起,来到武汉,担任湖北按察使,不久又任湖北布政使,他就是在此位置上调任直隶,尔后就任湖南巡抚。湖北数载,陈宝箴与他的儿子陈三立这一位所谓清末四公子,交友广泛,推动变革,后因戊戌变法而黯然出局。且慢,陈三立后来流寓南京长达近二十载,仍久多次奔波在长江之上,也曾到武汉故地乃园重游,乃园风月,流连忘返。他曾在武汉北上,去见当时在京津炙手可热的秉政大员,最终无功而返。他每年清明、冬至都要沿江而上,溯流长江,进入赣江,到南昌西山祭扫父母墓庐,此行延续长达数年,有人说是14年之久。西山又叫散原山,这也是他之所以号散原的原由。曾经在武汉大学任教的程千帆先生,他在退休之后,告别武汉这一座江城,来到另一座江城南京,栽桃植李,老树新枝,莫砺锋等名教授都是他的弟子。他的夫人著名词人沈祖棻先生也是因一次意外车祸殒命在武汉街头。

二十多年前,与我无一面之缘的当年主政长江文艺出版社的出版家周百义联系,推出了一套文化家族丛书,我写了其中的一本《江南彩衣堂:常熟翁氏家族》,其中写到的翁同爵是翁同龢的哥哥,他署理过湖广总督。几年前,我写《国之重器:张之洞》,而张之洞这位去世在115年前的历史人物,在武汉有以他名字命名的街巷。

一水相牵,江城两座。武汉早有黄鹤楼,南京后来也有阅江楼;武汉因张之洞而有汉阳钢铁厂、兵工厂,也是如今武钢的基础,南京也有南钢;武汉的汽车工业如火如荼,南京也曾有南汽;武汉有武汉大学、华中科技大学等名校,南京也有南京大学、东南大学等名校,而在二十世纪的八九十年代,武大的刘道玉、华中的朱九思、华师大的章开沅、南大的匡亚明、东大的韦钰也都是高等教育领域的风云人物;武汉三镇早已沿长江汉水蓬勃而生,南京也从秦淮河到长江风生水起。这样的两座城,如今都在中国式现代化的进程中,负势竞上,各呈风流。说不尽的南京与武汉的故事,道不尽的两次江城的渊源。这一切的一切,也大都与长江这一脉碧水的贯穿有关啊。