应该是今年立秋之前,天气炎热依旧,在江宁有一闲聚,来人多是与六朝松有关联者。散漫聊天,海阔天空,说起当年校园内的一些老师们,无意间提到沈泰来女士。方才知道,她在今年的春天里已经驾鹤而去了。闻听这一迟到的噩耗,我还有点不大相信,她,年龄不算太大呀。但,一切都是真的。

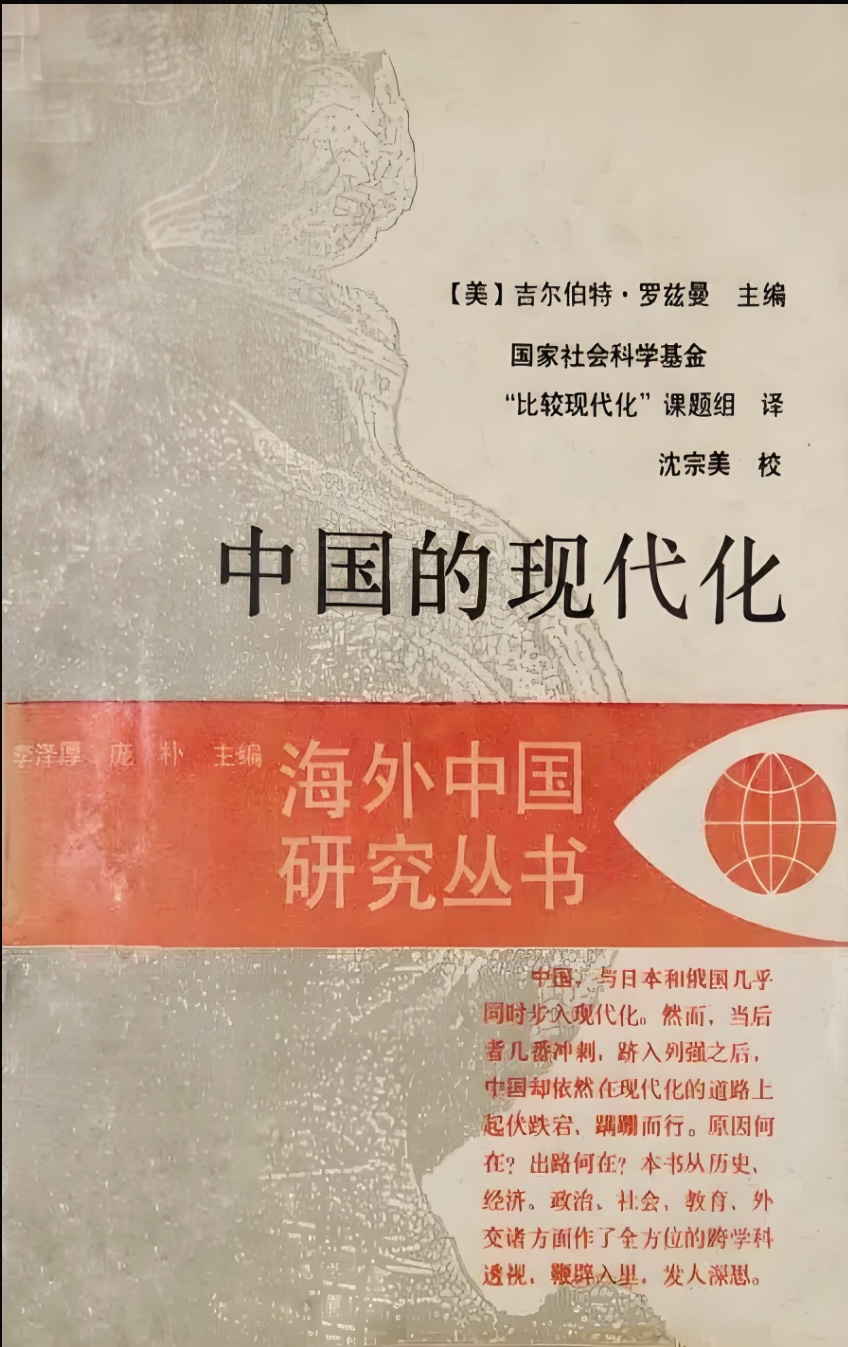

二十世纪八十年代末,来到南京在六朝松下读书时节,一切都很莽撞而懵懂,抢座位泡学校图书馆,去成贤街上的南图,到南大鼓楼校区听讲座,去北极阁礼堂看录像带电影,在课堂上似懂非懂地争辩,当时的思潮涌动,当时的风云变幻,精力充沛而思饥若渴,囫囵吞枣而莫名所以,记得看九个美国学者撰写的《中国的现代化》、还有亨廷顿的《变化社会中的政治秩序》、英克尔斯的《走向现代化》等这些外国人讨论问题的角度、深度,他们的语言风格,他们的思维框架,真是令人佩服。也看小说等,还偷偷摸摸地乱写。当时的课程很杂乱,居然还有写作课,给我们上这门课的就有沈泰来老师,她给我们讲的什么内容,已经记不大清楚了,但她的形象,举止,却令人印象深刻:个子不太高,微胖,面带微笑中有几分忧郁,在学生面前优雅,含蓄,保持着一定的距离。课后聊天,她也不多说话,问一句,答一句。大至是在中山院的一次课后,与她聊天,说到写《黑坟》的周梅森,想请他到学校来办个讲座。沈老师很爽快地说,没有问题,她告诉我联系方式,让我们去找他。根据沈老师的介绍,我和同学吴广林去兰园见周梅森。闲聊的时候,说到他的小说《大捷》《事变》,是否有别廷芳的影子?他说,是的,他的楼下住着一位邻居,是南阳人,他说了别廷芳的不少故事,我觉得很有意思,就写进小说里了。周梅森还提到了中原的作家李佩甫,说他的《红蚂蚱绿蚂蚱》写得好。周梅森的讲座没有办成,我和吴广林回学校后再次遇到沈老师就告诉了她,她笑一笑,很淡然的样子,没有说什么。也是过了一段时间,方才听人说,沈泰来写小说,得过青春文学奖,她的父亲是南大的老教授,她有过一段短暂的跨地婚姻,很快就又分开了,云云。这样以来,我才恍然大悟,怪不得看上去沈老师很有点落寞寡欢的样子啊。

再后来,因沈老师不再给我们上课,也就很少看到她了。偶尔会在系里走廊里遇到她,也就是点点头打个招呼而已。有一矮个子很自负扬扬的教授见我对沈老师很尊敬,大为诧异,他很直白地说,你何必这样恭敬她啊?她在系里有什么地位?她又有什么值得尊重的呢?学问吗?她能评一个副教授就是烧高香了。语罢,很是不屑的昂着头,背着手,匆匆而去。

回想起来,最后一次见到沈老师,是我已经大学毕业后到母校参加一个活动。什么活动?人文学院要成立中文系,成立大会是在校友礼堂,郑云波先生让人通知我来参加。会议很热闹,有不少人。有一兄弟院校的教授应邀发言,他居然说,一所工科院校,能办什么文科?搞点公共课点缀一下就可以了,不要太当真。这个一辈子研究《儒林外史》的大权威此言一出,引来会场之上一阵窃窃私语,郑云波先生却面色如常,还是如弥勒佛一样的笑着。会议结束,大家到校东文昌桥文苑餐厅用餐,沈老师忙前忙后张罗招呼大家,精神状态很好,一扫抑郁,欢快爽朗,面色红润。她看到我,很家常地喊着我的名字说,你回来了。

某年,是一个午后,天阴沉沉的,与蔡玉洗先生一起去江西南昌参加一会议。在去机场的路上,传来许志英教授自杀的凶讯。蔡感慨不已,说起南大的不少故事。我问他,沈泰来你熟悉否?她父亲是南大教授?蔡答,非常熟悉,她是南大中文系七七级的,我的学妹。她的父亲叫沈同洽,南大外语系老教授,是当年东南大学西洋文学系毕业的,留美归来,一直在东大、中大、南大教书。沈泰来姊妹六人,她最小。当年有好事者提出所谓新金陵十二钗,其中有苏叶、徐乃健、王心丽,写《梦追南楼》的顾潇,还有沈泰来。等等,等等。沈泰来曾在泗洪插队九载,发表过《时代最强音》《准拟佳期又误》《心的碰撞》等小说。她现在重新组织了家庭,先生姓刘,生活得很平顺。

前几天,遇到沈卫威教授,他送给我新近出版的《古典与现代:民国大学的潮与岸》。我问他,沈泰来的父亲沈同洽,你的研究有涉及否?沈说,沈同洽在东大西洋文学系读书,与吴宓、梅光迪等多有接触。当年,他们办《学衡》杂志,沈同洽也是其中的活跃分子,我在新书中有20多次提到他,把他当年任教时的月薪都搞清楚了。我说,听沈泰来老师的侄女讲,她出生在1948年,曾在江苏人民出版社工作三年多,1985年调入东大,直至20年前退休。

红绫敢望明年饼,黄绢深惭此日书。这样说来,沈同洽沈泰来父女两人都与东大有很深的关联。教师节就要到了,想起去世的郑云波先生、蔡玉洗先生,想起曾经默默无闻的沈泰来老师,啰啰嗦嗦说些不成样子的文字,以此来缅怀她。