让“福”文化成为新春佳节的风尚

当很多人感慨年味减淡之时,如果换个角度来思考,恰恰表明内心有一些期待。过年时的“获得感”是无法忘却和被取代的。这当中包含了诸多要素,精神的、物质的,文化的、社会的,现在的、过去的、将来的,而且涵盖了各个人群的要求,正因为如此,应该看到共性成分、共同的需求,核心就是仪式感。所谓仪式感,就是通过特定的言行举止和活动形式,在日常生活中表达对某些重要事件或场合的重视和庆祝行为,借以寄托内心的情感,进而建立起秩序和规矩,能够产生强烈的情感体验和心灵共鸣,最终目的是增强自我认同和归属感。因为种种原因,仪式感可能会在一些阶段或场合被忽视、被简化,但只要内心深处有某种渴望,就一定会在合适的时候被激活。

“万福迎春”2025福至运来 情满旅途——江苏省千名书法家送万福进万家活动在南京南站启动

最典型的是此起彼伏的送春联热潮,从中国书协,到地方的省市区直至乡镇农村,都有书法家们挥毫疾书的忙碌身影。书法家从未像当下这般“接地气”,意义已经超出了书写春联本身。首先,书家走出了书斋,走出了展厅,得到全社会的关注,实现“破圈”。其次,让“日常书写”重新回归,虽然目前还只有一定的限度。再次,得以借助毛笔来展现文化的魅力,提升审美水准,对“江湖字”无疑有遏制作用。

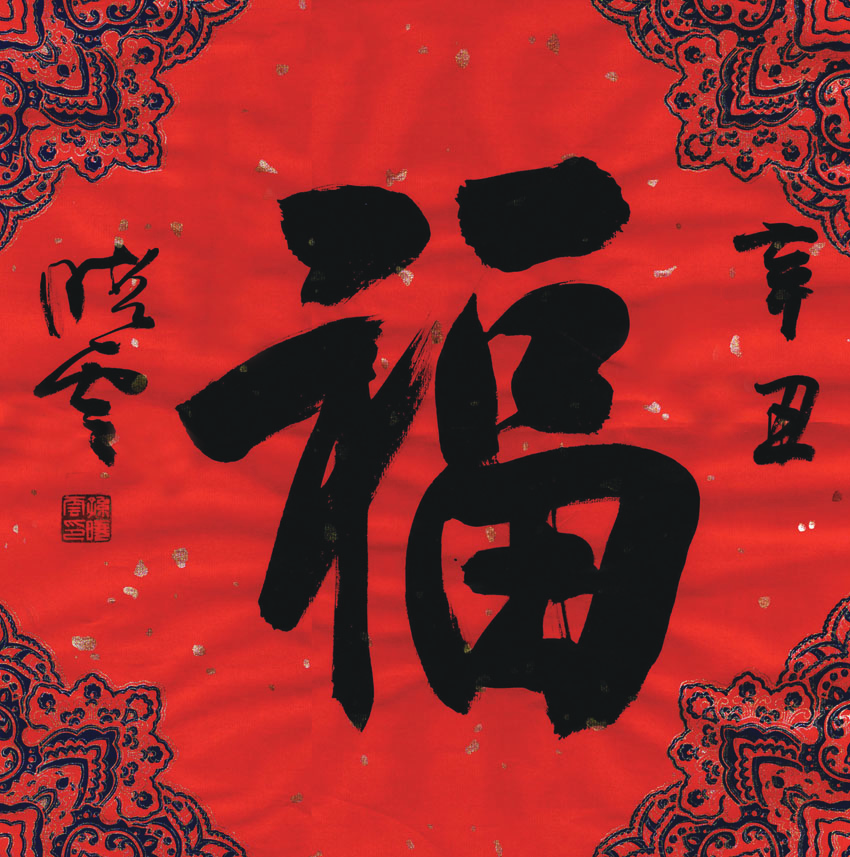

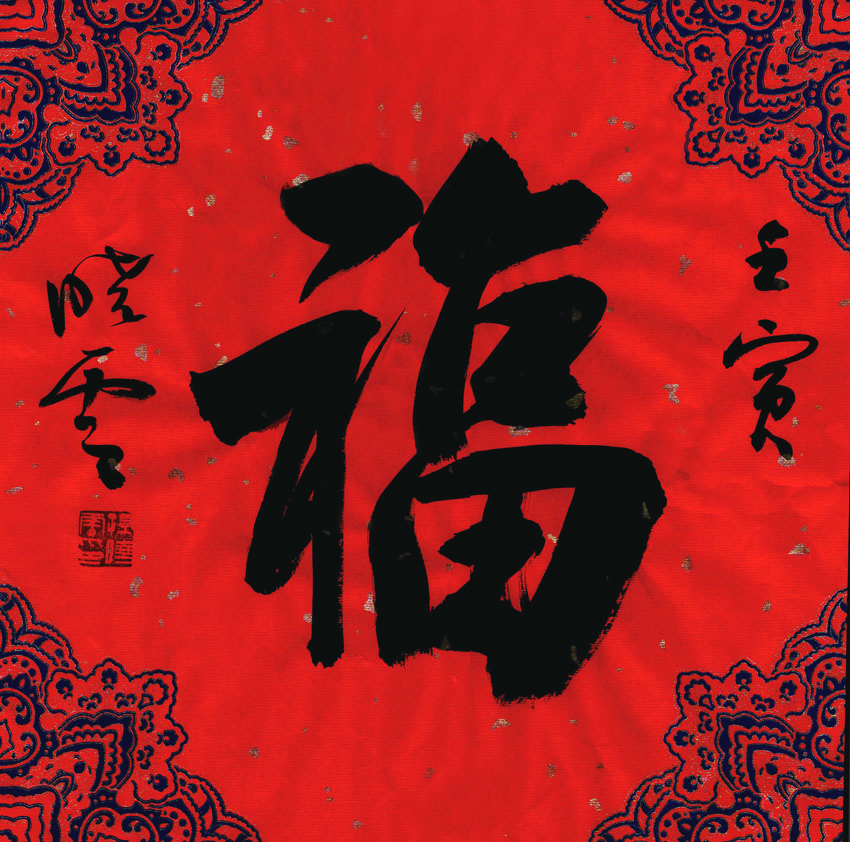

孙晓云书写“福”字

中国书协现任主席孙晓云,每年坚持为广大群众书写春联,无论是南京城门挂春联,还是2023“玉兔迎春”南京地铁挂春联、2024“龙腾神州”江苏六城地铁挂春联,她都积极组织参与。为彰显六朝古都的文化气象,她坚持到南京南站送福字已达八年之久,央视《新闻联播》连续五年跟踪报道。2025年春运第一天,与长三角三省一市的书法家参与2025长三角“超级环线”高铁挂春联活动,借助四通八达的高铁,让对联和福字进入了千家万户。一年年的坚持,潜移默化,润物无声。热烈的“氛围”令人能够切实感受到,除了借助高铁走进寻常人家,同时结合线上线下各类新闻报道,有效形成了渲染互动。

如今等待春联和福字,已然有了一种默契。毫无疑问,在仪式感的作用下,书法的文化影响力充分彰显出来,此外还有专业影响力和社会影响力。换作通俗的说法,专业影响力就是前文提到的“破圈”。书法需要走出展厅,不要只在圈子里互动。唯有走向社会,才能实现对书写的重视,对汉字的重视,甚至包含对书法家本身的认可。所谓的社会影响力,即春联和福字文化所形成的巨大热潮,可以与“中国书法大会”的震波相呼应,形成强大的“共振”。说到本质,这种共振乃至于共情,并非一时的热点,而是对传统文化的认可。共振的结果并不在于可以产生多少书法家,主要是能够唤起文化记忆。不独于此,社会大众审美认知的提升有时要借助特定的方式。就拿对联来说,古人创作的集字对联质量可能也不错,但终究是印刷品;今人的手写更有温度,更是会让“江湖字”遁于无形。

2025长三角“超级环线”高铁挂春联活动

当送“福”成为一种风尚,甚至成为“系列”收藏,不管是出于大众喜好,还是藏家追捧(包括专业人士也热衷于此),早已不是单纯的书法本身,终归是对文化的接纳,应该从民俗学和书法社会学的角度来加以关注。

就“俗”字而言,既有庸俗、媚俗、恶俗等贬义的理解,也有世俗、凡俗、民俗等中性理解。所谓的“接地气”“喜闻乐见”,就是倾向世俗、民俗,没有什么不好。简而言之,书法的应用场景非常重要,也就是“匹配度”。书法有时不能只在意书写本身,而是要考虑多种要素,以便形成融合度,就拿福字来说,需要饱满、厚重、圆润,才能体现出富贵气、祥和气。况且,福字的书写并不容易,因为要在菱形纸面布局,如何安放于正中,做到平中见奇,是需要长期的功力积累的。

中国人对福文化有广泛的认同。《说文解字》记:“福,佑也。从示畐声。”福从“示”部,多半与祭祀、神明、祈祷、企盼有关。段玉裁注:“备也。祭统曰:贤者之祭也,必受其福。非世所谓福也。福者,备也;备者,百顺之名也。无所不顺者谓之备。”简单地讲,就是心想事成,无愿不遂。民间的解释是,“福”字由“示”“一”“口”和“田”四个部分组成,寓意是丰衣足食、祭神祈福。不管专业还是民间,意思基本相近。所谓“福”,过去多半指“福气、福运”,现代人的理解侧重“幸福”,“福”字始终寄托了人们对美好生活的向往,以及对未来的期待。《尚书·洪范》有言“五福,一曰寿,二曰富,三曰康宁,四曰攸好德,五曰考终命”,将福的形式和内容具体化了。“福”乃“福、禄、寿、喜、财、吉”六大吉祥之首,“求福、纳福、惜福、祝福”无疑作为各种文化现象的总括。

书法目前已经正式成为“一级学科”,考虑到在现代社会,书法创作已成为最频繁的公共活动之一,所以与社会生活的方方面面息息相关,这就是书法社会学。“福”字属于“仪式感”的一部分。每到春节,家家户户都会用到对联和福字,有时哪怕将就一点使用印刷品,但不能没有。曾几何时,“福”文化因为种种原因而变淡了。彼时就需要从自己做起,既是一种有效体验,也是一种见证,慢慢地带动更多人参与进来。书法家应该在合适的情况下,积极参与社会文化活动,正如孙晓云所说,“一个文化人才之所以能够称为人才,是因为他能够影响一片人、带动一片人”,“必须以高度的文化自觉和文化自信,增强社会责任感和历史使命感,以继承和发扬优秀传统文化为己任”。文化传承需要具体的行动,因为文化不能遗传,也不能再生,言传身教,一点一滴,手把手去完成,并不是说看看录影、录像就会写了。孙晓云之所以能够十几年如一日地坚持写福、送福,往小处说,是个人原则,在其位、尽其责;往大处说,主要是出于一种文化信念和文化担当。

孙晓云书写“福”字的行动,从2006年开始,至今已经是第19个年头。最初是想以一己之力增添过年的氛围,主要针对江苏省美术馆的广大职工,在过年之际表达属于个人形式的祝福,写福数量差不多在两百个,到如今面向全社会,多达五千个。在整个写福、送福的过程中,除了书写,牵纸、盖印等一系列流程,都是有人帮忙的,最多的一天能写到两百个。集中时间书写对书法家而言是高强度的,有时甚至会累到虚脱,更多是利用碎片化时间来完成。虽然有时会感觉很疲惫,但仍感欣慰,有点类似熬制“腊八粥”,看到大家都喜欢,心里就很高兴,有一种极大的满足感。毋庸讳言,很多人开始对待这种以宣纸写“福”、送“福”的方式,并没有给予足够的理解,甚至还有些漠然而不接受,即便接受了,可能内心仍然觉得莫名其妙,可有可无,从未想到会受到如今这般热烈追捧。

福字可以作为独立的作品,年年如约而至,成为“福”文化的有效推动力。在我的亲身经历中,收藏“福”字有很多小故事。这些当然不仅仅是对个人的认同,包含了对传统文化的热爱和尊崇。在现代社会中,尽管人们的生活方式和价值观念发生了很大的变化,但对“福”字文化和信仰却始终如一,期盼幸福、吉祥、美满。这种来自文化传承的力量,使得“福”字成为连接过去与未来、沟通传统与现代的重要桥梁和媒介。书家的接受度和美誉度,是要以行动证明的。坚持就有收获,事实已然证明了这一点。在近二十年的时间里,孙晓云所书写的“福”字从未卖过一个,真正做到了“五福具臻”——写福、送福、接福、祝福、幸福。

通常情况下,对联和福字历经风吹日晒会有损毁,过年时候需要更换。这些写在宣纸上的福字,却被众多收藏者精心保存着,加上与众多“福”字印刷品形成了叠加印象,造成了“雷同”的错觉。其实应该考虑两方面因素:从横向而言,因为受到极度关注,必须努力满足方方面面的需求,故而数量巨大;从纵向来说,被精心保存下来的福字,成就了“系列”收藏。如果将时空延展,“雷同”是不存在的,因为“福”字要成千上万,才能形成浓烈的氛围。从每个人手中的收藏来看,更不存在“雷同”。就如同一个歌唱家,对于自己的主打歌曲,总是会反复吟唱,甚至达到成百上千遍,并没有人感觉到雷同。除了经典百听不厌的魅力,关键是歌唱的重心在于保证每一次演唱的成功。类似的道理,保证每一个福字的创作质量才是最重要的,而在文化氛围塑造的过程中,书写技巧并不是唯一的评价维度。

书法的重要性或言神圣性不言而喻,需要的不仅仅是关注,而是认真关注,前提是真正懂行。书法要有良好的氛围和土壤,亟须真正热爱书法之人的共同努力。对于“福”字的欣赏者和创作者来说,一边是期待和守望,一边是信仰和事业。文化的共鸣、共振、共情,需要天长日久地坚持,并且要强调专业的人做专业的事,宣传书法,屏蔽“江湖字”出现的机会。书法的专业展览日渐走向封闭,成了小圈子,远离大众。但就书法本身来说,恰恰需要融入日常生活,关注日常书写。当一个个“福”字送达追慕者的手中,他们真正能够对于中国文化的力量感同身受,爱满人间、春满人间、福满人间,助力形成共同的文化记忆。

《诗经》中有句:“乐只君子,福履绥之。”但愿每个热爱书法之人犹似君子,“福履”能够长随相伴。书法可以提供诗性智慧。面对世事纷纭,可以回归原点,回归宇宙万物创造的所有的美、所有的哲学、所有的智慧,带给我们以各种启迪。书法的创作实践,不妨从每一件春联开始,从每一个“福”字开始。“我是一个书法实践者。”孙晓云主席如是说。

(薛元明)

2014-甲午

2015-乙未

2016-丙申

2017-丁酉

2018-戊戌

2019-己亥

2020-庚子

2021-辛丑

2022-壬寅

2023-癸卯

2024-甲辰

2025-乙巳