9月12日下午3点,由文化和旅游部恭王府博物馆与梅兰芳纪念馆联合主办的“纪念梅兰芳诞辰130周年:九畹华姿——梅兰芳戏曲表演手势展”在恭王府博物馆乐道堂展厅开幕,“妆镜 | 梅兰芳手势艺术数字互动体验项目”同期亮相。该项目创作团队来自南京艺术学院设计学院副教授吴映月和江苏省产业教授鲁晓祥带领的文创设计与社会创新研究生团队,北京中科光艺科技有限公司作为技术支持。

文化和旅游部艺术司副司长黄小驹,文化和旅游部资源司二级巡视员梅山,梅兰芳纪念馆馆长李立中,文化和旅游部恭王府博物馆馆长冯乃恩,国家京剧院艺术总监袁慧琴等来自故宫博物院、中国艺术科技研究所、中国戏曲学院、南京艺术学院、徐悲鸿纪念馆、郭沫若纪念馆、红线女艺术中心等单位50余位嘉宾出席了此次开幕式。开幕式由文化和旅游部恭王府博物馆副馆长陈晓文主持。南京艺术学院副校长张捷、科研处处长王方、研究生处处长蒋杰、设计学院党委书记张健、科研处副处长荣容、研究生处副处长施煜庭及创作团队受邀出席。

开幕现场

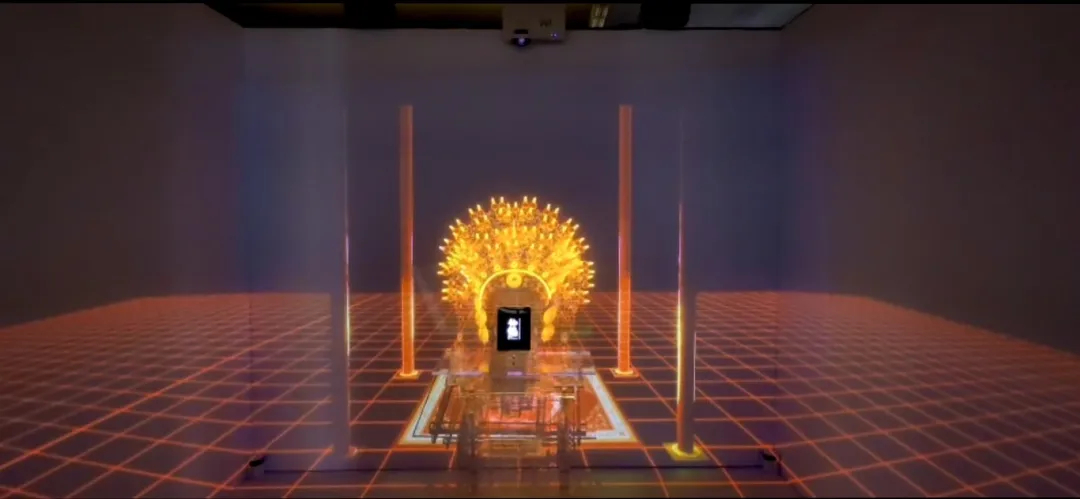

“妆”是妆前妆后,是装谁像谁,是连接梅先生与角色的纽带,“镜”是镜里镜外,似我非我,是连接戏曲意境与现实空间的物质媒介。《妆镜》通过舞台翻转的方式,采用雷达互动识别技术及互动定位技术,多点位特定触发,调换观众与演员的关系,紧扣“沉浸式互动”主题,塑造高度沉浸感的梅兰芳戏曲主题实验空间。通过剪影互动的形式,体验者可沉浸体验梅派京剧虞姬、杨玉环、韩玉娘、嫦娥、穆桂英等舞台角色及手势之美。以穆桂英的灵动身段演绎戏曲人物形象和舞台动势;以镜中梅先生手势与水墨兰花意象的场域转换,生动呈现其手势的内涵和魅力。

手势是戏曲表演“四功五法”中“五法”的重要一环。兰花指手势虽小,却蕴含了中国戏曲表演的程式性、虚拟性等美学特征,是戏曲表演体系中非常典型的代表之一。梅兰芳在承袭前辈艺人手势表演的基础上对旦角手势进行了创造性发展,从戏曲前辈、昆曲艺术、绘画艺术、佛教手印、自然万物等处汲取营养,创造出丰富精美的各类戏曲表演手势,一指一尖处倾泻出优雅、端庄的艺术风姿,极大地提升了舞台表现力和意蕴之美。

“看我非我,我看我,我也非我。”从《妆镜》作品设计概念来看,坐在镜子前看“我”,作为演员思考角色的喜怒哀乐,作为角色审视演员的心境情态。坐在镜子前看“她”的“我”,在镜子里看“我”的“她”,演员和角色的关系在不断发生改变。“装谁像谁,谁装谁,谁就像谁。”两副面孔,三种变化。除了演员和角色外,还有一种特殊的人物状态,镜子中的“像”与人物的关系,与演员和角色的关系很像。

第三幕“花非花”分镜渲染图

据悉,“妆镜”装置采用亚克力材质,该装置的原型来自于梅兰芳先生化妆时使用的桌椅与妆镜的造型,采用中国传统建筑中“瓜拱”“坐斗”等形成拼插结构;材料上选用亚克力,其高度透明营造出纯粹、通透的视觉感官;光线在亚克力上的反射与折射,产生了多维穿梭时空,不仅呼应了“妆镜”主题,更彰显了梅兰芳先生简约雅致的艺术审美与不断继承传统、熔炼创新的精神品格。“项目共设置两大交互点,第一个交互内容为观众定位触发画面动画,场景中设有两个感应雷达,形成了九个交互点,通过雷达捕捉技术,获取观众在空间中的定位信息,并且结合投影机即时投放形成交互动作。第二个交互点内容为观众在空间中行走的粒子跟随效果,通过感应雷达判断观众的位置信息,并在其脚下生成实时粒子动画。”创作团队介绍。

《妆镜》

创作团队合影 从左至右依次为:郑立、王佳木、洪逸琦、郭瑞娜、柳青青、俞丽伟、黄鑫洋、吴映月、徐珺、李京瑄、薛明皓、鲁晓祥、孙庭忆

设计学院党委书记张健表示,这次由南京艺术学院设计学院与梅兰芳纪念馆、北京元白设计有限公司馆校企合作实施的“妆镜 | 梅兰芳手势艺术数字互动体验项目”,以智美光影融合技术创新表达梅兰芳先生的表演艺术,应用于恭王府博物馆进行数字化展示和观众交互体验,反响很高。项目由北京元白设计有限公司董事长、江苏省产业教授鲁晓祥和吴映月副教授作为产教双师指导,带领文创设计与社会创新方向研究生开展的艺术创作实践。这也是设计学院依托南艺创新优势,面向中国式现代化的中华优秀传统文化遗产经典IP,形成智美光影融合创新技术支撑下的新尝试。

南京艺术学院副校长张捷表示,该项目是南艺数智科创中心及省高校哲社实验室重点科研平台建设的代表性项目。以中华优秀传统文化为基底,聚焦特定领域深入研究,通过数字化手段产出具有影响力的成果,在守正创新中实践中华优秀传统文化的创造性转化与创新性发展。对于该校落实《建设中华民族现代文明南艺行动纲要》系列活动,深化产教融合、强化科教融汇,深入践行国家文化数字化战略皆具有十分重要的意义。希望以此次项目为起点,夯实馆校企三方合作共建、共享、共融平台,在戏曲文化研究、艺术人才培养等方面开展更加广泛深入的合作,共同推动新时代文化艺术出人才、出作品、出高峰,用创新设计让中华优秀传统文化展现出永恒魅力、绽放出时代光彩!