6月8日,《镜里・象外・城色》昆山市“琼花艺苑”双月展在昆山市图书馆展出。陈树勋先生继去年在侯北人美术馆之后,再次以其独特的艺术魅力吸引着观众的目光。

踏入展览现场仿佛跨越一场时间与空间的视觉之旅。展厅内的每一幅作品都宛如一扇窗,透过这些作品得以窥见一位摄影家几十年来对摄影艺术的痴迷与坚守。这种坚守不仅仅体现在他对摄影技术的精研细磨上,更体现在他对不同题材的独特洞察与深刻表达中。从早期水乡风光到现代建筑与人文纪实,他用镜头定格无数动人瞬间,将其转化为直抵人心的影像诗篇,在光影交织中彰显艺术的恒久魅力与深邃内涵。

展览分为《现代建筑・线条之美》与《无声也精彩》两个系列,各自呈现出鲜明而独特的风格与内涵,却又归于作为一位摄影家长期对瞬间艺术的执着追求。

一、建筑空间的极简主义表达

1、空间重构与视觉符号构建

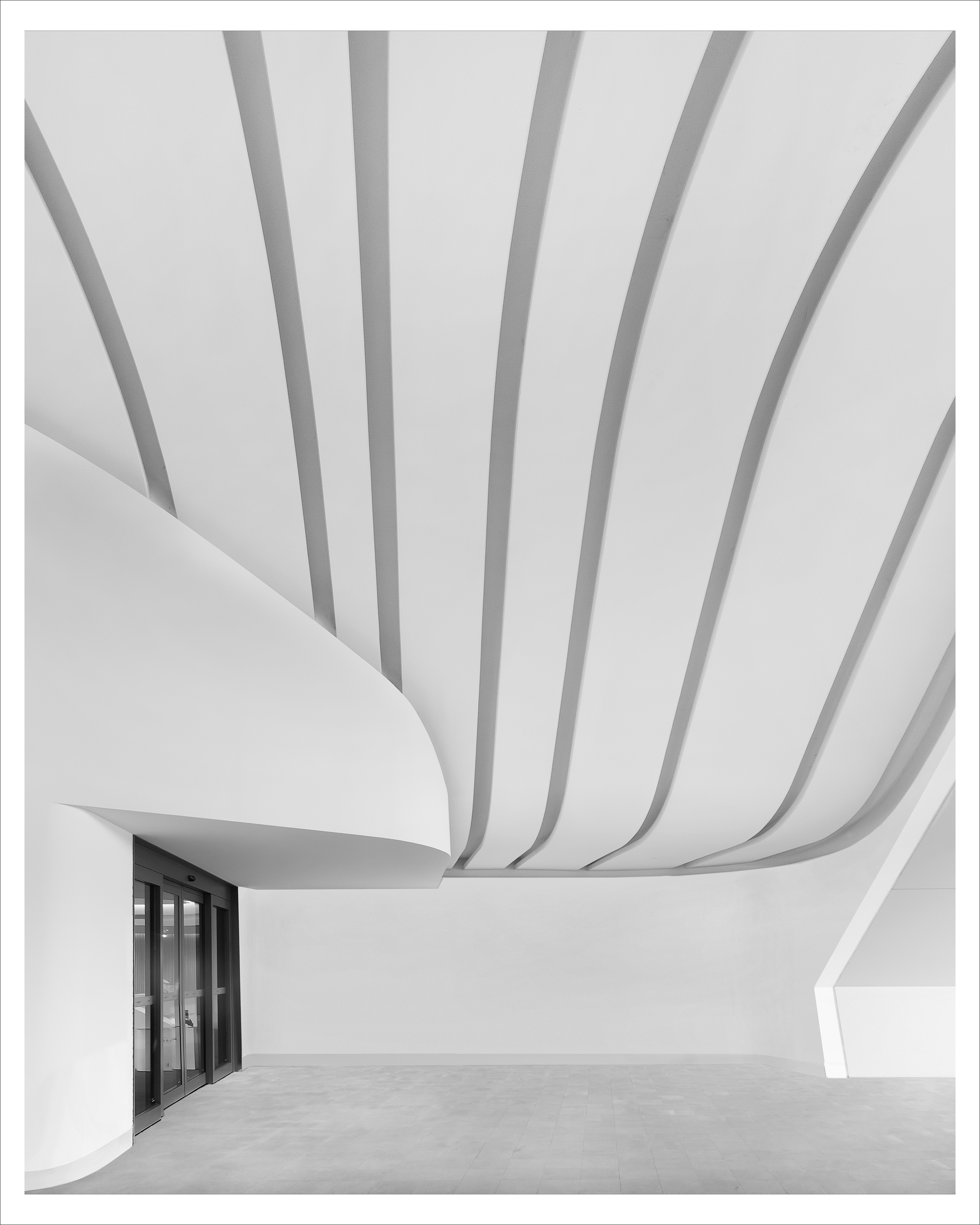

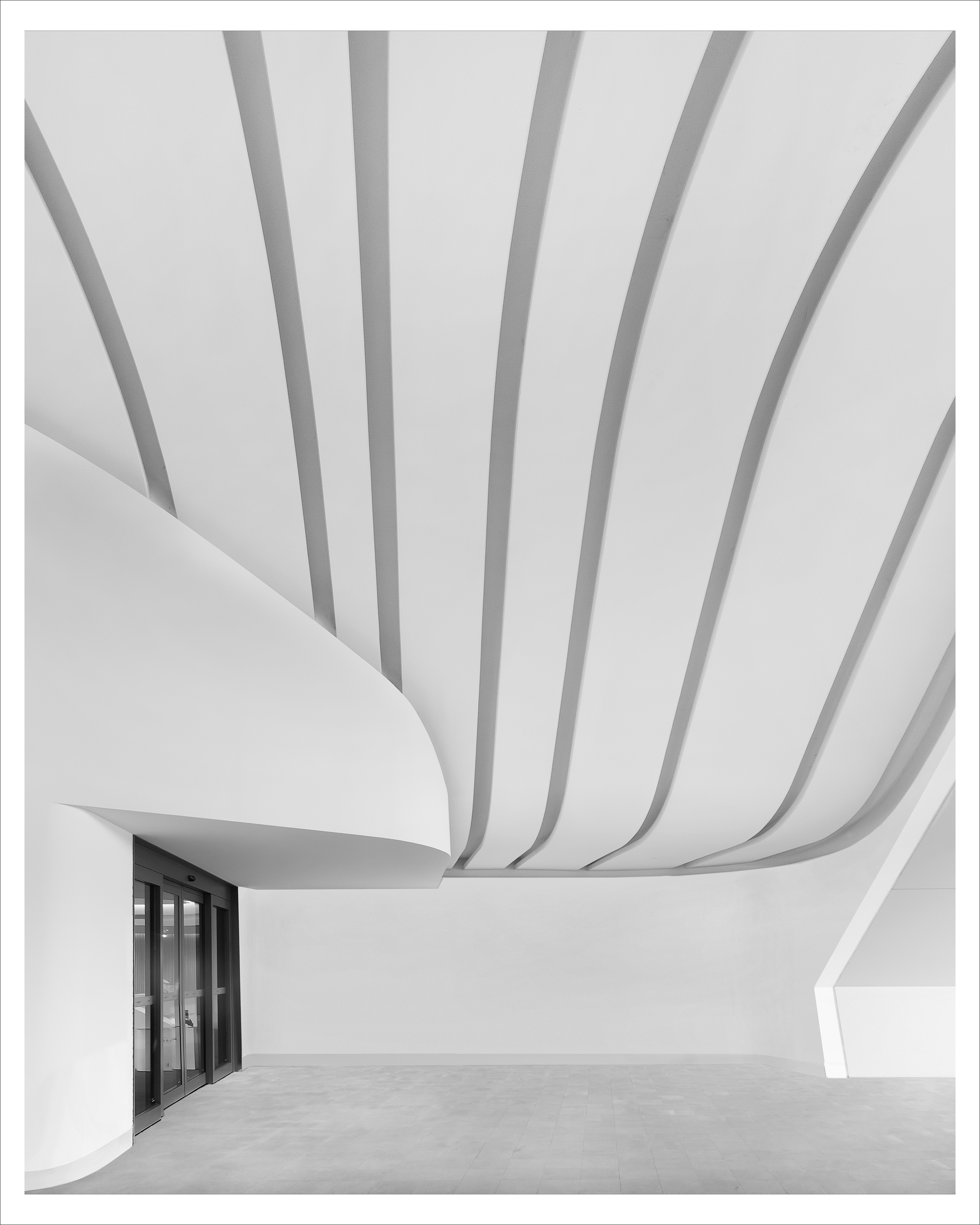

陈树勋先生的《现代建筑・线条之美》系列作品,这与法国摄影师Fred Mortagne《在飞行中捕捉瞬间》的现代城市线条的敏锐捕捉遥相呼应,是极简主义风格的东方转译。他巧妙地运用广角或中焦镜头,打破了传统建筑摄影对具象空间的呈现方式。低角度仰拍的运用,强化了建筑垂直线条的高耸伟岸,使建筑在画面中展现出一种强烈的视觉张力。同时,黑白影调的处理消解了色彩的干扰,让观者的视线能够更加集中地聚焦于线条与几何形态。这种对建筑元素的抽象化提炼,使建筑不再仅仅是现实中的物体存在,而是转化为一种具有独特意义的视觉符号,引导着观者在欣赏作品的过程中重新审视建筑空间的本质与内涵。

2、光影的诗意与表意

在光影运用方面,陈树勋先生展现出了非凡的创造力。他突破了自然光线的局限,巧妙地借助人工光源的反射作用,营造出明暗、虚实的影调氛围。光影不再只是辅助元素,而是成为了塑造建筑形态、营造氛围的重要笔触。在他的作品中,光影沿着建筑线条的走势流动,或汇聚成明亮的焦点,凸显建筑的结构张力;或晕染成朦胧的光晕,为硬朗的线条增添了一份柔美与诗意。这种光影的运用不仅使画面在静止的瞬间中蕴含着光影的韵律之美,更赋予了建筑一种生命力,让观者在欣赏作品时能够感受到建筑在光影中的变化。

3、跨媒介对话与文化表征

从文化表征的解读,该系列作品实则是对现代建筑空间的视觉重构与深度编码。建筑线条与光影的融合,隐喻着现代建筑内部复杂的功能布局与技术网络,恰似对现代建筑“形式追随功能”理念的抽象诠释。陈树勋先生通过对建筑元素的解构与重组,构建起一套独特的视觉符号体系。这一体系不仅对现代建筑美学的深刻洞察,更映射出现代社会的秩序感、理性精神以及技术进步对人们生存空间的塑造。在观者欣赏作品的过程中,这一视觉符号促使人们重新审视现代建筑与城市空间,进而思考技术与人类生存环境的内在联系。这种跨媒介对话的方式,使摄影作品不仅仅是一种视觉艺术表达,更成为了一种文化研究与社会思考的媒介。

二、人文关怀的深度挖掘

1、主体性的重塑与身份认同

《无声也精彩》系列作品将镜头聚焦于听障人士的生活场景,展现了摄影艺术在人文关怀方面的独特价值。在这些作品中,陈树勋先生摒弃了戏剧化摆拍,采用“伴随式观察”手法,使镜头成为“沉默的见证者”。他以细腻的笔触捕捉听障人士的眼神、表情、手势和肢体语言,将这些极易被喧嚣淹没的细微美好一一拾起、放大。通过这种真实的记录,他赋予了听障人士在影像中的主体性,让他们得以在影像视觉中展现自己的生活状态与情感世界,重构了他们的身份认同。这些作品不仅让更多人了解到听障群体的生活,也打破了社会对这一群体的刻板印象,促进了社会对边缘群体的理解与包容。

2、情感的传递与共鸣

这些作品中所蕴含的情感力量是其打动人心的关键所在。听障人士在画面中展现出的豁达乐观情感,通过眼神、表情和肢体动作传递给观者,引发情感共鸣。每一个瞬间都被赋予了独特的故事性,让观者在欣赏作品时仿佛能够置身于场景之中,与听障人士一同经历那些或喜或悲、或温馨或坚韧的时刻。这种情感的传递不仅让作品具有了艺术感染力,更让摄影成为了连接不同生活世界、促进人与人之间理解和交流的桥梁。

3、社会价值与文化意义

从社会价值层面来看,《无声也精彩》系列作品为听障群体提供了视觉赋权,通过独特的“非语言叙事”方式,重构了传统摄影语言。这种创新不仅拓宽了社会对人性多样性的认知边界,而且有力地推动了社会包容性与多元化的发展。更为重要的是,该系列作品为摄影艺术注入了人文关怀的新维度,为摄影创作者们树立了关注社会边缘群体的典范。它启示着摄影人运用镜头的力量去记录、呈现并呼吁,使摄影超越单纯的美学表达,成为推动社会进步与文化发展的积极力量。

三、创作理念的坚守与传承

1、本色之心与摄影本真

陈树勋先生的摄影历程始终保持着一种本色之心,这种对摄影艺术的纯粹与执着贯穿于他的创作生涯。从早期的水乡风光到近十年来的现代建筑与人文题材,他对平凡瞬间的敏锐洞察与感悟始终如一。他用镜头记录下了那些看似平淡却又蕴含着无限美好的生活场景,将摄影的本质回归到对生活的热爱与对美的发现。这种创作理念提醒着当下摄影爱好者,在技术日新月异、艺术形式日益多元的今天,不要迷失于表面的华丽与炫技,而应始终保持对摄影本真的坚守,用真诚的心去感受世界,用敏锐的眼去捕捉那些稍纵即逝的瞬间。

2、传承与创新的平衡

在长期的创作实践中,陈树勋先生不断地在传承与创新之间寻找平衡。他对传统摄影技艺的精湛掌握为他的作品奠定了坚实的技术基础,使作品在画面质量与表现力上都达到了极高的水准。同时,他并不满足于固守传统,而是积极地探索新的题材、新的表现手法与新的艺术理念。从上世纪八十年代的水乡风光,到当下的人文纪实、现代建筑实验性创作,他不断地突破自己的创作界限,为观众带来了风格多样、内涵丰富的摄影作品。这种在传承中创新、在创新中传承的创作态度,不仅使他的作品具有了独特的艺术魅力,更为当下摄影艺术的发展提供了宝贵的经验与启示。

3、时间的沉淀与永恒价值

在近半个世纪的摄影创作历程,使陈树勋先生的作品成为了时间的见证者与记录者。他的作品不仅记录下了不同时期的社会风貌、人文情感与自然景观,更在时间的沉淀中逐渐展现出其永恒的艺术价值。那些早期的水乡风光作品,如今已成为珍贵的历史记忆,让人们得以窥见过去的江南水乡之美;而近十年来的现代建筑与人文题材作品,则为当下这个时代留下了生动的注脚,成为人们了解当今社会与文化的宝贵视觉影像。这种跨越时间和空间的艺术价值,使陈树勋先生的作品不仅是一种即时性的视觉享受,更成为了具有历史意义与文化价值的艺术佳品。

四、影像的力量与艺术的使命

《镜里・象外・城色》摄影作品展,是陈树勋先生近年来摄影的艺术结晶,也是他对摄影艺术不断探索与追求的有力见证。通过《现代建筑・线条之美》与《无声也精彩》两个系列的作品,陈树勋先生不仅在形式、光影运用及文化表征层面展现了对现代建筑空间与人文情感的独特艺术洞察力,更以他对摄影本真的坚守与对创作理念的传承创新,为当下摄影艺术的发展提供了深刻的启示与借鉴。

这些作品以其独特的艺术魅力与深刻的文化内涵,促使观者重新审视建筑、人文与社会,思考摄影艺术在当下的价值与使命。在光影交织的影像世界中,陈树勋先生用他的镜头和思考,为我们编织了一个充满诗意与温度的艺术空间,让我们在观赏的同时,也感受到摄影艺术所蕴含的强大力量与深刻意义。

蔡龙

2025.06.07写于昆山

作者简介

蔡龙

江苏 昆山

中国民俗摄影协会常务理事

中国摄影家协会会员

中国摄影著作权协会会员

江苏省摄影家协会新文艺群体工作委员会

苏州市摄影家协会副主席

昆山市摄影家协会主席

光影相伴40余年,从胶片到数字时代,以镜头定格瞬间,用光影传递情感。作品常见于国内摄影专业媒体,2013年获《大众摄影》“年度最佳摄影师”称号,连续8届入展《江苏省摄影艺术展览》并多次获奖。2010年获《郎静山杯国际风光风情摄影大展》金牌;2015年,作品《画意江南》获首届江苏摄影提名奖,同年入选《第25届全国摄影艺术展》《第15届中国国际摄影艺术展》等多项权威展览,并获首届“郎静山杯”中国新画意摄影双年展提名奖之一。作品被中国文联收藏,从上海国际摄影展到江苏“中国梦·江苏篇”名家展,二十余年来,聚焦家乡山水与时代变迁,融合东方美学与当代思考,不断探索影像表达的边界。