1968年,“读书无用论”盛行,整个社会都笼罩在一股浮躁的氛围中。就在这时,懵懵懂懂的我踏入了63中学的大门。彼时的校园,也受这股思潮影响,弥漫着混沌与迷茫的气息。教育方向严重偏离正轨,物理、化学课摇身一变,成了“工业知识课”“农业知识课”;英语课更是因为大家普遍认为毕业后大概率要去插队务农,学了也没什么实际用处,而备受冷落。不过,也正是因为少了这份功利性,英语课反倒在相对宽松自由的环境里,获得了别样的发展空间。

就在这样特殊的时期,负责学校卫生工作的卢啓老师走进了我的生活。卢老师正值中年,身材高大,背却微微有些驼,仿佛背负着生活的沉重压力。他的圆脸上,酒糟鼻格外显眼,虽然没戴眼镜,但那双眼睛却透着神秘的光芒,让人难以捉摸。后来我才知道,他因为所谓的“历史问题”,不仅要接受劳动改造,同时还得兼任英语教学工作。

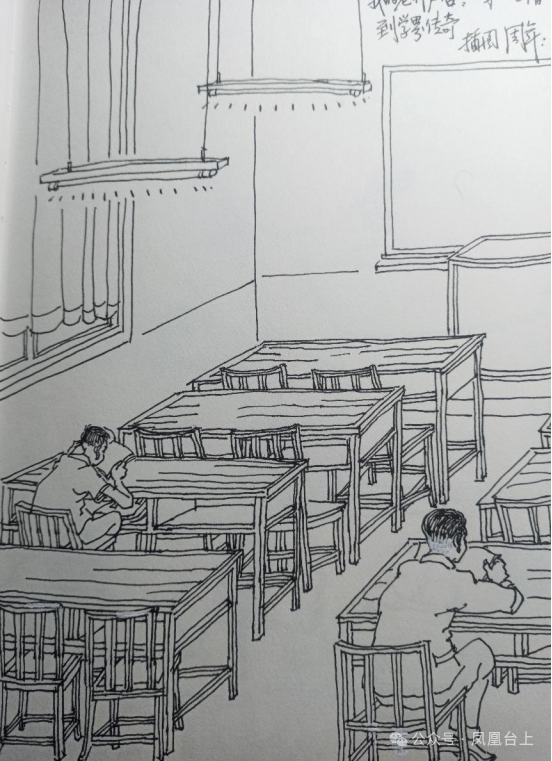

一天傍晚,放学后的校园逐渐安静下来,只剩下我独自蜷缩在教室的角落里,如饥似渴地偷看一本“手抄书”——《十八块飞虎王牌手表》。在那个文化资源极度匮乏的年代,这样民间流传的反特悬疑侦探小说手抄本,就如1970年后流传很广的《一只绣花鞋》,数量极为稀少,却在民间备受追捧。大家对这些手抄本的传阅极为踊跃,只要一拿到手就争分夺秒地阅读,通常隔天就得传给下一个人。

天色越来越暗,教室门“吱呀”一声被推开,卢老师走进来准备打扫卫生。他看到躲在角落里的我,并没有像其他老师可能会做的那样把我赶走,而是径直走到讲台旁,打开了教室的日光灯。明亮的灯光瞬间洒满整个教室,随后,他从口袋里掏出一本书,坐下来静静地读了起来。我实在按捺不住内心的好奇,不经意间瞥了一眼,这一瞧可把我惊到了,他读的竟然是一本英文书。我小心翼翼地问道:“老师,您看的是什么书呀?”卢老师抬起头,眼中闪过一丝温和的笑意,回答道:“这是英国侦探作家柯南·道尔的《血字的研究》。”一听到“侦探”二字,我顿时来了兴致,兴奋地追问:“老师也喜欢福尔摩斯呀?”卢老师轻轻点了点头,缓缓说道:“嗯,二战前我去英国留过学,还参观过虚拟的伦敦贝克街221号B寓所,那可是小说里福尔摩斯和他助手华生住的地方。”我瞪大了眼睛,敬佩之情顿时油然而生。从那以后,我不知不觉地和他亲近起来,还意外地当上了他英语课的课代表。

卢老师的英语课,对我们来说,就像是一场接着一场的奇妙冒险。他总是能想出别出心裁的方式,带领我们走进奇妙的英语世界。记得有一次,为了活跃课堂气氛,他用英语和汉语分别绘声绘色地给我们讲了一刻钟《鲁滨逊漂流记》里的精彩片段。他的语气沉稳而坚定,听着他的讲述,我们仿佛跟着他一同踏上了那座荒无人烟的孤岛。他说:“鲁滨逊在茫茫大海里遭遇了船难,幸运地漂流到了这座孤岛上。他一直没有放弃求生的信念,完全靠着自己的智慧和坚韧,一点点搭建起住所,四处寻找食物,和大自然顽强地抗争着。他在孤独中学会了坚强,在极端的困境里生存下来。”听着卢老师充满励志色彩的讲述,我们仿佛真切地看到了鲁滨逊在烈日下辛苦劳作的模样,也体会到了他发现新事物时的那份喜悦。在卢老师的鼓励和耐心教导下,我的英语学习渐渐有了起色。有一天,卢老师把我叫到办公室,他面带微笑,眼里满是欣慰,从抽屉里拿出一本他自己翻译的《血字的研究》汉字注本递给我,说:“这段时间你学英语可努力了,成绩也不错,这本我翻译的书就当作给你的奖励,希望你能一直保持对英语和推理小说的热爱。”我激动地接过书,心里的喜悦简直要溢出来。

可命运似乎总爱捉弄人。1970年底,我们这届毕业生还算幸运,能在本地分配工作。但随后却传出了学校要合并的消息,63中学的教师队伍要进行所谓的“精简”。卢啓老师如此才华横溢,却命运多舛,最后被分到了区属小厂去当工人。得知这个消息后,我满心都是不舍和无奈,去找卢老师的时候,他却一脸从容,拍拍我的肩膀,用英语说:“别担心,是金子在哪都会发光!”

1977年,命运终于迎来了转折。卢老师被秦淮区职工业余夜校聘请,每天晚上在借用的中华中学教授英语和古代文学。我知道卢老师出身书香门第、耕读传家,在古代文学和英语方面都造诣颇深。于是我迫不及待地报名参加夜校开设的古代文学课程,满心期待着能聆听卢老师讲授古代文学。

终于,坐在夜校的教室里,我等到了卢老师的到来。夜校的教室里,灯光昏黄却透着温暖,同学们都安安静静地坐着,眼神中满是期待。没一会儿,卢老师迈着稳健的步伐走进了教室,他的眼神里透着我熟悉的睿智和温和。他清了清嗓子开场:“同学们,今天我给大家讲解蒲松龄的‘微型小说’。”随着他那富有磁性的声音响起,我们仿佛一下子穿越了时空,回到了那个动荡不安的年代。

接着,他绘声绘色地给我们讲起了《聊斋志异》里那篇只有130来字的小说《快刀》:“话说在明末,天下大乱,盗贼横行。官军在一次围剿行动里,抓到了十多个盗贼悍匪,把他们全都押到了市曹,准备就地斩首。在这些被抓的盗贼里,有个头目觉得自己脖子硬,瞅准机会,凑到腰上挂着宝刀的捕头跟前,满脸堆笑地说:‘闻君刀最快,斩首无二割。求杀我!’那捕头看了他一眼,平静地回答:‘诺。其谨依我,无离也。’”卢老师一边讲,一边模仿着盗贼头目和捕头的神态、语气,那模样,就好像真把我们带到了那个恐怖的法场。“当这些被抓的人被押到法场,随着行刑官一声令下,死囚们一个接一个人头落地。而那个捕头,这时候才慢慢抽出腰间的佩刀,只见刀光一闪,手起刀落,那个‘强项’盗贼头目的脑袋一下子就飞了起来……”卢老师的声音猛地提高,还同时做出手起刀落的动作,教室里的气氛瞬间紧张到了极点。就在这时,卢老师突然停顿了一下,眼里闪过一丝神秘的光芒,压低声音说:“这时候,奇怪的事情发生了,‘强项’的那颗血淋淋的脑袋掉在地上后,竟然咕噜咕噜滚了三圈,眼珠子还滴溜溜乱转,最后,从那张嘴里竟然冒出三个字——好快刀。”同学们都惊讶得张大了嘴巴,有的甚至忍不住轻呼出声。我也被这个情节深深震撼,心里对卢老师讲故事的本事又多了几分钦佩。

下课后,卢啓老师主动到后排座位来找我,当着同学们的面,用简洁的英语和我交流。说起来惭愧,毕业后我分配到工厂,把英语都忘得差不多了,这让卢老师颇为失望。他叮嘱我,不管是他讲的古代文学,还是英语,我都得好好补课。

记得有一次卢啓老师讲司马迁的《报任安书》。当时他神色庄重,声音低沉却有力,逐字逐句地剖析着司马迁遭受宫刑后的内心痛苦和挣扎,把文中“是以肠一日而九回,居则忽忽若有所亡,出则不知其所往。每念斯耻,汗未尝不发背沾衣也”这些饱含血泪的词句,诠释得十分深刻。

当讲到“盖文王拘而演《周易》;屈原放逐,乃赋《离骚》;左丘失明,厥有《国语》;孙子膑足,《兵法修列》;不韦迁蜀,世传《吕览》;韩非求秦,《说难》、《孤愤》;诗三百篇,大底圣贤发愤之所为作也”……卢老师的语调渐渐颤抖起来,他的眼里流露出复杂的情绪,好像透过这两千多年的时光,和司马迁产生了强烈的共鸣。他缓缓抬起头,望向教室的天花板,像是在回忆自己过去的岁月,那些曾经的抱负和梦想,还有被命运无情打压的艰难日子。他的声音哽咽了,带着一丝怎么也抑制不住的悲痛:“司马迁忍辱负重,就为了完成那部《史记》,可我……”话还没说完,泪水就夺眶而出,顺着他那饱经沧桑的脸颊滑落下来。

我坐在台下,看着老师痛苦的样子,心里一阵揪痛。作为最了解老师理想和遭遇的学生,我太清楚他一路走来有多不容易了,泪水瞬间模糊了我的双眼。同学们也都被司马迁和卢老师的经历深深触动,整个教室都沉浸在一片悲壮又哀伤的氛围里。叮铃铃,下课铃声响了。可在我们听来,那声音,就是在为卢老师坎坷的命运,也为司马迁悲壮的一生而奏响的一曲沉重的挽歌……

卢啓先生1920年出生在南京内秦淮河东岸膺福街的诗礼之家卢府。他早年毕业于武汉大学经济系,后来去英国留过学。二战后期,他凭借出色的语言能力,给盟军驻华机构当翻译,在国际交流的大舞台上发挥了重要作用。1949年春天国共和谈的时候,他凭借深厚的英文功底,成了和谈双方都认可的英语翻译,在这么重要的历史时刻留下了自己的印记。可谁能想到,1971年4月,这位堪称历史“文物级”的学者,由于时代浪潮的无情裹挟抛弃,被迫离开了学校,在街道企业东风铸造厂当工人。但命运终究不会埋没真正有才华的人。随着政策落实,年过半百的先生被市机械局聘到职业大学,重新站在了讲台上,退休的时候已经是副教授了。这位在三尺讲台上用双语讲授中国文学史的卢啓先生,声名远扬,凡是做过他学生的,没有一个不以成为他的学生为荣。

岁月无情。十五年前,先生与世长辞,享年90岁。每次回忆起和卢老师相处的点点滴滴,他的教诲、他的学问、他的风采,就像放电影一样,在我脑海里一幕一幕地浮现。作为被他启蒙开智的学生,我怀着无比崇敬和怀念的心情,写下这篇小文,就希望能让更多的人了解他的故事,记住这位传奇的老师。