江苏篆刻,源远流长。从某种意义上来说,江苏是文人篆刻艺术的发源地:文彭、何震等篆刻大家引领风骚,诸多流派精彩纷呈,使得江苏篆刻呈现出前所未有的繁荣景象,因而江左一地在篆刻艺术生成、发展的历史中占据着举足轻重的地位。

江苏当代篆刻,深植传统,精研覃思以承精髓;勇逐新潮,敢破敢立而创新篇。当代江苏印人,操刀向石,在方寸之间雕琢万象。为检阅江苏优秀篆刻人才队伍,促进江苏篆刻艺术的繁荣发展。由江苏省书法家协会主办,南京印社承办的学术性、专业性的全省篆刻作品展,至今已举办了三届。本届篆刻展是江苏省第二届篆刻展以来又一次最高规格的专业性篆刻展览,由江苏省书法家协会、太仓市文学艺术界联合会、太仓市文体广电和旅游局、太仓市科教新城管理委员会共同主办,南京印社、苏州市书法家协会、太仓市书法家协会等单位共同承办,共评选出118件入展作品(含20件优秀作品),集中展现了江苏篆刻艺术的当代风貌与多元成就,反映出篆刻艺术的蓬勃生命力。

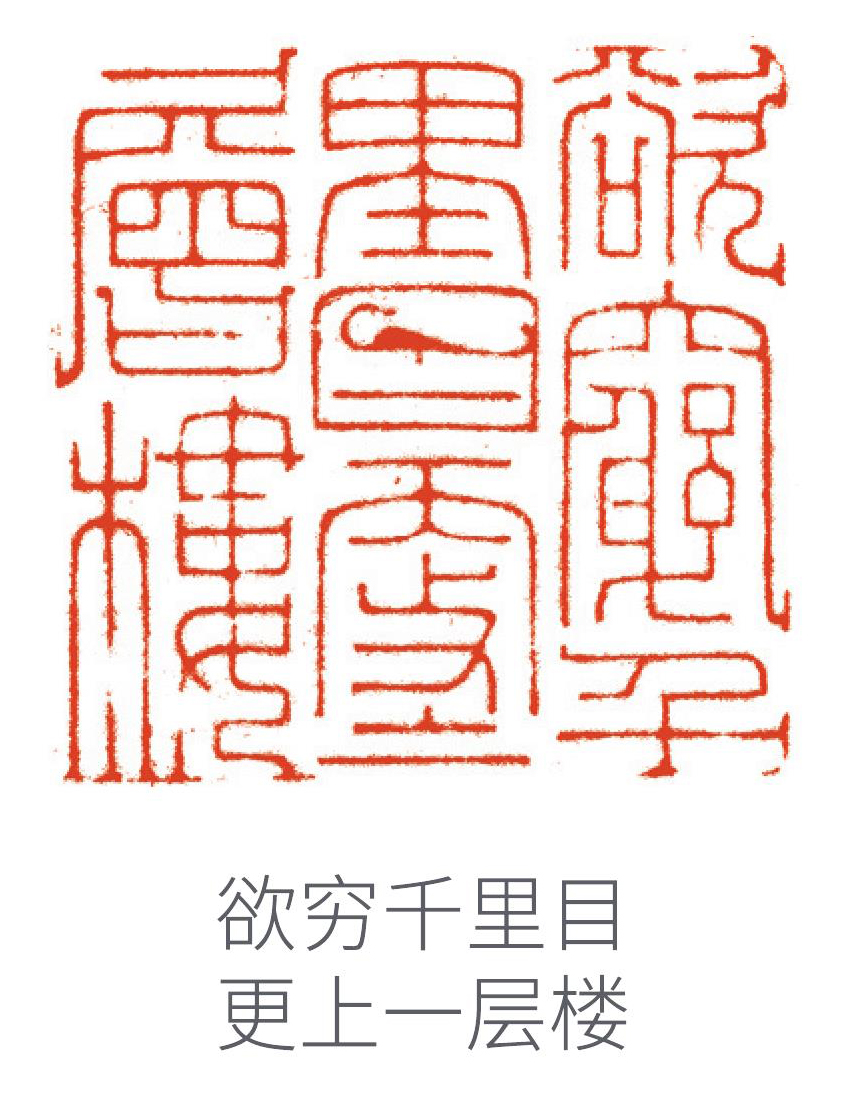

陈伦乓《欲穷千里目更上一层楼》

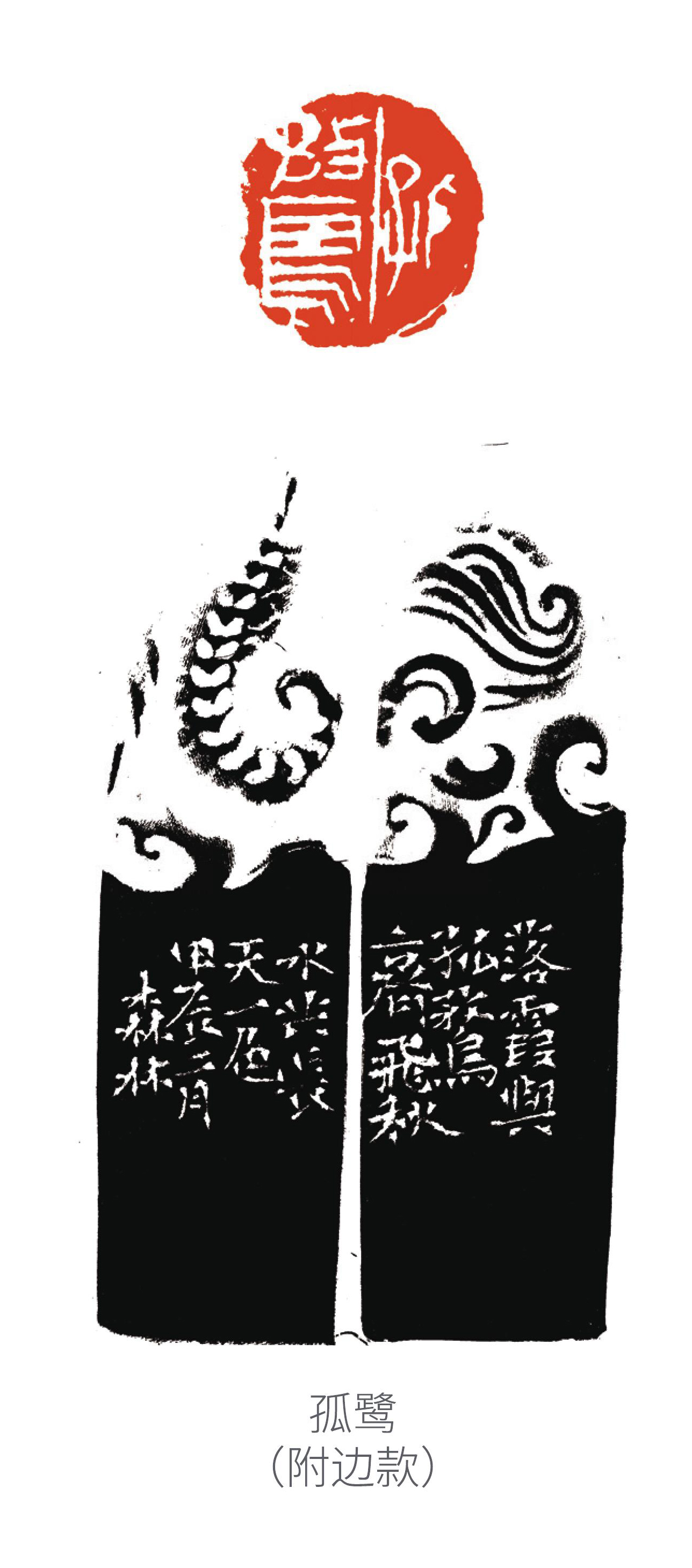

陈森林《孤鹜楼》

陈维《一客听琴》

本次展览呈现出诸多显著亮点,首先是风格的多样性。古玺印风和将军印风的作品数量相对较多,这与全国篆刻风格发展的大趋势相呼应,表明江苏篆刻在继承经典传统风格方面积极作为且成果显著,赓续着“印宗秦汉”的优良传统。古玺印风以其自由活泼、多元变化的特点,成为当代印人乐于取法的重要印式。将军印风则以其刚劲豪迈、率意洒脱的气质,彰显出独特的艺术张力。与此同时,元朱文印、明清流派印等风格作品在此次展览上也占有一定的比例,元朱文印以其线条的细腻圆润、布局的规整工稳,尽显典雅精致之美,恰似“清风出袖,明月入怀”;明清流派印则突出地表现为“印从书出”“印外求印”的特点,或雄浑大气,或清新婉约,各具特色。在材质的运用上,除石印以外,铜印、陶瓷印等也崭露头角。材质、工艺的不同,影响着作品的艺术风貌,蟠条铜印赋予了篆刻作品别样的风采,展览中的佳作,不仅还原了隋唐官印的风貌,更通过对金属材质的特殊处理,使其表面呈现出斑驳陆离的效果,与印文的古朴风格相得益彰。陶瓷印则因其独特的烧制工艺与材质特性,呈现出丰富多变的肌理效果与古朴自然的韵味,这无疑拓宽了篆刻艺术的表现形式,使得整个展览的作品呈现出既尊重传统又勇于创新的良好态势。

陈宇《开帘放入窥窗月且尽新凉睡美休》

杜家航《薄暮》

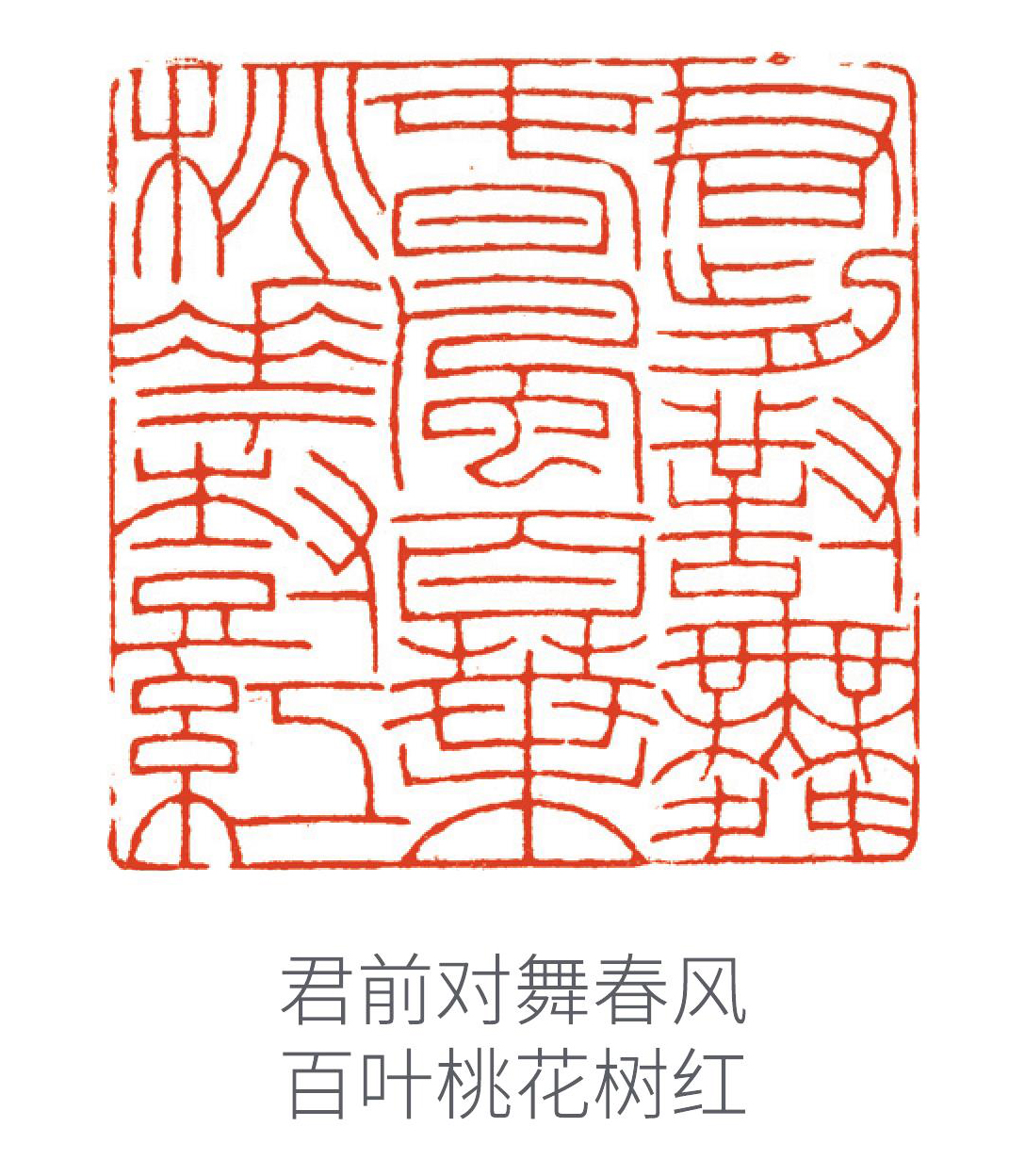

范艳《君前对舞春风百叶桃花树红》

此次展览评选出的入展作品与优秀作品,是江苏篆刻较高水准的有力代表。不少参展作者此前已多次在全国的展赛中获奖、入展,有的作者在全国范围内已有一定影响力,是当代中青年篆刻创作的中坚力量。总的来说,无论是在篆刻技巧的娴熟运用上,还是在艺术风格的独特塑造方面,参展作者都能在继承传统的基础上,结合自身的审美情趣与艺术感悟,形成独具个性的艺术风格;或是在文化内涵的深入挖掘与表达上,通过印文内容的选择、边款的表现等方式,融入丰富的文化元素,使作品蕴含着深厚的文化底蕴与精神内涵。

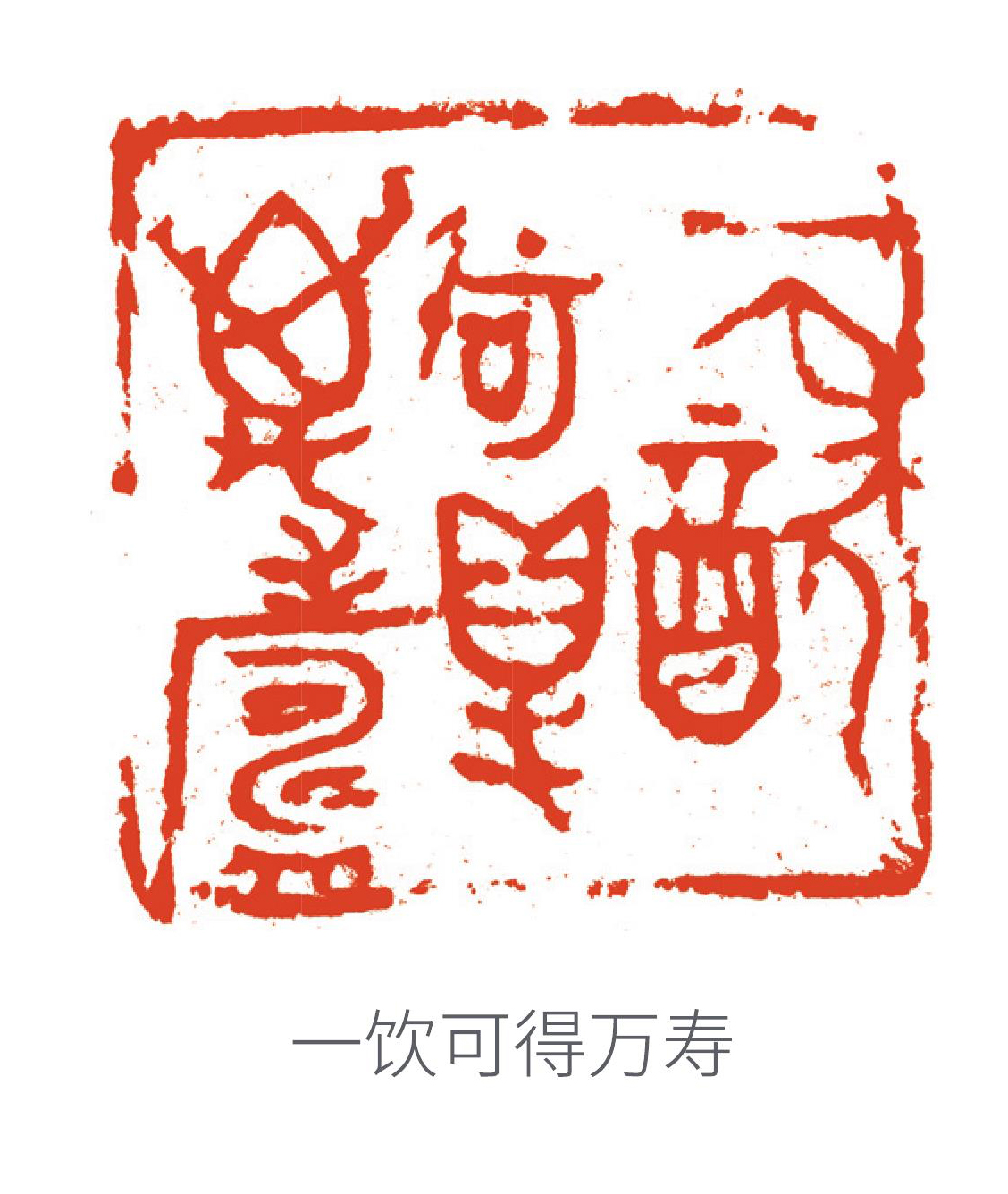

房钢《一饮可得万寿》

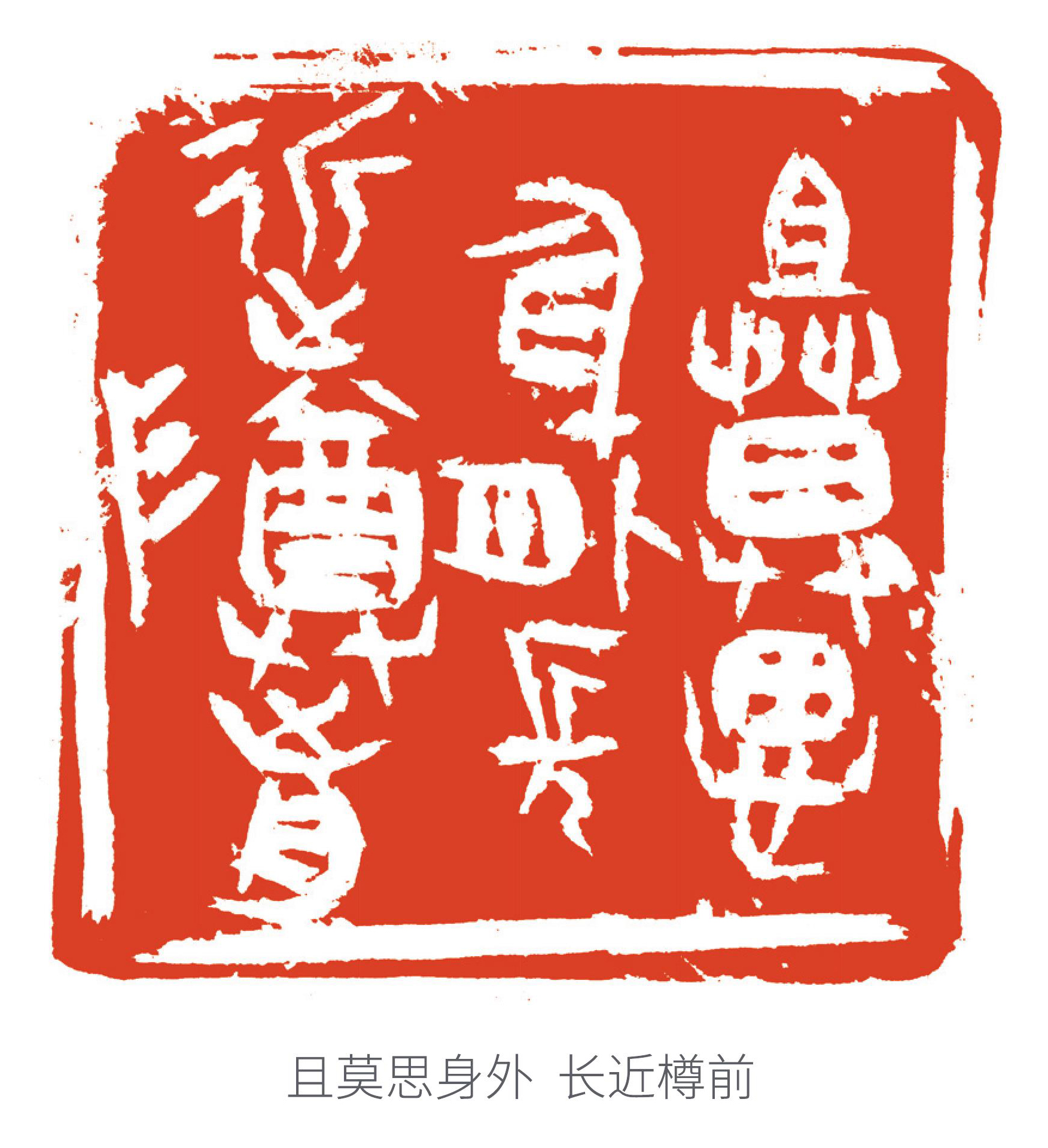

葛金淮《且莫思身外长近樽前》

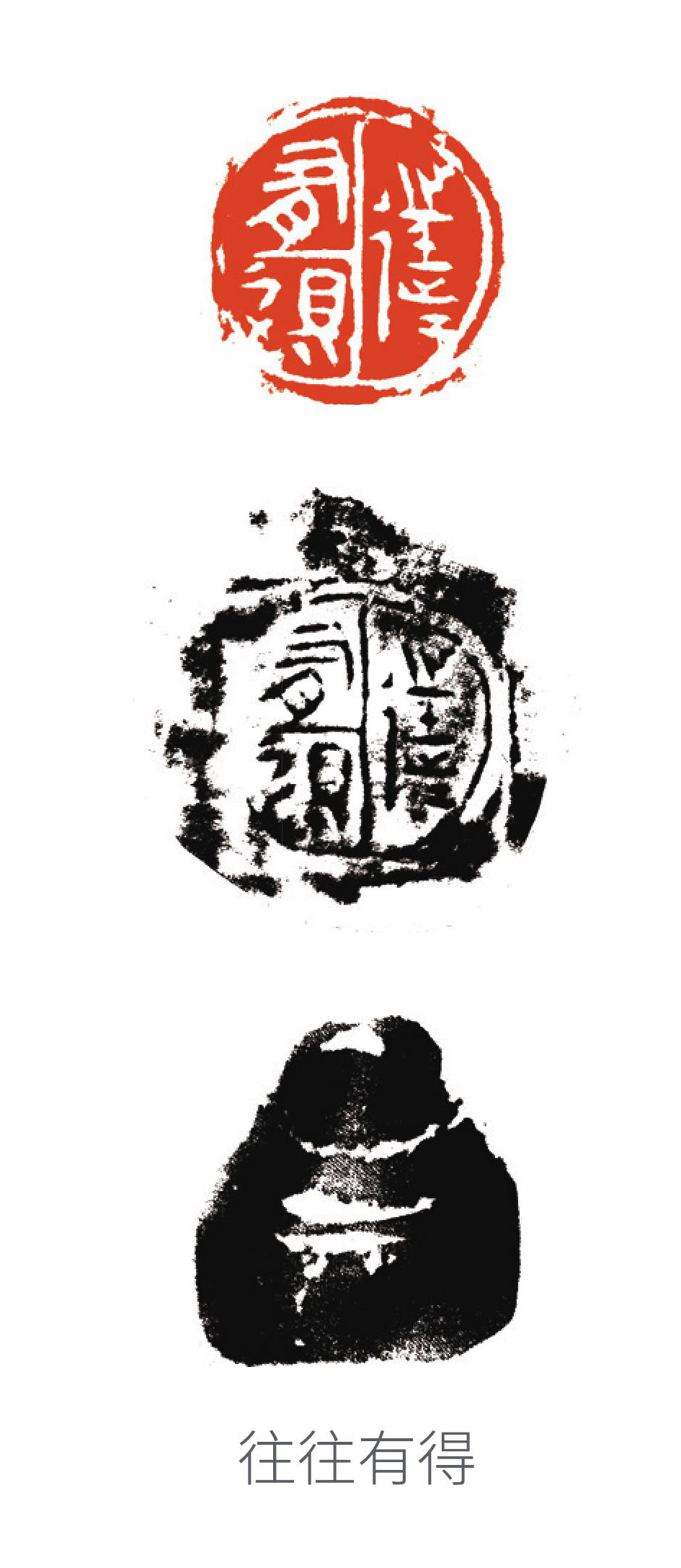

顾鹏飞《往往有得》

作者队伍年轻化趋势是本次展览的又一突出亮点。江苏在篆刻人才培养与队伍建设方面长期耕耘,成效显著。如今,越来越多的年轻篆刻爱好者投身于这一艺术领域,他们为江苏篆刻注入了新的气象与活力。这些年轻的印人大多接受过较为系统的专业教育与训练,他们带着全新的理念、活跃的思维方式以及对篆刻艺术炽热的激情,成为江苏篆刻发展的新兴力量。他们敢于突破传统的束缚,在篆刻创作中大胆尝试新的技法、新的题材与新的表现形式,将现代艺术元素与传统文化内涵巧妙融合,为江苏篆刻的未来发展奠定了坚实的人才基础。

近年来,随着书法篆刻高等教育的蓬勃发展,篆刻作者中涌现出一支水平较高的“学院派”力量,高等专业院校师生成为江苏篆刻不可分割的力量。这些从高等学府走出来的创作者,在系统的专业教育与训练体系下,不仅掌握了扎实的篆刻基本功,更汲取了丰富的艺术理论知识与多元的文化素养。学院派篆刻注重对传统经典的深入剖析与重新解读,以现代审美视角和创新思维,在篆刻的题材选择、形式构成、刀法运用等方面进行大胆探索与尝试,使得篆刻艺术在传承传统的同时展现出与时代精神相契合的新风貌。

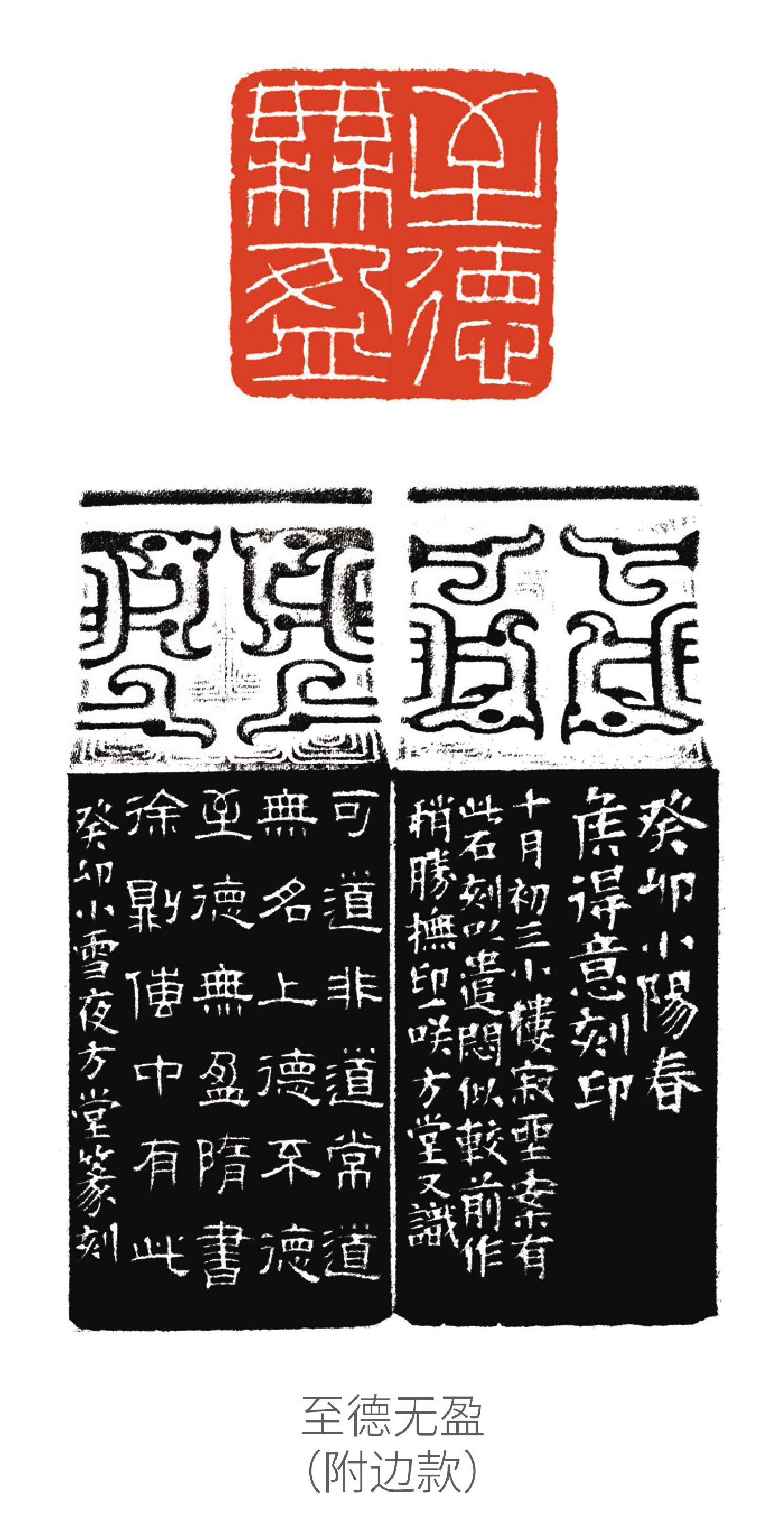

侯宇洲《至德无盈》

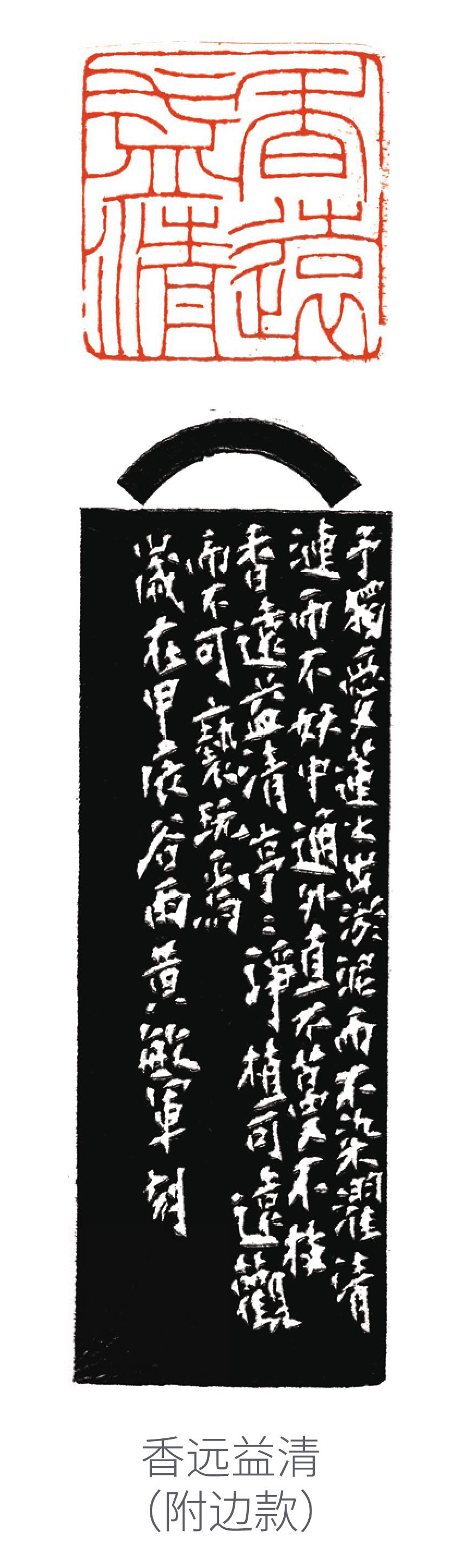

黄敏军《香远益清》

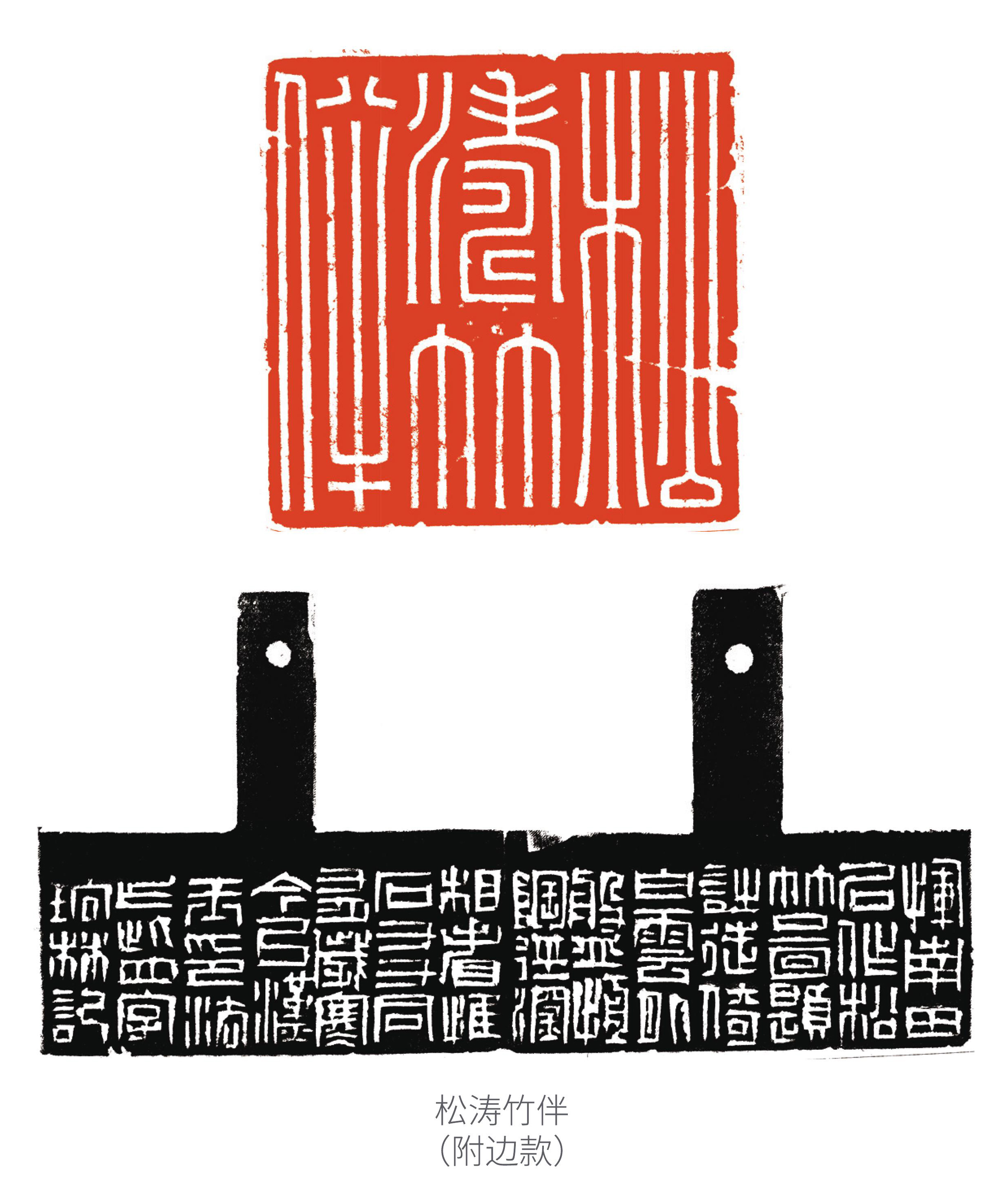

黄响铃《松涛竹伴》

本次展览的举办具有深远的意义与价值。

从文化传承的角度而言,篆刻艺术作为中华优秀传统文化的重要组成部分,承载着中华民族数千年的历史记忆与文化基因。南京印社自1987年成立以来,便汇聚了诸多印学领域的贤达名流,他们以深厚的艺术造诣和严谨的治学态度,在篆刻艺术的传承中发挥着重要的引领作用。第三届江苏省篆刻作品展将众多优秀的篆刻作品集中展示,能够让更多的人近距离地接触与了解这一艺术形式,从而激发人们对传统文化的热爱与传承之情。“第三届江苏省篆刻作品展是时隔九年之后江苏再次举办专门的篆刻展览,投稿数量多,水平高,有着承前启后的重要意义,展览的成功举办将有利于推动江苏篆刻艺术的发展。”江苏省书协副主席、南京印社社长仇高驰教授认为。

从艺术发展的层面来看,展览为江苏的篆刻家们搭建了一个展示的平台,让他们的创作成果从书斋走向展厅。同时,这也是一个相互交流学习的契机,篆刻家们可以在此相互切磋技艺、分享创作经验与心得,汲取他人之长,补己之短,从而促进自身艺术水平的不断提升与创新发展。这种交流与互动不仅局限于江苏本地的篆刻家之间,更吸引了不少来自全国的篆刻爱好者,进一步推动了江苏篆刻与外界的交流。

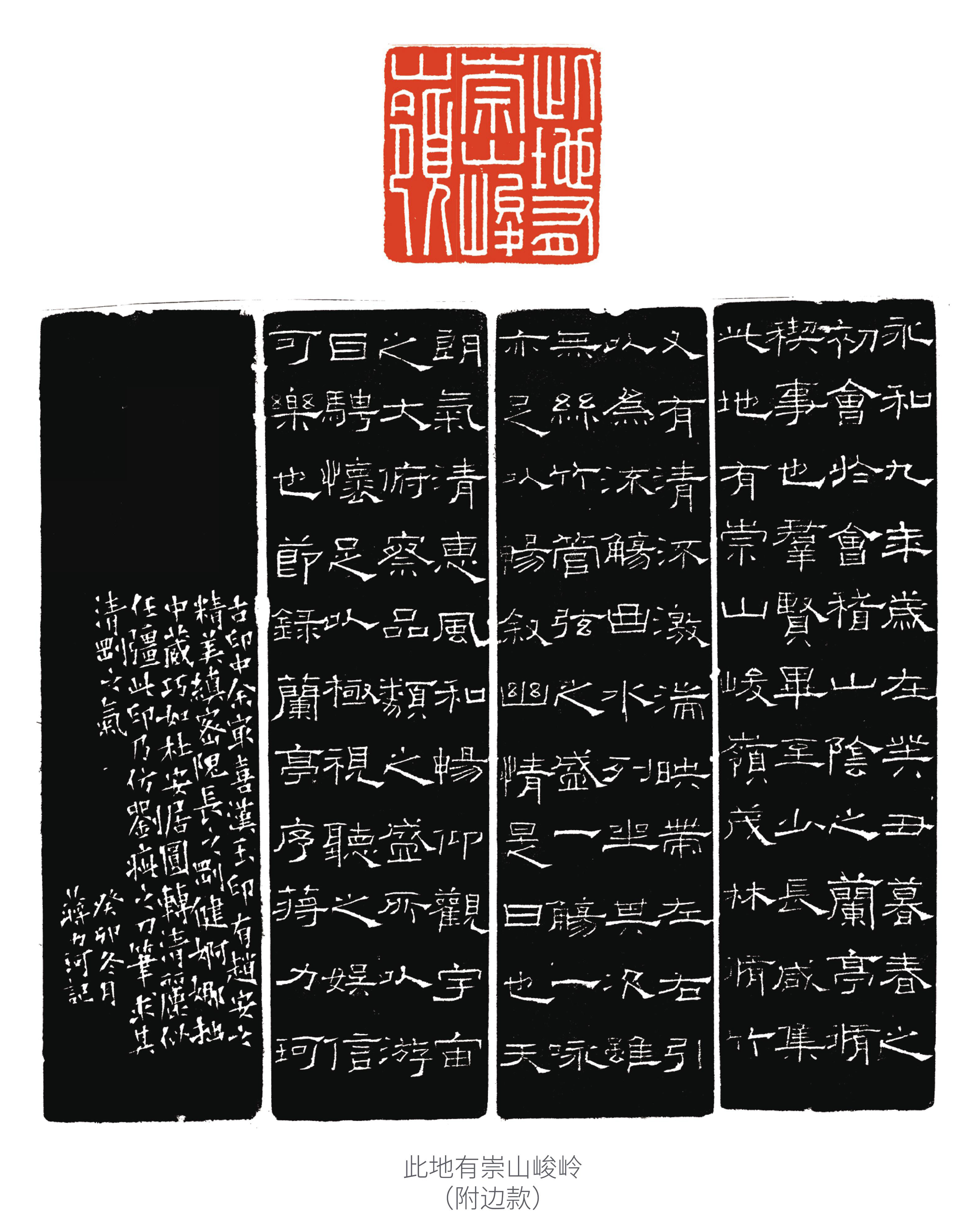

蒋力珂-《此地有崇山峻岭》

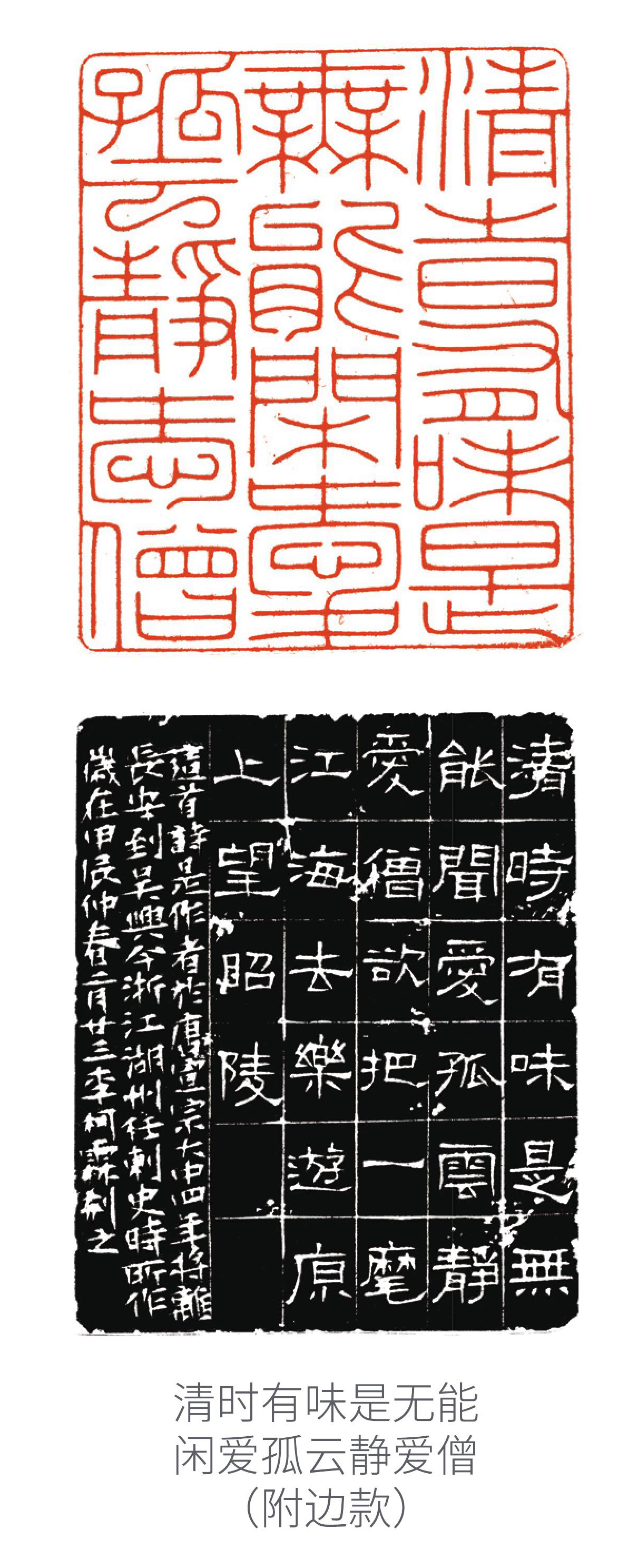

李珂霖《清时有味是无能闲爱孤云静爱僧》

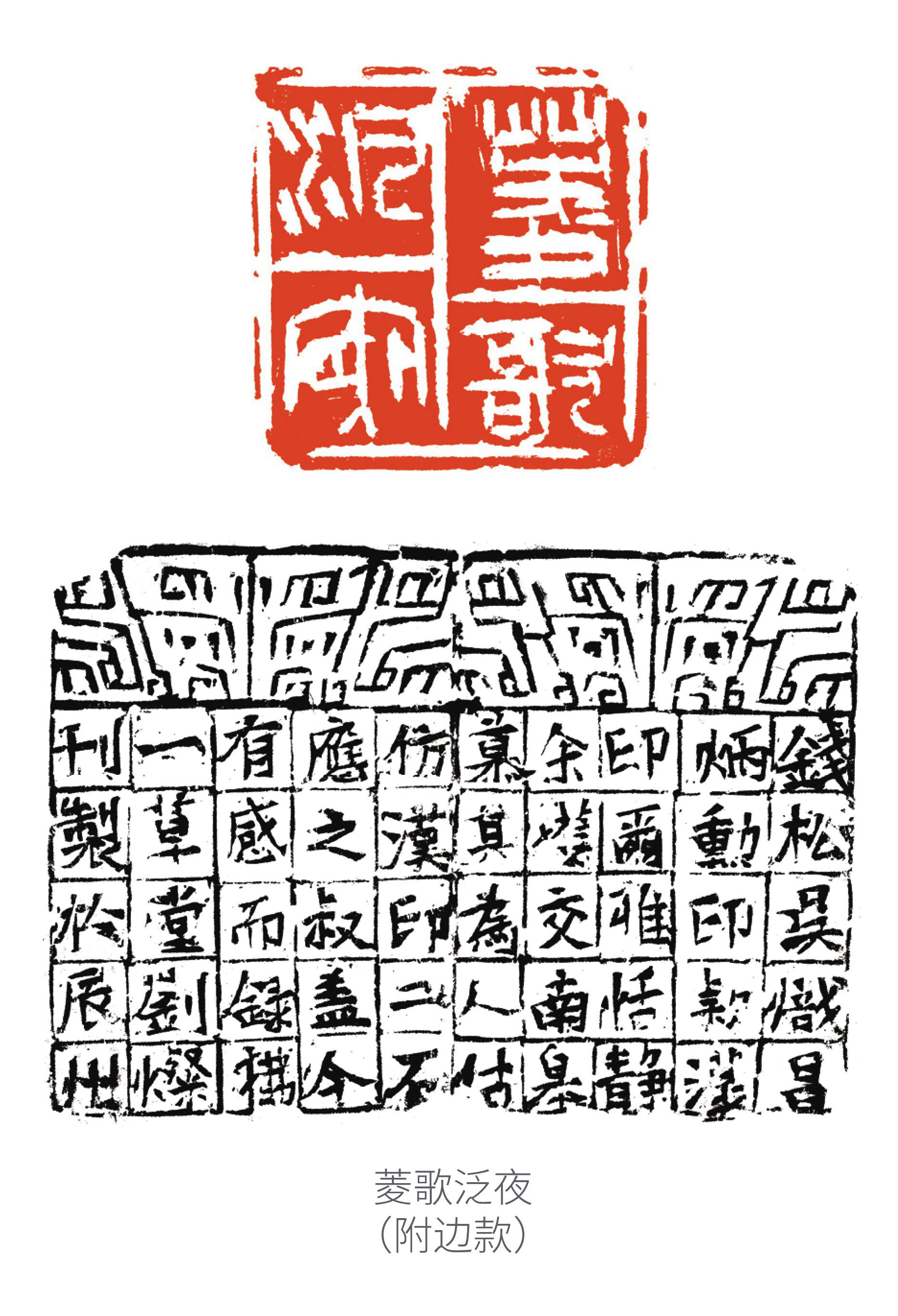

刘灿《菱歌泛夜》

在新时代的背景下,篆刻艺术迎来了发展的机遇,也面临着一定的挑战。一方面,随着社会经济的快速发展与文化艺术的日益繁荣,人们对精神文化生活的需求不断提高,对传统艺术的关注度与欣赏水平也逐渐提升,这为篆刻艺术的传播与发展提供了机会。另一方面,现代科技的飞速发展与多元文化的相互交融,也对篆刻艺术这一传统艺术形式提出了新的要求与挑战。如何在传承传统文化精髓的基础上,创新篆刻艺术的表现形式与传播方式,使其更好地适应现代社会的审美需求与文化语境,成为篆刻艺术家们需要思考的课题。

第三届江苏省篆刻作品展的成功举办,是江苏篆刻艺术发展历程中的一个重要里程碑,集中展示了江苏篆刻艺术在传统继承、创新发展、人才培养等方面所取得的显著成就。在未来的发展道路上,我们期待江苏的篆刻家们能够继续坚守传统文化的根基,秉持创新发展的理念,不断探索与实践,在艺术的道路上再创新高。

(作者系江苏第二师范学院教师、南京艺术学院博士、中国文艺评论家协会会员、中国书法家协会会员)

钱寒凌霜《灯火阑珊处》

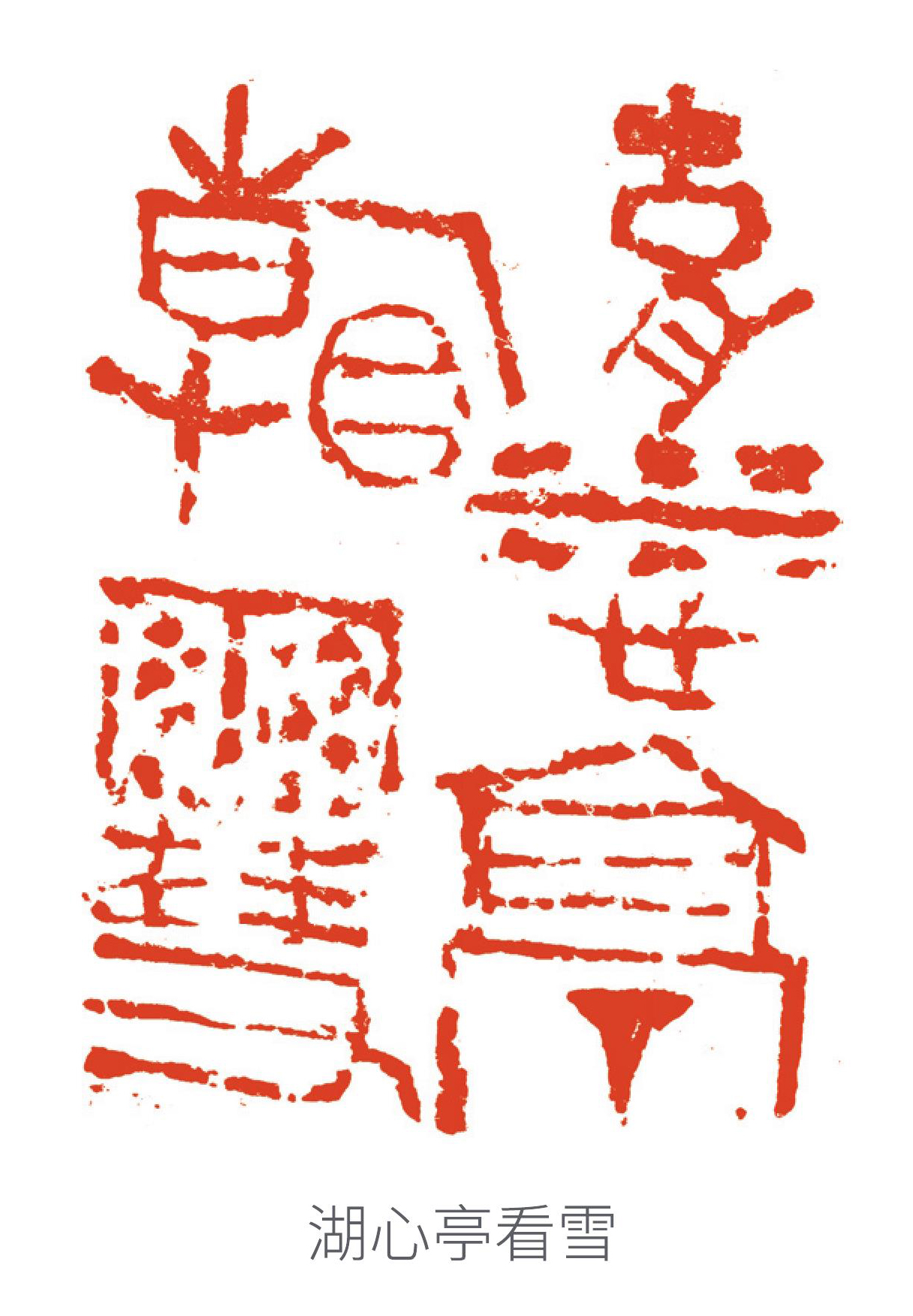

汪铁颖《湖心亭看雪》

王雷《巧能成事》

周光《龙文百斛鼎笔力可独扛》

周光《龙文百斛鼎笔力可独扛》