艺术的高境是诗意之表达。宗白华激赏南宋爱国词人张孝祥《念奴娇•过洞庭》一词,具有壮阔幽深的宇宙意识和生命情调:“洞庭青草,近中秋,更无一点风色。玉鉴琼田三万顷,著我扁舟一叶。素月分辉,明河共影,表里俱澄澈。悠然心会,妙处难与君说。应念岭海经年,孤光自照,肝胆皆冰雪。短发萧疏襟袖冷,稳放沧溟空阔。尽挹西江,细斟北斗,万象为宾客。叩舷独啸,不知今夕何夕。”宗白华盛赞此词意境为“雪涤凡响,棣通太音,万尘息吹,一真孤露。”此词借景抒情,描写壮阔空明的月下洞庭景色,将自身化为月光、化为湖水,一起飞向理想的澄澈之境、崇高之境。诗书画印在意境上是相通的,追求艺术意境的崇高美,这是各类艺术共同的美学理想。

崇高的本义是高尚,至高,在精神或道德上能体现统揽全局的无私的奉献精神,作为审美范畴应指艺术意境极具感染力与震撼力,能起到疏瀹五脏、澡雪精神之作用。“崇高”一词最早见于《周易•系辞上》:“县象著明莫大乎日月,崇高莫大乎富贵。”吴筠诗云:“崇高与久远,物莫能两存。”(《览古十四首》)陆游诗云:“大道本生知,崇高志不够”。(《孝宗皇帝挽词》)作为美学范畴,古罗马时代朗吉努斯撰有《论崇高》一文,指出崇高是“伟大心灵的回声”,有五个方面之特点:庄严伟大的思想、慷慨激昂的感情、辞格的藻饰、高雅的措辞和庄严卓越的结构。德国美学家谢林论崇高:“将转入最高的自由和超尘世的快慰,从而使一切艰难险阻化为乌有。”(《艺术哲学》)孟子提出“大”的美学范畴与崇高相近:“充实之谓美,充实而有光辉之谓大”。(《孟子•尽心下》)

书法是表达民族精神的高雅艺术,我们的时代需要崇高。沈鹏说:“如何体现民族的脊梁与灵魂?我们需要多样化。……但是肯定说,我们需要、我们呼唤艺术中的‘崇高的美。’”(《呼唤崇高》)“时代孕育豪情,艺术呼唤崇高。”(《魂系山河赞》,见《沈鹏书画续谈》上)言恭达的美学理想表达了对崇高之境的追求:“当代中国文化语境中最重要的是文化品格的锻造。……享受经典,感悟生活,体验阳光,追求崇高。”“中国的艺术精神,就主体而言,以崇高为大美。因为融入了人的生命精神,在观法天地以人类万象的参悟中,崇高之境自然而生。”(《抱云堂•艺思录》)“中国书法文化历来呼唤崇高,要求走向德性化和人格化。”(《书学散步》)

言恭达的艺术创作从哪些方面着意追求崇高之美呢?

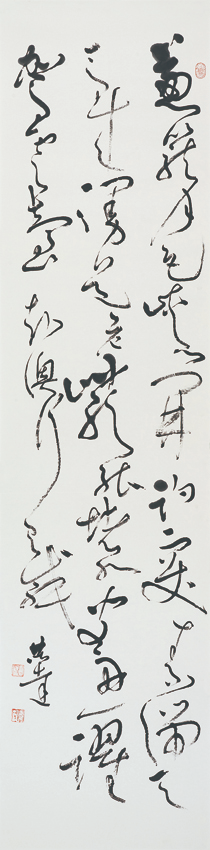

抒情之深挚。言恭达的艺术创作诗书为一,深深表达了爱祖国、爱民族、爱时代的赤诚之情,他的各种风格均为一片赤诚的物化和外化。言恭达认为艺术的抒情应体现普遍性的美学意义,体现时代感,他说:“中国诗书画的经典性在于反映时代、感悟生活、感知民生。时代精神是一个时代人民群众在文明活动中所体现出来的精神风貌和人文情愫。”(《抱云堂•艺思录》)言恭达的综合修养和艺术功力具备了自由抒情的条件,品其佳构,情感的抒遣,如清泉流淌,如清风吹拂,如瀑流飞泻,仿佛看到了艺术家的那颗如梅花、如冰雪、如朗月、如沧波而湛发清光、幽光、灵光的素心。读其《毛泽东<卜算子•咏梅>》大草横幅,透过书品意象,我们仿佛看到白里透黄、黄里绽白的腊梅,看到那娇艳如火、色映霞光的红梅,看到那洁白如雪、疏影横斜的白梅,汇成了花的海洋,这不是伟大领袖崇高风范之象征吗?这不正是时代春光之象征吗?不正是大公无私、谦虚谨慎的共产党人的象征吗?读其自书诗《时代抒怀》大草长卷,大朴不雕,诗书合一,意象鲜活,气势飞动,诗中那“长河落日”“彩虹国姿”“万里繁花”“丹墀醉彩”等系列意象的描写,朗现五岳嵯峨、大河奔流、长鹏奋翼的气势。意之所至,异彩纷呈,时而静谧,时而飞动,时而谨严,时而疏荡,抒情高潮,跌宕起伏。书为有形之诗,无色之画,无声之乐,信然!

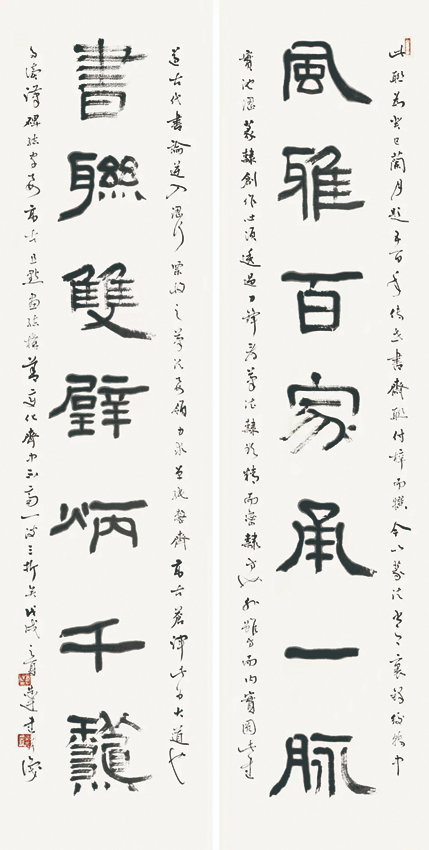

语言之博洽。崇高之美的创造无疑与博洽的语言是分不开的。言恭达的物化形式能追蹑创作主体的情感运动,因而形成风格的独特性、多样性。语言既丰富,又精湛,方能臻至抒情自由之境,方能有崇高意境的营构。言恭达的博洽体现在碑帖兼融,四体打通。言恭达学书,勤奋、卓识、妙悟三者为一。言恭达的大草一意数包,以篆籀古法入草,这个道理王羲之早就说过:“每作一字,须用数种意,或横画似八分,而发如篆籀,或竖牵如深林之乔木,而屈折如钢钩。或上尖如枯秆,或下细若针芒,或转侧之势似飞鸟空坠,或棱侧之形如流水激来。”(《书论》)言恭达着意追求“南北结合”“碑帖相融”,将北“势”与南“韵”结合,将恢宏之豪气、清畅之逸气结合起来,将碑的凝重苍劲、帖的醇雅精微、简的天趣率真结合起来,在充实中求灵透,于闲静里把握节奏,捕捉感觉中朦胧而又灵秀的深层意象,形成自己的独特风格特征。

言恭达对古代经典的取法体现了鲜明个性和卓远目光。于楷书而言,从鲁公的《多宝塔》《勤礼碑》《大唐中兴颂》入手,潜心于柳公权之《金刚经》《神策军碑》,继之寄意于右军《黄庭经》《乐毅论》,而得禇遂良萧散英迈、婵娟罗绮之风神尤多。篆书博习西周钟鼎彝器、铭文、石刻,使其神气敦朴;用功于石鼓文字,使其气格高古;旁涉秦篆诏版,使其意韵清新。他于《毛公鼎》的圆劲茂隽、沉雄绵亘,《大盂鼎》的浑厚古朴、圆润苍劲,精嚼细咽,消化吸收,而深得《散氏盘》的凝重含蓄、朴茂空灵,《䝞季子白盘》的雄迈虬健、沉着圆畅,努力将经典内化为自己的艺术语言。他的隶书,博取《乙瑛》的骨肉匀适、情文流畅,《张迁》的雄厚朴茂、拙中寓巧,《石门颂》的高古苍茫、雄厚奔放,《衡方》的古健丰腴、沉郁遒逸,而深得《好大王》稚拙沉雄、瑰奇浑穆之遗意。

言恭达对汉简研究之深入令人惊叹。言恭达从八十年代起就研习《居延》《武威》《流沙》《马王堆帛书》等简牍经典,能入能出,能合能离,将民间书法的“生”与“拙”提升为浓郁的诗意与奇谲的雅趣。其圆劲沉雄、疏荡拙厚的大草线条多从《散氏盘》《毛公鼎》中来,其兼融性深入化境:王羲之《十七帖》的中正平和、不激不厉,《书谱》的天真潇洒、刚健婀娜;怀素《小草千字文》的内敛淳净,清逸灵秀;张旭《古诗四帖》的奇谲放纵、雄秀恣肆,黄庭坚《李白•忆旧游诗卷》的圆劲豪纵、沉雄超迈,一一化为自己的艺术语言,成为遣意抒情内在因素。他善用涩笔、渴墨、涨墨、宿墨,使线条的浓、淡、润、渴等特征在长锋羊毫和生宣纸的作用下,形成圆劲、凝练、沉涩、一波三折、入木三分的主体感和生命感,朗现纯正、古雅、清逸、瑰玮、飞动的美感特征。

气势之雄逸。言恭达书境的崇高之美从气势的雄逸中得到体现。古人论书往往以力显神凝为艺境的理想境界,“力”指书法艺术中所显示的生命精神,“势”指力感作定向运动产生的动能和势能,个体与个体之间浑然谐调,相互激荡,便产生一种感染力与震撼力。蔡邕论篆书:“颓若黍稷之垂颖,蕴若虫蛇之棼緼。扬波振激,鹰跱觯鸟震,延颈协翼,势似凌云。”(《篆势》)索靖论草书:“玄螭狡兽嬉其间,腾猿飞鼬相奔趣。凌鱼奋尾,骇龙反据,投空自窜,张设牙距。”(《草书势》)西方美学家对中国艺术的理解极为深刻,英国美学家里德说:“中国艺术便是凭借一种内在的力量来表现有生命的自然,艺术家的目的在于使自己同这种力量融会贯通,然后再将其特征传达给观众。”(《艺术的真谛》)

书法尚力尚势,表达生命精神,表达时代精神,表达群体力量,是以精纯、清劲、沉实、纵逸为前提的。书法的力是含蓄的力,诗化的力,联想的力,方能转化为震撼灵魂的势。我们常说王羲之的字如“龙跃天门,虎卧凤阙”,并非字形如龙如虎那么大,而是暗示的力感势感是那样强烈。力感的表达大多来自中锋用笔,言恭达于帖系中锋与篆籀中锋运斤成风,写幅面较小的作品,多用帖系中锋;而创作长卷巨幅,多用篆籀中锋,骨力雄强,诗意内蕴,厚重与空灵、朴茂与高华、雄健与婀娜浑化为一。他的篆书长卷甚为少见,但同样瑰玮壮观,高古雄逸,体现艺术意境的崇高之美。读其篆书长卷《诗经•大雅•绵》,描叙周民族的祖先古公亶父率领周人从豳地迁往岐山周原开国奠基的故事,和文王承志继烈、赶走昆夷、建立完整国家制度的历程,是一部周人的民族史诗。凝神圆览,仿佛看到古公亶父带领一支浩浩荡荡的队伍顶着寒风,冒着霜露,逢山开路,遇水搭桥,披荆斩棘,一往无前的情景;那古拙的线条,苍郁的意象,让人仿佛看到先民们拿着矛戈、带着农具战斗劳作的场面,先民的勇毅顽强为我们的民族意志立下了基石,细品线条,坚韧纡徐,中含内敛,起止藏收,雄如壮士击剑,婉如佳人曼舞,畅如琤淙流水,圆劲而无柔弱,挺拔而无剽悍,直截而无刚狠,修饰而无斧迹,雄肆与纵逸浑化为一。

读其《军魂颂》大草长卷,书品以崭新完美的形式,恢宏的气魄,高美的精神,展开一幅生气勃勃、恢宏壮丽的画卷。布局大开大合,大放大收,在浑融和谐、庄严肃穆的气氛之下,构成抒情意象的强烈对比,处处“屋漏”,条条“锥沙”,含蓄而奔放,逸宕而伟丽。时而低昂回翔、翻转奔逐;时而狂风大作,电闪雷鸣,谲势逸韵,莫可穷测。透过书品意象,不觉神思飞越,仿佛看到英雄的红军越五岭、走乌蒙、飞渡沪定桥、激战腊子口的情景,依稀似见主席指挥若定、总理运筹帷幄、彭总横刀立马、陈帅血染征袍的雄姿壮采。艺品歌颂了人民军队在血火中成长壮大的光辉历史,激励人们缅怀先烈、昂然奋起的壮志豪情。凝神细品,作品气格以篆籀古法入草,绕过明清,直追唐宋大草经典之风神,实践清代碑学博大辉煌之金石气、儒雅古逸书卷气之融合,体势雄纵,意韵高古。书家着意追求纵横捭阖之形式解构,借思想载体抒情意象之触发,纵笔挥洒,豪荡感激,跌宕起伏,酣畅淋漓。

气象之恢宏。书法意境的崇高美,从生命力感而言是气势,产生一种冲击力与震撼力。杜甫诗云:“来如雷霆收众怒,罢如江海凝青光,”前者写气势,后者写意象,构成一个和谐的整体。中华民族胸次广阔、智慧明达、气势豪纵,品读文化经典,其坚质浩气、雅韵深情历历如见。《易经》法天则地,以日月星辰、大地山川为象,岂不气象恢宏?庄子笔下的鹍鹏垂翼如云,腾跃九天,岂不恢宏?庄子所向往的恢宏之美,还有对时空的超越:“楚之南有冥灵者,以五百岁为春,五百岁为秋;上古有大椿者,以八千多为春,八千岁为秋,此大年也。”(《庄子•逍遥游》)言恭达着意追求大美,他说:“对于书画印,我的美学思想是追求‘清、拙、厚、大’。“‘厚’则沉雄,去浮滑,强其骼,真力弥满也。‘大’则精深,去小家气,生至刚、至中、至正的大家气,品味高古也。”他的这种大美追求与老庄精神有直接的联系,他说:“老庄的‘天地有大美而不言’的‘大美’,是否定世俗浮薄之美和纯感官性的乐,轻视世俗矫造蓄意之巧,从世俗感官的快感超越上去,以把握人生之大乐,从‘小巧’进一步追求与造化同一的‘大巧’。”(《抱云堂•艺思录》)书法大美的创造是来自浩然正气的颐养,孟子说:“我善养吾浩然之气”,韩愈在《答李翊书》中说:“气盛,则言之短长与声之高下者皆宜。”

言恭达的恢宏来自诸体的兼工,圆融的布局。他对碑帖的打通,不仅仅是外在形象,更多的是内在意蕴,他反复强调取法古人应遗形取神,借古开新。他的楷书清逸萧散、罗绮娇春,金文雄浑苍浑、卓荦简静,隶书博大拙雅、雄逸古穆,行书清雄朴茂、妍逸华滋,大草高迈瑰奇、清逸空灵,这还只是主体风格,就单幅作品而言,呈现隽秀多姿的美感特征。就篆书而言,甲骨稚拙古逸、雅韵天成;小篆醇净冲和、虚明华滋;诏版稚拙雄秀、烂漫天真;简牍天真灵秀、恣率飞动,都达到了一种整体的和谐。他的布局胸有成竹,纵敛自如,诗意淋漓,天机流淌。扇面的参差错落,斗方的尺水兴波,条屏的萧散流畅,横幅的淋漓恣肆,长卷的飞动豪纵,都是有法无法,无法有法,运用之妙,存乎一心。他的恢宏还体现在用白话语体为载体、以移情切入为手段,将浅俗的理性化的非文学载体转化为诗意淋漓、幽邃高华的艺术图卷,状写时代风貌,抒遣壮怀逸气,打造时代的艺术经典。如奥运大草长卷《我的中国心》(纵69㎝×1640㎝)世博长卷《城市让生活更美好》(69㎝×2500㎝)书品意象既恢宏壮观,又激情澎湃,激越与深挚、豪荡与清丽达到了完美的结合。

格调之高古。言恭达的创作是一片素情的表达。以格调论书始于赵宦光,他说:“格不古则时俗,调不韵则狂野。”(《寒山帚谈》)言恭达着意追求古雅清逸的风格,就是追求书法意境的高古之美。他说:“我国传统书论中特别强调人品和书品的关系,这是非常正确的,也是具有终极价值的。”强调人品,就是不仅仅强调艺术创作的本身,而是把艺术作品、艺术家放在了一个更广泛的社会、历史、文化背景下去考量。他说:“将艺术还原至文化,求真于经典,这是当下中国书坛人人需做的‘命题’,守护文化灵魂,回归艺术心灵。”(《抱云堂•艺思录》)

怎样追求格调的高古呢?言恭达主要从如下方面着手:首先,从哲学美学中汲取营养。书法为独立艺术,尚技的艺术,它的根深植在儒释道哲学和美学之中。言恭达一再强调尚古雅、尚灵和,与孔子“《诗》三百篇,一言以蔽之,曰,思无邪”的尚雅思想一致。他的尚清逸、尚真纯的艺术观与儒道两家的美学理想有密切相关,清逸、真纯的艺境是绚烂之极归于平淡,以本色示人,与《易经》中“白贲”“修辞立其诚”的观点一致,与庄子“真悲无声而哀,真怒未发而威,真亲未笑而和”(《庄子•渔父》)的美学理想一致。

其次是语言的古雅。风格的高古在于语言的古雅,艺术语言必须从经典中来,广取博采,由博返约,借古开新。言恭达能选择适合自己的经典,对经典精嚼细咽,消化吸收,遗形取神,借古开新。言恭达学书初从楷书入,继而从篆书入,从隶书入,使语言具有高古的气息。他的大草创作绕过元明,直追唐宋,篆籀意韵的彰显,强化了古雅气息的表达,形成圆劲灵秀、飞动纵逸的艺术风格。

又次,来自诗书之境的融合。诗为华夏艺术之魂,脱离诗意的表达哪来高古格调,哪来书卷气?中华民族是诗的国度,艺术大师钱绍武说:“不懂诗,不善诗,写的字、画的画没有意义。”这话当然带有夸张色彩,但观点是正确的。高境界的艺术创作必须将诗与书法打通,能将诗意的含蓄、圆融、雄浑、瑰奇等艺术风格转化为书法意境。言恭达本色是诗人,他的诗词题材广泛,意境圆融,格调清雅,抒发了对伟大祖国、伟大时代的热爱之情,抒发了对中华文化的热爱之情。他的大量自书诗创作,诗书浑化、情彰意显,清光四射,格调高华,体现一种圆融瑰奇的意境。

“孤光自照,肝胆皆冰雪”,言恭达以数十年的生活积累、以超异的综合修养和精湛的艺术功力写心写情、写意写志,创造的瑰美艺术,闪烁着生命的孤光,朗现如雪的肝胆,形成崇高的艺境。言恭达书境表达的崇高之美,化为风格或雄浑,或恢宏,或古雅,或清逸,或静谧,或苍凉,无不以清雅自然的风格出之,物我为一,心手双畅,读来给我们以心灵的震撼,具有引领风骚的美学意义。

(本文选自《言恭达书艺研究》,作者系湘潭大学教授、荣宝斋沈鹏诗书研究会理事、沈鹏介居书院院聘艺术家、著名诗书画美评家、诗人。”)