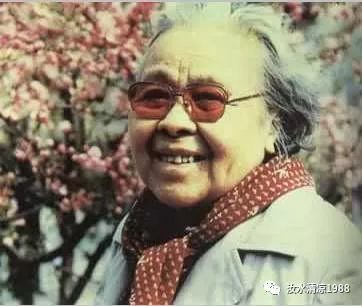

编者按:丁玲是一个颇有争议色彩斑斓的大作家,她在1986年去世,今年是她诞辰120周年。此文首发于5年前,今天重发,以示纪念。

丁玲一生,足迹遍布各地,不说海外,仅就国内,上海,北京,济南,延安,北大荒,暖水屯,长治老顶山彰头村,不一而足,她都留下了足迹。但南京三年多的日日夜夜,对于丁玲而言,真是一言难尽,她晚年留下《魍魉世界》,回忆这段难堪时光。但丁玲与南京的蓁巷又有什么关系呢?

丁玲一生波澜壮阔,大起大落。她成名虽然晚于冰心、冯沅君、庐隐等,但后发制人,因《梦坷》《莎菲女士的日记》而一举成名,享誉文坛。她的丈夫胡也频牺牲后,丁玲的思想更为左倾激进,在1932年加入了中国共产党。1936年秋,丁玲逃离南京,到了陕北延安,成为当时在陕甘宁边区名气最大的作家,受到毛泽东、周恩来等人的欢迎,她还写了《彭德怀素描》,红极一时。此后,丁玲还写有《我在霞村的时候》《在医院中》《风雨中忆萧红》《田保霖》等,而《三八节有感》也给她带来了不小的麻烦。1937年,丁玲率“西战团”上前线,毛泽东送丁玲《临江仙》词:

壁上红旗飘落照

西风漫卷孤城

保安人物一时新

洞中开宴会

招待出牢人

纤笔一枝谁与似?

三千毛瑟精兵

阵图开向陇山东

昨日文小姐

今日武将军

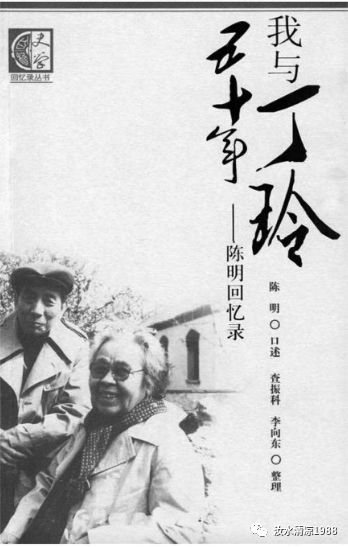

1940年,毛泽东在审查丁玲历史的结论时,特写上“因此,应该认为丁玲同志仍然是一个对党对革命忠实的共产党员”。”1942年,38岁的丁玲与25岁的陈明在人们的嘲讽和挖苦声中正式结婚,从此相伴终身。1944年,毛泽东高度赞扬丁玲的《田保霖》,他不仅给丁玲写信约他到住处谈话、吃饭,而且在延安高级干部会上还表扬了丁玲:“丁玲现在到工农兵当中去了,《田保霖》写得很好。作家到群众中去就能写好文章。”71年前,丁玲写出著名的长篇小说《太阳照在桑干河上》,4年后,此书荣获苏联斯大林文艺奖。自此以后,丁玲历经磨难,一直到了1984年,她才算是得到完全平反,两年后,她在北京多福巷家中去世,得年82岁,此时,冯雪峰已经去世十年多了。丁玲晚年,笔耕不辍,仍旧写出了《魍魉世界》《风雪人间》等100万字的作品。

丁玲的小说《梦坷》和《莎菲女士的日记》发表于1927年和1928年,《莎菲女士的日记》《梦坷》《暑假中》,好似在死寂的文坛抛下一颗炸弹,此后的丁玲,不可遏止,短短两年间就又有了《在黑暗中》《自杀日记》《一个女人》三个小说集出版。这些作品,题材内容不尽相同,思想艺术水平有高有低,但都不同角度、不同程度地表现出一种在黑暗中寻找光明,在苦难中寻求出路的社会反叛情绪和社会批判意识。尤其是那些表现青年知识女性生活的作品,透过五四以后到五卅前夜凝重的时代氛围的描写,楔入主人公心灵的深处,开掘出一种深深的时代的失望和痛苦,表现出热烈的个性和对于未来的朦胧、而热切的憧憬。1930年初,丁玲发表长篇小说《韦护》,紧接着,又有《1930年春上海之一》和《1930年春上海之二》发表。丁玲从此跨进革命文学作家的行列。丁玲是一个文学兴趣广泛的人。她喜爱莫泊桑、福楼拜、雨果和巴尔扎克,也喜爱狄更斯,还喜爱托尔斯泰、屠格涅夫、高尔基,而对《红楼梦》《三国演义》《水浒》等中国古典文学名著,她也并不排斥。但是,无庸讳言,她早期的作品更多地汲取了外国文学,特别是法国文学的滋养,《莎菲女士的日记》,很容易使人想起福楼拜的《包法利夫人》。虽然《太阳照在桑干河上》,不无时代痕迹,但作者一贯地善于以委婉绵密的笔触对人物作深刻的心理描写的艺术特色仍在。

1979年后,饱经磨难的丁玲回到北京。她除了创办大型刊物《中国》,还常常出国到西欧北美访问,在这短短数年间,她创作了大量的散文。其中《杜晚香》不仅以其清新、秀丽而又极为朴实的描写,给人以极强的魅力,而且成为作家一生探索妇女解放道路的一个注解;《访美散记》更是情溢于辞,美妙无比,堪称她散文创作上的又一高峰;《魍魉世界》回忆了她被国民党特务机关绑架并囚禁于南京的经过,人们从中既可以感受到一个特殊时代的腥风血雨,也能够聆听到一个真正共产党员的正气歌吟;《风雪人间》和《牛棚小品》,和一般的“伤痕文学”不同,不只是没有哭哭啼啼,悲悲切切,而且还塑造了一个倔强挺立绝不低头的高贵灵魂。它们的谋篇布局、人物和场景描写,还有语言的艺术光泽,都处处凸显出大家风范。丁玲缅怀瞿秋白、鲁迅、宋庆龄、贺龙、史沫特莱、茅盾、柯仲平、冯雪峰等人的系列散文,也是情真意切、感人极深,具有珍贵的历史价值。

困扰丁玲一生的是她在南京的三年零四个月的不堪回首的苦难岁月。这一段生活,成为一段梦魇,也是丁玲的敌人牢牢抓住作为口实诋毁她的重要“章节”。1933年5月14日,丁玲在家中被国民党特务秘密绑架,与其一起失去人身自由的,还有潘梓年。此一事件,非同小可,甚至不同于“左联五烈士”的被枪杀,在当时的文化界反响强烈。1933年5月17日,上海《大美晚报》登载消息《丁玲女士失踪》,接着上海、天津、北平一些报刊也相继报道,顿然间成为社会热点。5月23日,蔡元培、杨杏佛、胡愈之等38人联名,向南京国民政府行政院长、司法部长发出营救丁、潘的电报,呼吁“尚恳揆法衡情,量予释放,或移交法院,从宽处理”。1933年6月10日,文化界还成立丁潘营救会,并发表《文化界为营救丁潘宣言》称:“迄今丁玲何在,尚在秘密之中。”6月19日,中国左翼作家联盟发表《为丁潘被捕反对国民党白色恐怖宣言》称:“现在丁玲,或许已被埋葬在国民党刽子手们经营的秘密墓地中。”鲁迅在当年的6月28日写了《悼丁君》,8月1日致科学新闻社信中说:“至于丁玲,毫无消息,据我看来,是已经被害的了……”9月21日,鲁迅又致信曹聚仁,将《悼丁君》抄给他,刊载于9月30日出版的《涛声》。鲁迅还建议良友公司尽快出版丁玲的《母亲》,出版时要在各大报上大登广告,大事宣传。在此期间,中国民权保障同盟主席宋庆龄还致电行政院长汪精卫要求援救,罗曼·罗兰等国际友人也发起强大的抗议和声援。面对如此强大的舆论压力,国民政府的上海警方对于丁玲遭绑架一事始终缄默其口,上海市长吴铁城在6月1日答复胡适的电文中称:“报载丁玲女士被捕,并无其事……”后来,“屠坤范女律师及吴凯声律师曾往上海市公安局查询,公安局中承认曾捕潘梓年,但否认亦捕丁玲,而对于潘之被捕地点则拒绝答复”。

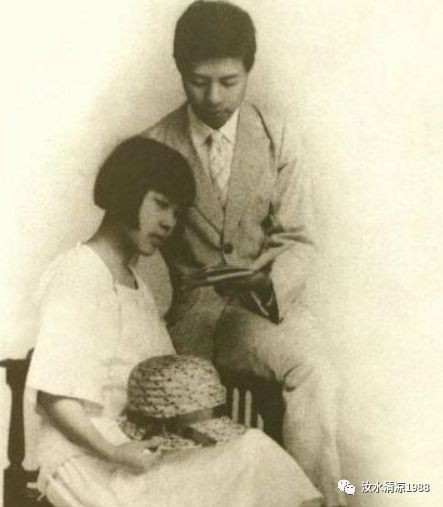

丁玲为何被绑架?其党员身份是否已经暴露?且简要叙述一下。1931年2月7日,年仅29岁的胡也频被枪决于上海龙华,凄厉的枪声击碎了丁玲最初的爱情。此前,丁玲在与胡也频相爱的同时,又爱上了文学天才冯雪峰。性格开朗的丁玲竟然提出要和两个男人共同生活,他们真的在西湖边共同相处了一些日子。但最终,丁玲还是心如刀绞地看着冯雪峰落寞离去,重新回到了胡也频的身边。胡也频牺牲后,史沫特莱采访丁玲,需要有人翻译,这个翻译就是冯达。从此,丁玲跟冯达认识,他们于1931年的11月,在胡也频牺牲九个月后住在了一起,并一起大致度过了三年多的平静生活。但在1933年5月14日这一看似简单平静的一天,大大改变了丁玲此后的人生轨迹。这一天,冯达出门时告诉丁玲“12点钟要是我不回来你就赶紧离开”。结果冯达一出去就被特务盯住了,一直到12点过了以后他才回到家中。此刻,丁玲、潘梓年仍在家中,三人一起被捕。丁玲与冯达一起被秘密转送南京。在监狱中,冯达向丁玲赌咒发誓,表白自己没有出卖丁玲。性格刚烈的丁玲要以死抗争,请求冯达帮助她自杀。她把头颈伸进绳套,一脚踢翻了凳子,冯达实在看不下去,把已经失去知觉的丁玲救了下来。在浙江莫干山的监狱中,丁玲怀孕,并于1934年9月生下了一个女婴,这就是蒋祖慧。

曾经担任国民党中央党部调查科长的徐恩曾晚年在回忆录《我与共党斗争的经过》中,提到丁玲被捕一事,他说:“因为她没有担任过激烈的破坏活动,问题并不严重,同时她有出色的写作天才,我很希望她今后成为本党的有力的文化工作者。就将他们移送在一个同事家中居住,那是一所很大的中国前朝大官员所住的,院落很多的房子,在这所房子里,她除了失去对外行动的自由以外,饮食起居都是很舒适的。她夫妇二人同住一间大书房,外面有个小院子,种了一些花草,他们可以随便读书,谈天,或做其它他们所愿做的事,没有人干扰,所有床铺被褥、衣服用品、书籍报刊、文具纸张以及丰盛的三餐茶饭,应有尽有,都是免费招待,她自己说,在上海时的生活从来没有这样舒服过。”这个地方,丁玲说是王公馆,有一很巍峨但并不辉煌的大门,但究竟在南京何地?丁玲没有说,丁玲在《魍魉世界》中提到的印象深刻的是明瓦廊、螺丝转弯、苜蓿园等地。据说,由于后来丁玲母亲和儿子蒋祖林从湖南赶来,经同意,他们搬到明瓦廊新居,每月给100元生活费,但仍没有人身自由。明瓦廊的主人姓曹,姑且叫做曹公馆。丁玲在明瓦廊的邻居,居然是姚篷子,这让丁玲“喜出望外”。此时的冯达被要求到一个翻译机关翻译一些资料,月薪60元,以补家用。丁玲在住到明瓦廊之前,一度被羁押到浙江莫干山,1934年9月底,丁玲生下女儿蒋祖慧。此时,冯达被查出已是三期肺病,只能卧床休息。冯达不能上班,而治病又得花钱,加上还有一双儿女,一家人生活陷入窘境。事实上,丁玲也有意让特务们知道她在病人叫、婴儿哭的狼狈生活中,成了一个普通妇女。她借口冯达的病需要新鲜空气,通过在北京相识的左恭介绍,搬到了中山门外的苜蓿园居住,这里带有篱笆的五间茅屋地处荒郊,犹如隐居,姚篷子仍旧与丁玲一家同住。

长时期的囚禁,对丁玲的监视,逐步放松。徐恩曾回忆说:“……1935年春天,她生了一个女儿。这时她的丈夫已患了肺结核病,不能起床……我(徐)仍常去看她,但发觉她的情绪一天天地消沉了。有一次我去看她,在谈笑中,她很随便地谈到在北平的景物,言下之意很有欣慕之情,我明白她的意思,于是鼓励她去玩一次,结果她去玩了一个月才回来。秋天到了,有一天,她买了些糖果、饼干到我家里送给我的孩子,对我说她身体有病,要到上海找个日本医生诊治,我同意了。第二天,她就舍弃了病倒已两年的丈夫,只身去上海,以后就不再回来。后来听说她转到了西安。”

丁玲在南京幽禁期间,一直有逃离的打算,冯达岂能不知?丁玲在南京期间,接触过张道藩、顾顺章,也去过邵元冲家找过张天翼,但丁玲以为邵元冲是张天翼的姑父,实际上,邵是张天翼的堂姐夫,张天翼另外两个堂姐夫是蒋作宾、竺可桢。丁玲当时去找张天翼的地方,很可能是童家巷。住在娃娃桥的方令孺也多次去看过丁玲。丁玲离开南京时,虽对冯达不存一丝留恋,但还是留下一些钱,仍希望因病卧床的他早回广州老家为好。1938年,丁玲在西安曾收到冯达从广州寄到西安八路军办事处转交的一封信,信中说广州沦陷在即,他要到香港去,希望丁玲能为他介绍几位在港的文化界朋友。丁玲当时将此信交给办事处主任林伯渠看过,没有给予复信。其实,冯达后来去了重庆,并与一位广东女子结婚,生了两个女儿,解放后,他曾与两个女儿在美国生活了一个时期。

徐恩曾在回忆中也说到丁玲那次北上京城,其实是丁玲想借此找到与党联系的一次尝试。他住在李达王会晤夫妇家,后又拜望了当年在上海慕尔鸣路和瞿秋白夫妇同住一幢楼的王一知。通过王一知,丁玲拜访了与鲁迅有密切往来的《铁流》译者曹靖华,并商定由曹写信给鲁迅求援。丁玲从北京回到南京苜蓿园一个星期后,有一天,张天翼突然来造访与丁玲比邻而居的姚蓬子。在与姚谈话时,张天翼瞅准机会塞给丁玲一个纸团,丁玲急忙带回房内展开一看,上面写着:“知你急于回来,现派张去接你,可与他商量。”字纸虽没有具名,可丁玲一眼就能看出这熟悉的笔墨出自冯雪峰之手。

由张天翼侄女陪同,丁玲离开南京,到了上海,被安排到西藏路一品香旅馆,为远行延安做准备。一天,雪峰带来宋庆龄听说丁玲逃离南京要赴延安而转送过来的350块大洋,这使丁玲受到莫大的鼓舞。1936年9月,在聂绀弩陪同下,丁玲到了西安,滞留一段时间后,于11月又奔赴延安。

再说冯达,他在美国生活一段时间后,只身回到台北,在郊区“花园新城”独居。他临近山地排湾的居所,面对清溪,绿树葱郁。周围的邻居说他是一位与世无争,对人和和气气的好老头。他自己说:“大概是泥土的气味把我留住了吧!”他后来从香港购到丁玲的回忆录,看后说:“写的完全是事实。”一位他楼下常来照顾他的基督徒说,在冯达去逝半年前,他还在她送饭要离开时叫住她:“你要听我讲我恋爱的故事么?”1990年8月24日,冯达离开人世。他在给友人的手迹中写有:“俗语说‘人生如梦’。我确实相信有一天我可以在冰之墓前献上鲜花礼拜,她实在是伟大得很”。

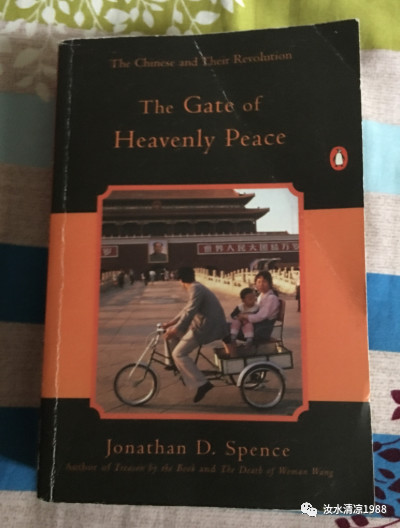

史景迁的《天安门》,没有冗长资料的引用,没有烦琐的经籍考证,作者将他所知道的史料烂熟于胸,以最平实、生动的语言将自己的见解阐述出来。作者生动别致地介绍了自近代以来中国知识分子对中国改良和革命的积极推进,并着重研究了康有为、鲁迅和丁玲,他虽然以为丁玲是出生在1905年,但在《早叫了的春》与《告别美丽的一切》等章节中,还是提纲挈领地把丁玲作为中国知识分子的代表人物进行了生动描述。史景迁试图表述这样的思想:“在我考察的这些中国人身上,可以反复看到,明知政治行动充满危险却义无返顾,明知希望没有结果仍一如既往……他们表现出了非凡的生存能力和勇气。这也许有助于清楚我们西方主流意识中长期存在的关于中国人‘冷漠’、‘狭隘’的陈词滥调。” 丁玲在《魍魉世界》中,还提到在南京三年多的生活当中,在城北某地一个院落的小楼内住过,但具体名字记不得了。南大历史系教授韩文宁先生告诉我,听他父亲韩金鑑生前说,丁玲就在他家住过,韩金鑑先生当时是中央大学的教授。这个地点,就在蓁巷1号。

盖棺难以论定。丁玲在接到党组织对她的结论后说,我可以死了。此话意味深长。丁玲去世后不久,陈明曾在1986年10月11日偕丁玲秘书王增如探访过沈醉。谈到国民党特务抓捕丁玲一事,沈醉说:“丁玲同志未被杀害,绝不是因为她自首、叛变。她如果自首叛变,我们这些人不会不知道。她没被处死,完全是因为她的名望。”孙犁曾在丁玲去世后说过这样的话:一颗明亮的,曾经子夜高悬,几度隐现云端,多灾多难,与祖国的命运相伴随而终于不失其光辉的星,殒落了。风格卓异、不愿人云亦云的林贤治也说:一个具有巨大文学才能而为政治所吞噬的作家,一个忠实文学事业并为之苦苦挣扎的作家,一个未完成却受到意外打击而几近碎裂的作家。

蓁巷,看其名字,与荒蓁草木有关,不无繁茂葳蕤生机勃勃之意。蓁,从秦,而秦的古意,也有草木之义,据说又是春秋两字的合体,更有春秋交替,岁月相续之内涵。丁玲一生,庞杂而充实,可谓荆棘满途,并不仅仅是苜蓿摇曳,“螺丝转弯”而已,明瓦廊下,何曾有过欢愉敞亮?如今仍旧活跃在文坛且年逾八旬的王蒙,知人论世,颇为独到,他如是评价丁玲:她并非像某些人说的那样简单。在全国掀起张爱玲热的时候,我深深地为了人们没有纪念和谈论丁玲而悲伤而不平。我愿意愚蠢地和冒昧地以一个后辈作家和曾经是丁玲忠实读者的身份,怀着对天人相隔的一个大作家的难以释然的怀念和敬意,为丁玲长歌当哭。

据说,冯雪峰在1976初去世之时,丁玲还远在黄土高原的山西长治,自然无缘向冯雪峰做最后的告别,但冯雪峰在去世半年之后,还是有一简单追悼会,茅盾、叶圣陶、胡愈之等三百多人与会,这一会议,得到了姚文元的批准。姚文元在此会三个月后,就锒铛入狱成为阶下囚了。他是姚篷子的儿子。姚文元当年在南京黄发垂髫,牙牙学语,他是怎么称呼丁玲的呢?