百年巨匠高二适(十三)

□ 曹洋

四、文化救护③

第二,守护文化就是守护未来。

面对文化被摧残,尤其是青年人远离文化,高二适忧虑重重。他不仅痛心于当下,更担心未来。1976年元月15日,他在致学生信中说:

来函未询吾诗之内容,却自诩为某种高尚(定有许多字不识。其作者苦心告诫,更非所望矣)。此类青年胸无一句昔人之训诫,而妄自期许,不足多也。弟与人交处,均喜引之入道,最希冀其人能理解书理,而无如辄相左。吾土再卅年将人与禽兽几希矣。

在此,高二适引用孟子的话,如果我们的“青年胸无一句昔人之训诫,而妄自期许”,那么未来三十年 “人与禽兽几希矣”,则国无希望。如此骇人醒世之言,不是心怀千年忧的高二适是说不出的。但中国知识分子可贵之处,就是在最困难的境遇下,总以女娲补天的气概和精卫填海的精神,明知艰难,却文心浩荡,依然前行。

晚年的高夫子,为守护文化、守护未来,一方面致力于引领后学复兴文艺,另一方面以学术为公器,勿使之延误后学。诚如此信中所言,高二适与人交往,尤其是年轻人“均喜引之入道”,此道不仅仅是四十年前的人生三道,还有求学之道,求艺之道。他认真细致,不求回报,一生视书如命。每次藏书散失,高二适都要大病一场,但只要是后学想学习,他就会毫不迟疑地赠送。湖州费在山想求学,古籍、字帖难得,高夫子回答:

鄙他日定奉赠足下所能读之古籍,学问系天下事,不必少数人之珍秘耳。

在高夫子看来,“学问系天下大事”,是公器,书籍当为共享,这是何等胸襟。他寄希望于后学,总是勉励他们奋发学习。他托一解放军朋友携《淳化阁帖》及《刘禹锡集》共14册,至湖州赠予费在山。

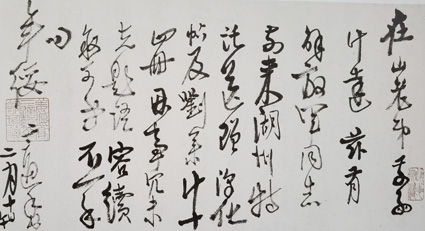

高二适致费在山信札

1973年8月2日,他致信费在山:

南北各省,吾友朋均文墨中人,廿年来凋零殆尽。今日而言书艺,不得不寄望于君等矣。以君八行言,尚能入眼。即遣词时有不顺处,此须多读点有用之书。

1973年8月2日午后,致信在云南省工交展览馆工作的张诚:

凡属青年一代,均有责任兴复文艺也。

高二适致张诚信札墨迹

1974年10月11日,致函张尔宾:

尔宾契友,来函很爱看,一片热忱,时在余心目中。我常悯来者之失学,有时亦徇人之请,致使朋辈间持论不能相同。昔贤有挽狂澜障百川之事,我今谁可为者?

1974年11月2日,为费在山讲《永州崔中丞万石亭记》,是为讲疏第七。随信云:

惟今天下无读书种子,则一可嗟事也。

1975年秋末,徐纯原索先生书杨凝式《步虚词第一章至第七章》,跋曰:

此纸将尽。吾方欲举人,纯原见而爱之。吾在宁以书艺昌,原辄就问难,此可嘉也,遂用题字为赠。

高夫子以天降大任于身的责任感,“挽狂澜障百川之事,我今谁可为者”?以舍我其谁的精神,倾力引导青年肩负“兴复文艺”的重任。尽管高夫子身体境况日下,但后学只要来问学,他必认真答之。湖州费在山路途遥远,不能当面求学,高夫子就用书信的方式,详细讲解柳宗元散文十余篇。

学术是文化的重要组成部分,而且涉及思想哲学的核心。高二适研究它,并以此为大业,除了自身的笃嗜,更有认识上的高度。他认为学术是公器,关乎后学,关乎文化传承,关乎未来,由是必须严谨,必须审慎。因此有人站出来否定《兰亭序》,他从文化从学术角度反驳之,以正视听。当他的恩师也是贵人章士钊研究柳宗元出现了一些错误时,他同样站出来纠正。

1974年9月26日夜,他致信费在山:

《柳集》中华印本之误,吾今抄出数则(尚有最重要修正,恕不能一一指出)。章老《指要》舛误,尤不胜屈指。如中华或京沪出版经纪人有意,不妨由老弟转抄示之,此天下之公也。

……

一、可告中华局:《柳河东集》廖注及句绝,我有斠校一书,可补正廖莹中之不是处。

二、《柳文指要》,我亦有百十余条。可改正《指要》之疏陋。如在今之出版界言之,均属出版之当视为急务者也。

1973年2月25日,先生致信费在山:

陆平原帖为宣和内府旧藏(古人书迹不当论伪不伪,此等亦无烦考证,今之托名考古,均非有实学者,徒为误天下苍生耳),与曹子建《鹞雀赋》似是后贤摹勒,书法在真赏,何言代表之作与否耶?

高二适为什么一而再,再而三要纠正章士钊的错误并公布于世,其“苦心”是我们所做的学术,均是“天下之公”,必须做实做透,必须严谨治学,必须遵循学术、艺术的自身规律,否则会“误天下苍生”,误国误民。