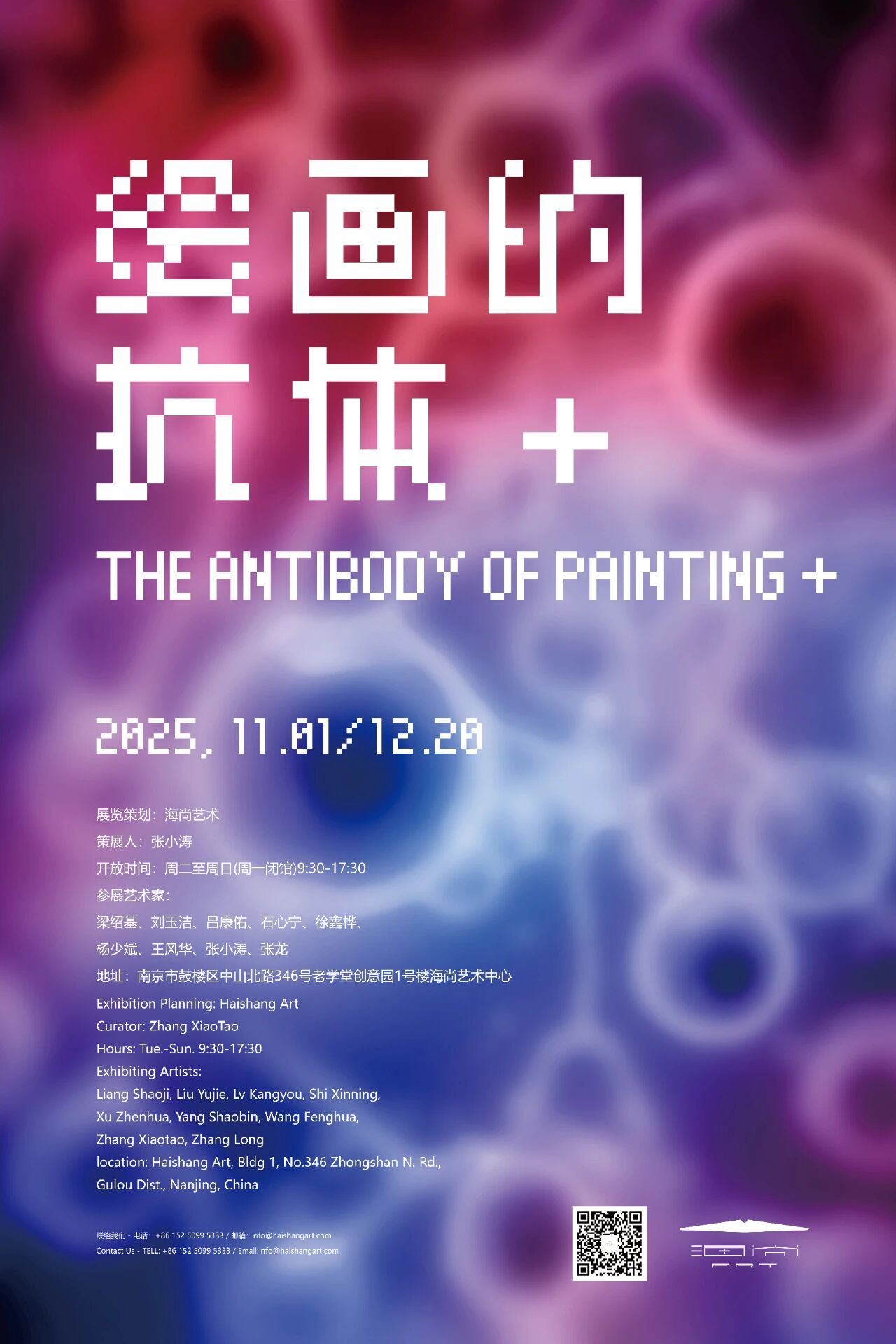

绘画的抗体+

The Antibody of Painting+

展览策划 | 海尚艺术

Exhibition Planning| HaiShang ART

策展人 | 张小涛

Curator | Zhang XiaoTao

展期|Duration

2025.11.1 - 12.20

开幕|Opening

2023.11.1 (周六 Sut.) 15:30

开放时间 | Hours

周二至周日(周一闭馆) Tue.-Sun. 9:30-17:30

地点|Location

南京市鼓楼区中山北路346号老学堂创意园1号楼海尚艺术中心

进入新世纪,绘画这门古老的艺术,如何在纷繁的当代语境中重获新生?

它并未消亡,而是在一场跨界的“基因重组”中,孕育出全新的“抗体”。本次展览聚焦的,正是这场静默而深刻的蜕变——“绘画的抗体+”。

海尚艺术中心将于11月1日下午3点半邀请了九位极具代表性的艺术家,呈现新绘画如何吸收其他学科的养分,完成观念与语言的自我更新。他们的作品,正是穿越当代艺术迷局的珍贵样本,指向绘画在今天的全新价值与无限可能。

本次展览由张小涛策展,展出梁绍基、刘玉洁、吕康佑、石心宁、徐鑫桦、杨少斌、王风华、张小涛、张龙九位艺术家的艺术作品。

【展览前言】

“绘画的抗体+”是指2000年以来的新绘画的跨学科、跨媒介的融合,产生了新的“抗体基因”,从而蜕变的观念性绘画。本次展览邀请了九位在新绘画领域具有代表性和创新性的艺术家,用不同的个案来讨论新绘画的观念与语言的蜕变,呈现他们在今天当代艺术困境中的价值和意义。

“抗体”是当身体遇到一种病原体的入侵,产生一种免疫力,从而激活相应的B细胞,开始大量增殖分化,这也是抗体的“生产工厂”,从而产生特异性抗体。这九位艺术家共同的一个特点:他们的绘画是观念的实践,不再是单一的绘画本体语言,绘画边界得以延展。其课题与社会学现场与历史文献、生物基因、考古学、互联网事件等交叉,从摄影、录像、数字艺术、游戏、装置等媒介实验中获得的某种异质成分,从而产生的某种新的语言和方法,不再是90年代以来的充满了政治化与符号化的潮流性的中国当代“绘画”样式,“绘画”不再是“绘画”,“绘画”作为实践,“绘画”成为了行动与书写,一切充满了未知与变动。此刻绘画不再是经典与主流的当代艺术,而是与其他媒介产生了深入的互动与关联,异质性成为了观念的一部分,这是一个重要的变化,艺术家成为“图像生产者”,而不是符号化的重复,每一件作品都在未知的变动之中,语言作为观念的症候,艺术家们试图突破以往的经验和方法。AI时代科技艺术突飞猛进,绘画的处境变得尴尬起来,我们可以从这些艺术家跨领域的合作中去发现作品背后的观念逻辑与图像谱系,以及语言的嬗变过程,如何用自己的思考与行动来积极回应巨变的人工智能时代。

张小涛

2025年10月5日于米兰机场

【关于艺术家】

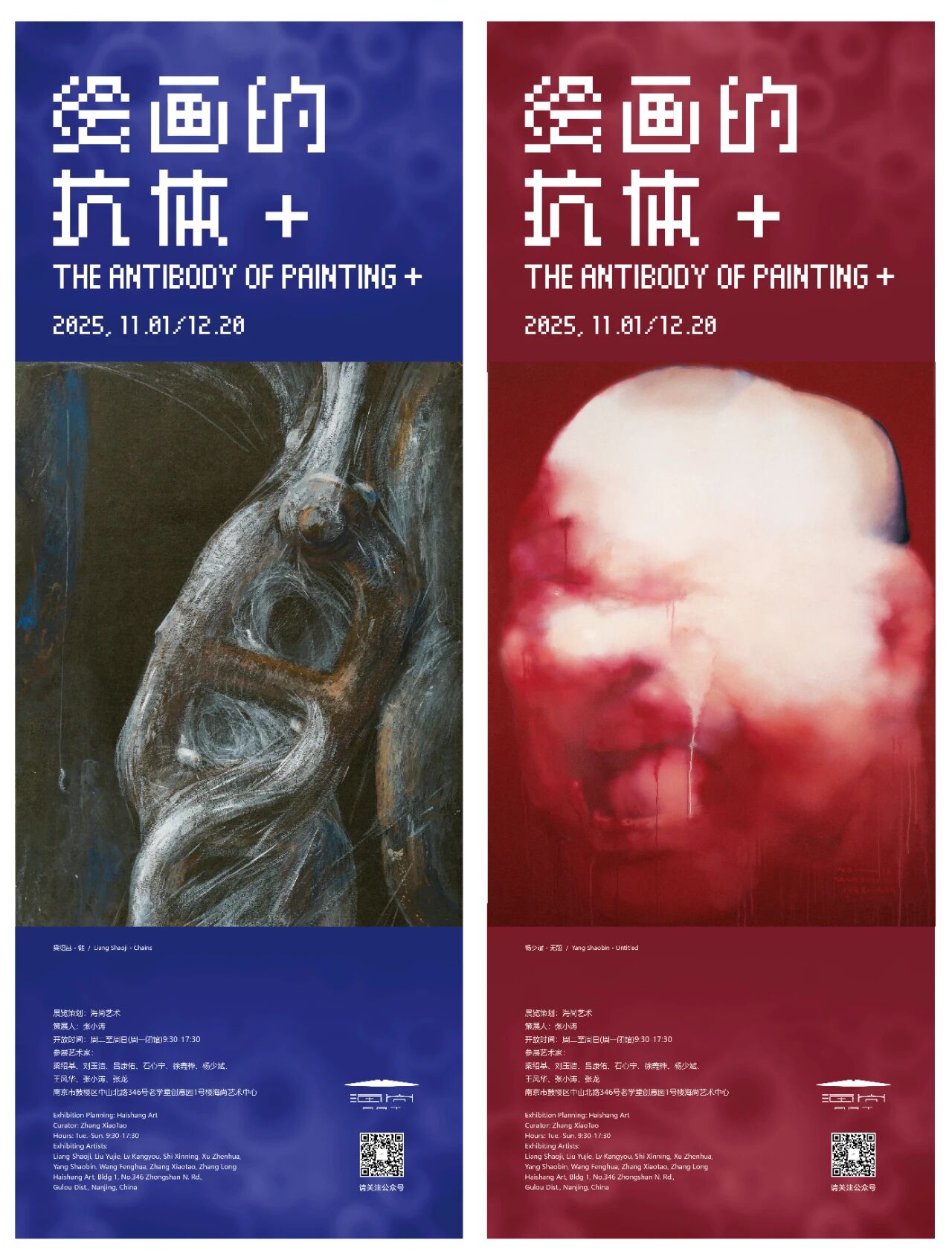

梁绍基丨Liang ShaoJi

梁绍基,1945年出生于上海。20世纪80年代后期在中国美术学院师从万曼(Maryn Varbanov)研究软雕塑,之后开始进行养蚕艺术实验。近四十年来,梁绍基潜心在艺术与生物学,装置与雕塑、新媒体、行为的临界点上进行探索,创造了以蚕的生命历程为媒介、以与自然互动为特征、以时间、生命为核心的“自然系列”。他的作品充满冥想、哲思和诗性,并成为虚透丝迹的内美。

每条蚕能吐丝千米,它象征着一种维度,时间的维度,空间的维度,生命的维度,测量的维度。当温暖柔和又纤细的蚕丝绞结在烧焦的铜丝,沉甸甸的锈迹斑斑的铁链,沾满油污的金属刨花,冰冷而锋利的玻璃碎片及流淌着湿汗的人体,形形色色的电脑芯片和碳化如铁的古木时,无论在视觉上或心理上都给人以强烈的震撼,这种震撼是“度测”的冲击波的回荡。世上的生灵都在荒唐的无法平息的矛盾中寻觅着自己的生存空间,生命的不易不仅来自自然,而且来自人为。而象征生命的蚕丝柔弱欲断又似断非断,显示了顽强生命意志,百折不挠的生命信念和以柔克刚的能耐及绵绵蚕丝伸延永无止境的生命关联。

梁绍基自述

作品展示

《玄》,装置,122(H)×244cm,2023

《链》,纸卡上丙烯,77(H)×53cm,2015

杨少斌丨Yang ShaoBin

杨少斌,1963年生于河北省唐山市,1983年毕业于河北轻工业学校美术系,1991年迁入北京圆明园画家村,1995年迁入北京通县小堡村,2000年获当代中国艺术奖。

杨少斌是1990年代涌现出来的几位具有标志性的当代中国艺术家之一,在圆明园,他与方力钧等艺术家一起开始了当时引起社会广泛关注的创作,这个被命名为“玩世写实”与“政治波普”的艺术创作潮流,是当时最有影响力的中国艺术现象。两年以后,杨少斌开始选择创造个人独有的视觉语言的探索,并很快显出了他独立的判断力,而且一直体现在他后来所描绘的人物和现实中;在他设定的特定语境中,艺术家永远是面对着时代的底部,面对着无聊却又残酷阴郁的现实。

这些作品以占领华尔街运动为背景,表达了一种不确定性的感觉。作品没有直接表达这个运动的现场,以主观的态度处理成负片的效果,呈现了一种时空压缩、形象重叠、相互浸透、色彩简化的模糊画面和政治的诡异深不可测。超现实和现实转换并存,实指的问题是人在国家机器面前的弱小与卑微,卓别林在电影中的形象代表了这种弱小与卑微。

作品也涉及到了被恐怖袭击的巴黎Le Bataclan 剧场事件,创作中没有直接表达这一事件的残酷,作品传达的气氛是朦胧和扑朔迷离的让人沉思。

图像的爆炸和物质世界的瞬息万变带来的形象记忆的模糊性和绘画的虚焦图像时代,与古典主义的焦点透视绘画的清晰,细腻绝然不同。作品呈现的是一种时空压缩形象重叠,色彩简化的模糊画面,其表达的含义与情绪含糊不清,模棱两可。套索的运用暗示了无立场的形式感,可以任意切割画面的每个部分,是冷漠没有感情的工具,也像侦破案件需要的线索。

回顾二十多年的工作直到“蓝屋”为止,基本保持了直接表达的观念,反映诸多社会问题——暴力、政治、煤矿、气候和人的生存处境。“蓝屋”之后开始新的思考和尝试。作品的基础虽然来自某个事件或历史,工作时并没有强调事件本身的重要性,我的兴趣更多关心作品的美感及形式,画面出现了表达的不确定性,让记忆模糊不定,朦胧、相互叠加浸透、扑朔迷离。电脑切图用的工具放在画面中作为形式至关重要,也像侦破需要的线索,蓝色如丝绒般的华丽深邃。

杨少斌自述

作品展示

《我是我的工具-华尔街》,布上油彩,240(H)×320cm,2012

《无题》,布上油彩,230(H)×180cm,1998-1999

石心宁丨Shi XinNing

石心宁,1969年生于辽宁营口,现生活工作于北京、洛杉矶。

“这种差异的、荒谬影像的臆造能更深入地揭示一种荒谬,或者一种类似于真理的东西,这在每个人的眼中都会有不同的解释”。

—石心宁自述

石心宁作品的图像基本上都是根据国内外历史、新闻图片和一些艺术家的经典代表作等资料,在搜集、研究、挪用的基础上“捏造、篡改与重构”出来的,具有明显的政治性、社会性和意识形态化特征。这种创作观念和方式来自他对以往经典图像所形成的认知方式和叙事规则及价值判断的反拨,是在“互为图像”的对比与冲突的关系上,强调对原本图像价值和意义的颠覆与拆解。换言之,他的创作是使用了后现代主义的方法,试图消除原本与摹本、表层与深层、真实与非真实之间关系的阐释模式,从中可以看到一种对历史图片、新闻摄影与大师代表作品图像的抽离、替换、重构,使历史、记忆的诗意和中国社会现实状态混杂在一起——一种超摹本拼贴的戏仿效果。

这种在经典内部篡改经典的方式,揭示了惯常认知模式的局限性,而对以往图像的单一表述提出了挑战,使这些耳熟能详的图像所提供的历史真实变得短暂而不可靠,从而在忍俊不禁的荒诞与幽默中,获得耐人寻味的寓意。而这些图像资源都是伴随着石心宁成长的视觉记忆,所以与其说他是在臆造图像,不如说是在清理他过往的视觉记忆与经验,而这种记忆与经验在中国不仅是个人的,同时也是我们集体共同的。所以,能够引起我们对应现实隐喻的共鸣,也能在反讽的意味中获得犯忌般的快感。

节选冯博一《移植的挪用与置换的篡改——关于石心宁的绘画艺术》部分

作品展示

《表演》,布面油画,250x193 cm,2010

《20世纪的奇迹》, 布面油画,250(H) x 200cm,2002

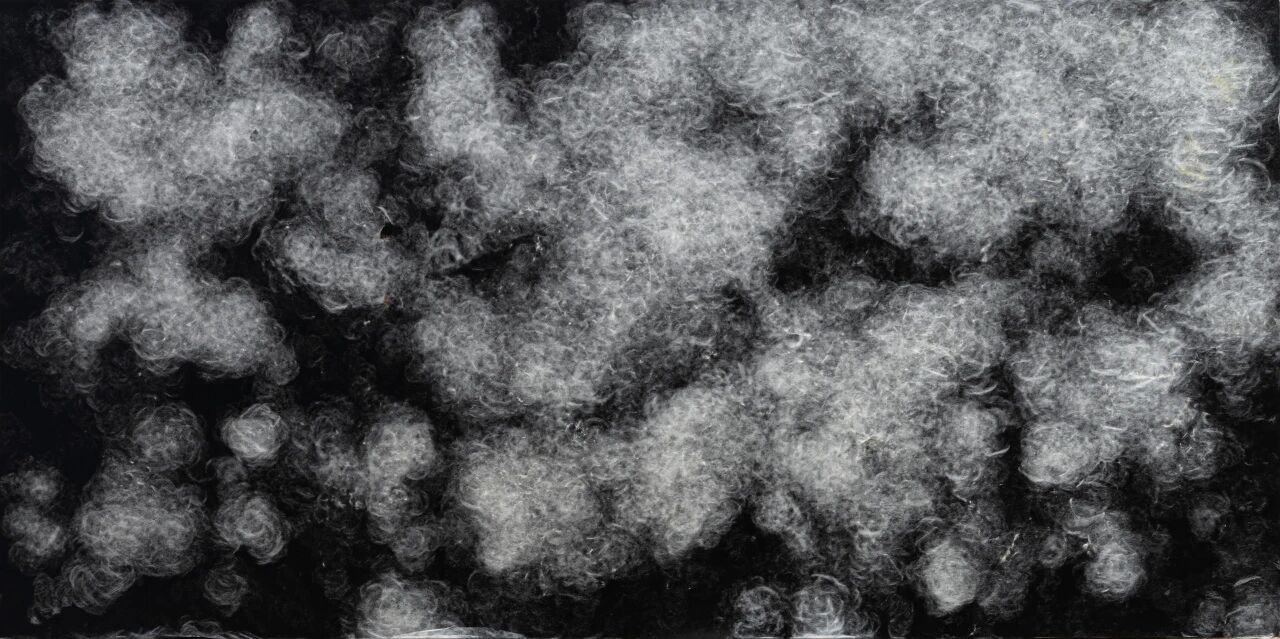

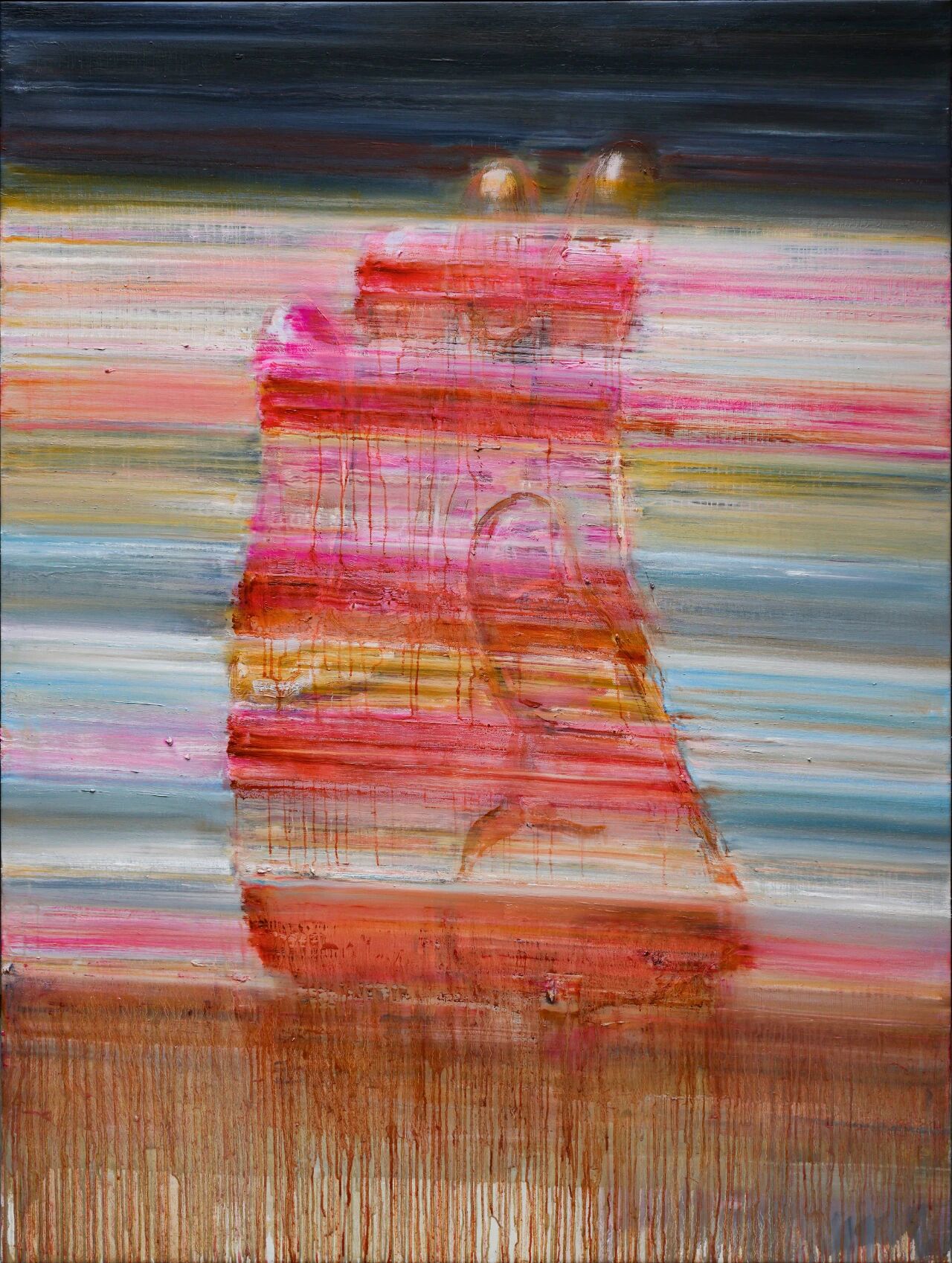

张小涛丨Zhang XiaoTao

张小涛,1970年生于中国重庆,1996年毕业于四川美术学院油画系,2016年博士毕业于中央美术学院,香港城市大学客座教授,西财天府学院教授,现工作生活于北京与成都。

张小涛一直活跃于国际当代艺术的前沿,其创作覆盖绘画与数字动画两个领域,在传统媒介与技术实验之间不断拓展图像语言的边界。

他的作品在“视觉美学”与“观念逻辑”之间构建出一种兼具冲突性与抚慰性的图像系统。他以独特的视觉节奏描绘后工业化都市的残骸、昆虫群落的生存逻辑,以及岁月侵蚀下的宗教图像,通过跨文化符号、东西方图式语言的交织与碰撞,完成了对当代精神状态的深层书写。张小涛作中始终保持对现实世界的敏锐感知,他的作品既富于哲学思辨,又承载着情感重量——在温柔与残酷、历史与当下之间,形成一种极具张力的艺术表达。这种个人经验与集体意识的交融,使其创作获得了学界与国际展览体系的持续关注。

作品展示

《消失的痕迹 2号》,200x150cm,亚麻油彩,2021-2024

《燃烧的尘埃》,亚麻油彩,300(H)x200cm 2021-2024

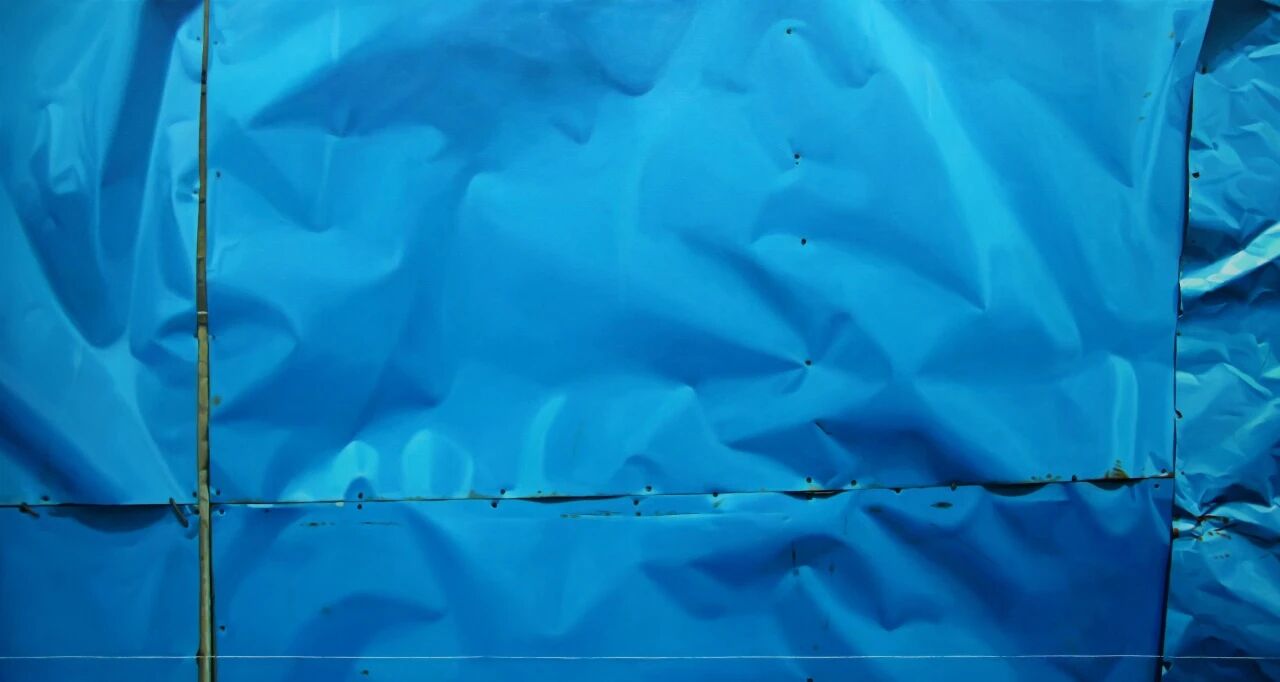

王风华丨Wang FengHua

王风华,生于陕西,毕业于西安美术学院油画系,现任西安美术学院副教授,生活工作于西安。

多年来,王风华将自己对外部世界的观察呈现于那些拥有着惊人细节的画作之中。2015年之前,“表面”一直是他的缪斯,特别是在城市环境中,这里无数的现代建筑有着以玻璃和钢筋立面构成的反光肌肤。但这个选题并非一种简单的应用机制以证明他超凡脱俗、令人印象深刻的绘画技巧。王风华能够将幻觉完美化,并能像比利时艺术家雷内·马格利特(René Magritte, 1889-1967)那样轻松利用这种技巧。马格利特曾画出过一个完美烟斗,然后用同样完美干净的书法在其下方缮写“这不是一只烟斗。”他是对的,他的画作只不过是一件物品的图像,是一位艺术家的作品,因此,一个人对什么是烟斗的理解通过艺术得到了阐释。在马格利特的引导下,王风华一直试图让我们明白,他是在通过个人理解的棱镜描绘和再制一件事物。

这些作品表面的细节和质感依然非常照片化。然而,细密编织的笔触和轻轻涂抹的色彩密集到一种令人几近到达幽闭恐怖症的状态,一股隐秘的活力和兴奋感流遍画面。王风华对技术灵敏度的痴迷已经到达一种全新的强度。这些画作在暗示一种令人畏惧的空间,它所掩藏的远胜于它所揭露的,但这些灌木没有成为阻挡艺术家道路的屏障,而是呈现为一种保护性的防护围栏,将外部的东西隔绝在外。用艺术家自己的话来说,这种绘画模式表现的是一种舒适地带与安全港湾集于一体的状态。

凯伦·史密斯

作品展示

《夜隔离NO.3》,金属、布面油彩,120×230cm,2014

《蓝色隔离N0.25 》,布面油画 120(H)x230cm ,2013年

张龙丨Zhang Long

张龙,艺术家、教师,四川美术学院艺术硕士学位、作品多次参与国内外展览并获奖。

《循环》个体在“无限的轮回”中沉浮,被“业力”牵引幻象隐喻“无我”。在生命与世界的宏大共振中,“我”是瞬息生灭的聚合,于迷离的梦境中叩问存在。

张龙创作手记

作品展示

《循环》,布面油画,150×120cm,2025

徐鑫桦丨Xu XinHua

徐鑫桦,博士,任教于中国美术学院。

徐鑫桦老师的《生命博物馆:天台山》,这件作品的创作源于老家天台山山上一棵“病树”的消逝与重生。他以画笔为解剖刀,将树木凋零过程转化为“生命肖像”:叶片三日落尽、枝丫逐月枯折、躯干逐年坍塌,却在废墟上萌发出新绿。这一过程暗合天台山国清寺“天道轮回”的禅意,成为对大自然“自我修复能力”的深情致敬。他坦言,持续创作的动力源于对“消逝与重生”的震撼——当旧生命化作养分滋养新绿,艺术便成为记录自然韧性的视觉诗篇。

作品展示

《生命博物馆:天台山(山)》,松树灰烬、纸本,152x106cm,2025

《生命博物馆:天台山(残松)》,松树残片、玻璃,54(H)x35x7(cm),2025

刘玉洁丨Liu YuJie

刘玉洁,1984 生于重庆大足,2006 毕业于四川美术学院油画系,获学士学位,2009 毕业于四川美术学院油画系,获硕士学位,现工作生活于北京。

瀑布于我,从来不只是水流。它是悬垂的光,是空间里垂直落下的时间。当我用直线与几何结构勾勒瀑布时,线条便成了精神的刻度——它们切割画面,又串联起平面与装置之间的裂隙。我曾以为绘画是平面的囚徒,直到装置将画布折叠成空间,让瀑布从绢本中倾泻而出,在真实与虚构的交界处形成新的叙事。

建筑是光的容器。我曾经身临其境感受过朗香教堂中光线与建筑空间的交织,在教堂里,柯布西耶用混凝土驯服了光线,那些从高窗坠入的光束,与瀑布何其相似?水雾折射虹彩,教堂的彩玻璃溶解晨曦,两者都在坠落中完成升华。

瀑布的水声轰鸣,却让我听见一种寂静的尊严。于是瀑布成了我的宗教。它不同于海平面吞噬一切的黑暗,而是以垂直的轨迹将生命引向“崇高的消散”。藤村操的遗书写满存在的诘问;但我的瀑布只关乎光的重生。当《白光穿过白色》中的荧光色块在铝板上流淌,它既是Dan Flavin的冷光,也是东方山水里“离形得似”的诠释。

装置是我为空间注入的呼吸。在《交替之形》里,画框的层叠制造纵深,让瀑布从二维平面挣脱,形成多重视觉的甬道。当我们穿行时,身体切割光线,影子与画中几何线条交融。水从岩顶坠落,蒸腾为云,再凝成雨回归山巅。装置中的瀑布,便是将循环的宿命凝固成一次瞬息的仪式。

刘玉洁创作手记

作品展示

《瀑布图》,布面油画、木箱,100(H)X58x10cm,2025

吕康佑丨Lv KangYou

吕康佑,2016年毕业于意大利威尼斯美术学院绘画系,获硕士学位。在校期间学习意大利古典木板坦培拉技法等课程,并结合中国水墨等综合材料,寻找属于自己的当代抽象绘画语言,其作品参加意大利、法国、匈牙利等国家画展,多幅作品留校。回国后举办个人画展,多次参加群展,作品被机构和个人收藏。现任教于西南财经大学天府学院艺术与传媒学院;个人艺术工作室于成都蓝顶艺术区。

在许多舞者选拔中,身体的疤痕几乎是无法被接受的缺陷,市面上也有各种各样销量不低的遮瑕类产品顺应遮蔽伤痕的需求。不管是肉身的伤痕还是精神的创伤,在传统的认知中都是不完美、需要被隐藏的部分。而在吕康佑的作品中,舞者烧伤的疤痕不仅未被遮掩,反而成为画面中的焦点。墨色的身体与红色的伤痕形成对抗,舞者的肢体自由且舒展,一种柔软与坚韧并存的力量在画面中迸发。伤痕没有摧毁她,反而使舞者内在的情绪力量外显。吕康佑的作品选择传统水墨作为媒介,借助墨汁自然的扩散与浸染效果,使画面中的伤痕带着一种流动鲜活的触感。在这一系列中,水墨的沉稳与灵动的姿态塑造出一种独特的生命活力,人体也不再是单纯的审美对象,而是一种复杂的有机体,承载着生命的无限可能。

吕康佑最初的艺术创作灵感来源于留学威尼斯时的海洋,水是其中绝对的主角。她对柔软流动的、透明的水性综合材料有着天生的敏感度。其作品试图以个人经历相关的符号化细节来体现大自然孕育规律的原始美,探索女性通过身体孕育作为感情传递的载体,使亲情、爱情得以不断地轮回往复。通过对人体原始性的思考,转向关注人的内部情感。人体既是空间的存在,又构成空间,既是感知中的对象,也是感知中的未知。作品中纸本的切割、叠透、拼贴与重组;绢本材料的运用与透明媒介的罩染;细小的镂空排列及一片片散开的墨痕印记,如时光穿插交错,让画中的人体不仅仅是现实世界的镜面表达,更多的是向我们缓缓地讲述生命的美丽与伟大。

作品展示

《独舞》×5,纸本水墨48×94cm,2021

《达娜厄的金色伤痕》,纸上水墨综合, 110x110cm, 2018