小小的一栋洋楼,坐落在喧闹的南通老城区中,在层层紫藤的怀抱里,独守着属于自己的安宁。作为张謇在南通的第一套住宅,这幢建于1916年的洋房可谓是亲眼见证了晚年的张謇在教育上付出的无数心血。那么,张謇在教育方面到底做了哪些壮举呢?

和同时代的人一样,张謇很看好大学教育。虽然没有亲自带过学生,但是他草拟了《京师大学堂办法》,还参与了不少大学的创办,像上海的复旦,同济;南京的南大,南师大;扬州的扬大;还有江西景德镇的陶瓷大学。虽然比不上同时代的蔡元培,严修那样事无巨细亲力亲为,但是张謇他毕竟是一个企业家,还得忙自己纱厂的生意。能花这么多心思在大学教育上,可以说是很了不起了。

但是,和同时代的人不同的是,张謇在致力于大学教育的同时,把更多的精力放在了广大民众身上。首先,张謇特别注重发展职业教育。这是有原因的。一来,张謇创办的各类工厂都急需专业人才,而自主培养无疑是最稳定,最省钱的办法;再者,他认为职业教育可以让民众拥有一技之长,从而可以自食其力。而在怎么办这件事上,张謇可谓颇有想法,他特别注重课程的设置。他认为“夫课程之订定,既须适应世界大势之潮流,必须顾及本国之情势”。不仅积极学习外国的优秀办学经验,有时还会亲自操刀。像他为了纺院的学生毕业后更好的走向社会,专门设立了工业经济,工厂管理,工厂设计,工厂建筑等课程;此外,张謇还很注重课堂实践。像他规定商业院 “凡毕业生,春季实习及旅行参观实业发达区域工厂、公司、学校等以资借鉴。” 再如女工传习所,设立绣织局搞起了产学研相结合的方式,不仅通过售卖绣品获得利润,还能通过市场反馈检测教学成果,从而及时调整教学模式。这是非常有利于女子刺绣人才的成长的。这些职业教育的对象,大都是普通人家。他们没有能力上大学,但又非常希望通过知识来改善现状。张謇所创办的这些专科学校,于当时的民国命运 的改变而言或许没什么大用;但于他们,却是改变命运的唯一方法。

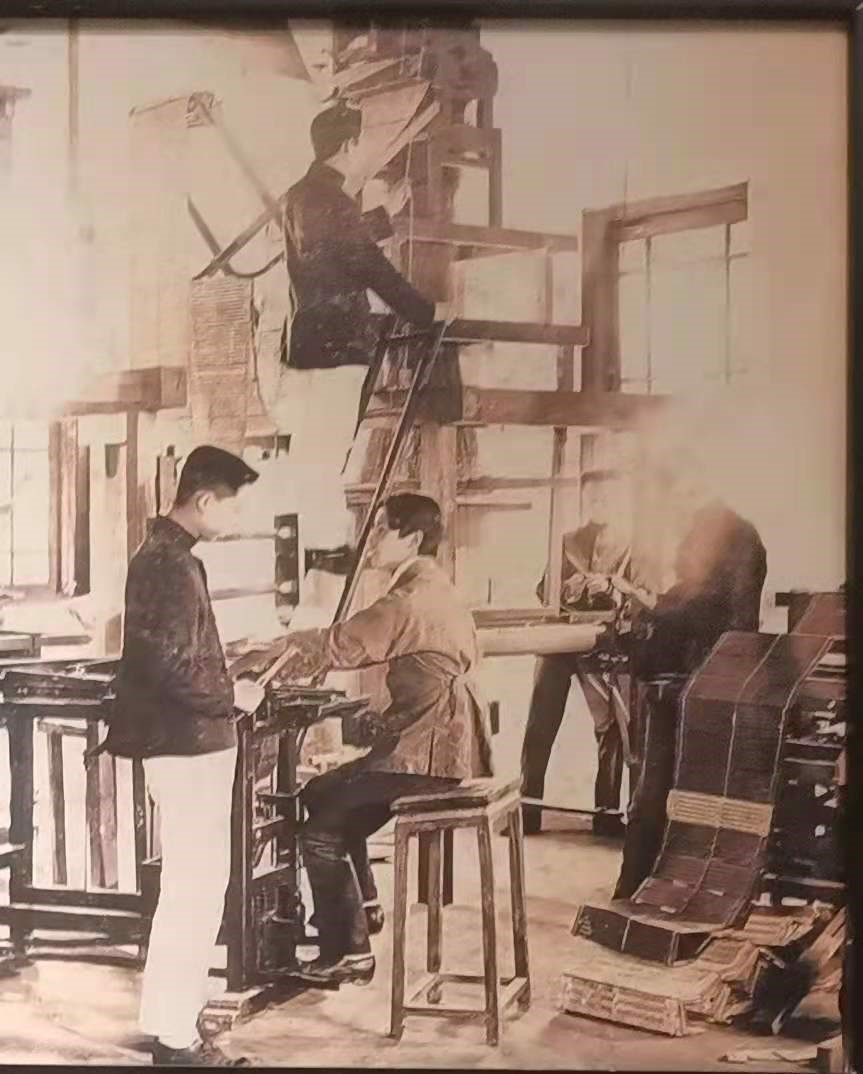

纺织学院学生实习织布

女工传习所合影

其次是师范教育和基础教育。张謇认为如果把整个教育事业比作一条河的话,基础教育就是这条河的源头,而师范则是疏通这条河的工具。所以他特别注重师范教育, 并于1902年创建了我国第一所师范学校——通州师范学校。不仅亲自为学校选址,请老师,任校长,提校训。更是发出了“家可毁,不可败师范”的名言;为了筹集学校的办学经费,他除了拿大生纱厂的分红和自己的存款维持,还特意送给了学校自己新盈利的通海垦牧公司的450股作为校产;为了学生们更好的学习,专门设立南通博物苑供学生们上博物课,建了附属小学以便他们实习……张謇当时肯定没想到,自己当年精心打造的师范不仅于当时培养出了像孙支厦这样优秀的毕业生,时至今日依旧发挥着能量。虽然历经沧桑,但还是以南通高等师范学校的身份为社会输送了一批又一批优秀的老师,教育了无数学子。俗话说的好“前人栽树,后人乘凉”。南通基础教育搞得有声有色,和张謇当年在师范上的布局密不可分。

至于基础教育,张謇也是非常重视的。在仔细考察过日本的学校后,张謇以此为蓝本,在南通开始大展身手——除了出资建立多所幼儿园培养孩子的想象力,动手能力外;张謇还规定每16里就要建一所小学以便学生就近入学;建立五属公立中学让学生可以进一步深造……不知不觉间,这些学校累计下来竟有几百间。历经百年时光的洗礼,有的重组,有的搬迁,有的改名,有的撤销。留存至今的着实算不上多,但都颇有建树。像实业公立小学校,如今已是港闸区的老牌小学,师资力量雄厚;像建于1919年的敬儒高等小学,几经辗转,如今改了名叫二中,培养起高中生来;再比如五属公立,也就是现在的通中,早就成了南通市区最好的高中,每年都要出几个清华北大的学生来。这些学校的存在,切切实实为南通培育出了一批批快乐的小朋友,一批批讲卫生的好孩子,一批批满怀希望的中学生。张謇早已逝去,可他的壮举却依旧守护着南通百姓。也难怪人们直到今天依旧会怀念他。

第二幼稚园的孩子在做游戏

更难得可贵的是,张謇对特殊教育也有所涉及。他于1916年创办狼山盲哑学校,还在博物苑设立盲哑师范科。通过对残疾人的培训来帮助他们自食其力。他甚至还试图改造妓女和犯人,办起了新式监狱,监狱传习所和妓女济良所来让他们成为对社会有用的人。想想他那时已是一个风烛残年的老人,本应窝在濠南别墅里颐养天年,却不顾自身辛劳,东奔西走,为了教育事业不辞辛劳。这份毅力,这份决心,着实令人钦佩。

总而言之,张謇在不知不觉间为南通规划了一整套完整的现代教育体系,教育了无数青年。他朋友创办的那些大学里,出来了一批批响当当的人物,那些朋友也因此名满天下;而张謇手底下出来的,是一批批优秀的老师,是一批批医生技师,是一批批有知识的农民……这些人都是普通人,发出的声音是那么的微弱,以至于难以为张謇的善行摇旗呐喊;但是他们又切切实实在张謇的这些学校中获得了知识,实现了人生价值。他们能做的,就是在自己的岗位兢兢业业,带着张謇先生的教诲,带着他建设南通的热诚,一步一步地走下去。

学校会搬迁,校名会改变,唯有公道自在人心。从物理意义上来说,张謇走了;但从精神上来说,张謇没有走,他活在这片土地的每一个角落,活在每一个立志报国的青年的灵魂里。

我们都是活着的张謇。